唐教坊俗乐二十八调与白石歌曲旁谱宫调关系考论

周韬

关键词: 唐教坊胡部俗乐;二十八调;宋代燕乐;白石旁谱宫调

摘要: 对白石歌曲旁谱的解读历来为治词乐之学和中国古代音乐史学者们共同重视。考察《白石道人歌曲》所用宫调发现,标注宫调者23首,其中19首的宫调名称均见录于唐代段安节《乐府杂录》二十八调胡部俗乐内。釐清唐代教坊俗乐二十八调的调性,探讨其与宋代燕乐二十八调以及《白石道人歌曲》用调之间的因革关系,是准确解读白石十七旁谱的理论依据。

中图分类号: J632.1;I207.23文献标志码: A文章编号: 10012435(2015)02021710

Relations between 28 Tone Tonalities of Music Institution in Tang Dynasty and Modes of Music Scores Written by Jiang Baishi

ZHOU Tao (College of Literature & Mass Media, Hubei University for Nationalities, Enshi Hubei 445000, China)

Key words: minority folk music of the music institution in the Tang Dynasty; 28 tone tonalities; the palace conviviality music in Song Dynasty; the modes of music scores written by Jiang Baishi

Abstract: The interpretation of music of songs written by Jiang Baishi has always been focused by scholars committing to music theory of ci poems, and experts devoting to the research of Chinese ancient music history. Based on the investigation on the modes of Songs Written by Baishi Taoist Priest, 23 songs had been lined out by mode names, among which modes of 19 songs had been recorded by Duan Anjie in the Tang Dynasty, within his description of “28 Tunes of minority folk music”, according to his written book Miscellanea of the Music Institution. With the nature of the 28 tone tonalities for folk music of Tang Dynasty's royal music agency, explore their evolving relations either with the 28 tone tonalities of palace conviviality music in the Song Dynasty, or the modes of Songs Written by Baishi Taoist Priest, which is the theoretical basis for accurate interpretation of the 17 music scores written by Jiang Baishi.

唐教坊俗乐二十八调与白石歌曲旁谱宫调关系考论 安徽师范大学学报(人文社会科学版)2015年第43卷古今研究词乐者,必言二十八调。二十八调首见录于唐代段安节《乐府杂录》[1]149-153一书,首论“平声羽七调”,首调中吕(羽)调,首律太蔟(即中吕之羽),调、律一致。《新唐书·礼乐志》次录之,首论七宫,首调正宫,首律太蔟[2]卷二二,调不应律。沈括《梦溪笔谈·补笔谈》所录亦以正宫为调首,却以太蔟为首律[3]卷一,13-14。对调不应律的问题,《梦溪笔谈》卷六云“虽国工亦莫能知其所因”[4]卷六,4。同是二十八调,何以唐人应律言调,宋人却律调分离?辨析二十八调真相,探讨唐宋论乐的雅俗之变,是研究白石旁谱所用宫调的理论基础。对十七谱谱字的正确解读,必得以此为前提保障。

一、唐教坊胡部俗乐二十八调律位详证

杨荫浏《唐燕乐二十八调表》[5]261-262依据为五代王溥《唐会要》、唐代段安节《乐府杂录》和北宋欧阳修等撰稿的《新唐书·礼乐志》。按其所列读来,无论雅俗律位还是二十八调次第关系,均无法与上述三种文献转相印证。刘永济《燕乐四均二十八调表》[6]25,误信凌廷堪《燕乐考原》二十八调在琵琶及“四均七调”之说,不知有七宫则势必为七均的乐理。洛地《〈唐二十八调拟解〉提要》一文,对段安节《乐府杂录》所记述的唐代教坊俗乐二十八调进行了历史性还原[7]26-43。为釐清白石旁谱宫调所本,本文须由唐俗乐二十八调入,由宋燕乐二十八调出,首先对二十八调本属唐胡部俗乐问题作一详证,进而推断其律位。

(一)唐二十八调属教坊胡部俗乐,与唐“燕乐”无关

《唐会要》将燕乐与雅乐、凯乐、清乐、散乐、诸乐等区分开来,明确燕乐为燕享之用,历经“因隋旧制”的九部乐、到贞观十六年发展为“十部乐”,后分“坐立二部”,其中并无涉及任何宫调的记载。“诸乐”条则明确其为“太常梨园别教院,教法曲乐章等”,即教坊乐,并记载了天宝十三载“改‘诸乐名”,为“太蔟宫时号沙陁调”等13种宫调名下之“诸乐”更名的史实[8]588-621。可知唐代“燕乐”与教坊“诸乐”类属有别:“燕乐”曾按照音乐的地域性特征分九部乐、十部乐,后又根据演奏情况分坐立部伎;“诸乐”则依律进曲,按宫调分属曲名。endprint

《乐府杂录》序云:“安节以幼少即好音律,故得粗晓宫商,亦以闻见数多,稍能记忆。尝见《教坊记》亦未周详,以耳目所接,编成《乐府杂录》一卷。”[1]113可确定《乐府杂录》专为叙述唐代教坊乐而著。仔细翻检《乐府杂录》全书,并无“燕乐”一说,与《唐会要》将“燕乐”与教坊梨园“诸乐”分而论之的情况吻合。唐教坊乐与燕乐无涉,证据确凿。《乐府杂录·胡部》条末云:“遇内宴即于殿前立奏乐,更番轮换。若宫中宴即坐奏乐,俗乐亦有坐部立部也。”[1]124此语明显针对“燕乐”之“坐立部”而发。唐教坊胡部乐又称俗乐,亦证其与唐代“燕乐”无关。《乐府杂录·别乐识五音轮二十八调图》说:“太宗朝三百般乐器内,挑丝竹为胡部,用宫、商、角、羽,并分平、上、去、入四声。”[1]149再证“二十八调”是俗乐所用,与唐代“燕乐”毫不相干。同条又云:“其徴音有其声,无其调。”联系姜夔自度《徴招》曲为乐补阙的做法,再证唐教坊俗乐二十八调与雅乐八十四调体系各异、历唐宋始终不用徴调的情况。

由此可见,“隋唐燕乐二十八调”一说是不准确且没有唐代文献依据的。王小盾亦曾廓清过这一问题:“作为隋唐流行音乐总称的‘燕乐一名,也在宋代才被正式确定。”[9]14

(二)唐教坊俗乐二十八调用管色定音,以弦乐从之

《乐府杂录·胡部》对唐教坊俗乐所用乐器亦有明确记载:“乐有琵琶、五弦、筝、箜篌、觱篥、笛、方响、拍板,合曲时亦击小鼓、钹子。”[1]124俗乐以丝(琵琶、五弦、筝、箜篌,均为弦乐)、竹(觱篥、笛,均为管乐)为主奏乐器,辅以金(方响、钹子)、革(小鼓)。“二十八调图”末亦云“初制胡部乐无方响,只有丝竹”,亦资证其主奏乐器为丝竹。又据《乐府杂录·别乐识五音轮二十八调图》:“右件二十八调,琵琶八十四调方得是,五弦五本,共应二十八调本……筝只有宫商角羽四调,临时移柱应二十八调。”[1]152可知二十八调既不在琵琶(八十四调)、五弦(五本调),亦不在筝(宫商角羽四调)。元稹《琵琶歌》云“琵琶宫调八十一,旋宫三调弹不出”[10]4629,沈括《梦溪笔谈·乐律二》云:“余于金陵丞相家得唐贺怀智《琵琶谱》一册,其序云:‘琵琶八十四调,内黄钟、太蔟、林钟宫声,弦中弹不出,须管色定弦。其余八十一调皆以此三调为准,更不用管色定弦。始喻稹诗言。如今之调琴,须先用管色合字定宫弦。”[4]卷六,1-2弦(丝)有粗细松紧而无定声,须得以具有相对固定音高之管乐(竹)为之校准,故可知二十八调定音亦不可能用箜篌(弦乐,为丝)。《乐府杂录》二十八调图末云:“笙除二十八调本外,别有二十八调中管调。”[1]152可知二十八调在管。笙是多管乐器,其用调包括、但不仅限于二十八调。而单管乐器如觱篥、笛,即仅具二十八调而已。

(三)中晚唐太常雅律比唐教坊俗乐高二律

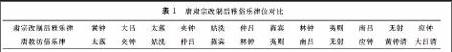

《新唐书·礼乐志》记载:“至肃宗时,山东人魏延陵得律一,因中官李辅国献之,云:‘太常诸乐调皆下,不合黄钟,请悉更制诸钟磬。帝以为然,乃悉取太常诸乐器入于禁中,更加磨剡案:钟磬者,金石之乐也。“更加磨剡”,使金石体积变小。金石靠自振发声,体积越小振动频率越高,所奏音声愈高,因此制成之后的新雅律比旧俗律音高,乃有以俗律太蔟为雅律黄钟之谓。,凡二十五日而成。御三殿观之,以还太常。然以汉律考之,黄钟乃太蔟也,当时议者以为非是。”[2]卷二一可以看出,在未经肃宗改制以前,太常雅乐与教坊胡部俗乐用律等高,本无分雅俗;魏延陵窜改太常雅乐用器及律准以后,太常雅律与教坊俗律遂各行其道——雅律以俗律之太蔟为黄钟,高于俗乐二律(表1)。

表1唐肃宗改制后雅俗乐律位对比

肃宗改制后雅乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐律太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清

(四)唐教坊俗乐二十八调止有管律十一声,与雅乐八十四调不同源

在前述《〈唐二十八调拟解〉提要》一文中,洛地详细论证了在竹的管律仅具七孔(含吹孔),因而只能吹出十一音声,与本自金石之声的雅乐十二律完全不同的事实。论证过程详见其原文第五小节,在此不作赘述,兹引其结论详如表2所示。

表2唐教坊俗乐二十八调音声应律

肃宗改制后雅乐十二律(在金石)黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐十一律(在竹〈管〉)太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清竹(管)各孔吹声应律筒音二十八调音声应律√×第一孔第二孔第三孔第四孔第五孔第六孔√√√√√√√√√√

表2中,雅律大吕(俗律应夹钟)一声无法从管色中吹出。唐俗乐二十八调因其在竹(管),止有十一声(律),这就从本质上决定了它与雅乐十二律八十四调分属不同体系。

(五)据《乐府杂录·别乐识五音轮二十八调图》及《唐会要》卷三十三“诸乐”部推定唐教坊俗乐二十八调律位

为方便对照,兹录《乐府杂录》本节原文如下:

太宗朝,三百般乐器内挑丝、竹为胡部,用宫商角羽,并分平上去入四声。其徴音,有其声无其调。

平声羽七调

第一运中吕调,第二运正平调,第三运高平调,第四运仙吕调,第五运黄钟调,第六运般涉调,第七运高般涉调。

虽去中吕调六运如车轮转,却中吕一运声也。

上声角七调

第一运越角调,第二运大石角调,第三运高大石角调,第四运双角调,第五运小石角调,第六运歇指角调,第七运林钟角调。

入声商七调

第一运越调,第二运大石调,第三运高大石调,第四运双调,第五运小石调,第六运歇指调,第七运林钟商调。

去声宫七调

第一运正宫调,第二运高宫调,第三运中吕宫,第四运道调宫,第五运南吕宫,第六运仙吕宫,第七运黄钟宫。

……太宗于内库别收一片铁方响,下于中吕调头一运,声名大吕,应高般涉调头,方得应二十八调。endprint

又《唐会要》卷33“诸乐”部著录宫调名14种,即“天宝十三载七月十日,太乐署供奉曲名及改诸乐名”[8]615-618所录各调雅俗名称,亦誊录在兹:

太蔟宫 时号 沙陁调太蔟商 时号 大食调

太蔟羽 时号 般涉调太蔟角

林钟宫 时号 道调林钟商 时号 小食调

林钟羽 时号 平调林钟角

黄钟宫黄钟商 时号 越调

黄钟羽 时号 黄钟调中吕商 时号 双调

南吕商 时号 水调金风调 (?)

根据以上两种史料,分四步推演唐教坊俗乐二十八调如下:

1.依《乐府杂录》所述,将以律名调者及可确定律位之调名标出,得中吕宫、南吕宫、黄钟宫、中吕调(中吕之羽,按隔八相生之法,以仲吕为宫音者,其羽音律中太蔟,其余仿此)、黄钟调(黄钟之羽,律中俗律之南吕)、高般涉调(据《轮二十八调图》太宗朝铁方响一条,可知高般涉调头律中俗律之大吕由于文献所述为初盛唐胡部乐(即俗乐),其时尚未实行肃宗雅律,故而一应律位均以教坊俗律为准。)(表3)。

表3以律名调及可确定律位之调式

肃宗改制后雅乐十二律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐十一律太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清二十八调音声应律中吕调×中吕宫南吕宫/黄钟调黄钟宫高般涉调

2.参照上述《唐会要》所录天宝十三年14雅俗调名目只金风调不明所以。,知有太蔟宫(时号沙陁调)和林钟宫(时号道调,与《乐府杂录》所述道宫合)(表4)。

表4《唐会要》太蔟宫、林钟宫调位

肃宗改制后雅乐十二律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐十一律太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清二十八调音声应律中吕调/太蔟宫

时号沙陁调×中吕宫道宫-林钟

宫时号道调南吕宫/

黄钟调黄钟宫高般

涉调

3.据上录“去声宫七调”“第一运正宫”,合表4第一运只可能是太蔟(之)宫,可知《唐会要》所谓太蔟宫即《乐府杂录》之正宫。前已详说,管律止十一声,俗律夹钟(雅律大吕)之声吹不出,则“去声宫七调”之“第二运高宫”调头,当且必当俗律之姑洗。同理,“去声宫七调”之“第六运仙吕调”调头律位若取俗律应钟,则应钟之角音势必要取在俗律夹钟之位。既然俗乐管律吹不出夹钟声,那么仙吕宫调头律位必不能在俗律应钟,而只能取俗律之无射。“去声宫七调”的调头律位由是得解(表5)。

表5“去声宫七调”的调头律位

肃宗改制后雅乐十二律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐十一律太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清二十八调音声应律正宫-太蔟宫时

号沙陁调/中吕调×高宫中吕宫道宫-林钟

宫时号道调南吕宫/

黄钟调仙吕宫黄钟宫高般

涉调

4.知道了七宫的调头律位,依七宫立七均,每均按照宫、商、角、变徴、徴、羽、变宫七声次第推演,七商、七角和七羽调的调头律位至此真相大白。再依照《轮二十八调图》平上入声各七运,依次第排列,分别为其归位如表6所示。

表6唐教坊胡部俗乐二十八调律位

肃宗改制后雅乐十二律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟唐教坊俗乐十一律太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清平声羽七调中吕调上声角七调越角调入声商七调越调去声宫七调正宫×正平调高平调仙吕调黄钟调般涉调高般

涉调大石

角调高大石

角调双角调小石

角调歇指

角调林钟

角调大石调高大

石调双调小石调歇指调林钟

商调高宫中吕宫道宫南吕宫仙吕宫黄钟宫

以上述《唐会要》所列天宝十三调(金风调除外)一一验证律位,无不吻合。至此唐教坊俗乐二十八调之律位全部得解。

二、宋燕乐二十八调即唐教坊俗乐之实

(一)宋教坊燕乐律位与唐肃宗改制后太常雅乐律位等高

沈括《梦溪笔谈·乐律二》关于宋代燕乐的记载曰:“今教坊燕乐比律高二均弱。”[4]卷六,3《补笔谈》亦云:“今乐高于古乐二律以下,故无正黄钟声。”[3]卷一,14“本朝燕部乐,经五代离乱,声律差舛,传闻国初比唐乐高五律,近世乐声渐下,尚高两律。”[3]卷一,16结合第一部分所论,可知宋教坊燕乐律位与唐肃宗改制后中晚唐太常雅乐律位等高。

(二)沈括“蕤宾无律”之误

《笔谈》又云:“今之燕乐二十八调,布在十一律,唯黄钟、中吕、林钟三律各具宫商角羽四音,其余或有一调至二三调,独蕤宾一律都无。”[4]卷六,3本文第一部分已引洛地文章说明,因唐俗乐二十八调在管不在弦,雅乐大吕一律管色吹不出,故只有十一律。这一点与沈括所论宋教坊燕乐“布在十一律”吻合。但新的问题出现了:按沈括的说法,是“独蕤宾一律都无”,而唐教坊俗乐二十八调所缺,系俗律夹钟(雅律大吕)。为什么会出现这样的分歧?原因有二:

1.不知二十八调在管,仅具十一律(声)。

沈括对“十二律并清宫当有十六声,今之燕乐止有十五声”的解释是:“今乐高于古乐二律以下”,无“正黄钟声”[4]卷六,4。由表1可知,俗乐“正黄钟声”于雅乐虽然无律,但其黄钟清声对应着雅律无射。事实上,只要使用三分损益法,雅律哪怕与俗律完全无法对应,也并不妨碍其形成一套完整的十二律吕。沈括强调“正黄钟声”的缺失,只是宋人对《周礼》的按图索骥:因黄钟为宫、为君、为律本,必须求得正声方可达到乐治,这是儒家乐教的政治诉求,与音乐本身无关。论乐,因循的必须是乐理。不明白二十八调在管,管律仅具十一声的乐理常识,他当然无法解释宋教坊燕乐律缺一声的原因。endprint

2.误将“高宫”律位定于管色刚好吹不出的雅律大吕之位。

考察《补笔谈》对燕乐二十八调所用谱字的记载[3]卷一,12-14,发现沈括错把“高宫”律位定在了“下四”,即二十八调管律吹不出的雅律大吕一声。因二十八调是七均四调,七商、七角、七羽的律位均要依靠七宫律位得以确立,对高宫律位的误读就直接误导了与其对应的高大石调、双角调与高般涉调律位,如表7所示:

表7沈括《补笔谈》对高宫、高大石调、双角调与高般涉调律位的误读

唐教坊俗乐十一声太蔟夹钟×姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清宋教坊燕乐十一声黄钟大吕×太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟宋燕乐谱字合下四高四下一高一上勾尺下工高工下凡高凡平声羽七调中吕调正平调高平调仙吕调黄钟调般涉调高般

涉调———上声角七调越角调大石

角调高大石

角调双角

调————小石

角调歇指

角调林钟

角调入声商七调越调大石调高大

石调———双调小石调歇指调林钟

商调去声宫七调正宫高宫———中吕宫道宫南吕宫仙吕宫黄钟宫

很明显,由于高宫律位被误定在管色吹不出、管律没有的雅律大吕一声,导致高大石调、双角调和高般涉调较表6所示唐俗乐二十八调的实际律位各下一律。在这样的误读下,的确没有一调律中蕤宾。因而沈括会有“独蕤宾一律都无”的误解。

从音乐史上看,沈括对“高宫”律位的误读,其根源在宋仁宗《景祐乐髓新经》[11]卷七一对二十八调体系的瓦解。洛地《“高宫”律位》一文已详论宋人以雅乐八十四调分化俗乐二十八调之始末[12]41-46,本文不再枝蔓。

(三)宋教坊燕乐二十八调就是唐教坊俗乐二十八调

尽管《梦溪笔谈》关于“蕤宾无律”的说法是对二十八调的误读,却印证了一个重要问题:宋燕乐二十八调,其实就是唐教坊俗乐二十八调,与宋人是否正确解释它无关。

《梦溪笔谈》另有一条记载可资佐证这一结论:“今之中吕宫却是古夹钟宫,南吕宫乃古林钟宫,今林钟商乃古无射宫。”[4]卷六,4与表7相对照,中吕宫调头音律中宋燕乐律之夹钟,南吕宫调头音律中林钟,林钟商调头音律中无射,沈括所谓“古”律根本就是当时正在使用的宋燕乐律!这固然是因肃宗改制后雅乐律高,雅律律名不应俗乐二十八调调名所起,却也是宋燕乐二十八调就是唐俗乐二十八调的又一力证。而沈括误将产生时间早于肃宗雅律的俗乐调名当作“今”,再证唐俗乐二十八调入宋后依然照用,只是其名目被宋人换成了“燕乐二十八调”。该条末还有一句:“今大吕调乃古林钟羽”。查沈括《补笔谈》卷一自述燕乐七羽调,并无大吕调案:沈括所谓“古林钟羽”,即宋燕乐林钟均之羽,律中姑洗。;查表7可知,调头音律中燕乐律姑洗之羽调为高平调,《补笔谈》所列七羽调中,有“南吕调又名高平调”之谓,可知《梦溪笔谈》所谓“大吕调”,实在是将“南吕调”之“南”字误写作“大”字。

综上可知,宋燕乐二十八调不仅一应调名均与唐教坊俗乐二十八调雷同,各调调头音的律位也与之完全一致,其根本就是唐教坊俗乐二十八调。然而由于宋人不察肃宗改制后雅俗律长期并存的情况,将俗乐调与雅乐律相混淆,加之宋人尚雅成风,乐必以宫为首,硬将二十八调的首调从中吕(羽)调替换成正宫,使调不应律的情况更加扑朔迷离。《新唐书·礼乐志》等相关记载概莫能外,直接导致后人对二十八调律位的谬解。在此错误的大前提下解读白石谱字,焉能信实?

(四)宋教坊燕乐依肃宗改制后雅乐定律的历史文化成因

宋教坊燕乐虽用俗乐二十八调,却依唐肃宗改制后的太常雅乐定律。《梦溪笔谈》云:“唯北狄乐声比教坊乐下二均。大凡北人衣冠文物,多用唐俗,此乐疑亦唐之遗声也。”[4]卷六,3原因何在?

唐肃宗的改制只涉及太常雅乐所用的乐器,并未对教坊俗乐产生影响。唐季离乱,乐人奔亡,教坊歌诗,多已丧坠。胡部俗乐在丝竹,乐器易毁于战乱;太常雅乐在金石(钟磬),坚固持久,易于存世。新朝制乐但依前代嗣响,很难征信民间。故宋教坊燕乐能且仅能以晚唐太常雅乐器为律准,自然比胡部俗乐音高二律。可民间的北狄乐为何独能应和俗乐旧律呢?

前文已力证唐代教坊俗乐来源于胡部乐,北狄乐正是胡部乐的一种。宫廷所采胡乐或许存在因政治需要而变更的可能,民间胡乐何尝有此必需?故无论官方用律如何变动,民间北狄乐律案:民间肯定不止北狄乐律没有变动,其余民间胡、俗乐律肯定也没变过。沈括论乐尚雅,对胡、俗之乐只是大略旁及,不甚留意罢了。却一仍其旧。沈括疑北狄乐为“唐之遗声”,乃本末倒置。胡乐为唐教坊俗乐所本,并非其续余。

在追求“务本向道”“礼乐文武大备”的宋代,去俗还雅是政教的不二旨归。另一方面,坊间俗乐因纯粹娱悦性,本无制度可言,亦不会有人对其进行政治改造。儒家政治对乐教的过分强调、夸大乃至神圣化,是宋人用雅乐律、行俗乐调,终致律调淆乱的根源所在。

三、《白石道人歌曲》用调意在复雅

(一)宋人以雅乐八十四调瓦解俗乐二十八调

《梦溪笔谈·乐律二》[4]卷六,4-5与《补笔谈·乐律》[3]卷一,14均记载:“十二律并清宫当有十六声,今之燕乐止有十五声。”《笔谈》随后列出十五个谱字,分别为“合”“下四”“四”“下一”“高(一)”《笔谈》原文只有“高”字,“一”字当是脱误,故以括号标出。“上”“勾”“尺”“工”“高工”“六”“下凡”“高凡”“下五”“高五”,管律吹不出的“下四”字赫然在列。这固然是他不知二十八调在管、仅具十一律造成的,但《补笔谈》却自相矛盾地列全了十二律并四清共计十六声:“今燕乐只以合字配黄钟,下四字配大吕,高四字配太蔟,下一字配夹钟,高一字配姑洗,上字配中吕,勾字配蕤宾,尺字配林钟,下工字配夷则,高工字配南吕,下凡字配无射,高凡字配应钟,六字配黄钟清,下五字配大吕清,高五字配太蔟清,紧五字配夹钟清。”[3]卷一,14这一悖论源自宋仁宗所颁布的《景祐乐髓新经》,乃致整个宋代音乐理论被“雅乐”观所统治[13]17。宋人以雅乐八十四调全面覆盖、瓦解了俗乐二十八调体系:先以管色定音,再用足具十二律的弦乐补充,从而推演八十四调,掩盖俗乐管色一律之阙,去俗还雅。endprint

(二)白石“古今谱法”使用雅乐十二律

《白石道人歌曲》卷二末有“古今谱法”[14]卷二,5,与《补笔谈》所述谱字同为十六声,且与宋燕乐谱字完全一致。强烈而自觉的复雅主张使得知音识曲的姜夔也以十二律八十四调作为乐理依据[15]卷一三一,甚而自制《徴招》曲,补全宫商角徴羽五种正声调式,从根本上否定仅具宫商角羽四种调式的俗乐二十八调《白石道人歌曲》旁谱所标多见俗乐二十八调名,只为与宋燕乐通用调名一致而已。。兹将中唐太常雅乐律、唐代教坊俗乐律、宋代教坊燕乐律和沈括、姜夔所记载的律位与谱字之间的对应关系列出,如表8所示。

表8唐雅俗乐与宋燕乐律位暨沈括笔谈、白石古今谱法对照

肃宗改制后雅乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清夹钟清唐教坊俗乐律太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清夹钟清姑洗清仲吕清宋教坊燕乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清夹钟清梦溪笔谈燕乐谱字×合下四高四下一高一上勾尺工高工六下凡高凡下五高五补笔谈燕乐谱字合下四高四下一高一上勾尺下工高工下凡高凡六下五高五紧五白石道人歌曲卷二古今

谱法合下四四下一一上勾尺下工工下凡凡六下五五一五

(三)《白石道人歌曲》增补雅乐用调以混俗入雅,倡导雅乐十二律,贬抑俗乐十一律

今传《白石道人歌曲》重现于清乾隆初年。现行的三种版本——张奕枢刊本、陆钟辉刻本[16]和彊村丛书刊江炳炎本[17]3087-3204,都从楼敬思所得元代陶宗仪钞本而来。三者在宫调标注上有所互阙,今就三本悉数录入表9,并注明出处以存正。

表9张、陆、彊本《白石道人歌曲》宫调

词体词调名称所用宫调名称令鬲溪梅令仙吕调杏花天影?醉吟商小品双声(?调)玉梅令高平调慢霓裳中序第一商调齐天乐正宫(陈刻)/黄钟宫(陆本)法曲献仙音大石,俗名黄钟宫(陆本)琵琶仙黄钟宫玲珑四犯双调,世别有大石调一曲(陆本)喜迁莺慢太蔟宫(注:法曲、琵琶、四犯三曲,彊本无宫调标注,惟陆本有之;而喜迁莺慢一曲,张本彊本均标明是太蔟宫,惟陆本无)自度曲扬州慢中吕宫长亭怨慢中吕宫澹黄柳正平调近石湖仙越调暗香仙吕宫疏影仙吕宫惜红衣无射宫角招黄钟角(白石《徴招》自序实为黄钟清角调)徴招黄钟徴(白石自序实为黄钟下徴调)自制曲秋宵吟越调凄凉犯仙吕调犯商调(彊本不标宫调,据陆本录入)翠楼吟双调湘月双调(据白石自序)

由表9可见,有宫调标注者计23首,其中从名目上即可确定其源自唐教坊俗乐二十八调者18首,足证词至白石,其调式的主要来源仍是唐教坊俗乐二十八调。下面对其余5首展开论证。

(1)《徴招》乐在琴瑟,与唐俗乐、宋燕乐均无涉

据白石自序[14]卷五,7-8,曲为校正大晟乐“落韵”之病而作,序中明确说“只可施之琴瑟,难入燕乐,故燕乐阙徴调,不必补可也”。虽云燕乐不必补,但白石仍以“琴瑟”施之,又自许“较大晟曲为无病矣”。白石十七谱并不仅用唐俗乐或宋燕乐二十八调,此其证一。

(2)《角招》用雅乐十二律,不在俗乐二十八调

此曲据《徴招》自序:“依晋史名……角招曰黄钟清角调。”查表6及前文二(二)所引沈括《补笔谈》列宋燕乐二十八调,不见黄钟角或黄钟清角调名。据白石旁谱谱字,上下阕均为“一”字住。“一”字在白石《古今谱法》有“下一”和“一”两种可能。据表八,“下一”字在宋燕乐律中夹钟,“一”字律中姑洗。查表7,住字律中宋燕乐夹钟者无角调式,律中姑洗者仅林钟角为角调式,因而推断此曲若在二十八调,其所用只可能为“一”字。依张炎《词源》对俗字谱号的解读[18]卷上,28,列表10对二调谱字进行对比:俗乐林钟角调,其变徴声取音用近角(“一”)之“上”字;白石《角招》为求复雅,强将俗乐所用“下变”之“上”字移到符合雅乐“变必高变”之说[12]44、靠近徴音的“勾”字,并假《晋史》雅乐调名称之“黄钟清角调”,是白石制乐去俗还雅的铁证。

表10角招旁谱与林钟角调用字对比

唐教坊俗乐律太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清宋教坊燕乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清林钟角调谱字合×四一上尺工凡六角招旁谱用 字ㄙ

合×マ

四一

一——ㄥ

勾人

尺フ

工〢

凡

六

(3)《霓裳中序第一》用唐教坊俗乐二十八调之双调

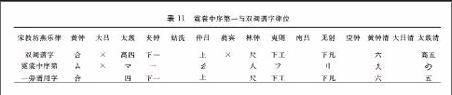

此曲白石小序云:“于乐工故书中得商调霓裳曲十八阙,皆虚谱无词。按沈氏乐律,霓裳道调,此乃商调”[14]卷四,1。查其旁谱,上下阕均以“〢”(凡)字住,白石《古今谱法》“凡”字有“下凡”与“凡”二种,对照表八可知白石“下凡”字律中宋燕乐无射,“凡”字律中应钟。查表7,调头音律中宋燕乐应钟者无商调式,律中无射之商调式只有双调。因以白石该曲旁谱与双调谱字对比,如表11所示。

表11霓裳中序第一与双调谱字律位

宋教坊燕乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清双调谱字合×高四下一上×尺下工下凡六高五霓裳中序第

一旁谱用字ㄙ

合×

マ

四一

下一

上人

尺フ

下工〢

下凡

六

五

很明显二者所用谱字全同,可知白石按照“乐工故书”选作的这首《中序》正是唐教坊俗乐《霓裳》曲之一,曲用双调。

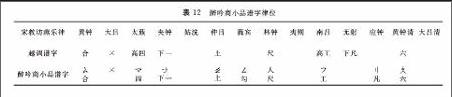

(4)醉吟商小品为琵琶双声,不在管色俗乐二十八调

历来解谱者因小序末有“双声”之谓,即解作双调,未必确凿。此曲小序曰出自“琵琶工解作醉吟商湖渭州”[14]卷三,7。查《碧鸡漫志》有“胡渭州”曲:“唐史吐蕃传亦云:‘奏凉州、胡渭、录要杂曲。今小石调〈胡渭州〉是也。”[19]卷三,25-26王灼所述凉州、胡渭、录要杂曲,与白石小序“琵琶有四曲不传”中三曲名同。《宋史·乐志》记载宋代大曲《胡渭州》亦有小石调,还有林钟商[11]卷一四二。诸家记载均为商调,当是商调式无疑。查白石旁谱此曲调头音为上字住,上字律中宋燕乐仲吕。查表7,住字律中宋燕乐中吕之商调式只有越调,兹以白石旁谱与越调所用谱字列入表12对比。endprint

表12醉吟商小品谱字律位

宋教坊燕乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清越调谱字合×高四下一上尺高工下凡六醉吟商小品谱字ㄙ

合×

マ

四

下一

上ㄥ

勾人

尺フ

工〢

凡

六

即便不论白石旁谱中フ字、リ字是“高工”、“工”还是“下凡”、“凡”,仍无法解释此处“ㄥ”(勾)字的存在。其实姜夔在该曲自序中已经说明:“因求得品弦法,译成此谱,实双声耳”[14]卷三,7。《醉吟商小品》为琵琶曲而能具十二律,不在管色,此其一;“勾”字的使用或为转调之便,若可印证白石小序“双声”之说。

(5)《杏花天影》用唐俗乐二十八调之黄钟调

《杏花天影》虽未标注宫调,仍可根据其所用谱字推断其用调情况。查其旁谱,该曲住字为,“六”字住,据表8,六字在宋燕乐律中黄钟清声。查表7,住字在宋燕乐黄钟清声者有南吕宫、小石调、小石角调和黄钟调四种。将这四种调所用谱字与该曲白石旁谱用字对比如表13所示。

表13杏花天影谱字律位

宋教坊燕乐律黄钟大吕太蔟夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟黄钟清大吕清太蔟清南吕宫谱字合×高四高一上尺高工高凡六五小石调谱字合高四高一上尺高工下凡六五小石角调谱字合高四下一上尺下工下凡六五黄钟调谱字合高四下一上尺高工下凡六五杏花天影旁谱用字ㄙ

合マ

四一

下一么

上人

尺フ

工〢

下凡六

六

五

很明显,四调所用谱字惟黄钟调九声与杏花天影旁谱完全吻合,可证该曲为羽调式,即唐教坊俗乐二十八调之黄钟调。

四、结语

虽然白石23首旁谱仅止3首(比例为13%)不用俗乐二十八调,且其中《醉吟商小品》本自唐代琵琶曲,但据对《徴招》《角招》曲考释可知,姜夔刻意对变徴之音进行的雅化还原,今人仅以创调、制曲之才情来理解是远远不足的。事实上,由于唐教坊俗乐、宋燕乐均只布在管色十一律,只能有二十八调,无论宋人如何呼吁音乐复雅,都是纸上谈兵,无力改变燕乐即俗乐的事实。姜夔从能具足十二律的“琴瑟”弦乐得到启发,巧移俗乐“下变”为雅乐“高变”之声,突破了管色十一律的长期束缚,完成了向雅乐十二律的华丽回归。从宋仁宗颁布《景祐乐髓新经》,宣布“俗部诸曲,悉源于雅乐”[11]卷七一,从理论上瓦解二十八调体系始,到姜夔在制曲实践中真正做到以雅乐八十四调覆盖俗乐二十八调止,历时约一个半世纪,跨越了靖康之难、宋室南迁的家国变故,足见姜夔之知音识曲,迥然不群于其他侈谈乐教复雅者。白石旁谱之价值,绝不应浅视为迄今唯一的宋代词乐文献,姜夔在用调上的突破,才是其后南宋风雅、格律词人如吴文英、张炎等进一步拓展词体的孳乳泉源。

参考文献:

[1]段安节.乐府杂录[M].北京:中华书局,2012.

[2]欧阳修,等.新唐书[M].文渊阁《四库全书》原文电子版:SK204.武汉:武汉大学出版社,1997.

[3]沈括.梦溪笔谈·补笔谈[M].下册.扬州:江苏广陵古籍刻印社,1997.

[4]沈括.梦溪笔谈[M].上册.扬州:江苏广陵古籍刻印社,1997.

[5]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[6]刘永济.词论 宋词声律探源大纲[M].北京:中华书局,2010.

[7]洛地.《唐二十八调拟解》提要[J].中国音乐学,1994,(4).

[8]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[9]王昆吾.隋唐五代燕乐杂言歌辞研究[M].北京:中华书局,1996.

[10]彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[11]脱脱.宋史[M].文渊阁《四库全书》原文电子版:SK205.武汉:武汉大学出版社,1997.

[12]洛地.“高宫”律位[J].中国音乐,2004,(1).

[13]洛地.“二十八调”之“角调”辩正[J].中国音乐,2005,(1).

[14]姜夔.白石道人歌曲[M].鲍廷博手校张奕枢刻本.成都:四川人民出版社,1987.

[15]姜夔.大乐议[M]∥脱脱.宋史.北京:中华书局,1977.

[16]姜夔.白石道人歌曲:附别集[M].丛书集成初编本.北京:中华书局,1985.

[17]朱孝臧.彊村丛书[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[18]张炎.词源[M].丛书集成初编本.北京:中华书局,1991.

[19]王灼.碧鸡漫志[M].丛书集成初编本.北京:中华书局,1991.

责任编辑:凤文学endprint