中部地区制造业地理集聚水平影响因素

崔建华+牛旻昱

关键词: 行政垄断; 市场效率; 产业地理集聚;

摘要: 基于EG指数研究了2003-2010期间中部地区制造业地理集聚水平,分析了行政垄断因素与市场效率因素对中部制造业地理集聚水平的影响。结论表明:中部地区制造业整体上地理集聚水平长期处于比较低的水平,提升速度缓慢;行政垄断因素与市场效率因素都会对中部地区的制造业集聚产生影响,但前者影响更为显著;一定条件下提高行政垄断程度可以促进某些行业集聚水平的提升。市场效率水平的提升也会使得一些集聚程度过高行业部门回归到正常的地理集聚水平上。

中图分类号: F120.3文献标志码: A文章编号: 10012435(2015)02023508

Determinants of Manufacturing Industrial Agglomeration in Middle Area

CUI Jianhua1, NIU Minyu2 (1.School of Economics and Trade, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510320;2.School of Economics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

Key words: administrative monopoly; market efficiency; manufacturing industry agglomeration

Abstract: Study manufacturing industrial agglomeration in the middle area based on EG index and discuss the effects of administrative monopoly and market efficiency on agglomeration level. The conclusion is that: the level of manufacturing industrial agglomeration in middle area is low for a long time and difficult to improve; both administrative monopoly and market efficiency can make dramatic effects on agglomeration level, but the former's effects is greater; some industry's agglomeration level can be prompted by administrative monopoly. Some manufacturing industries which have formed high agglomeration level with improvement of market efficiency will return to reasonable agglomeration level.

中部地区制造业地理集聚水平影响因素 安徽师范大学学报(人文社会科学版)2015年第43卷2004年国家发改委提出“中部崛起”发展规划之后,中部地区在基础设施建设、物质和人力资本积累以及消费者购买力等方面有了很大的提升,然而产业的地理集聚水平一直都保持在比较低的水平,中部各省之间的产业结构严重趋同,产业间缺乏横向和纵向联系。(耿娜娜,徐晓玲,2009;刘洋,罗建敏,王健康,2009, 商勇,2014;陈宣广,张可云,2007)。

对于中部地区产业的地理集聚水平难以提升的问题,传统经济地理学和新经济地理学理论都无法给予令人满意的回答。这是因为上述理论在研究影响产业地理集聚因素的过程中都没有考虑到行政垄断因素的影响。Young在对我国五大产业(农业,工业,建筑业,交通运输业,商业)的研究中发现,造成我国不同区域产业结构同质化的原因是由于政府行政垄断而造成的国内市场分割。在政府行政垄断的影响下,国内区域间市场壁垒越来越高,生产要素无法在不同区域间得到合理配置,产业的地理集聚发展因此而受到了影响。Young的研究有新意,但是没有从实证上论证行政垄断因素与低水平地理间的影响关系。在Young之后,部分学者提出:贸易壁垒的提高会使得各地区产业结构趋同,但政府直接投资的增加会提高产业结构的差异化程度。行政垄断因素一定条件下会促进区域的产业集聚与经济发展(胡向婷,张璐,2005)。于林等人(于林,于良春,2010)认为:地方性行政垄断对我国经济增长存在一种倒U型的影响关系。当地方性行政垄断程度在一定水平之内时,行政垄断能够促进经济增长;超过该水平后,则不利于促进我国的经济增长。对外开放程度越高的区域行政垄断因素越不利于其经济增长。此外,还有一些学者的研究表明:我国改革开放以来国内商品市场的分割程度是下降的,国内市场的整合程度在逐年增加(Fan, C S and Wei, X,2006, Naughton, B,2003, 桂琦寒,陈敏,陆铭等,2006)。

上述研究在研究行政垄断因素对产业地理集聚的影响效应时,忽视了市场效率因素可能带来的影响。事实上,由于我国选择的是渐进式改革路径,长期以来市场和政府力量会共同作用于产业发展。因此在研究我国产业地理集聚问题时必须同时考虑行政垄断与市场效率两种因素的影响。关于这一点,贺灿飞等人提出要从全球化,市场化和分权化三方面理解我国产业结构趋同(贺灿飞,刘作丽,王亮,2008)。全球化主要考虑开放条件下国际市场因素对产业集聚的影响,市场化主要考虑随着我国市场机制的完善市场配置因素对产业集聚的影响,分权化则主要研究在地方政府在权利分散的过程中实施的政策措施对产业集聚的影响。endprint

本文借鉴贺灿飞等人的范式对影响中部地区地理集聚的因素进行研究。由于数据和研究方法的限制,只选择两个代表性因素——行政垄断与市场效率作为研究对象。在实证分析过程中,对2003-2010年中部地区的行政垄断水平和市场效率水平进行测量,并作为解释变量估计它们对中部产业地理集聚水平的影响参数,从而得出本文的结论。

二、中部地区产业地理集聚发展状况

(一)研究对象界定

建国以来中部地区就是我国最重要的制造业基地,制造业为中部地区吸收了大量的劳动力,创造了大量的产值,因此通过考察制造业的情况可以最大程度的反映中部地区产业的发展情况。我们测算了中部地区六省(山西,河南,安徽,江西,湖南,湖北)在2003-2012年期间19个二位数子行业的地理集聚水平,这19个行业是根据这些行业在这10年期间的年均就业人数按由高到低的顺序排序依次选取它们分别是农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业,木材加工及木竹藤棕草制品业、造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制造业、黑色金属冶炼及延压加工业、有色金属冶炼及延压加工业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业。。这样处理的目的在于尽可能的选择对中部地区产业发展有代表性的行业作为研究对象。

(二) 产业地理集聚水平的测算方法

本文采用EG指数测量中部地区的产业集聚水平。EG指数是Ellison和Glaeser提出的一种对空间基尼系数的修正指标。空间基尼系数是最早由Krugman提出的用于测算美国产业集聚水平的指标,其公式为:G=∑i(Si-xi)2。其中Si代表某个产业部门在i地区就业人数占全国该产业部门就业人数的比重,xi代表i地区所有产业就业人数占全国总就业人数的比重。由于空间基尼系数在测算产业地理集聚水平时没有考虑到企业间的规模差异对造成产业集聚造成的影响,因此Ellison和Glaeser(1997)对于之前的空间基尼系数计算方法进行了修正,从而提出了EG指数,其计算公式为:

γ=∑Ni(si-xi)2-(1-∑Nixi2)∑Tjzj2(1-∑ixi2)(1-∑Tjzj2) (1)

在式(1)中,我们将一个经济体的地理区域分为N个子区域,Si代表产业a在区域i的就业人数占产业a在整个区域就业人数的比重;xi代表产业a在区间i的就业人数占整个区域就业人数的比重;∑Tjzj2表示的是产业a在整个区域的赫芬达尔指数(HHI指数),Zj其中表示产业a中的企业j的产值占产业总产值的比重;EG指数是一个正向指标,取值范围在0-1之间,取值越大表明该产业的地理集聚水平越高。理论上EG指数水平与产业集聚程度之间并没有明确的对应标准,但在实证研究中许多学者根据经验将产业的地理集聚水平按照EG指数水平分为三类(李真,范爱军,2008, 罗勇,曹丽莉,2005):低水平地理集聚(0 在计算EG指数过程中需要计算产业在历年的HHI指数,但是传统的HHI指数计算方法对数据的要求比较高,需要获取产业中尽可能多的企业的市场份额分布情况,这些数据目前难以获得,不少学者在处理这个问题时采用了HHI指数的替代指标去估计(李真,范爱军,2008)。这里我们选择吴三忙等人提出的替代方法估计HHI指数(吴三忙,李善同,2009),即假设产业部门内每个企业的产值相同,影响产业部门企业份额分别的因素只有企业数量,最后该产业部门的HHI指数根据式(2)得出: H=∑rj=1nijoutputij/nijoutputi2 =∑rj=11nijoutputijoutputi2=∑rj=11nijsij2 (2) 其中outputi代表产业a在区间i的总产值,nij代表产业a在区间i分布的企业个数。本文在计算过程中将式(2)中的产值指标替换为就业人数指标,这是因为我们在计算EG指数的其他部分时都以就业人数作为基准数据,此外,目前关于中部地区各个产业就业人数数据的连续性和统一性都很高。 (三)中部地区制造业地理集聚发展状况 基于以上方法,我们计算了2003-2010期间中部地区19个二位数制造业子行业的地理集聚水平,根据各个行业年均EG指数将它们分为高水平集聚型,中等水平集聚型以及低水平集聚型三类。图1-图3描述了三种行业在考察期内地理集聚水平的变化趋势。 第一,在平均水平上,中部地区制造业整体的地理集聚水平较低。在19个三位数子行业中,处于高水平集聚的行业仅有4个,超过75%的制造业产业处于中低水平集聚。这一点与中部地 图1产业集聚指数小于0.02的三位数行业的集聚水平变化趋势 图2产业集聚指数在0.02和0.05的三位数行业的产业集聚水平变化趋势 图3产业集聚指数大于0.05的三位数行业产业集聚水平变化趋势 区当前制造业的构成结构是相符的,中部六省同作为全国的制造业基地,彼此的定位一直存在重复,除了山西省在矿产资源加工业方面具有明显的集聚优势外,其余五省的制造业布局大体相同。许多在中部地区已经发展到相当规模、本应该发挥地理集聚优势的产业被平均分配到了不同的省份中,如通用设备制造业,电器机械与器材制造业,化学原料及化工产业制造业等。这样使得中部地区制造业整体的地理集聚程度一直处于比较低的水平。

第二,在时间趋势上,中部地区制造业大部分部门的地理集聚水平呈现出逐年递减或保持不变的趋势,只有少数部门呈现出逐年递增的趋势。根据上图的描述可知,在中部地区19个二位数制造业部门中有13个部门2010年的产业地理集聚水平低于2003年,而在其余6个部门中呈现出集聚水平明显递增趋势的只有1个。通过比较不同类型制造业部门的产业集聚趋势可知:大部分属于低水平和中等水平集聚型产业的制造业部门都出现集聚水平逐年递减的趋势,而属于高水平集聚型产业的大部分部门在期间内地理集聚指数保持稳定,这说明了在中部地区产业集聚水平高的制造业部门在提升地理集聚水平方面更有优势。综上所述,中部地区制造业地理集聚水平的总体发展趋势是逐年分散而非集中,高水平集聚的制造业部门的地理集聚趋势要快于低水平部门。

第三,中部地区资本或技术密集型制造业部门的地理集聚水平和地理集聚趋势要优于劳动密集型部门。这一结论与许多学者相关研究的结论相符合(贺灿飞,朱彦刚,朱晟君,2010, 罗勇,曹丽莉,2005)。

三、行政垄断、市场效率对中部制造业产业地理集聚的影响

(一)行政垄断因素的测量

不少学者通过选取替代变量的方法间接测量区域内行业存在的行政垄断程度。比如白重恩等人(白重恩,杜颖娟,陶志刚等,2004)通过行业利税率与国有化成份比指标去衡量我国地方保护主义的程度。余东华(余东华,2008)选择了行业增加值占制造业比重,从业人员占制造业比重,国有经济比重,行业利税贡献率,大中型企业增加值比重等六个方面的指标作为影响行业受保护程度的因素,并根据相关研究确定了上述指标的权数,最后通过对所有指标赋权得出了中国制造业行业受保护指数。本文选择了4个指标作为衡量中部地区制造业行政垄断程度的变量,它们分别是:各个行业部门总资产占整个制造业总资产比重、各个行业部门获得利润和上缴税收总额占整个制造业比重、各个行业就业人数比重占制造业比重以及中部地区地方政府财政收入占当年GDP比重。以上四个指标都是正向指标,指标水平越高表明行业存在的行政垄断程度越大。除了地方财政收入占GDP比重的指标是时间序列外(8个样本点),其余三项指标都是面板数据,我们对于中部地区19个二位数制造业行业在2003-2010期间的各期数据都进行了计算。在获得上述四项指标之后,我们采取了主成分分析法对上述四个指标进行主成分提取,进而根据各个主成分的方差贡献率对主成分赋权,从而得到衡量中部制造业行政垄断因素的综合指数。

(二) 市场效率水平的测量

市场效率水平用于反映行业市场对于生产要素综合使用效率的情况,我们这里选择用全要素生产率这一指标去测量中部地区制造业的市场效率水平。目前在计算全要素生产率方面应用最广泛的非参数法是数据包络法(DEA),与参数法计算全要素生产率相比,非参数法具有不需预先设定生产函数形式,允许企业规模报酬可变,能够对全要素生产率进行分解等多种优点,是一种应用比较广泛的全要素生产率估计方法。本文选择数据包络法去计算中部地区19个二位数制造业子行业在2003-2010期间的全要素生产率,由于这里的投入产出数据都是对面板投入产出序列,所以我们进一步选择Malmqusit指数去计算中部地区制造业部门的全要素生产率。Malmquist指数是Fare等人基于数据包络分析(DEA)框架提出的一项针对面板投入产出序列的技术进步水平核算方法(Fre, R, Grosskopf, S and Norris, M,1994)。与其他数据包络分析法一样,Malmquist指数是基于一系列投入产出距离函数而构建起来的,用公式可以表示为:

Mi(xit,yit,xit+1,yit+1=Dit(xit+1,yit+1)Dit(xit,yit)*Dit+1(xit+1,yit+1)Dit+1(xit,yit)1/2

=Dit+1(xit+1,yit+1)Dit(xit,yit)*Dit(xit+1,yit+1)Dit+1(xit+1,yit+1)*Dit(xit,yit)Dit+1(xit,yit)1/2 (3)

式(3)中的Dit和Dit+1都是基于不同投入产出序列的距离函数,其中i表示观察样本(DEU),t表示时期。xit表示样本i在t期的投入序列,yit表示样本i在t期的产出序列,其他符号同理可推。Malmquist指数可以分解为技术前沿变动(TECH)和配置效率变动(EFFCH)两部分,它们分别对应于上式中的A和B两部分。技术前沿变动衡量的是在不同的技术条件下,样本在本期的投入要素使用效率与上一期要素使用效率的比值,反映了由于技术前沿变动带来的要素使用效率的变化,可以将其理解为生产理论中由于生产可能性边界本身的移动对样本点造成的效率变化。配置效率变动则反应的是在相同的技术条件下,样本在本期的投入要素使用效率与上一期要素使用效率的比重。它说明了样本对于投入要素配置效率的改变情况,可以将其理解为样本点在生产可能性线上的移动造成的效率水平变动。两者相乘即为全要素生产率水平,代表了样本对于生产要素的综合考虑效率,我们这里选择中部地区19个二位数制造业子行业在2003-2010年期间的每年总资产存量最为资本投入量,选择行业的年末就业人数作为劳动投入量,同时选择各个行业的年末总产值作为产出量。通过DEAP 2.0软件计算得出最后的全要素生产率数据。

(三) 计量模型分析endprint

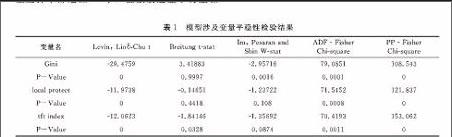

本文建立计量模型对市场效率、行政垄断对中部地区制造业产业集聚水平进行实证分析,采用面板数据回归分析法。在模型设定中,被解释变量是中部地区制造业的EG指数,它反映出中部地区的产业集聚水平,记为GINI;解释变量是中部地区制造业地方保护综合指数和全要素生产率指数,其中地方保护综合指数代表中部地区制造业的行政垄断水平,全要素生产率指数代表中部地区制造业的市场效率水平,这里分别记为localprotect(LP)和TFTindex(TFT)。由于上述面板数据都有时间序列,因此在对面板数据回归之前,首先对数据进行平稳性检验。选取软件Eviews 6.0,检验结果如表1所示:

表1模型涉及变量平稳性检验结果

变量名Levin, Lin&Chu tBreitung tstatIm, Pesaran and

Shin WstatADF Fisher

ChisquarePP Fisher

ChisquareGini29.47593.418832.9571679.0851108.543P-Value00.99970.00160.00010local protect11.97380.146511.2372271.5452121.837P-Value00.44180.1080.00080tft index12.06231.841461.3569270.4193153.062P-Value00.03280.08740.00110

从平稳性检验结果中可以看到,中部地区制造产业的EG指数,地方保护综合指数以及全要素生产率指数通过了大部分的单位根检验,在5%的显著水平内拒绝了数据序列有一个单位的原假设,因此可以认为上述三个指标都是平稳的序列,可以直接加入估计模型中。

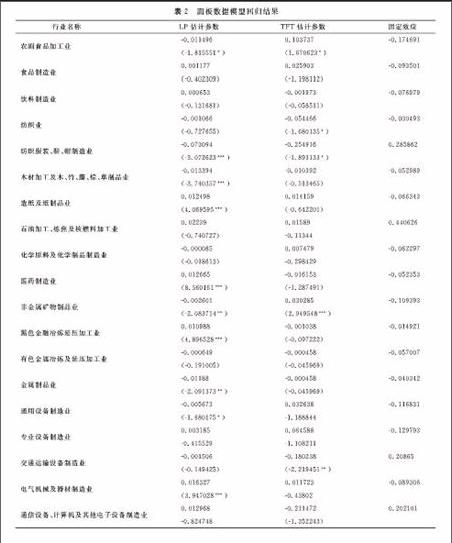

通过对上述三个变量建立含有固定效应的变系数面板模型来估计解释变量对于被解释变量的影响参数。模型方程的具体形式如下:

Ginii=c+ai+β1ilocalprotecti+β2itftindexi+ui (4)

其中:c代表固定截距,ai代表行业i对应的固定效应,β1i代表i行业的地方保护综合指数变化对产业集聚指数变化的影响参数,β2i代表i行业的要素综合使用效率指数变动对产业集聚指数变化的影响参数,ui是随机误差项。由于本文的面板数据横截面长度超过了时间序列长度,因此为了消除横截数据的异方差等问题,本文采用截面加权估计法(cross section weights,CSW)估计上述方程。估计结果见表2,软件选择eviews6.0,其中表中第一行是各参数的估计值,第二行是参数显著性检验的检验值,*表示参数显著性检验的显著性水平,***代表参数在1%水平上显著,**代表参数在5%水平上显著,*代表参数在10%水平上显著,没有星号表示参数不显著。

表2面板数据模型回归结果

行业名称LP 估计参数TFT估计参数固定效应农副食品加工业0.0114960.1037370.174691(1.815551*)(1.670623*)食品制造业0.0011770.0259030.093501(0.402309)(1.198112)饮料制造业0.0006530.0019730.076979(0.131681)(0.058511)纺织业0.0010660.0544660.000493(0.727655)(1.680135*)纺织服装、鞋、帽制造业0.0730940.2549160.285862(3.072623***)(1.893133*)木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业0.0133940.0103920.052989(3.740357***)(0.513465)造纸及纸制品业0.0124980.0141590.066343(4.069595***)(0.642201)石油加工、炼焦及核燃料加工业0.022390.015890.440626(0.740727)0.11344化学原料及化学制品制造业0.0000850.0074790.062297(0.018613)0.298429医药制造业0.0126650.0161530.052353(8.560161***)(1.287491)非金属矿物制品业0.0026010.0302850.109393(2.083714**)(2.949548***)黑色金融冶炼延压加工业0.0109880.0010380.014921(4.896528***)(0.097222)有色金属冶炼及延压加工业0.0006490.0004580.057007(0.191005)(0.045969)金属制品业0.011880.0004580.040342(2.091373**)(0.045969)通用设备制造业0.0056730.0326380.116831(1.680175*)1.188844专业设备制造业0.0031850.0645880.1297930.4155291.108211交通运输设备制造业0.0015060.1802380.20865(0.149425)(2.219451**)电气机械及器材制造业0.0163270.0117230.089306(3.947028***)0.43802通信设备、计算机及其他电子设备制造业0.0129680.2114720.2021010.824748(1.352243)

(四) 结论

第一,行政垄断因素对于中部地区制造业地理集聚水平的影响要大于市场效率对制造业地理集聚水平的影响。在19个制造业行业中,代表行政垄断因素变量对产业地理集聚水平的参数估计值显著的有10个行业(参数估计值的显著性水平在10%以下),而代表市场效率因素的变量估计值显著的行业只有5个,同时在这个5个行业中有三个行业的地理集聚水平也受到了行政垄断因素的显著影响。这说明当前中部地区的产业集聚发展更多受到政府行政干预的影响,市场机制在产业集聚发展过程中的作用还比较有限。这与中部地区市场机制建设还不完善有很大的关系。endprint

第二,行政垄断因素不一定对制造业的地理集聚产生消极影响。在10个产业集聚水平受到行政垄断显著影响的制造业部门中,有6个行业中的行政垄断因素对产业集聚水平的估计参数为负,剩余4个为正。这表明行政垄断程度的提升不一定降低产业的地理集聚水平,对于某些产业而言还会提升产业的地理集聚水平。这一点与胡向婷等人的结论是一致的(胡向婷,张璐,2005),他们的研究表明如果政府可以通过适宜的直接投资提高地区产业结构的差异化程度。进一步比较不同类型制造业行业部门,我们可以发现在中部地区比起高水平集聚型行业,低水平和中等水平集聚型行业的产业集聚水平更容易受到地方政府行政垄断的影响,但是同样的行政垄断对这样行业影响效应不是绝对的。这说明了随着产业地理集聚水平的提升,政府行政垄断干预对产业集聚的影响将会减弱。

第三,与行政垄断因素相似,市场效率因素对中部制造业的影响效应也不是唯一的。在5个产业集聚水平受到市场效率因素显著影响的行业中,有三个行业关于市场效率因素的变量对产业集聚的估计参数为负,剩余两个行业的估计参数为正。这说明了市场效率的提升会促进某些产业地理集聚水平的提高,但同时也会降低一些产业的地理集聚水平。对于市场效率促进行业地理集聚水平比较容易理解,因为市场效率的提升会降低生产要素在区域间的流动成本,为产业地理集聚的提供便利条件。至于市场效率会降低中部地区制造业某些部门的地理集聚水平的原因,需要结合中部地区制造业发展历程来讨论。在建国初期,出于国防安全等因素考虑我国在全国实施工业均衡发展战略,这个时期中部地区许多具有良好工业基础的城市都集中了许多制造业部门(如一些特殊装备制造业,纺织业等),成为了我国当时的工业基地(如武汉,太原,合肥等)。由于当时我国的经济体制以计划经济为主,这些建立起来的产业部门大都是依靠国家财政补贴来发展壮大的(大部分都是国有企业),自身并不具有生存能力。改革开放之后,随着市场机制的不断完善和计划体制的退出,这些行业不再具有过去的优势,一些行业逐渐被市场边缘化。所以这些行业地理集聚程度的降低应该是市场合理配置资源的结果,随着市场效率的提升这些产业的地理集聚水平也将回归到正常水平。

四、 结论与政策建议

(一) 主要结论

第一,在2003-2010年期间中部地区制造业地理集聚水平总体处于在比较低水平,产业部门的地理集聚水平发展趋势缓慢,不少部门的地理集聚水平呈现下降的趋势。

第二,对于中部地区的制造业行业而言,地理集聚水平高的部门一般为资本或技术密集型行业,劳动密集型行业的地理集聚水平比较低。

第三,行政垄断因素对于中部地区制造业地理集聚的影响效应要超过市场效率因素对制造业集聚的影响,但影响效应不是绝对的。行政垄断干预对于产业集聚的影响可以是消极的,也可以是积极的。

第四,市场效率因素对中部地区制造业地理集聚水平的影响也不是简单的。对于一些在计划经济时期依靠政府财政补贴发展起来的过于集聚的制造业部门,随着改革开放之后市场机制配置资源的作用不断提升,这些行业的产业地理集聚水平会回归到正常水平,这是市场效率水平提升的表现之一。

(二) 政策建议

第一,深化市场体制改革,降低行政垄断干预。当前影响中部地区制造业地理集聚的主要因素还是行政垄断,这表明在中部地区市场机制的建设还不完善,市场机制在配置资源方面的作用还需要进一步加强。政府适宜的行政垄断干预对于产业集聚的影响是积极的,但是,未来中部地区产业集聚的发展还将更多依靠市场机制的作用。深化市场体制改革,逐步退出行政垄断对于产业发展的干预,对于中部地区未来的产业集聚发展至关重要。中部地区的地方政府需要严格规范对市场的干预行为,尽可能的减少对产业正常发展的行政干预,通过市场平台建设、产业信息共享、市场环境优化等方面促进区域内产业的转型发展,实现政府职能向市场培育型方向的转变。

第二,鼓励区域内资本和技术密集型制造业的发展,将中部地区打造成为我国的先进制造业基地。中部地区产业集聚水平较高的制造业部门主要是资本和技术密集型部门。与劳动密集型部门相比,资本和技术密集型部门具有更大的规模报酬优势,对于其他产业的影响和联系更大,更容易发挥产业集聚所带来的优势条件。国家发改委《促进中部地区崛起规划》提出要加快发展高技术产业,培育新的经济增长点。促进高新技术与先进适用技术与传统产业的融合,推动传统制造业优化升级。因此,在未来中部地区产业发展规划中,以高新技术制造业为代表的资本技术密集型产业应该作为战略性新兴产业来发展。政府应该在市场机制的主导下,通过出台多元化的指导性产业政策为资本密集型产业部门提供政策支持,鼓励这些行业在中部地区的建立与发展,提高中部地区制造业的整体实力。

参考文献:

[1]Ellison G, Glaeser E L.Geographic Concentration in US Manufacturing Industries:A Dartboard Approach[J].Journal of Political Economy,1997, 105(5): 889-927.

[2]Fan C S, Wei X.The law of one price: evidence from the transitional economy of China[J].The Review of Economics and Statistics,2006, 88(4): 682-697.

[3]Fre R, Grosskopf S, Norris M.Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries[J].The American economic review,1994: 66-83.endprint

[4]Naughton B.How much can regional integration do to unify China's markets?[J].How far across the river,2003: 204-232.

[5]Poncet S.Measuring Chinese domestic and international integration[J].China Economic Review,2003, 14,(1): 1-21.

[6]Young A.The razor's edge: Distortions and incremental reform in the People's Republic of China[R].National bureau of economic research, 2000.

[7]白重恩,杜颖娟,陶志刚,等.地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J].经济研究,2004,(04): 29-40.

[8]耿娜娜,徐晓玲.中部地区产业同构及对策分析[J].今日南国:理论创新版,2009,(08): 18-19.

[9]桂琦寒,陈敏,陆铭,等.中国国内商品市场趋于分割还是整合:基于相对价格法的分析[J].世界经济,2006,(02): 20-30.

[10]贺灿飞,刘作丽,王亮.经济转型与中国省区产业结构趋同研究[J].地理学报,2008,(08): 807-819.

[11]贺灿飞,朱彦刚,朱晟君.产业特性、区域特征与中国制造业省区集聚[J].地理学报, 2010,(10): 1218-1228.

[12]胡向婷,张璐.地方保护主义对地区产业结构的影响——理论与实证分析[J].经济研究, 2005,(02): 102-112.

[13]李真,范爱军.地方保护、区域市场分割与产业集聚——基于制造业数据的实证研究[J].山西财经大学学报,2008,(10): 50-56.

[14]刘洋,罗建敏,王健康.中部地区经济协调发展问题研究[J].经济地理,2009,(05): 731-734.

[15]罗勇,曹丽莉.中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J].经济研究,2005,(08): 106-115.

[16]商勇.基于投入产出视角的中部六省产业结构比较分析[J].区域经济评论,2014,(05): 69-75.

[17]吴三忙,李善同.中国制造业集聚程度演变态势的实证研究——基于1988~2007年的数据[J].山西财经大学学报,2009,(12): 40-48.

[18]闫逢柱,乔娟.产业集聚一定有利于产业成长吗?——基于中国制造业的实证分析[J].经济评论,2010,(05): 63-71.

[19]于林,于良春.地区性行政垄断的经济增长效应[J].当代财经,2010,(06): 12-18.

[20]余东华.地区行政垄断、产业受保护程度与产业效率——以转型时期中国制造业为例[J].南开经济研究,2008,(04): 86-96.

责任编辑:陆广品endprint