杉本博司:关于记忆的影像

江融

童年记忆往往会对艺术家的创作产生重大影响。杉本博司(Hiroshi Sugimoto,1948~)便是将童年记忆变成影像的杰出当代艺术家之一。杉本对大海的最初记忆来自在孩童时乘坐新干线所看到的生动海景,如同电影荧幕上的画面不断闪现在火车窗口与窗外岩石之间,至今他仍然记得,地平线与晴朗天空在蔚蓝色海洋上的交接处“如同武士的刀刃”。这些无法磨灭的记忆成为他后来代表作《海景》(Seascapes,1980~2002)系列作品的基础。迄今,他仍不时在世界各地拍摄这个始于三十多年前的系列作品。可以说,杉本博司一辈子都在用不同方式呈现关于记忆的影像。

摄影界的普鲁斯特

如果说法国作家普鲁斯特(Marcel Proust,1871~1922)的名作《追忆似水年华》是文学界通过无意识自由联想来复活童年记忆的典范,杉本博司则是摄影界利用摄影媒介不断再现、追寻和还原记忆的佼佼者。

杉本博司的成名作《剧院》(Theaters,1975~2001)系列,便是对他自己童年记忆的回望。他在高中时,迷恋上电影《罗马假日》中的明星奥黛丽·赫本。为了拥有这张漂亮的脸,他将一台美能达SR7单反相机带入剧院,用10种不同的光圈快门组合偷拍了赫本的剧照。他至今仍保存着这组底片和照片。

1975年某一天下午,杉本用相同的方式,带着大画幅相机走进纽约东村的一家廉价电影院,在电影开始前打开快门,大约两小时后,将整部电影记录在底片上。此前,他曾突发奇想地问自己:“如果将一部电影拍在同一张底片上会是什么效果?”答案可能是:“会得到一个闪光的荧幕。”当天晚上,当他将底片冲洗并放大后发现,他预想的效果展现在眼前。

由于长时间曝光,荧幕上连续播放的画面无法留下痕迹,整部电影被压缩成一块明亮的空白,同时,荧幕释放的光线足以让相机将剧场内的椅子、室内的装饰和周围的环境记录下来。空白的荧幕加上空无一人的剧场,营造出令人不可思议的氛围。该系列作品的观者首先会被明亮的荧幕所吸引,猜想没有呈现出的电影情节,却只能得到一片寂静;之后,会仔细观察剧院内部的结构,然后,会再回到画面中思考这种在场与缺席之间的关系。

该系列作品看似客观记录了剧院,却蕴含着深刻的含义。美国豪华剧院是好莱坞在上世纪鼎盛时期的产物,曾被视为美国现代人的“新教堂”。在那里,观众可以暂时忘却任何烦恼,跟随电影的剧情进入幻想。但这些剧院现在已随着好莱坞电影业的式微而走进历史。杉本的这组作品不仅是见证电影和剧院作为美国一个重要文化现象的文献资料,更重要的是,它们具有丰富的可解读性。

这部作品可以理解为是对时间流逝的探讨。杉本将不断消逝的时间凝固和暂停在空白的荧幕上。一方面在提醒我们,在千变万化的世界里,唯一不变的是,时间正在不断消失;另一方面,也反映出人们希望将时间停住的愿望。这种关于瞬间与永恒问题的探讨,可以暗喻关于生命与死亡的终极问题。进而,可以延伸到对禅宗偈语“色即是空,空即是色”的思考。

当然,它也可以理解为是在探讨摄影与电影的关系。杉本将一部电影的上万个画面压缩成一片空白,似乎暗示着尽管一部电影情节十分曲折,除了印象特别深刻的某个情节之外,不断移动的画面很难留在人们的脑海中,唯一留下的是朦胧的记忆。而静态摄影则不同,它可以将移动的画面定格,并可以让观者反复和仔细阅读思考。《剧院》系列作品便是用静态照片表现动态影像最终将归于空白的典型例子。

无论对该系列作品如何解读,对于杉本博司来说,创作该作品的潜意识,也许是因为受儿时母亲带他第一次观看电影让他泪流满面的记忆所驱动。同样,他的《海景》系列也可能是缘于他对大海的记忆。他曾回忆,当他还是一个孩子时第一次站在大海前,看到从遥远的地方拍打过来的海浪,突然感觉到自己仿佛是从梦境中苏醒,之后,再看看自己的手和脚,意识到自己在岸上的存在。杉本博司认为,他的人生正是从那一刻开始。

1980年一个夜晚,杉本博司突然问自己:“现代人是否能看到如原始人所见相同的场景?”他想到,远古的富士山一定与现在的模样不同,因为地壳运动会促使地形变化。然而,远古的海洋应当与今天的海洋一模一样。因此,他开始到世界各地考察海洋。他将自己想象成原始人首次看到大海,穿越时空去观看远古的海景。

从一开始拍摄该系列,他便遵循着一个严格的构图原则:始终站在一个高处取景;不将前景的海浪和沙滩包括在画面内,远处也没有船只、岛屿或海岸线;利用地平线将画面分割成海洋与天空两个均等的部分;他总是选择没有云彩的日子拍摄。因此,该系列作品乍看起来构图简单,有些雷同,但是如果仔细观看,能发现细微的区别。

实际上,这部作品有些是在白天拍摄的,有些则是在夜晚拍摄的;部分作品细节丰富,大部分则十分朦胧。如果你仔细品味和感受这些海景,逐步会发现,它们已经不是关于海洋的景色,而是抽象成没有时间概念的海洋,仿佛从盘古开天地以来,一直都是如此存在着。再静心冥想,这些海景则开始幻化成象征着阴阳两极的黑白色块,犹如一幅极简主义的画作。

这说明,杉本博司已将海景抽象成基本的元素:生命之源的水与空气,以及摄影之源的光与影;并通过画面的虚实,产生出时间停滞和一望无际的错觉,让人感觉到似乎远古的海洋便是如此。《剧院》和《海景》这两部黑白摄影作品均是探讨时间和记忆的影像。正如杉本博司所述,“一直想去呈现的东西,就是人类远古的记忆。那既是个人的记忆,一个文明的记忆,也是人类全体的记忆。”

杜尚“现成品”观念的影响

杉本博司出生在二战之后日本东京一个商人家庭,从小接受教会学校的教育。高中时,父亲送给他一台玛米亚6,促使他加入学校摄影俱乐部。1970年,大学主修经济学毕业后,他独自乘火车到前苏联和东欧国家旅行,这次旅行改变了他的世界观。之后,他来到美国洛杉矶艺术中心设计学院攻读摄影。

1974年,当杉本到纽约定居时,美国摄影刚经历了1960年代 “观念摄影”的冲击。这些观念摄影家摈弃讲究摄影媒介本身艺术性的“直接摄影”,而是利用摄影作为载体为呈现他们的观念服务。这类摄影家受法国观念艺术家杜尚(Marcel Duchamp,1887~1968)的影响。杜尚一直在寻找能够替代“架上”绘画艺术的再现办法,开创了利用“现成品”来呈现其观念的传统。

杉本博司对摄影界和艺术界的这些动态十分了解。他在开始摄影创作时,便决定不采用直接摄影的传统方式,而是借鉴杜尚的观念拍摄“现成品”。这一观念可以说自始自终贯穿在杉本博司的所有作品中。1975年,他在纽约自然历史博物馆观看立体动物标本全景透视画时,发现如果他将一只眼睛闭上观看这些透视画,所有的透视便消失,这些透视画中的人物和动物会变得栩栩如生。这种观看方式与相机观看世界如出一辙。因此,他开始了首部作品《透视画》(Dioramas,1975~1999)系列的创作。

他用大画幅相机和黑白摄影拍摄自然历史博物馆中的透视画。这些透视画实际上是立体的照片,而且这些照片的内容主要是关于人类的起源。它们看上去十分逼真,但实际上是虚构的。因此,当杉本博司用相机重新拍摄这些透视画照片之后,他所获得的照片,便是关于这些透视画现成品的拷贝。

该系列作品乍看起来像从现实世界中拍摄的纪实照片,但总觉的有些不对劲,因为这些虚构的透视画从内容到呈现方式难免会露出马脚。杉本博司拍摄这些透视画的目的不是为了要欺骗观众,实际上,他是在利用似是而非的透视画来表明摄影本身的实质,即摄影是被摄对象可自我证明的拷贝,但又不是被摄对象本身。杉本是将这些透视画从博物馆的历史语境中提炼出来,重构了一个新语境。所以,他自己称这些作品为“历史的历史”。

同样,杉本博司在访问伦敦杜莎夫人蜡像馆时,发现亨利八世及其六位夫人逼真的蜡像。这些蜡像是根据16世纪德国画家小汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein the Younger, 1497~1545)的肖像画精心制作的。杉本研究了文艺复兴时期的画家在绘画时可能采用的光效,用大画幅相机重新拍摄了这些蜡像的肖像。如同他拍摄的《透视画》系列作品一样,《肖像》(Portraits,1999)系列作品同样似真人肖像,但这些被摄者均是早已作古的历史人物。因此,这些肖像又是关于现成品的拷贝。

博物馆中的透视画和蜡像大多是通过再现已成为历史的场景和人物,来重现可能发生过的历史瞬间和历史人物,以期能保持人们对历史的记忆。杉本博司的《透视画》和《肖像》这两个系列作品,均不是为了阐释历史,而是通过他拍摄这些现成品的照片来再现别人用透视画或蜡像重现的记忆。所以,他的摄影是关于这些记忆的记忆。

这些照片不仅是在探讨真实与虚构之间的关系,而且,如同1970年代,理查德·普林斯(Richard Prince,1949~)等美国摄影家通过翻拍广告中照片,甚至别人的照片进行创作一样,杉本博司的这种手法与这些后现代摄影艺术家的作品有异曲同工之效。但他总是试图在其作品中结合东西方美学和哲学的精华,并带有日本人审美的眼光。

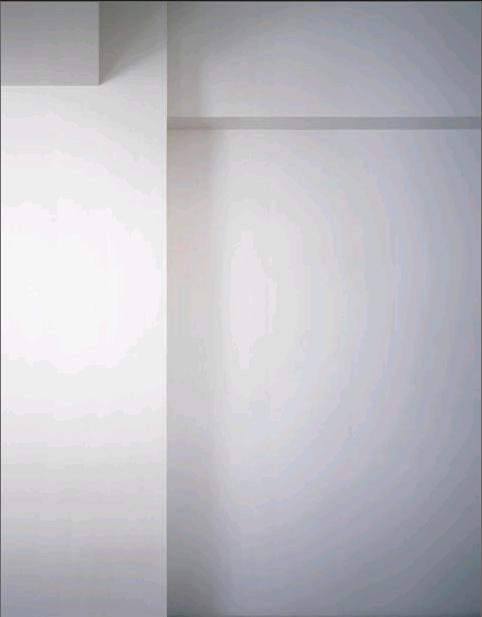

杉本博司对二十世纪初的时代十分羡慕,当时欧洲现代主义艺术风行。他曾说过,他希望能够生在那个时代。1997年,他开始通过拍摄具有现代主义风格的《建筑》(Architecture,1997~2002)系列作品来追溯现代主义的起源。该系列作品的被摄对象又是“现成品”,如何能够别具一格地拍摄司空见惯的著名建筑物,的确是一个挑战。

最终,他没有采用传统建筑摄影通常将建筑物拍摄得十分清晰的手法,而是反其道而行之,他将大画幅相机的焦点定在双倍的无限远距离,使得建筑在画面中略微失焦,隐去所有的建筑细节,只剩下建筑的基本外形与核心要素。这种简约主义的手法不仅使得这些著名建筑陌生化,而且,将建筑从其存在的时空中抽离,使其成为梦境中的场景,只有通过记忆才能想起。

如果说杉本博司在《透视画》和《肖像》系列中的手法是通过摄影的纪实性将虚构的场景和历史人物变得像真的一样,那么,他在《建筑》系列中的手法则是将真实存在变得像梦幻的记忆。观众必须通过自己的记忆才能将这些模糊的建筑还原成现实生活中的模样,但仍然无法完全复原,因为记忆本身总是会失真的,但它会留在人们的脑海里。杉本博司便是将这种关于记忆的心像表现出来。

然而,杉本博司的艺术灵感并非总是来源于西方现代主义的现成品,实际上,他的艺术本源仍根植于东方古典主义的美学、宗教和哲学。他一直通过鉴定和收藏日本佛教艺术品及其它古董来提高自己的审美能力,接受日本早期佛像和中国宋朝画家马远《水图》等画作熏陶,并受日本作家谷崎润一郎(Junichiro Tanizaki,1886~1965)《阴翳礼赞》随笔集中关于日本文化崇尚阴影所具有的深邃和朦胧之美的论述影响。这些均反映在他的作品中,特别是他拍摄在黑暗中燃烧的蜡烛系列。杉本博司是将东西方艺术精髓结合得最为完美的一位当代摄影家。

科学与艺术的融合

杉本博司还是一位少有的能将科学与艺术融合在一起的当代摄影家。他记得,在小学一年级时,一位老师给同学们演示阳光如何将刀叉显影在蓝色的感光纸上。之后,她让同学们从家里带一些有趣的东西到班上进行实验。杉本从家里带了一个酒瓶起子、一把梳子以及一片蝉翼。他将这三样东西平整地放在感光纸上,曝光后出来的效果让他感到惊讶,他发誓长大后要继续这种物影照片的实验。

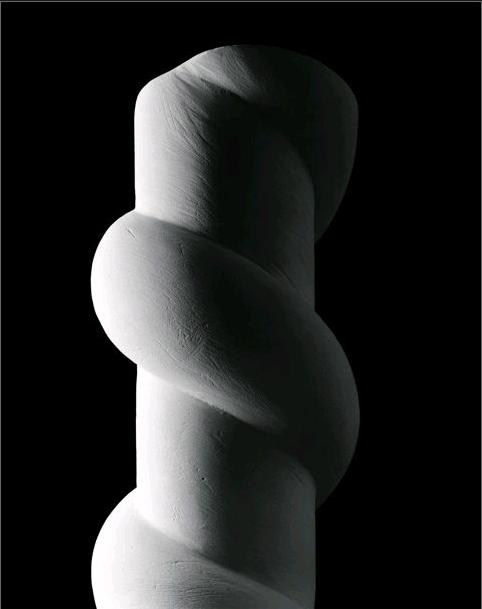

杉本博司将科学与艺术融合的创作缘起于在东京大学博物馆收藏的一批德国制造的数学教学模型。这些立体几何模型都是无形的数学公式的具象形式。这些现成品本身并不是艺术品,但独具艺术家眼光的杉本一眼便看出这些模型的艺术价值,并联想起他在荷兰一家博物馆见过的一批工业革命时期机械模型教具。后来,他将这些模型转变成题为《观念的形式》(Conceptual Forms,2004)系列作品。

该系列作品分两个部分,一部分称作“数学形式”,另一部分称作“机械形式”。他将这两种模型分别单独放在黑色的背景前,使这些模型脱离其教学语境,并从侧面布光来显示模型的线条和肌理,之后,从仰角来取景构图,如同对待现代雕塑作品一样,赋予它们艺术的美感。他认为,艺术家的努力便是将一般人看不见但他们能看出的东西视觉化。

实际上,杉本博司在做该系列作品时,是受到杜尚题为《新娘甚至被光棍们剥光了衣服》装置作品的启发。这个简称为《大玻璃》(The Large Glass,1915~1923)的作品是由金属框镶嵌着上下两个玻璃部分组成,上半部分是“新娘”的抽象形象,下半部分则是由机械图像组成的光棍意象。杉本的“数学形式”与“机械形式”的图像也暗喻着“女性”体型线条和“男性”阳刚气势之美。可以认为,杉本制作的该系列作品是向杜尚《大玻璃》作品致敬。

杉本博司下一部与科学有关的作品题为《闪电场域》(Lightening Fields,2006~2008),该系列是他首次不用相机和镜头创作,而是在暗房中将发电机释放出的电光记录在涂有显影药剂的干板上的作品。由于不同的电压能产生不同长度和强度的闪光,在干板上所留下的影像也各异。这种具有偶然性的显影过程,实际上验证了摄影术发明者之一塔尔伯特(William Henry Fox Talbot,1800~1877)利用阳光和银盐将影像显影在纸板上的实验。

然而,杉本博司不只是为了验证这个科学实验,他通过该实验所制作的物影照片具有超自然的奇异美感,令人联想到宇宙大爆炸理论假设的景象,或空中航拍地球表面山川原野的美景。由此可见,杉本已逐步开始脱离利用相机制造影像的方法,而且回到摄影发明之初的传统手法来创新。他的摄影创作已开始进入到“自由王国”,能够像魔术师一样以不同手法变换出各种影像。

如果说《闪电场域》系列是快速将光的黑白值记录下来而产生的作品,那么,杉本博司的下一个系列作品则是慢速将光影的色彩部分记录下来的作品。该系列作品题为《影子的色彩》(Colors of Shadow,2004~2005),它利用棱镜的不同角度将光线的影子投到室内的白墙上,并利用宝丽来相机将这些不同光效的影子在白墙表面呈现的明暗色调捕捉在彩色底片上,这些反射光的影调令人联想到雕塑的效果。

在结束这些实验后,杉本博司像文化考古学家一样开始收藏塔尔伯特发明的“卡罗法”(calotype)底片。这种方法是将涂有氯化银的纸板放在针孔相机中,被摄物通过阳光慢速曝光后会在纸板上留下潜影,该纸板经过定影处理后便成为一张负像底片,通过接触印相可获得正像照片,由此开创出由负转正的摄影工艺。杉本通过特殊工艺将他收藏的塔尔伯特底片放大成一个系列作品,题为《光的绘画》(Photogenic Drawings,2008~2010)。

至此,杉本博司实现了他儿时发誓长大后要继续进行物影照片实验的愿望,并且,他还将塔尔伯特的物影负像底片转变成正像作品。如此一来,他不仅保存了塔尔伯特底片随着年代的久远可能消失的影像,完成了塔尔伯特未尽的事业;而且利用塔尔伯特的底片现成品创作出属于杉本自己的作品。可以说,他回到摄影发明的原点,为自己近四十年利用摄影媒介进行创作的历程画上了美丽的句号。

近年来,杉本博司将更多精力用于探讨如何从摄影转向绘画、雕塑、建筑和装置等艺术形式。2012年,他推出的题为《公转》(Revolution)系列作品,便是将他早年拍摄的一组海景系列照片从横构图变成竖构图,完全打破了人们观看世界的习惯方法,使得这组作品陌生化,仿佛是从太空观看地球的表面,在三维之外增加一个维度。同时,该系列作品也让人能够联想到美国抽象表现主义画家巴内特·纽曼(Barnett Newman,1905~1970)的竖幅作品。

杉本博司受数学模型的启发,也开始制作铝材雕塑作品。他还成立自己的建筑设计事务所,协助改建日本神社等建筑。2014年,他在威尼斯建筑双年展期间设计了具有蒙德里安(Piet Mondrian,1872~1944)绘画风格的玻璃茶室。同年,他在巴黎东京宫举办了题为《今天,世界死去了——失落的人类档案》大型装置艺术展,将自己原先创作的几个系列作品与一些现成品共同展示。他所营造出的虚构世界,仿佛是再现世界经历过一场巨大灾难后的真实情景。

结语

杉本博司的摄影始终是在探讨真实与虚构的世界。他所选择拍摄的主题,无论是电影、蜡像还是透视画,都是介乎于真实与虚构之间的“现成品”。他利用大画幅相机所能呈现的逼真细节来制造出“以假乱真”的影像,目的就是为了让观众能够在发现真假的过程中,思考现实世界中存在的真实与虚构。因此,他的作品一直是向观者表明,人们试图要看清这个世界,又无法看明白的事实。他是在利用摄影来揭示人与世界的关系,同时,也试图利用摄影来揭示摄影的本质。

对于杉本博司来说,摄影不是为了捕捉真实的工具,而是人类与生俱来的感知工具。他认为,人的眼睛和大脑如同镜头和底片,不断感知世界。人们对世界的感知总是与记忆和历史有关、与时间和空间有关。因此,他又选择海景和建筑来探讨人之初的记忆以及对客观存在的记忆,以便思考过去与当下的关系、瞬间与永恒的关系以及生存与死亡等终极问题。杉本博司不断通过重构被摄对象原有的语境,来探讨这些问题,并通过他的非凡影像来呈现记忆的心像,以便观者能够在凝视这些影像时冥想上述问题。

正是因为杉本博司的作品触及到人类共同关心的这些问题,才使得他的艺术能获得东西方观众的共鸣。他的作品能跨越不同文化的藩篱,又能穿越时空和历史。他是从西方看东方,又从东方看西方;从过去看现在,又从当下看未来。他的艺术是借助西方的形式和观念来呈现东方的审美和智慧,又是通过不断回到过去来在当下创新。他的作品是科学与艺术的成功融合,是东西方宗教、哲学和美学的完美结晶。