数量表达方式的类型学考察

金桂桃

(武汉理工大学 汉语言学系,武汉 430063)

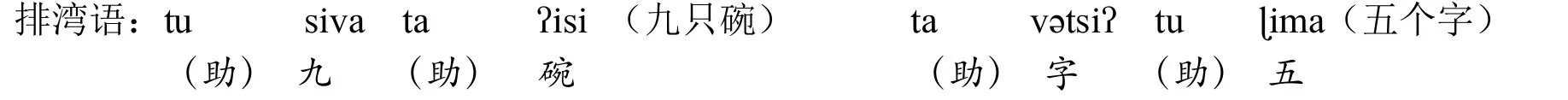

数量表达方式包括名量表达方式和动量表达方式。同为量的范畴,二者之间无论是从历时的角度还是从共时的角度看,都有着相互影响、相互制约或相互依存的关系。汉语动量表达方式的产生与名量表达方式的类推作用有关(唐钰明1990、金桂桃2011)。石毓智(2006:190)发现汉藏语系量词型语言“名词和动词数量短语之间存在着规律性的语序对立。具体地说,如果一个语言采用了‘数量+名’语序,那么它就有“动+数量”语序;反之,如果一个语言采用了‘名+数量’的语序,那么它就有‘数量+动’的语序”。徐丹(2011)通过对包括藏缅语、阿尔泰语和南亚语等更大语言样本的考察,进一步证实了石毓智(2006)的结论。已有的研究主要基于量词型的数量表达方式。其实,正如古代汉语有多种数量表达方式一样(金桂桃2013),世界上不管是有量词型语言还是无量词型语言大多存在多种数量表达方式。本文旨在通过对中国境内74种少数民族语言①语料主要来源于孙宏开等主编《中国的语言》(商务印书馆,2007)和《中国少数民族语言简志丛书》(民族出版社,1980-1987),以及一些少数民族语言研究资料(参见参考文献部分)。这74种语言是:汉藏语系47种。其中OV型26种:仓洛语、门巴语、藏语,彝语、傈僳语、拉祜语、哈尼语、基诺语、纳西语、柔若语、卡卓语、毕苏语、努苏语、土家语,阿昌语、浪速语、仙岛语、载瓦语、珞巴语,景颇语、独龙语、阿侬语、义都语,普米语、羌语、嘉戎语 ;VO型21种:白语,壮语、布依语、傣语、侗语、水语、仡佬语、仫佬语、黎语、毛难语、拉咖语、佯僙语、临高语、标话、木佬语,勉语、布努语、苗语、畲语、炯奈语、巴哼语;阿尔泰语系18种。皆是OV型:蒙古语、土族语、保安语、达斡尔语、东部裕固语、东乡语,维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌兹别克语、塔塔尔语、撒拉语、图瓦语,满语、锡伯语、鄂伦春语、鄂温克语、赫哲语 ;南亚语系5种。皆是VO型:布朗语、德昂语、京语、佤语、莽语;南岛语系4种。皆是VO型:阿眉斯语、布嫩语、排湾语、赛德克语。数量表达方式的全面考察,描写和分析跨语言数量表达方式的整体面貌和规律,探讨名量、动量表达方式一些要素之间有规律的对应关系。

一 中国境内少数民族语言数量表达方式概貌

综观古今汉语和中国境内74种少数民族语言,数量表达方式主要有以下几种:(1)名量表达方式:数+名、名+数、数+量+名、名+数+量、名+量+数、量+名+数(当数词是“一”时)、量+数+名、拷贝型名量;(2)动量表达方式:数+动、动+数、数+量+动、动+数+量、量+数+动、动+量+数(当数词是“一”时)、(基数词+词缀)+动词、动词+(基数词+词缀)、拷贝型动量。

先看名量表达方式。为方便起见,我们在本文表格中用以下字母代表相应的成分:Num=数词,N=名词,CL=量词,V=动词,NumAf=数词附加词缀,NN=同形名量,VV=同形动量。其中“数词附加词缀”,因为词缀的位置(前缀或后缀)不影响本文考察的结果,所以这里不加以区分;同样,“同形名量”和“同形动量”中数词的位置也对本文结论不构成影响,所以也不具体标出,而仅以NN和VV笼统表示。

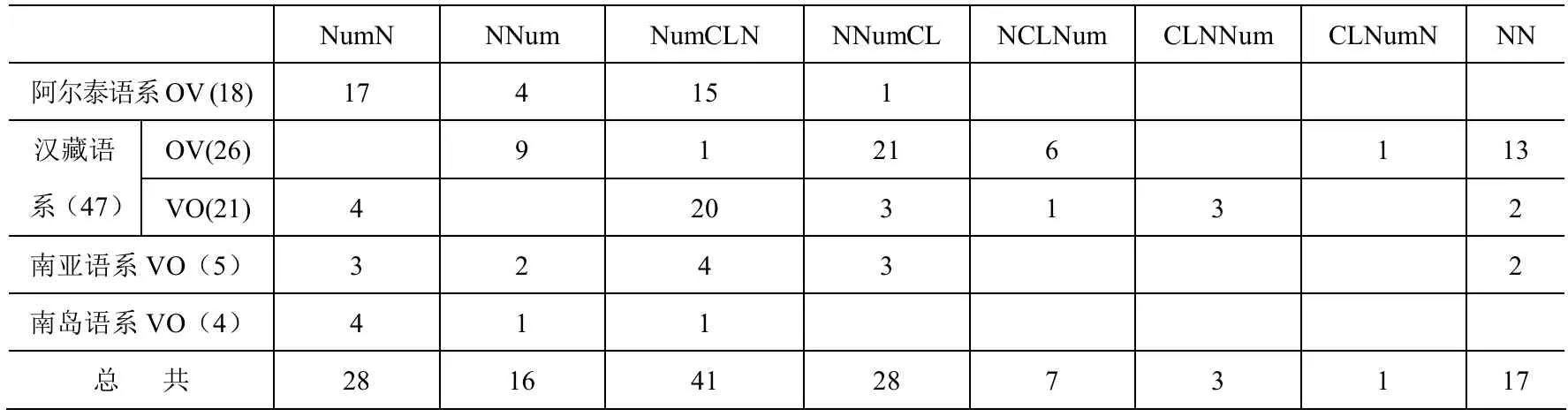

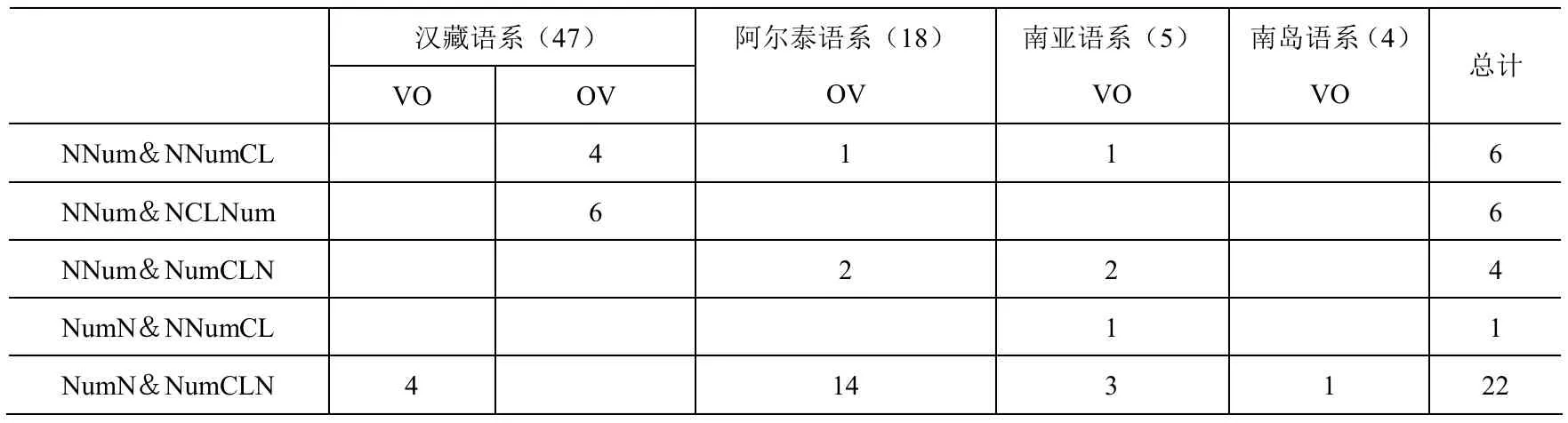

中国境内少数民族语言名量表达方式①表格中语系后面括号里的数字是我们考察该语系具体语言的数量,其他数字代表存在该列数量表达方式的语言数量(下文表格中的数字同此)。因为很多语言同一量概念存在多种数量表达方式(如同时存在“数+名”“名+数”“数+量+名”等多种表达方式),所以统计表中最后的数字总数不止74。 表1

从语系看,阿尔泰语系主要用“数+名”和“数+量+名”两种方式表示名量;汉藏语系主要用“数+量+名”和“名+数+量”两种方式;南亚语系语言大多既用数量短语又用数词直接与名词组合的方式表示名量,且数量短语和名词皆既能位于中心名词之前也能位于其后,所以从表格数据看不出其绝对优势的名量表达方式;南岛语系主要用“数+名”式表示名量。

从名量表达方式看,“数+量+名”是使用范围最广泛的名量表达方式,它广泛使用于汉藏语系、阿尔泰语系和南亚语系;其次是“数+名”和“名+数+量”式,前者主要使用于阿尔泰语系,后者主要使用于汉藏语系;“拷贝型名量”和“名+数”式也占有一定的比例,二者皆主要存在于汉藏语系。

从动词和宾语的语序类型看,VO型有量词语言主要用“数+量+名”式表示名量,不用量词时(或无量词型语言)主要用“数+名”式表示名量,这在不同语系中表现出了高度的一致性②从表格数据可看出汉藏语系和南亚语系皆如此,南岛语系4种语言中我们只发现1种语言(布嫩语)有量词,其数量表达方式即有“数+名”“数+量+名”两种,其余3种语言皆采用“数+名”式表示名量。。OV型语言则体现出了不同语系之间的差异:汉藏语系OV型语言主要用“名+数+量”式表示名量,“拷贝型名量”和“名+数”式也不少,而阿尔泰语系则主要用“数+名”和“数+量+名”式,未见“拷贝型名量”。

再看动量表达方式。

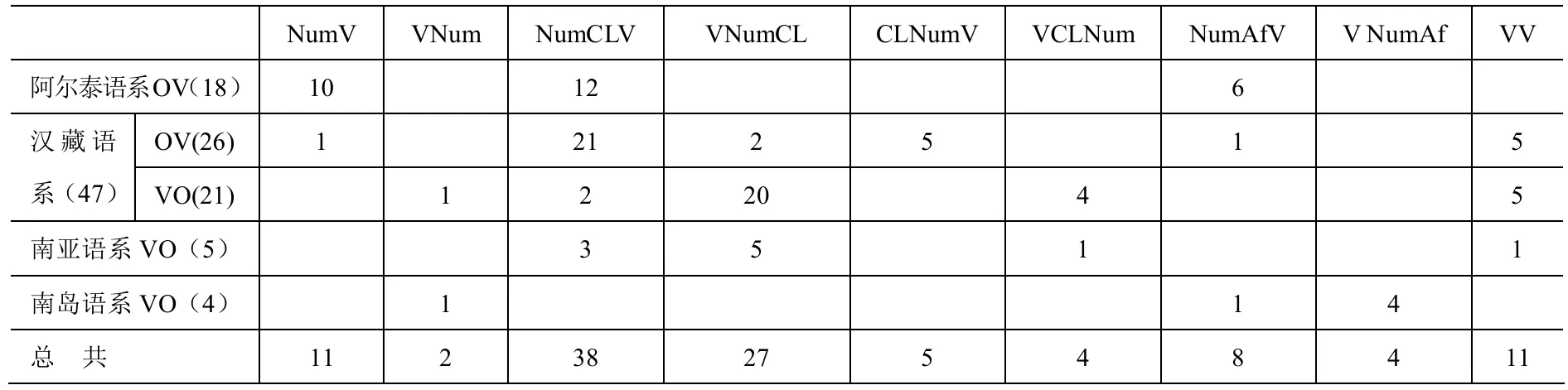

中国境内少数民族语言动量表达方式 表2

从语系看,阿尔泰语系主要用“数+量+动”和“数+动”式表示动量,用“数+词缀”表示动作次数时,“数+词缀”位于动词前面;汉藏语系主要用“数+量+动”和“动+数+量”式表示动量;南亚语系主要用“动+数+量”式,其次是“数+量+动”式;南岛语系主要用“动+(数+词缀)”式表示动量。

从数量表达方式看,“数+量+动”式使用的范围最广泛,其次是“动+数+量”式,用“数+动”或者“(数+词缀)+动”式表达动量的也有不少语言。

从动词和宾语的语序类型看,VO型语言主要用“动+数+量”式表示动量,用“数+词缀”表示动作次数的语言,“数+词缀”位于动词之后;OV型语言主要用“数+量+动”式,“数+动”式也存在于不少语言中,用“数+词缀”表示动作次数的语言,“数词+词缀”位于动词之前。

二 数量表达方式之间的对应分布规律

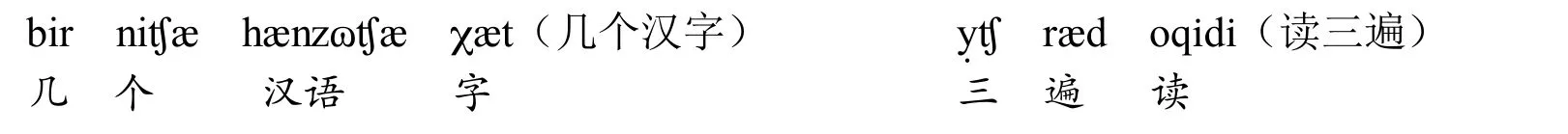

(一)数量短语在名量表达方式和动量表达方式中的对应分布。前文已提到,已有多位学者发现数量短语在名量表达方式与动量表达方式中呈互补分布状态。我们考察的结果,整体上呈现出数量短语在名量表达和动量表达中句法位置互补的态势,但亦有不少位于名词和动词同侧的“例外”。如①文中少数民族语言的用例,除了特别注明的以外,其余皆转引自相应的语言简志。:

乌兹别克语:

满语(《现代满语研究》,页166、167):

下面表格中的数据表明,数量短语在汉藏语系中呈互补分布状态;在阿尔泰语系中则呈同侧分布之势,主要位于名词和动词的左侧,即如果一种语言用“数+量+名”式表示名量,则也会采用“数+量+动”式表示动量。

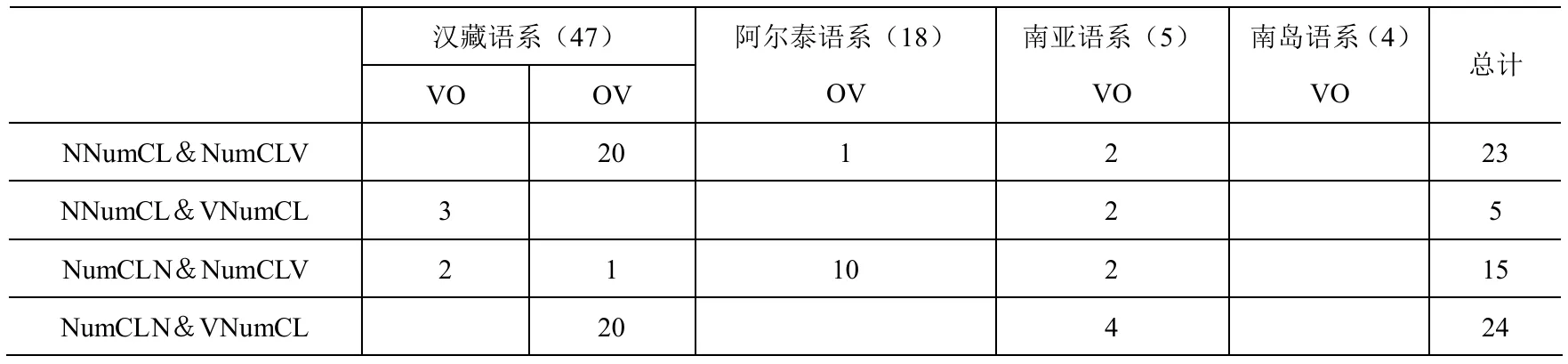

数量短语在名量表达方式和动量表达方式中的对应分布 表3

74种语言中有45种语言②表格中呈互补分布的两行数字相加是47,但是,其中南亚语系的2种语言因为同时存在多种数量表达方式而被重复统计,故实际数字应该是45。的数量短语在名量和动量表达式中处于互补分布,其中属于汉藏语系的有40种语言;南亚语系中呈互补分布的几种语言皆同时存在多种数量表达方式:如布朗语名量表达方式有“数+名”“名+数”“数+量+名”“名+数+量”、动量表达方式有“动+数+量”“数+量+动”等,德昂语同时存在“数+量+名”“名+数+量”和“数+量+动”“动+数+量”等多种数量表达方式。所以严格说来,数量短语呈互补分布的语言现象主要存在于汉藏语系。

在阿尔泰语系的语言中,数量短语主要位于名词和动词的同侧,唯一1种位于异侧的语言是撒拉语,这种语言同时存在“数+量+名”“名+数+量”式名量表示法,所以不能算作严格意义上的例外。汉藏语系中数量短语位于名词和动词同侧的语言,亦皆存在多种数量表达方式,如同位于名词和动词右侧的3种语言是傣语、临高话和白语,其中傣语和临高话皆同时存在“名+数+量”和“数+量+名”等名量表达方式,所以这2种语言不能算是严格意义上的同侧;白语虽然我们未发现其同时存在多种数量表达方式,但“白语受到汉语的影响,而且在彝语支里,总是有些独树一帜”(徐丹2011),所以应算作特例。汉藏语系中数量短语同处于名词和动词左侧的3种语言是毕苏语、黎语和拉咖语,其中毕苏语同时存在“名+数+量”“数+量+名”“动+数+量”“数+量+动”等数量表达方式,后2种语言皆同时存在“数+量+动”“动+数+量”两种动量表达方式,所以这3种语言也不能算是严格意义上的位于同侧。这样看来,数量短语位于名词和动词同侧的现象主要存在于阿尔泰语系中。

数量短语的句法位置似乎与动词和宾语的语序类型没有必然的对应关系。比如,同是OV型语言,在汉藏语系中几乎皆处于互补分布的状态,而在阿尔泰语系中则几乎皆位于同侧。

(二)数词和数量短语在名量表达方式中的对应分布。在没有专用名量词的语言里,一般采用数词与名词直接组合的方式表示名量。如:

在专用量词还没发展成熟的语言里,除了用数量短语与名词组合表示名量外,还会继续沿用旧名量表达方式:数词直接与名词组合。如:

在多种名量表达方式并存的语言里,数词和数量短语的分布呈现出一定的对应规律。

数词和数量短语在名量表达方式中的对应分布 表4

同时存在“名+数”和“名+数+量”式名量表示法的语言共有6种,同时用“名+数”和“名+量+数”表示名量的也有6种,如果先不考虑数词和量词的语序,则可以这么说:数词和数量短语同处于名词右侧的共有12种语言;同时用“数+名”和“数+量+名”表示名量的语言有22种,也就是说数词和数量短语同处于名词左侧的语言有22种。这些数据表明,语言中的数词和数量短语在名量表达方式中位于名词的同侧。我们没有发现严格意义上的例外①同时用“名+数”和“数+量+名”表示名量的4种语言是:蒙古语、撒拉语、布朗语和莽语,这4种语言皆同时存在多种名量表达方式:蒙古语有“数+名”“名+数”“数+量+名”等,撒拉语有“名+数”“数+量+名”“名+数+量”等,布朗语有“数+名”“名+数”“数+量+名”“名+数+量”等,莽语有“名+数”“数+名”“数+量+名”等。所以不能说这4种语言中的数词和数量短语位于名词的异侧。表格中1种同时用“数+名”和“名+数+量”表示名量的语言指的是布朗语。。也就是说,如果一种语言既能用数词也能用数量短语表示名量,那么要么是“数+名”和“数+量+名”式,要么是“名+数”和“名+数+量”(或“名+量+数”)式。

量词是一种语言发展到一定阶段的产物。一种新语言现象的产生和发展,一般都会经历新旧两种形式并存的阶段。较为普遍的“数+名”和“数+量+名”式并存、“名+数”和“名+数+量”(或“名+量+数”)式并存的语言事实,一方面表明这些语言中的量词还没完全发展成熟,同时也说明这些语言中的“数+量+名”式应该来源于“数+名”式,“名+数+量”或“名+量+数”式可能从“名+数”式发展而来②这里,我们只关注其发展结果。其发展动因可能各异,如有些是受其他语言(如汉语等)名量表达方式的影响,有些是其语言内部发展因素造成的。。

汉语历史上也存在过“数+名”“名+数”“数+量+名”“名+数+量”等名量表达方式,发展到现代汉语中仅有“数+量+名”式了。与少数民族语言不同的是,汉语史上这4种名量表达方式并存了相当长的时间,加上有效语料的限制,导致学者们难以理清各表达方式的发展轨迹。关于汉语“数+量+名”式的来源问题,学界争议颇多。有不少学者认为汉语数量短语经历了从中心名词之后移到中心名词之前的位置前移过程,即“名+数+量→数+量十名”,如王力(1980:239)、黄盛璋(1961)、刘世儒(1965:44-48)等;唐钰明(1990)明确构拟出“名+数(数+名)→名+数+量→数+量+名”的名量表示法发展过程,李宇明(2000)构拟了汉藏语系个体量词发展的整个过程:名数→名1数名2→名数量→数量名。贝罗贝(1998)、李讷和石毓智(1998)、吴福祥等(2006)还对汉语数量短语前移的原因进行了解释。但正如张赪(2010:144)所说“以上各家研究都是专门针对‘数+量’短语与名词的语序进行的,都认为汉语的‘数+量’短语从古到今发生了前移。对前移原因的解释各有一定的道理,但又都有难以说通的地方”,她认为汉语“数+量+名”式是由量词直接插入“数+名”式发展而来的(2010:169)。我们对跨语言数量表达方式考察的结果为张赪(2010)的观点提供了进一步的佐证材料。

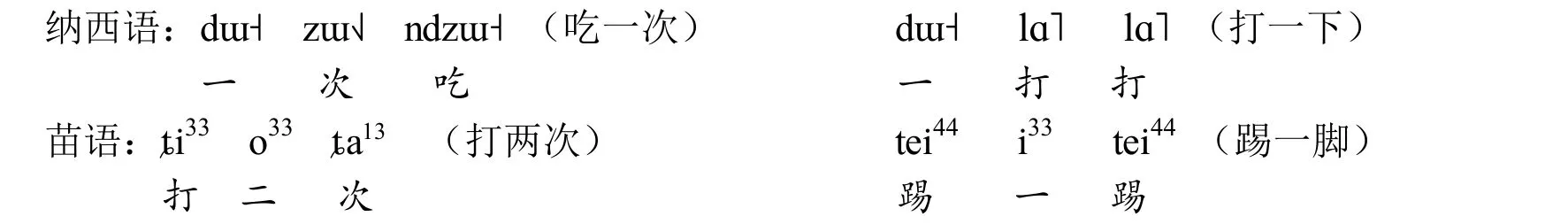

(三)数词和数量短语在动量表达方式中的对应分布。在没有或还未产生专用动量词的语言里,有的采用数词直接与动词结合的方式,有的采用数词附加词缀后再与动词组合的方式表示动作行为的次数。如:

在专用动量词还未发展成熟的语言里,一般既可采用数词(或数词附加词缀)也可采用数量短语表示动作行为的次数。如:

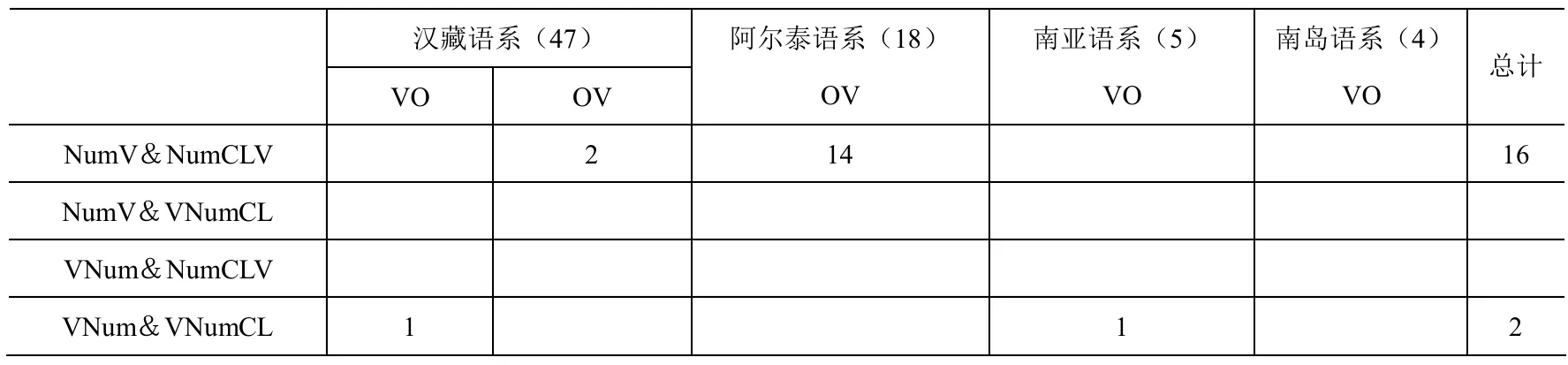

在多种动量表达方式并存的语言里,数词和数量短语的分布也呈现出一定的对应规律。先看下表中的数据。

数词和数量短语在动量表达方式中的对应分布 表5

表中数据表明,一种语言中如果同时能用数词和数量短语表示动作行为的次数,则数词和数量短语皆位于中心动词的同侧,无一例外,且以同位于中心动词左侧更为常见。也就是说,如果一种语言中不用动量词时只有“数+动”式动量表达方式,那么使用动量词时就一定是“数+量+动”式;相反如果不用动量词时只用“动+数”式,那么使用动量词的方式则是“动+数+量”式。

动量词的产生要晚于名量词。显然,在这样两种动量表达方式并存的语言里,不用动量词的是旧动量表示法。“数+动”式与“数+量+动”式在16种语言中单独并存(即这些语言中再无其他动量表达方式)的语言现象,可以让我们相信“数+量+动”式是由“数+动”式发展而来的。

语料中能见到的用“动+数”式表示动量的语言不多,但在我们调查到的能用“动+数”(包括“动+数词附加词缀”)式表示动量的6种语言(参看表2)中,只有2种语言同时还用数量短语表示动量①其余4种语言没有专用动量词,皆由数词附加词缀表示动作次数。,且都是用“动+数+量”式(参见表5)。这表明“动+数”式有可能发展出了“动+数+量”式。

与名量表达方式相类似,汉语历史上也曾存在“数+动”“动+数”“数+量+动”“动+数+量”等多种动量表达方式,发展到现代汉语中通常情况下只用“动+数+量”式表示动量,有特殊表达需要时才用“数+量+动”式(石毓智2006:198)。关于现代汉语“动+数+量”式动量表达方式的来源问题,学界至今尚无定论。如唐钰明(1990)认为汉语动量表示法遵循着“数+动→动+数→动+数+量”的发展过程;石毓智等(2001:298-302)认为汉语数量短语经历了一个由中心动词前向中心动词后移动的过程;张赪(2010:186-187)认为汉语动量表示法直接由“数+动”式发展成为“动+数+量”式。金桂桃(2014)已专门对汉语“数+动”式和“动+数”式两种动量表达方式的历史发展进行了研究①《“数+动”式动量表示法的历时发展及类型学观照》、《“动+数+量”式动量表示法的来源及类型学考察》,待刊。,结果表明“数+动”式直接发展出了“数+量+动”式、“动+数”式直接发展出了“动+数+量”式。本文跨语言数量表达方式考察的结果在一定程度上为金桂桃(2014)提供了进一步的佐证材料。

(四)拷贝型数量表达方式与数量短语的对应分布。学界已注意到汉藏语系存在拷贝型量词,尤其是拷贝型名量词。如李宇明(2000)指出“拷贝型量词主要分布在藏缅语族的一些语言中”,据戴庆厦、蒋颖(2005)研究,“反响型名量词居多,反响型动量词较少”。我们考察的结果显示,拷贝型数量表达方式除了分布于汉藏语系外,也分布在南亚语系的一些语言中。

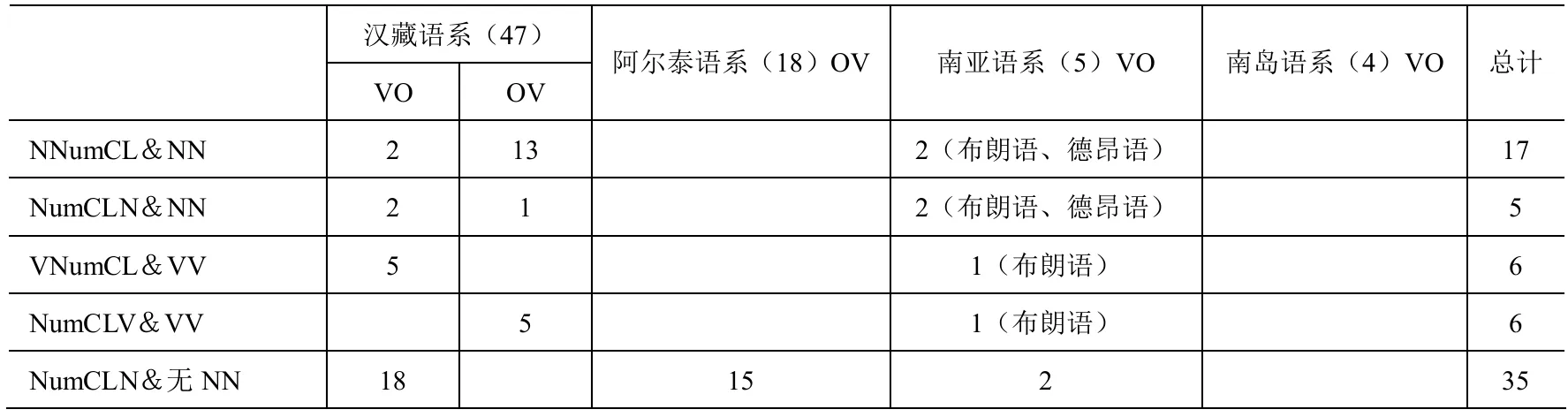

拷贝型数量表达方式和数量短语的对应分布 表6

用“名+数+量”式表示名量,同时用“拷贝型名量”的语言有17种;用“数+量+名”式表示名量、同时用“拷贝型名量”的语言有5种,它们是汉藏语系的傣语、临高语、独龙语和南亚语系的布朗语、德昂语,这5种语言皆同时存在“名+数+量”式名量表示法。所以,从严格意义上说来,我们未发现“数+量+名”式和“拷贝型名量”单独并存的语言,也未发现除“名+数+量”式以外其他名量表达方式与“拷贝型名量”单独并存的语言,也就是说,“拷贝型名量”主要存在于用“名+数+量”式表示名量的语言中。

有拷贝型动量词的语言相对少些,我们一共找到11种语言存在“拷贝型动量”表达方式,其中5种语言是“拷贝型动量”与“动+数+量”式并存、5种语言是“拷贝量动量”与“数+量+动”式并存,另有1种语言(布朗语)是“拷贝型动量”“数+量+动”“动+数+量”三种动量表达式并用。可见,“拷贝型动量”表达方式的存在与其他动量表达方式之间的必然联系并不明显。

戴庆厦、蒋颖(2005)指出“有反响型量词的语言通常是‘名+数+量’语序;没有反响型量词的语言通常是‘名+量+数’语序”,我们考察的结果表明:有反响型(拷贝型)量词的语言通常是“名+数+量”语序,没有反响型量词的语言通常是“数+量+名”语序(如表6所示有35种),而不是“名+量+数”语序(如表1所示,用“名+量+数”式表示名量的语言一共只有7种)。

目前尚未见专门研究拷贝型动量词的成果。戴庆厦、蒋颖(2005)也说:“以往有关反响型量词的研究主要集中在反响型名量词上”,是因为“反响型动量词较少”。关于拷贝型量词的句法分布问题,戴庆厦、蒋颖(2005)指出:“二者在构成数量短语时,其语序也不相同:名量词位于名词之后,动量词位于动词之前”,并列举了独龙语的例子:

m·55(眼睛)ti55(一)m·55(只)“一只眼睛” ti55(一)kla·55(脚)kla·55(踢)“踢一脚”

不过,该文未对其语序不同的原因进行解释。其实,“拷贝型名量”和“拷贝型动量”,作为数量表达的两种方式,当然受数量表达规律的制约:“拷贝型名量”主要存在于“名+数+量”式语言中,故拷贝型名量词位于名词之后。拷贝型动量词,如果存在于“数+量+动”式语言中,就位于动词之前;如果存在于“动+数+量”式语言中,则相应地位于动词之后。如:

可见,拷贝型名量词和拷贝型动量词在表达式中的语序与整个语言的名量表达方式和动量表达方式是一致的。

贝罗贝 1998 上古、中古汉语量词的历史发展,《语言学论丛》(第二十一辑),商务印书馆。

薄文泽 1997 《佯僙语》,上海远东出版社。

戴庆厦、蒋颖 2005 论藏缅语的反响型量词,《中央民族大学学报》(哲社版)第2期。

黄盛璋 1961 两汉时代的量词,《中国语文》第8期。

金桂桃 2011 汉语动量词的产生,《江南大学学报》(人文社科版)第2期。

金桂桃 2013 先秦时期的动量表达格式,《长江学术》第2期。

李讷、石毓智 1998 句子中心动词及其宾语之后谓词性成分的变迁与量词语法化的动因,《语言研究》第1期。

李宇明 2000 拷贝型量词及其在汉藏语系量词发展中的地位,《中国语文》第1期。

刘世儒 1965 《魏晋南北朝量词研究》,中华书局。

石毓智、李讷 2001 《汉语语法化的历程》,北京大学出版社。

石毓智 2006 《语法化的动因与机制》,北京大学出版社。

唐钰明 1990 古汉语动量表示法探源,《古汉语研究》第1期。

王力 1980 《汉语史稿》,中华书局。

吴福祥、冯胜利、黄正德 2006 汉语“数+量+名”格式的来源,《中国语文》第5期。

徐丹 2011 量词及其类型学考察,《语言科学》第6期。

张建 2012 汉语复句关联标记模式的组合经济性,《汉语学报》第4期。

张赪 2010 《汉语语序的历史发展》,北京语言大学出版社。

赵杰 1989 《现代满语研究》,民族出版社。

Martin Haspelmath [et al.] 2005The World Atlas of Language Structures, New York: Oxford University Press.