花茂村的诗意田园

杨秋意

“党中央的政策好不好,要看乡亲们是笑还是哭。如果总书记同贵州省遵义县枫香镇花茂村村民围坐在院子里聊乡亲们笑,这就是好政策,要坚持;如果有人哭,说明政策还起家常。要完善和调整。好日子是干出来的,贫困并不可怕,只要有信心、有决心,就没有克服不了的困难。”6月 16日,习近平总书记同贵州省遵义县枫香镇花茂村村民围坐在院子里聊起家常。

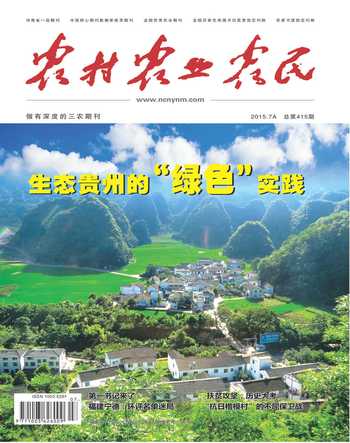

花茂村过去是贫困村,原来的村名叫“荒茅田”。这些年,脱贫致富成效显著,改名为“花茂”,寓花繁叶茂之意。6月 26日,“生态文明,美丽中国——走进贵州”全国农民报采访团追随着习总书记的脚步走进花茂,看这个“四在农家”(富在农家增收入、学在农家长本领、乐在农家爽精神、美在农家展新貌)的美丽乡村的蝶变。蓝天碧水,葱绿山峦,白色的富有文化气息的房屋干净整洁,各色小花显得格外的温馨,一幅诗情画意的田园生活让人记起曾经的乡愁。

精准扶贫与全面小康同步走

2014年以来,花茂村被遵义县列为“四在农家·美丽乡村”升级版创建试点,按照整村推进小康建设引领精准脱贫要求,以“四在农家·美丽乡村”升级版建设为总抓手,统筹精准扶贫与率先小康齐步走。

——党建引领,突出率先垂范,探索“五带头五提升”,精准服务型党组织建设强责任。精准任务和责任,推动党员干部践行忠诚于党、服务人民、加快发展、优良作风、廉洁自律“五带头”,实现党组织思想建设、服务能力、发展水平、党员素质、群众满意度“五提升”,发挥党组织、党员、干部在精准扶贫、率先小康中的“领头雁”和“火炬手”作用。

——规划引领,突出产业致富,探索 “1+5+5+5”工作法,精准“四在农家·美丽乡村”升级版。精准规划、多规合一,精准产业、富字当头,实施净化、美化、文化、产业化、精细化工程,推进环境、管理、文化、产业、便民服务升级,促进规范化、标准化、市场化、信息化、组织化,推动农旅文一体化和一二三产业融合发展,促使新农村示范点变成小康示范点,农业园区变成农业公园,黔北民居变成产业“孵化器”。

——改革引领,突出机制创新,精准率先小康走前列、作示范。精准率先小康,围绕思想抓改革,想到就干,干就干成。围绕机构抓改革,成立苟坝红色文化旅游产业创新区,实行镇区一体化管理,发展全景域旅游助推率先小康。围绕效率抓改革,行政审批从 300多项压缩至 213项,倡导 “钉钉子”“马上办”“认真负责”“敢于担当”“激情创业”五种精神。围绕方法抓改革,对省确定的 25项统计监测指标,实施红、橙、黄、绿“四线管理”,建立定时间、定责任、定人员、定任务、“五定”“一次通报、两次约谈、三次问责”选派村定效果、 、级党组织“第一书记”、村干部绩效考核等工作机制;结合实际研究制定镇、村两级统计监测指标体系,强化城乡居民收入、 ·“四在农家 美丽乡村”创建、联系服务群众“最后一公里”等工作的动态监测;分级开展小康示范创建,上下联动、示范引领、整体推进,力争遵义县 2015年实现率先小康。

产业带动,走上致富路

宽敞高大的大棚里,架子上、地上,挂着、长着各种果蔬……6月 16日,习近平总书记走进枫香蔬菜现代高效农业园区的智能温控展示大棚,拿起展台上的圣女果、辣椒、扁豆等蔬菜和脱水的胡萝卜干察看,他说: “我到你们这里来,就是看中你们带动百姓的作用。”

枫香蔬菜现代高效农业园区规划为“一园两区”。核心示范园占地300亩,主要建设 13000平方米智能温控展示大棚、2500平方米办公用房、200平方米加工用房、6000平方米智能育苗中心、3600平方米生态餐厅、15万平方米设施果蔬标准化种植大棚。

原来这片土地主要种植水稻、玉米、辣椒等传统作物,亩均年产值最多 4000元,现在一个辣椒大棚年均亩产 7.8万斤、番茄大棚年均亩产 9.2万斤、黄瓜大棚年均亩产 11.8万斤,除去设施投入、人工工资、种苗肥料等投入后,比传统农业亩均分别增收 10万元、8.2万元和 6.6万元。同样是 1亩土地,但单位产出效益大大提高。

2014年,花茂村引进九丰、赢实、燎原三家公司发展高效农业,共流转土地 1800余亩。九丰公司投资 2.6亿元建设的枫香蔬菜现代高效农业园区,该项目实现当月考察洽谈、当月签订协议、当月动工建设、当年建成试产,创造了农业园区建设的“枫香速度”。

这是苟坝红色文化旅游产业创新区的一颗明珠,通过农旅文融合、一二三产融合、产业与生态融合、人与自然融合,努力把农业园区建成农旅文一体化示范、现代山地高效农业示范、农业产业化示范、生态农业公园示范,把当地农民变成新型农民、产业工人、园区主人,助推花茂村精准脱贫与率先小康齐步走。

通过新农村升级版的建设,昔日的小乡村变成了旅游景区,还推动了产业结构调整、群众就近就业,使每栋黔北民居变成“民宿”、产业孵化器,使农业园区变成旅游景区、农业公园,使荒山变成花果山、青山绿水变成金山银水,既解决精准扶贫问题,又解决同步小康问题,不让一个老乡在全面小康中掉队。

乡村旅游惹人爱

走进被青山绿水所环绕的花茂村,一边是整齐漂亮粉墙黛瓦的黔北民居式的住宅楼,一边是传统古朴的充满陶艺元素的街区……

花茂村背山临水,恬淡秀美,宛如人间仙境,村落中至今仍保留着明末清初的一家陶艺作坊,是一个活生生的历史博物馆,堪称人文景观之一绝。花茂村烧制土陶的历史已有 400多年,1915年,举世闻名的“怒掷酒瓶震国威”事件,让用花茂生产的土陶罐盛装的茅台酒一举夺得巴拿马博览会金奖。

引领记者穿行在村中巷弄,土陶艺人母先才对土陶工艺都能如数家珍。“家乡这么好,我始终忘不了”,母先才说的“乡愁”是土陶工艺,目前已申报非物质文化遗产保护名录,花茂村也红火起来。母先才在开办土陶厂的同时,还开设了乡村旅馆,因为他相信,“美丽乡村建设能给花茂村带来不一样的机遇”。他告诉记者,“现在,每天都有外地的旅客来参观游览。”

“住在外面总没有住在家乡好,在外面苦点累点,攒了钱在家里建新房,日子就舒坦了。”在贵阳经营药材 10余年的村民王文渊见去年夏天村里突然来了上万个游客,于是投资对祖屋进行了改造,建了乡村旅馆准备今年春夏开张接待游客。“现在村子里建设得那么好,我可以一边在贵阳做生意,一边在老家开乡村旅馆,在外面再打拼几年就可以回来养老咯!”他欣慰地聊着。

花茂村积极推动农旅文一体化和一二三产业融合发展,促使新农村示范点变成小康示范点,农业园区变成农业公园,黔北民居变成产业“孵化器”。截至目前,花茂村培育蔬菜、乡村旅游等特色产业 4个,创办乡村旅馆 42家、农家乐 10家。2015年 1~5月,接待游客 15万人次,旅游综合收入 560万元。

“遵义县要进一步提升乡村旅游接待功能,吸引更多人来村里休闲度假旅游 ,带领更多村民过上小康生活” ,遵义县委常委、宣传部部长张雪梅说。

历史悠久的古村落是宝贵的文化遗产。据了解,遵义县在新农村建设中,十分重视古村古迹的保护,先后把花茂村、台湾村、梳池村等十几个风貌完好的古村落列入保护对象,让人们重拾乡愁。

眼下,遵义县山村掀起一股休闲养生旅游的热潮,花茂村以优良的生态环境加入了旅游特色村的队伍,已成为遵义市乡村旅游发展的排头兵。

【三农观察】

乡愁究竟是什么?这个词需要时间的界定。在花茂,我们看到一种阳光的温馨的田园诗情画意,这里房子依山而建,错落有致,是因为特殊的地理环境,那么房子的品位却是值得我们中原人好好学习的。似是很随意,但是每栋房子就是一幅画,看着赏心悦目,不似我们的方方正正的火柴盒,给人一种压抑、简单、粗糙之感。更不似我们非要的整齐划一的社区。在这里,你看不到一种气势,却看到一种田园的温暖。