黑白之间 笔墨之法

汪子

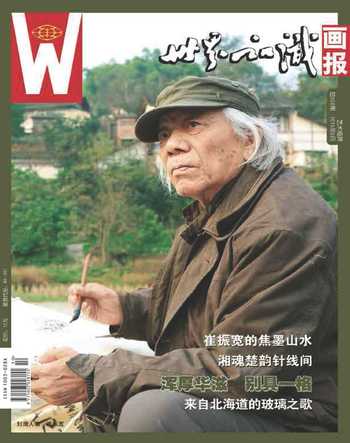

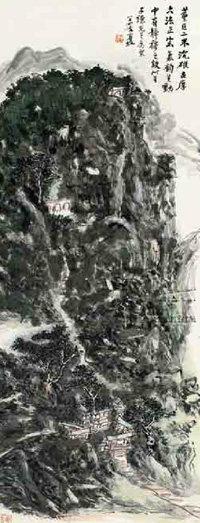

Huang Binhong is a special painter with lots of controversy in the history of China. He was revered as a genius by his supporters while those who dont like him regarded him as an amateur. After he created the heibinhong painting technique at the age of 60, his artworks have formed his own style differing from the traditional Chinese paintings and played an essential role in the development of modern paintings.

不喜欢他的人,说他只不过是个业余画家;喜欢他的人,说他是百年难得一遇的笔墨奇才。从生前到身后,能“读懂”黄宾虹的人始终是少数。

由“白”入“黑”

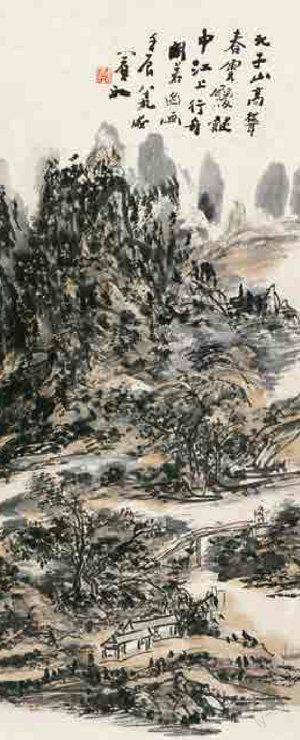

读黄宾虹的画,首先要了解他的“黑”“白”分期。黄宾虹自幼习画,按照中国传统学习水墨画的方式,从临摹、拟古入手。习画早期,他就开始临习家藏或族中亲戚收藏的古迹,主要的临写对象有沈周、查士标、董其昌等,稍长临王蒙、石涛、龚贤等。这些文人画家的清旷笔墨对他影响深远,因此,早期的黄宾虹也是顶着“文人画家”的头衔,画得一手上佳的文人画。世人将他这种文人式的、笔墨清雅淡远的作品称作“白宾虹”。

“白宾虹”是个文人,他的笔墨是中规中矩的,以雅正为归。这是他的“童子功”,也是他训练自己的好手段。他选择沉住气,沉潜于传统,遍临诸家,并在研习过程中有意规避清“四王”刻露而僵弱的弊端,而取明人如吴门、新安、金陵诸画派的笔墨立场。在“白宾虹”的画里,他强调线条,但更注意用笔的松秀灵动,并且着意与临习对象保持距离,避开某些过于强烈的或过于个人化的风格特征。这种淡化“风格”、不刻意于“个性”追求,也不急于自创面目的早期山水画,正是因为具有“淡宕松秀”的审美特征而被称为“白宾虹”。这或许也正体现了黄宾虹艺术生涯的“谋略”,看似平庸,却为日后奋身一搏保证了方向路子的纯正,也练就了灵活多变的身手,更留出了腾挪的空间。

如果从开创的角度来讲,黄宾虹也是一位大器晚成的艺术家。经历了50余年“白宾虹”样式的训练,黄宾虹早已熟稔甚至厌倦了一味的仿古,像所有集大成的艺术家一样,他需要开创属于自己的风格。于是,60岁以后,“黑宾虹”诞生了。

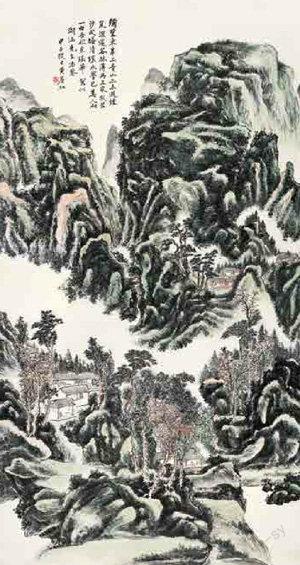

黄宾虹60岁以后,曾两次自上海至安徽贵池,游览乌渡湖、秋浦、齐山。江上风景甚佳,让他起了定居之念。贵池之游在黄宾虹画风上的影响,便是从新安画派的疏淡清逸,转开学习吴镇的黑密厚重的积墨风格。以此为转机,黄宾虹开始由“白宾虹”逐渐向“黑宾虹”过渡。一改“白宾虹”的清旷淡远,晚年的黄氏山水形成了黑、密、厚、重的艺术风格,真是名不虚传的“黑宾虹”。

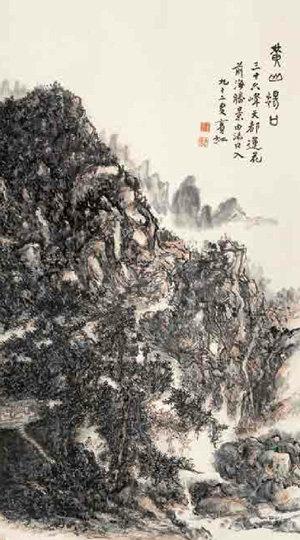

“黑宾虹”最重要的特征是来自自然生命的信息逐渐取代了人们所熟谙的明清以来的旧有模式。在技法上,他开始自主、自信地选择范宽、李唐等质实、刚性的用笔,用宋人层层积染的方法,着力构筑浑穆深邃、滋润淋漓的风格基调。而这其中,尤其是后期,有两个古人,应该是黄宾虹非常留意的取法对象,一个是被称为“放逸”的元代的方从义,其绵韧且具运动感和书法意味的线条,最合表现自然生命的律动;再一个是明末程遂,其笔法顿挫逆行,墨色枯简中见华滋厚润,最能表现自然生命的强健和苍茫旷远。正是这些独到的取法和实践功夫,让黄宾虹晚年的画继续前行、继续升华,尤其90岁前后的“衰年变法”,更不是一个“黑”字可以概括的。

浑厚华滋

说起黄宾虹的山水画,最常用的词便是“浑厚华滋”,中国语言博大精深,以此四字概括其后期水墨特征,真是再恰当不过。

自60岁走入“黑宾虹”时期之后,黄宾虹的作品开始呈现出真正的大家气象。他认定宋、元经典中强健、丰润、“浑厚华滋”的笔墨语言体现了中华民族精神中最宝贵的审美理想,并身体力行。

作为黄宾虹在艺术和人生上最好的知己,傅雷在《观画答客问》一文中提到,黄宾虹对中国画的笔墨有其独到的见解:“(客:然则纵横散乱,一若乱柴乱麻者,即子之所谓笔墨乎?)曰:乱柴乱麻,固画家术语,子以为贬词,实乃中肯之言。夫凡笔墨畦径,至深且奥,非愚浅学所能知,约言之,书源,法亦相通。先言用笔,笔力之刚柔,用腕之灵活,体态之变化,格局之安排,神采之讲求,衡诸书画,莫不符合。故古人善画者多善书。若以纵横散乱为异,则岂不闻赵文敏‘石如飞白,木如籀之说乎?又不闻董思翁作画以奇字草隶之法,树如屈铁,山如画沙之论乎?遒劲处,力透纸背,刻入缣素;柔媚处,一波三折,婀娜多姿;纵逸处,龙腾虎卧,风趋电疾。唯其用笔脱去甜俗,重在骨气,故骤视不悦人目。”

浑厚华滋,主要体现在笔墨上。黄宾虹于墨极为讲究,他强调古人用宿墨者莫如倪云林,以其胸次高旷,手腕简洁,其用宿墨重厚处,正如青绿相同。水墨之中,含带有粗滓,不见污浊,益显清华。后惟僧渐江能得其妙。并将各种墨法灵活交替使用,注重破墨、焦墨、积墨诸法,重重密密,浑沦中显分明,黑而发亮,秀润华滋,真乃神来之笔。

在其丰富精深的笔墨语言系统里,焦墨是其一宗。其用笔的焦墨法,尤见厚而润,行笔执拗,沉着而急速,所遗笔痕,刚与柔、枯与润、质实与虚灵之间,画面气氛郁勃而响亮。将勾勒山水的笔线,抽象为更纯粹的点线,即具韵律感,又呈“实中求虚,虚中求气”的境界,而正是诸如此类的抽象方式和韵律感,使他的作品与古典传统迥然不同,具有近代画史的特征和意义。至今仍有不少人感叹,黄宾虹的艺术早已超出他所在的时代,甚至在今天仍未落后。

五笔七墨

所谓“五笔七墨”,是黄宾虹晚年自己总结出的笔墨经验,“五笔”即“平、留、圆、重、变”,“七墨”即“浓墨、淡墨、破墨、积墨、泼墨、焦墨、宿墨”,这一概括性的理论可谓将笔墨问题的阐述发展到极致。

“一曰平,如锥画沙;二曰圆,如折钗股;三曰留,如屋漏痕;四曰重,如高山坠石;五曰变,参差离合,大小斜飞,肥瘦短长,俯仰断续,齐而不齐,是为内美。”黄宾虹对第五种笔法“变”解释最多,主要暗含两方面的意思:一个是自然界众多的形象是万变的,相互回顾的,所以在处理物象上要有“变”,不能被桎梏;二是艺术的道是不变的,虽然表面上看是千变万化的,但是那个中心的原则是不变的。

黄宾虹的《致顾飞书》中提到:“画笔宜于平、留、圆、重、变五字用功。能平而后能圆,能重而后能留;能平、留、圆、重,而后能变。而况平中遇侧,其平不板;留以为行,其留不滞;圆而生润,其圆不滑;重而有则,其重尤贵。变,固不特用笔宜然,而用笔先不可不变也。不变,即泥于平、于留、于圆、于重,而无足尚己。”

这段话很明确地表达了“五笔”之间的内在关系,它们并不是平行的,而是递进的,最后一个 “变”字,也将整个“五笔”的理论推向了一个更广阔的天空,它使得前面的四种笔法都充满了活力,因着“变”是“用笔要变,不拘于法”的。

黄宾虹在给女弟子朱砚英的信中曾说:“一曰浓墨法。钻石燃松,唐人用之;二曰淡墨法。李成寒林,始于五代;三曰破墨法。以浓破淡,以淡破浓,宋诗元画习见题咏;四曰积墨法。董源、巨然、元梅沙弥特工其术;五曰破墨法。唐人王洽,北宋范宽、郭熙、荆、关、董、巨,南宋刘、李、马、夏,元季四家各尽其妙,用于远山沙滩为多;六曰焦墨法。宋元名家用破笔点;七曰宿墨法。倪迂渴笔,墨含渣滓,精洁不污,厚若丹青,惟僧渐江为得其趣。不善学者枯硬污浊,形其丑恶。”具体而概括地阐释了“七墨”的精髓。

这“五笔七墨”是黄宾虹一生体悟笔墨艺术的总结,也是后来者读懂其笔墨艺术的通衢。这些理论在传统画论中都能寻找到渊源,但经过黄宾虹的整理总结,便形成了一套新的、更精准的笔墨精神。