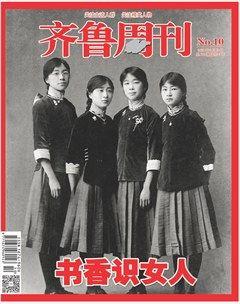

波伏娃到龙应台:新教育让女性脱离第二性

江寒秋 海欣

《第二性》与波伏娃们的中国

阅读

1949 年,西蒙娜·德·波伏娃的《第

二性》在法国出版时,在社会上引起两

种极端的反应。“女人不是生下来就是

女人,而是后来才变成女人。”波伏娃在

书中提出这个著名的观点,震动了很多

人,也包括教皇。梵蒂冈把它列为禁

书,而女性主义者则奉为“女性主义的

奠基石”。

波伏娃1908 年出生于巴黎一个比

较守旧的富裕天主教家庭,5 岁起开始

接受良好的传统教育。她酷爱读书,头

脑清晰,具有旺盛的生命力和强烈的好

奇心。

有人说,她生活和创作的核心建立

在反叛上,她自己的表述是“写作是我

存在的证明”。19 岁时,波伏娃就发表

了一项个人“独立宣言”,宣称“我绝不

让我的生命屈从于他人的意志”。

就在波伏娃百年冥诞的同时,法国

总统萨科奇曾拒绝了一份新年授勋名

单。总统先生认为,到了20 世纪,以波

伏娃为首的“自由女性”倡导反叛并确

立了新女性的典范。授予年度杰出人

士荣誉勋章的名单上,女性的“份额”怎

么能连1/3 都不到呢?

1955 年,波伏娃与萨特应邀访问中

国45 天。她随后出版了对中国观感的

专著《长征》,并在当时产生了很大反

响。这本书以充足的事实纠正了西方

人对中国的看法。“饱食终日的西方人

任何时候也不会想要去体验他人的生

活。我那时也受他们的影响而麻木。

中国有3/4 的人无衣可穿?这样蓄意误

解的极端例子敦促着我去看一看中

国。”

上世纪80 年代,《第二性》传到中

国,波伏娃作为“女权教母”被广泛接

受。“许多西方学者曾羡慕中国女性,认

为她们经过革命的洗礼获得了与男性

相对平等的地位,但情况并非如此。”

2011 年10 月,波伏娃的经典代表

作《第二性》全译本正式由上海译文出

版社出版。在“《第二性》分享沙龙”活

动中,女作家任晓雯表示,波伏娃的很

多思想到现在都很受用。如今中国的

职业女性同样面临着职场性别歧视、性

骚扰、家庭分工困惑、成为“剩女”等各

种问题。

作家纪尧姆在Facebook 上感慨

道,“曾经是波伏娃,而现在是纳比勒·

贝纳蒂亚(真人秀女星)。从女权主义

的斗争到现在的女性外表化,这便是

50 年来的衰退!”

龙应台的公民精神:

“读书是希望你将来会拥有

选择的权利”

龙应台曾这样告诉儿子安德烈:

“孩子,我要求你读书用功,不是因为我

要你跟别人比成绩,而是因为,我希望

你将来会拥有选择的权利,选择有意

义、有时间的工作,而不是被迫谋生。”

读书改变了龙应台的生活路径,她

是一个“外省人”,在台湾苗栗苑里长

大,虽然家境贫困,龙应台却一直把“士

不可以不弘毅,任重而道远”挂在嘴

上。1974 年赴美国求学,龙应台获堪

萨斯州立大学英美文学博士,学成归台

后,她拿起手中的笔,掀起了一场文化

大风暴。

出国留学的丰富阅历,客居的边缘

人状态让她对“民族”、“家国”、“性别”

的感受特别强烈,她犀利的批判常常让

人误以为这是个鲁迅般的男人。一场

龙卷风席卷两岸。

这场席卷两岸的“龙卷风”,最初是

由杂文集《野火集》开始的。35 年前的

冬天,《野火集》在台湾出版,21 天内再

版24 次,每五个台湾人就拥有一本。

当时的台湾,累积了很多批判的声音。

龙应台在威权的禁忌与被容许的底线

之间,找到了微妙的平衡,行走其间,赢

得掌声。

家国情怀让龙应台的阅读体系充

满了男性气质,在这个浮躁的阅读时

代,她鼓励青年人阅读文史哲,重新从

原典中发现生活的本质。

她说,“文学让你看见水里白杨树

的倒影,哲学使你在思想的迷宫里认识

星座,从而有了走出迷宫的可能;那么

历史就是让你知道,沙漠玫瑰有它特定

的起点,没有一个现象是孤立存在的。”

她提醒年轻人注意人文知识与人

文素养的差别:“纳粹头子很多会弹钢

琴、有哲学博士学位。这些政治人物难

道不是很有人文素养吗?我认为,他们

所拥有的是人文知识,不是人文素养。

脱离了对‘人的关怀,你只能有人文知

道,不能有人文素养。”

在从政之后,龙应台也把读书当做

塑造公民人文素养的重要支柱。2012

年春,龙应台受马英九之邀,出任新设

立的台湾文化主管部门负责人,上任伊

始,她办了多场“国是论坛”,第一场,就

是从独立书店的生存研究起,主题就

是:“街角的书店哪里去了?”

她说,文化公民意识的觉醒,不单

单只是买书,也牵涉到去什么地方买

书,让怎样的书店可以继续存活下去。

为此,龙应台特地指示相关部门,出台

对独立书店的扶持计划,让这道独特的

美丽风景得以延续。他们推出了“第一

桶金”的辅导措施,鼓励年轻人回家乡

开一间自己的书店:“让乡下长大的孩

子,也有一个濡染文化的机会。”