京珠北高速某隧道岩溶地下水运动规律研究

雷 银 刘 莎 魏 威 董 骏

(中国地质大学工程学院,湖北 武汉 430074)

京珠北高速某隧道岩溶地下水运动规律研究

雷 银 刘 莎 魏 威 董 骏

(中国地质大学工程学院,湖北 武汉 430074)

以京珠北高速媲双坳隧道为例,在隧道区水文地质专门性测绘、物探的基础上,构建了隧道水文地质模型,利用化学示踪联通试验确定了地下水具体的流通路径,揭示了隧道岩溶地下水运动规律,并提出了有针对性的工程防治方案,为类似隧道岩溶水害的治理提供科学依据。

隧道,岩溶渗漏,示踪试验,地下水运动规律

媲双坳隧道是京港澳高速公路粤境北段(京珠北高速)的一座上下行左右分线的双洞单线行车隧道,媲双坳隧道的多处涌水涌泥、隧道渗漏、衬砌脱落现象已经严重影响了隧道的运营安全与环境。弄清隧道渗漏原因及其地下水补给、径流、排泄水文地质条件,为该隧道渗漏水进行防治设计与施工提供科学依据显得更为迫切。

1 地质背景

媲双坳隧道区主要为数座山丘所夹的溶蚀盆地,地形呈侵蚀—溶蚀丘状浑圆起伏盆地或缓坡。与媲双坳隧道密切相关的地层主要是泥盆系中统东岗岭组(D2d)上部的页岩夹砂岩,下部的灰岩,以及第四系坡残积土。东岗岭组(D2d)灰岩在断层作用下岩溶极度发育,是强透水层。残坡积亚粘土为相对隔水层,基岩强风化泥灰岩呈半岩半土状,透水,含水性差,弱风化灰岩裂隙溶隙较发育,为裂隙,岩溶含水层,场区地下水主要接受地表径流及大气降水补给。

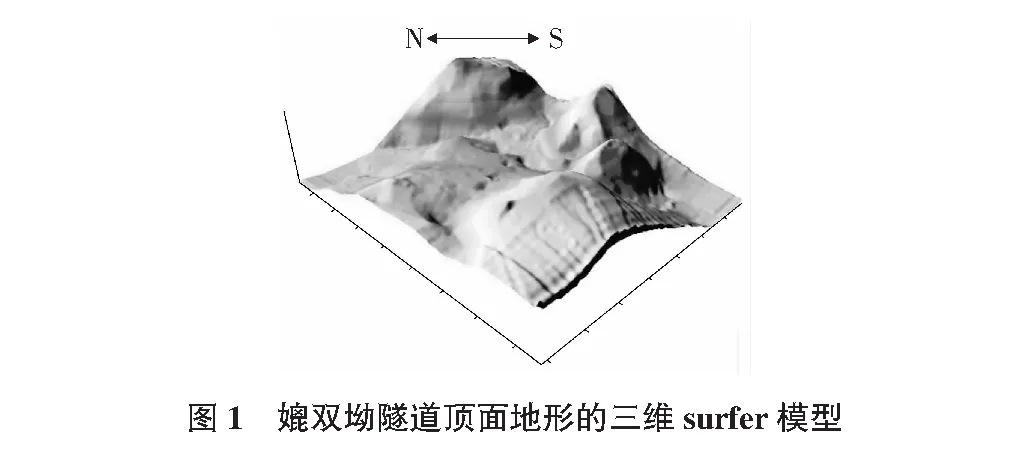

图1为隧道顶面地形的三维surfer模型图,由图可知,媲双坳

隧道周围环绕四座山丘,左端部为媲双坳隧道出口,右端部为媲双坳隧道入口。山脊线为分水岭,将周围山丘一侧山坡上汇水汇集到隧道顶部的灰岩区,二氧化碳含量较高的地表水侵蚀灰岩区形成溶蚀平原,同时在地底下形成比较大型的溶蚀通道。由于隧道先期治理时,在塌陷周围修筑了环塌陷的导水沟,因此山坡上的流水一部分顺着导水沟向下流入排水渠中,汇入北部长溪河中,最终流入南水水库。

2 示踪试验

示踪试验是一种较为直接的研究地下水流动的技术,利用化学示踪物质在上游点的投放,并在下游利用仪器进行监测,来证实是否有水力联系[2]。

主要根据示踪剂首次到达接收点的时间,持续时间以及峰值强度分布类型来判断岩溶裂隙的分布和大小。

试验方案。

示踪剂的选择应遵循安全无毒、化学性质稳定、灵敏度高易被检测到等原则[4],本次连通试验采用的示踪剂为罗丹明WT、荧光素Na和荧光增白剂,监测仪器为GGUN-FL Fluorometer。

由于试验受降雨条件和项目要求的影响,媲双坳隧道的示踪试验分为两次三组进行,第一次在2013年5月21日~26日,进行了一组试验,第二次在2013年8月20日~25日,进行两组试验。两次过程雨量均为中雨到大雨。

试验各接收点检测到的不同示踪剂浓度、到达时间、过程及分布特征如图2所示。

1)示踪响应结果。

从图上和历时浓度曲线可以看出TF01投放的荧光素钠、TF02投放的罗丹明均在JS03点有反应,而在南端口JS05无响应(在背景值附近)。TF03投放的荧光增白剂在南段JS05有反应,在北段JS03处无反应(在背景值附近)。

2)可能的流动来源。

以LK63+000~RK63+000一线以北的地下水,根据示踪结果,在北端流出,以南、以西的地下水则在南端口流出。

3)降雨的可能渗入形式。

TF01和TF02的示踪剂在JS03出现的浓度曲线极为相似,基本反映其相似的降雨渗入过程,同时TF01罗丹明的一次高峰表明TF01点属于直接灌入式的快速通道点,而TF02则体现了多次流出的具有一定缓冲和蓄积能力的特点,推测为该点第四系覆盖层较厚导致的多峰性。TF03点的示踪剂在JS05点同样体现为单峰性曲线,同样属于直接灌入式的快速通道点,这也意味着TF03点南侧的一系列东西向的塌陷点的水流有很大的可能性也进入隧道南段然后排出。

综上,可以认为:1)在TF05-TF07一线以西,地下水基本上直接通过各种方式向西或西南方向进入长溪河,不会进入隧道。2)TF01-TF04一带的地下水是主要的进入隧道的涌水来源。3)防治的重点应是堵塞或防止雨水地表水直接进入以落水洞或岩溶漏斗为主要形式的垂直通道。

3 结论

3.1 隧道区地下水运动规律

由于媲双坳隧道在降雨时才出现明显的渗漏水病害,因此影响隧道正常运营的主要因素是降雨时大量地表水涌入隧道,同时有小部分地下水随着地下岩溶通道进入隧道内部,导致隧道部分排水沟常年有流水。因此应将隧道区地表水作为主要研究对象。

1)投放点TF01,TF02,TF03,TF04中示踪剂均在隧道内接收到,即靠近隧道正上方的塌陷中地表水汇入隧道内,因此隧道正上方的无积水塌陷群(T01,T02,T03,T09,TP12-10,TP12-15等)是地表水进入隧道的主要通道。结合物探解释,分析出隧道上方的确存在明显的南北向地下岩溶通道,同时隧道上方存在一些大型溶蚀空洞,导致隧道上方南北线的塌陷群均与隧道内部存在水力联系。

2)投放点TF05,TF06,TF07,TF08,TF09中示踪剂没有在隧道内接收到,反而在隧道区1.5 km以外长溪河上游鸿铭水电站旁接收到了相应的指示剂。表明隧道正上方西侧塌陷群(T04,T05,T06,T07,T08,TP12-13,TP12-24等)塌陷内地表水没有进入隧道内反而顺着西南倾向的岩层流入西南方的长溪河上游中,塌陷群与隧道内无水力联系。

3)根据上述可以推断,媲双坳隧道区内存在潜在地下水分水岭。分水岭西南侧塌陷地下水径直流入西南长溪河中;分水岭东北侧隧道顶部塌陷地下水通过地下溶蚀通道流入隧道内,引发隧道内渗漏水灾害。

3.2 隧道病害区防治措施方法与原则

由于隧道内渗漏水主要由于降雨地表水的补给,最有效简便的方法是对探明的对隧道渗漏有补给作用的塌陷进行封堵。因此对隧道采用封堵为主,疏导排泄为辅的方式进行处理,封堵采用对塌陷进行充填加注浆加固的防治措施。

3.3 建议

1)通过物探探查和联通实验验证,采用充填、夯实、注浆加固的方式封堵隧道区地表对隧道进行涌水补给的塌陷群,即地下分水岭东北侧的塌陷。

2)在部分大型已治理塌陷周围围建疏导排水渠,防止塌陷外地表水透过注浆层,掏空塌陷内部砂土,从而导致注浆层失稳二次垮塌。

3)对隧道侧壁进行空腔检验与加固,检查隧道渗水是否掏空隧道侧壁外侧壁砂土。

[1] 王喜迁,孙国明,张 皓,等.高密度电法在岩溶探测中的应用[J].煤田地质与勘探,2011,39(5):73-75.

[2] 朱学愚,钱孝星.地下水水文学[M].北京:中国环境科学出版社,2005:55-102.

[3] 虎维岳,郑 刚,闫兰英.应用化学示踪技术探查深部岩溶发育特征研究[J].中国岩溶,2010,29(2):205-210.

[4] 刘兴云,曾昭建.地下水多元示踪试验在岩溶地区的应用[J].岩土工程技术,2006,20(2):67-70.

The karst-groundwater movement rule research in a tunnel of Beijing-Zhuhai highway

Lei Yin Liu Sha Wei Wei Dong Jun

(EngineeringCollege,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China)

The paper revealed the karst-groundwater movement rule of Pishuang’ao tunnel of Beijing-Zhuhai highway. The method is according to hydrogeology specialized surveying and mapping, geophysical prospecting to build the tunnel hydrogeological model, then doing chemical tracing test to determine the specific groundwater flow paths. Targeted prevention and treatment measures are followed. The conclusion provides a scientific basis for the management of the similar tunnel karst water disasters.

tunnel, karst leakage, chemical tracing test, groundwater movement rule

2015-01-26

雷 银(1991- ),女,在读硕士

1009-6825(2015)10-0157-02

P642.25

A

——太极洞