云南,活着的人类吃茶记忆

阳光里的鸟

虽然还不老,但请让我假装老一回,倚老卖老说点吃茶的事儿吧。和第一次吃到别的新东西一样,三十多年前,第一次吃到茶同样不易,所以至今记忆犹新,浮生如茶,恍如初见。记忆中,第一次吃茶,吃的是烤茶。那是1979年年关前数日,父亲照例从我所不知道的远方归来,恍如从天而降,带着远方的尘埃和清新的阳光一下子突然闪现,挤满了老木所制的整道门扉。之后,一家人的欢乐就在各种小小的仪式中开始了,其中的一个新奇仪式便是吃茶。下午饭后,一家人挤在借住的简陋房子里(我家的老宅三年前毁于一场火灾),坐着草墩,围着火塘,看父亲笑眯眯地从一只刚从远方带回的布袋里煞有介事地撮出一小把青黑色的东西,放几片在我和妹妹的手心,说这就是茶。然后,父亲把茶装进一只黑陶罐,用一把老火钳夹着,在火堆上抖来抖去。一股奇异的香气开始在空气中弥漫,直到弥漫的香气中开始透出一股微微的焦糊味,父亲才停止抖动,把陶罐夹离火堆,放在地上,冲进一股滚烫的开水。罐中嗞嗞作响,一股更加奇异的香味从翻滚跳跃的水和气泡中冲出来。父亲还不罢休,又把那只黑陶罐夹到火堆上,煮了一会儿,才取下来,搁在地上,再让母亲摆开四只土碗,小心翼翼给每只碗里倒上茶汤。父亲端起一碗,嗅了嗅,鼓着腮帮吹了几吹,说可以吃了,小心烫,递到我的手里。

正要喝,父亲又叮嘱,小心,苦啊。父亲这么一说,反而激起我的犟脾气,不就是苦吗?仰起脖子,咕噜噜,一口气喝了几大口。幼时多病,各种苦药,早已吃了不少,苦,我是不怕的。喝下去,装大人,好大一会儿,闷声不出气。父亲问,怎么样?我才开始撒娇,摇头晃脑,龇牙咧嘴,说,苦,真苦啊!父亲笑说,苦就对了,茶就是苦,等一会,苦了就是甜。傻傻等了一会,可那苦了后的甜,还是没出现。父亲笑说,不急,你嘴巴还嫩,受不了苦,以后就明白了,茶苦后就有甜,人活着也是这样,苦了后才有甜,没有苦就没有甜。那时,觉得父亲的话太难懂。可父亲所说的人生在世,苦了后的甜,很快就来了。第二年,也就是1980年,我们家就盖了新房子,那是我们那个村庄自1950年后盖的第一座新房子,之后,借改革开放和父亲母亲的勤劳能干,生活越来越好,一年一个样。而我也开始上小学,并且不用再像父亲那辈人当年一样,饿着肚子去上学了。

如今想来,1979年年关吃的那罐烤茶以及父亲的话,无论对我们一家,还是对那个时代,都是一种富于预示性的记忆,它不仅连接着我们一家人对幸福的期冀和梦想,也暗合了时代跳动的脉搏——饱经忧患和折腾的中国,真是苦尽甘来,国运迎来转机,终于开始走上正轨,爆发无限生机,能让无数的中国普通人在其中放飞梦想。

而在云南,吃茶的记忆不只活在我一个人心中,还活在无数人心中。并且,这种活着的吃茶记忆,它们在时空里的伸展,远远超出了所谓“时代”这个词所能囊括的边界。

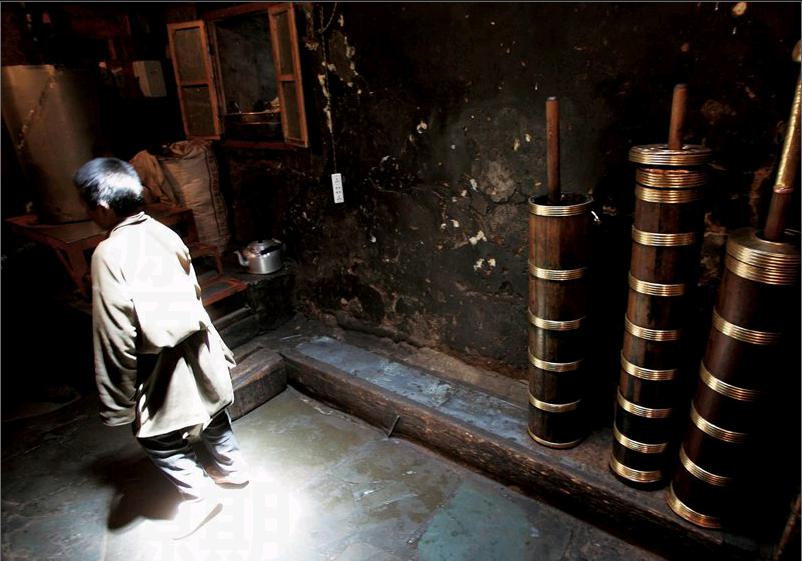

云南吃茶,仅只从吃的方式来说,有多少种记忆?烤茶、油茶、酥油茶、三道茶、煮茶、酸茶、腌茶、盐茶、凉拌茶、油炸茶、雷响茶、茶席、茶点、奶茶、泡茶……粗略一算,也有数十种。在云南,吃茶,不只是一个简单含义——那种所谓饮茶的通俗说法,而是真的在吃茶,也就是吃茶的原始含义——把茶不仅作为一种饮品,更是作为一种食物吃下去的生活行为。

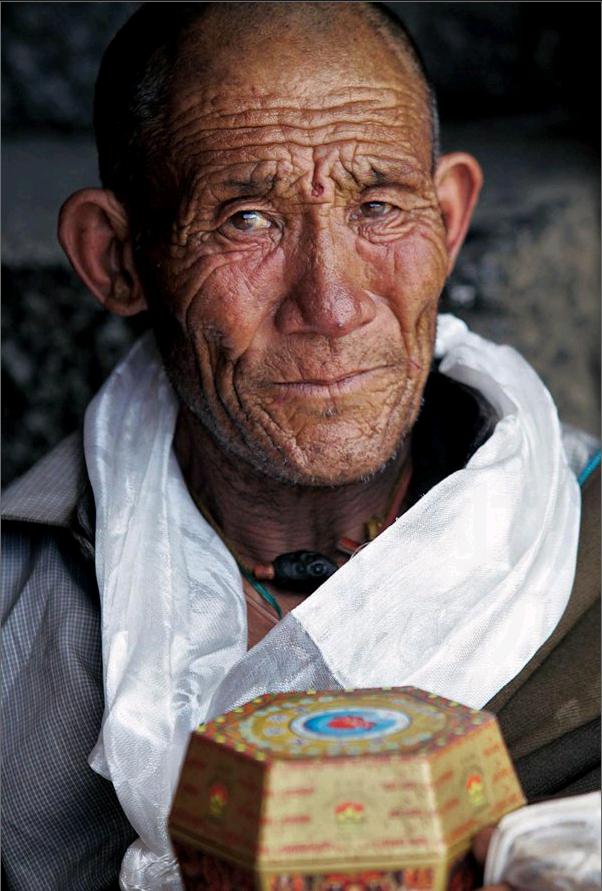

这几十种吃茶的方式,构成了云南无比丰富的茶俗大观。云南生活着几十个少数民族,加上高山垂直气候,十里不同天,各地民族不同,气候不同,文化传统不同,吃茶习俗也因地、因人、因文化而生,各有差异,构成了蔚为大观的茶俗图谱,在一个省的区域内,集中了世界上最为丰富集中的茶俗图谱和吃茶记忆,堪称高原上的人类茶俗博物馆。并且,更加值得注意的是,这些吃茶习俗,吃茶记忆,大多还在活着,并没有被完全收入博物馆和故纸堆,成为远离人类生活现场,正在逐渐风干的干瘪记忆。

而这些记忆,当我们仔细梳理中国和世界茶饮记忆的时候,是显得那么弥足珍贵!

中国吃茶记忆,确切文献记载始于唐朝,就是“杂椒姜桂盐而饮之”的煮茶。这种记载,见于樊绰《蛮书》,也见于陆羽《茶经》。这是中国最早的饮茶习俗。但有鉴于云南作为世界茶源之地以及云南少数民族先民最早种茶、吃茶的历史,不难推断,唐代内地的煮茶习俗,是从云南通过巴蜀地区传过去的。宋代,中国茶俗主流“进化”为点茶,就是把茶文火烘烤,研末,冲水煮沸喝。明清时期,中国茶俗主流变为泡茶,即沸水冲泡干茶叶喝。十七、十八世纪,中国茶传到欧洲,被英国人加上牛奶和糖,变为风靡西方世界的主流茶俗——下午茶。中国茶俗、世界茶俗历经时代变迁,至今早已五花八门,丰富多彩,令人目不暇接,但若追根溯源,就会发现,人类吃茶习俗,吃茶记忆,则发端于云南。

世界吃茶记忆不仅发端于云南,还保存于云南。云南茶俗中,甚至至今还在保存着许多早于唐朝煮茶之前的记忆。看看酸茶、腌茶、凉拌茶这些令人匪夷所思的吃茶方式,它们甚至比“杂椒姜桂盐而饮之”还要古老。记得小时感冒,有了茶之后,茶就成了“旧社会”过来的老人们教给母亲的一剂感冒药。具体方法就是把一把茶和一大坨盐,放进黑陶罐里,在火上烤,烤得茶焦糊,盐通红,冲上开水煮了喝。那种滋味,实在不敢恭维,可它能通气发汗,是治冷感的灵丹妙药!云南茶多,煮盐的历史也原早于唐朝,而把茶、火、盐三种奇妙的物质结合在一起当药吃下去治感冒的法儿,云南人应该早在唐朝煮茶前就发明了。

最后,说一点有关人类学的事儿。二十世纪最伟大的人类学名著,英国著名人类学家詹姆斯·乔治·弗雷泽爵士(Sir James GeorgeFrazer,1854-1941)的代表作《金枝》中,将世界人类文化的发展归纳为从巫术到宗教,再到科学的三级进化阶段。他的人类文化三级进化论学说饱受赞誉,同时也广受诟病。诟病者认为,这种论调,是粗暴的,因为他赞美了科学,也就是人类文化的现代化阶段,而严重贬低了人类文化的前两个阶段——巫术和宗教。这其实是对詹姆斯·乔治·弗雷泽爵士的误解。实际上,在其著作中,詹姆斯·乔治·弗雷泽爵士无比珍惜人类文化的前两个阶段,尤其是起源阶段——巫术的价值。比如,弗雷泽在对世界各地古代国王的研究中,发现古代世界最早的国王不仅不是臣民的主人,相反却是臣民的奴仆,谁被臣民选为国王,则会顿感大祸临头,因为国王不仅必须完全听命于臣民,还会受到许多苛刻,甚至毫不人道的限制。比如,某些部落规定,一名被当选的国王,活到一定岁数的时候必须把他杀死,另选一个新国王,新国王活到一定的岁数如果还不死,那就还得把他杀死,再选新国王。古代国王的这种处境,其实在中国古代部落中也不鲜见。如传说中尧舜禹禅让时代,国王是很苦逼的,所以巴不得早点卸任,让别人来干,否则,怎么会有被中国古代酸文人们化妆打扮涂脂抹粉弄出来的所谓“禅让”?故此,对于古代国王与臣民的关系,弗雷泽作了这样的总结:“那种认为古代国王都是专制统治,人民只有听命于君主得看法,对于我们这里考察的君主国家是完全不适用的。相反,这些君主都必须听命于自己的臣民,只有在他履行自己的职责、指挥自然进程、为臣民谋福利的情况下,他的生命才是有价值的。一旦他不能忠于职守,人们一向对他的关切、崇敬、臣服便立即停止并且转为仇恨和蔑视。”由此,弗雷泽先生表达了这样的意思:我们不得不承认,蒙昧的古代人的制度设计和政治操作,都是充满理性的,而且他们非常清楚人的有限性,整个制度设计和政治操作都在极力避免人的有限性所可能带给族类的破坏和伤害。看来,对古人作出“蒙昧”的判断恰恰证明了现代人的“蒙昧”。

云南吃茶记忆也是如此。云南吃茶记忆,是属于源头的,也是最原始的,有的记忆还带着许多巫术的气息。比如有的少数民族,把茶当做通灵的妙药,人由生到死,穿越幽暗鬼蜮,通往各自天国的护身符和通关护照。所以,人死了,入殓的时候,什么都可以落下,但给死者嘴里放一把茶叶,是千万不能忘了的。因为若没有那一把茶叶,死者的魂路途中,就凶险四伏,极有可能被魔鬼虏去,永久深陷于四方飘荡的迷途了。

这种对茶的爱和敬畏,令人动容!茶,必须根植于大地。若其根植之地全被人类的推土机吃掉了,茶将无立锥之地,而人的魂也将无立锥之地,将永久陷于痛失大地记忆的迷途之旅。

从这个意义来说,云南带着些许巫术气息的吃茶记忆,又怎么能用落后、原始这些词汇来轻看呢?恰恰相反,全中国,全世界都应该珍惜云南活着的人类吃茶记忆。珍藏这些记忆,让这些记忆活着,人类的灵魂,人类的情感,便又多了一份温暖的栖息之地!