黑土区不同农林复合模式土壤孔隙与贮水特性

夏志光

(辽宁省林业调查规划院,辽宁 沈阳 110122)

农林复合经营是指在同一土地经营单元上,将生态、经济上存在联系的多年生木本植物与栽培的作物或栖息、养殖的动物精心结合在一起,通过空间或时序的安排以多种方式配置的一种土地利用制度(系统)[1]。发展农林复合经营是实现中国农业可持续发展的重要措施之一[2]。然而,我国的农民知识水平总体较低,农民不能够根据自身的需求选择合理的农林复合模式[3],农林复合模式的合理选择主要是解决系统中木本植物和农作物根系对土壤中水分和养分的竞争和互补利用[4,5]。本文对黑土区几种典型农林复合模式土壤孔隙度和贮水性能进行研究,以期为当地农林复合模式的合理选择提供依据。

1 研究区概况

研究区位于黑龙江省海伦市红光农场,属丘陵漫岗区,地处127°11′—127°36′E,47°31′—47°42′N。年平均气温1.1℃,年最高气温36.8℃,最低气温-38.3℃,年降水580mm左右,年平均相对湿度73%,作物生长干燥指数K<0.7。该地区地表土为黑土、草甸土,黑土层厚度30~50cm。

2 研究方法

在研究区内选择同一地形条件下的落叶松-大豆、杨树-大豆等2种复合模式和纯大豆模式(对照)。其中,2种复合模式均为复合7a。

在每种复合模式的间作通道内选择有代表性的地点,挖掘土壤剖面,分2层(0~20cm、20~40cm)采取环刀法测定土壤容重和孔隙度[6]。每种复合模式设3次重复。用公式计算土壤贮水量:

Wc=h×Pc×10

Wac=h×Pac×10;

Wt=h×Pt×10

式中:Wc、Wac、Wt分别为土壤吸持贮水量、土壤滞留贮水量、土壤总贮水量;h为土层深度;Pc、Pac、Pt分别为土壤毛管孔隙度、土壤非毛管孔隙度、土壤总孔隙度。

3 结果与分析

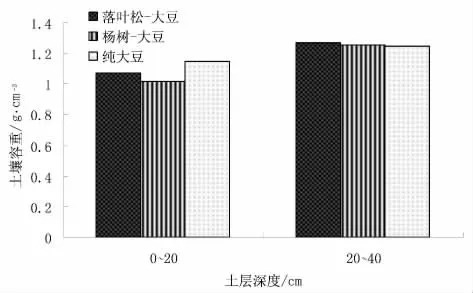

3.1 不同复合模式土壤容重

土壤容重在一定程度上能够反映出土壤的孔隙状况和土壤的贮水能力。一般土壤容重低,说明土壤结构疏松、孔隙较多,从而很大程度上有利于植物的生长。

由图1可以看出,各复合模式和纯大豆模式的土壤容重均随着土壤层次的增加而明显增大,落叶松-大豆模式在1.07~1.34gcm-3,杨树-大豆模式在1.02~1.26gcm-3,纯大豆模式在1.15~1.25gcm-3之间变化。不同层次的土壤容重有明显差别,方差分析结果显示差异极显著(P=0.001)。两种复合模式及与纯大豆模式之间的土壤容重有着不同的差异性,主要表现在0~20cm土层上,而20~40cm土层的差别较小。0~20cm土层的土壤容重值顺序为:杨树-大豆模式(1.02±0.02 gcm-3)<落叶松 - 大豆模式(1.07±0.04g cm-3)<纯大豆模式(1.15±0.18gcm-3)。方差分析结果显示杨树-大豆模式与纯大豆模式差异显著。与纯大豆模式相比,落叶松-大豆模式和杨树-大豆模式土壤容重分别降低了6.96%和11.30%。

图1 不同农林复合模式土壤容重

3.2 不同复合模式的土壤孔隙性

土壤孔隙状况是评价土壤结构特征的重要指标[7]。按直径的大小土壤孔隙可分为毛管孔隙和非毛管孔隙。毛管孔隙中的水分能够被植物吸收利用,毛管孔隙的大小能够反映出土壤保持水分的能力。非毛管孔隙中的水分可在重力作用下排出,孔隙也比较粗大,非毛管孔隙大小能够反映出土壤的通气、透水状况。

图2 不同复合模式的土壤总孔隙度(a)、非毛管孔隙度(b)和毛管孔隙度(c)

由图2可知,落叶松-大豆复合模式、杨树-大豆复合模式和纯大豆模式不同土层深度总孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度都随着土层深度的增加而明显减小。例如,土层深度0~20cm、20~40cm的土壤总孔隙度,落叶松-大豆模式分别为57.16%、49.04%,杨树-大豆模式分别为58.85%、53.31%,纯大豆模式分别为54.88%、50.89%。3种模式的土壤孔隙度有所不同,从0~20cm土层深度孔隙度来看,总孔隙度杨树-大豆模式(58.85%±1.27%)>落叶松-大豆模式(57.16%±1.54%)>纯大豆模式(54.88%±0.51%),非毛管孔隙度杨树-大豆模式(2.28±0.32%)>落叶松-大豆模式(1.96%±0.32%)> 纯 大 豆 模 式 (1.79%±0.19%),毛管孔隙度杨树-大豆模式(56.57%±1.07%)>落叶松-大豆模式(55.20%±1.31%)>纯大豆模式(52.59%±0.48%)。从20~40cm土层深度孔隙度来看,总孔隙度杨树-大豆模式(53.31%±0.45%)> 纯 大 豆 模 式 (50.89%±0.84%)>落叶松-大豆模式(49.04%±0.64%),非毛管孔隙度纯大豆模式(1.22%±0.29%)>落叶松-大豆模式(1.20%±0.13%)>杨树-大豆模式(1.13%±0.11%),毛管孔隙度杨树-大豆模式(52.18%±0.44%)> 纯 大 豆 模 式 (49.67%±0.56%>)落叶松-大豆模式(47.84%±0.63%)。由方差分析结果得知,0~20cm土层杨树-大豆模式与纯大豆模式在总孔隙度、毛管孔隙度上差异显著;20~40cm土层杨树-大豆模式在总孔隙度和毛管孔隙度上均与落叶松-大豆模式和纯大豆模式差异显著。

上述结果表明,与纯大豆模式相比,杨树-大豆模式能够有效地增加土壤孔隙数量,提高土壤保水能力。

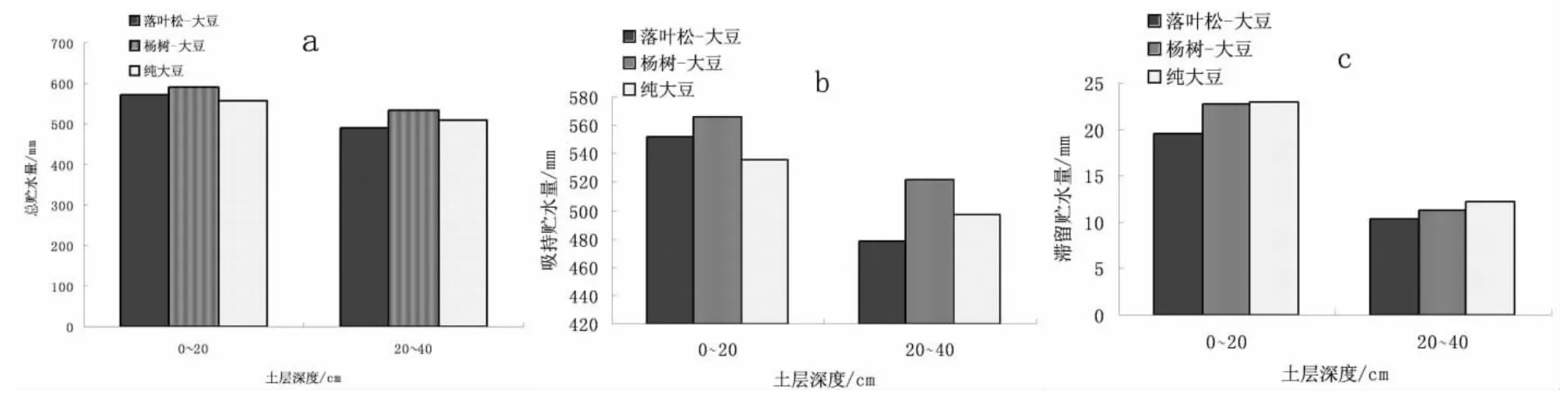

3.3 不同复合模式的土壤贮水量

土壤贮水量的大小反映了土壤贮蓄和调节水分的潜在能力的大小,这对农林复合模式水分调节极其重要。土壤水分的贮存可分为滞留贮存和吸持贮存2种形式(某一土层深度内贮存的水量分别称之为滞留贮水量和吸持贮水量,两者合称为土壤总贮水量)[8,9]。滞留贮存是土壤中自由重力水在非毛管孔隙中的暂时贮存。吸持贮存是水分在毛管空隙中的贮存,其中的水分主要供土壤蒸发,植物根系吸收和叶面蒸腾,因此具有重要的植物生理生态功能。

图3 不同复合模式土壤饱和贮水量(a)、吸持贮水量(b)和滞留贮水量(c)

由图3可知,各模式的土壤贮水量均随着土壤层次的加深而减小。其中,0~20cm土壤总贮水量为杨树-大豆模式(588.46mm)>落叶松-大豆模式(571.58mm)>纯大豆模式(558.76mm),吸持贮水量为杨树-大豆模式(565.65mm)>落叶松-大豆 模 式 (552.02mm)> 纯 大 豆 模 式 (535.89 mm),滞留贮水量为纯大豆模式(22.87mm)>杨树-大豆模式(22.81mm)>落叶松-大豆模式(19.56mm);20~40cm土壤总贮水量为杨树-大豆模式(533.09mm)>纯大豆模式(508.88mm)>落叶松-大豆模式(488.71mm),吸持贮水量为杨树-大豆模式(521.81mm)>纯大豆模式(496.72 mm)>落叶松-大豆模式(478.35mm),滞留贮水量为纯大豆模式(12.16mm)>杨树-大豆模式(11.28mm)>落叶松-大豆模式(10.36mm)。方差分析显示,与纯大豆模式相比,20~40cm土层范围内,杨树-大豆模式在土壤总贮水量和土壤吸持贮水量方面与纯大豆模式差异显著,杨树-大豆模式分别高出纯大豆模式4.76%和5.05%。

上述结果表明,杨树-大豆模式与落叶松-大豆模式相比具有增加土壤贮水性能的作用。这种作用尤其表现在增加土壤总贮水量和吸持贮水量上。

4 结论

4.1 黑土区纯大豆模式实行农林复合后,2种复合模式(杨树-大豆模式、落叶松-大豆模式)上层(0~20cm)土壤水文物理性质得以一定的改善,主要表现在降低土壤容重,增加土壤孔隙度上。

4.2 与落叶松-大豆模式和纯大豆模式相比,杨树-大豆模式能够改善土壤孔隙状况,提高土壤贮水能力。

4.3 2种复合模式和纯大豆模式土壤贮水量的垂直空间变异性较明显,表现为均随着土壤层次的加深而减小,这说明农林复合模式对土壤贮水能力垂直空间异质性的影响还不明显。

[1]刘俊杰,陈瑶.农林复合经营的研究进展[J].内蒙古林业调查设计,2005,28(2):30-35

[2]孟平,张劲松,高峻.中国复合农林业发展机遇与研究展望[J].世界林业研究,2004,17(6):30-34

[3]梁玉斯,蒋菊生,曹建华.农林复合生态系统研究综述[J].安徽农业科学,2007,35(2):567-569

[4]Rao M R,Nair P K R,Ong C K.Biophysical interactions in tropical agroforestry systems[J].Agroforestry Systems,1997,38:3-50

[5]Jose S,GiUespie AR,Pallardy SG.Interspecific interactions in temperate agrofoerstry[J].Agroforestry Systems,2004,61:237-255

[6]陈立新.土壤实验实习教程[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2005:17-50

[7]宫渊波,麻泽龙,陈林武,等.嘉陵江上游低山暴雨区不同水土保持林结构模式水源涵养效益研究[J].水土保持学报,2004,18(3):28-36

[8]张治国,张云龙,刘徐师,等.林业生态工程学[M].北京:中国林业出版社,1999:63-65

[9]于志民,余新晓.水源涵养林效益研究[M].北京:中国林业出版社,1999:45-55