彰武县退化防护林现状及改造分析

李红艳

(彰武县林业局,辽宁 阜新 123200)

彰武县防护林体系建设工程是依据我国生态环境特点和可持续发展战略的要求,按照不同类型的生态环境区划及国土整治规划,遵循因害设防、因地制宜、合理布局、突出重点、分期实施、稳步发展的原则,结合县域经济、社会发展状况及林业生产建设特点进行规划与布局。

1 防护林体系现状

1.1 林种结构

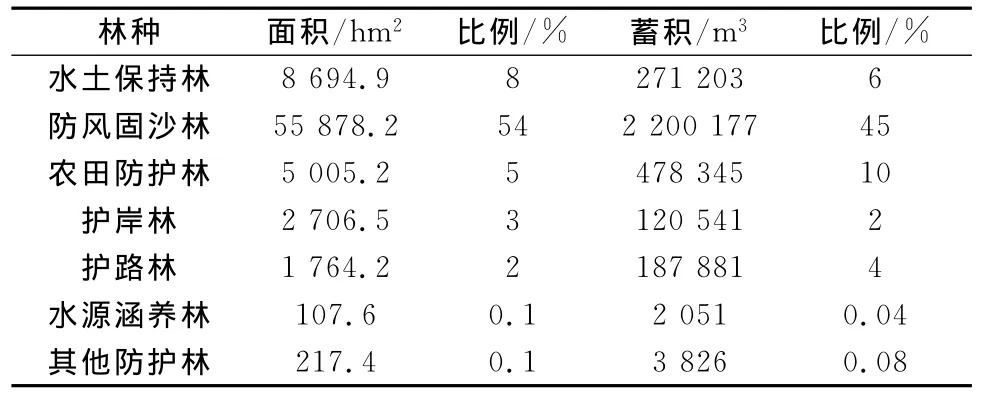

全县防护林面积74 374hm2,蓄积3 264 024 m3,分别占森林面积蓄积的71%和67%,各林种面积蓄积见表1。

表1 防护林各林种面积、蓄积

1.2 树种结构

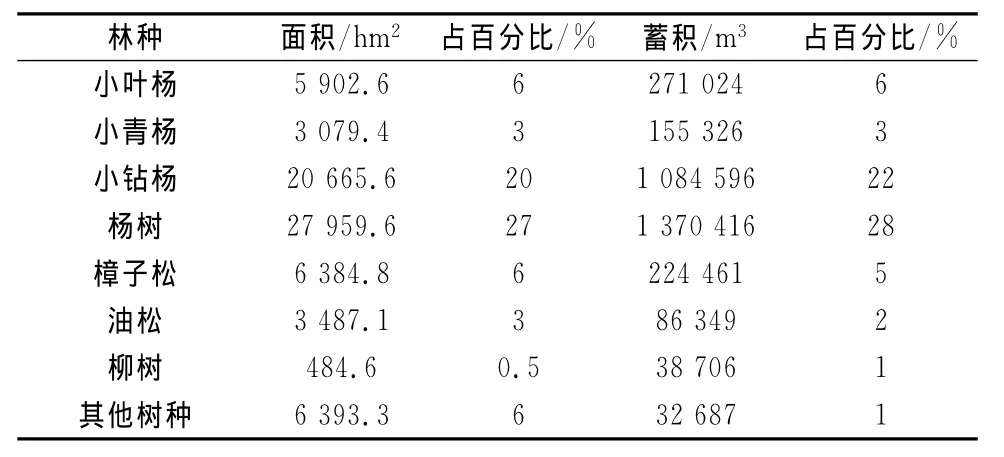

由表2可见,从树种看,杨树主要有小钻杨、小青杨和小叶杨,防护林几乎是清一色的杨树。樟子松主要分布在彰武县北部,基本都是成片的防风固沙林,油松基本是水土保持林,为20世纪六七十年代栽植,树高3~5m,成为名副其实的小老树,密植的每667m2株数达200株,稀植的每667m2株数60~70株。柳树已经很少,基本是20世纪70年代栽植的老林网,现已残缺不全,树木也是老弱病残。

表2 防护林各树种面积、蓄积

1.3 龄组结构

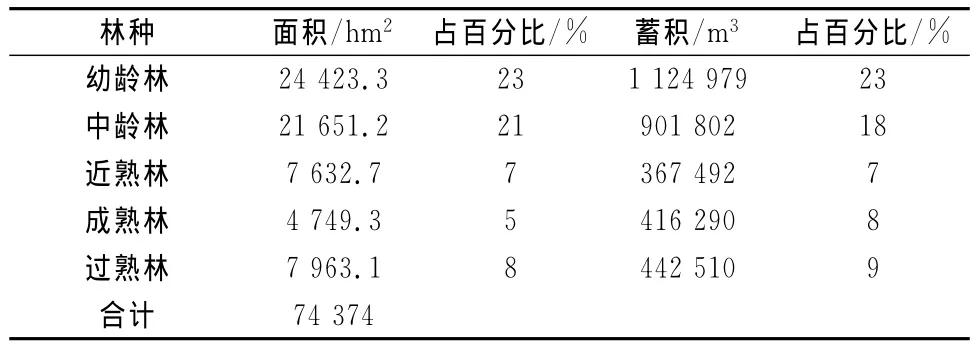

从龄组结构看,成过熟林面积占13%,蓄积占17%,而且都是杨树。成过熟林中,以小叶杨、小青杨为主,小钻杨面积仅3%,蓄积占8%,而幼、中龄林是以小钻类为主,而且近些年栽植的均是小钻类杨树。

表3 防护林各龄组面积、蓄积

2 退化防护林概况

2.1 退化防护林现状

退化防护林是指因林木生理衰败、遭受自然灾害、外部环境变化,导致结构失调和稳定性降低、功能退化甚至丧失且自然更新能力弱的林分。《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》将改造对象分为三类,并提出优先改造人工起源的退化防护林。防护功能严重下降,枯死木、濒死木比例占单位面积株数40%以上的为重度退化。防护功能明显下降,枯死木、濒死木比例占单位面积株数10%~40%的为中度退化。防护功能出现下降,枯死木、濒死木比例占单位面积株数10%以下的为轻度退化。

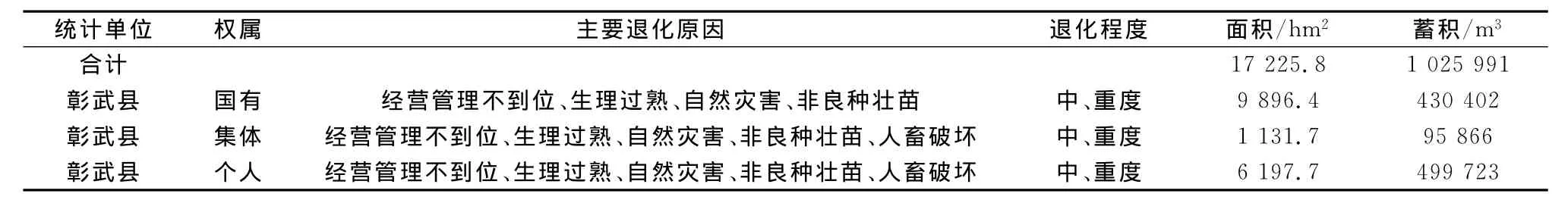

2015年2月,在全县开展退化防护林摸底调查,现状如表4。

表4 退化防护林现状统计

2.2 防护林退化原因分析

防护林退化原因有内因和外因两方面,在影响防护林退化的诸多因子中,经营管理不到位是导致该地区防护林退化的主要内因,外因主要有立地条件、生理过熟、非良种壮苗使用、自然灾害等因素。

2.2.1 经营管理不到位造成防护林退化 1978年以来,经过全县人民的努力,营造的防护林使彰武县的生态环境有了极大的改善,但防护林正面临着由于不合理经营所带来的人工林退化、长期生产力下降和单位面积产量降低、枯死等诸多问题。另外非法开垦林地的问题并没有停止,相反却越加严重。目前林业生产的特点是管理粗放,林地生产力低,大部分林地林相不整,单位面积株数在几株或十几株左右,林间空地较大,诱发当地群众开荒耕种挤占造成林地面积的丢失。盲目农垦不仅使林地面积减少,而且会导致新开垦的农田土壤风蚀沙化。

2.2.2 立地条件差造成林分退化 造林地多数在偏远的沙荒地和瘠薄的丘陵,立地条件差,土壤保水能力差,加之土壤贫瘠,地下水位下降,干旱少雨,风沙大,使一些虽耐旱树种抵抗不了恶劣的自然环境而现出生长衰弱,年生长量低下,形成了小老树林分和干头林分。

2.2.3 生理过熟导致林分退化 全县大部分地区主要造林树种以杨树为主 ,杨树自栽植以来,树龄已达30a以上,进入自然成熟期,林木老化,生理机能衰退。由于林业经营模式的改革,防护林更新的困难加大,迹地更新欠账逐年增多,因而只能限量采伐更新,从而保存的过熟林较多,造成林分退化严重。

2.2.4 非良种壮苗造成林分退化 彰武县海拔57.6~313.1m,根据气象站观测,年平均气温仅7.2℃、年降水量510.3mm,年蒸发量1 300mm,水资源不足,风大,由于对造林苗木盲目选择,要求不严,苗木达不到规格,没有按适地适树的原则进行,再加上营造缺少实践经验,造成一些地块防护林树种选择和配置不合理,导致选择的树种不适应当地的立地条件和气候,引起了树木生长不良,形成退化林分。

2.2.5 自然灾害造成林分退化 杨树退化林分因是树种单一,加之生长不良,抗性又差,致使病虫害不断发生并迅速蔓延,现已发生的杨树病虫害达20余种,叶部和蛀干害虫为主。杨树的发病株率和感病指数均为100%,特别是溃疡病、杨树烂皮病,青杨天牛和杨干象已严重危害现有林木。针叶树成林发生枯梢病的危害,发生衰退或感病的林分都是20年生以上林分,并且造林的初植密度过大,林分郁闭多年后,修枝、间伐等经营措施跟不上,不到位,导致林分水养失衡,伴有松毛虫不同程度的危害,使树木生长发育衰弱,引发林分衰退、感病,造成树木死亡。杨树、油松、樟子松面对涝灾、干旱的自然干扰抗逆性能力降低,造成树木生长不良,大面积成片枯死,并呈漫延趋势。

3 退化防护林改造综合分析

3.1 退化防护林改造面临的主要问题

防护林体系建设是彰武县生态建设的重要组成部分,对防御自然灾害、改善人居环境、促进农业增产增收具有十分重要的作用。长期以来,彰武县委、县政府高度重视林业生态建设,防护林体系建设取得了可喜的成就,有效地保障了当地生态安全。但是,进入21世纪后,人工营造的各类防护林,已陆续进入成熟期、过熟期,老化衰败现象日益严重。同时,受当时经济社会发展和科技条件等因素所限,防护林普遍存在树种单一、结构简单、初植密度不合理、林分生长不良等情况。加之气候变化、自然灾害等因素影响,导致防护功能下降、病虫害加重、林木损失加大,影响林业生态建设作用的发挥。总体看,全县防护林退化现象均有发生,林分质量下降,防护效能降低,出现不同程度退化甚至死亡现象。存在对退化防护林更新改造工作认识不清、责任不落实、资金投入不足、政策执行不到位、相关机制尚未建立、采伐限额不足等具体问题。

3.2 退化防护林改造模式

根据防护林退化成因与程度,结合当地防护林建设实际,借鉴各地试点的成功经验,科学合理确定退化防护林改造模式。

3.2.1 更替改造 针对重度退化防护林,重大危险性林业有害生物危害的防护林,可采取小面积块状皆伐更新、带状采伐更新、林下造林等方式改造。

3.2.2 择伐补造 针对中度退化防护林,根据枯死、濒死木分布状况,可采用块状择伐、带状择伐、单株择伐等方式,伐除枯死、濒死木,并补植补造,营造混交林,优化林分结构。同时,注意保护自然更新的幼苗幼树。

3.2.3 抚育改造 针对轻度退化防护林,可采取疏伐、透光伐、生长伐、卫生伐,修枝、平茬,浇水、施肥等方式,清除死亡和生长不良的林木,调节密度、改善通风和光照状况,促进林木生长,提高林分质量。同时,对林间空地进行补植补造、人工促进天然更新、割灌除草,结合保留的优良植株,形成异龄复层混交林。

3.2.4 渐进改造 针对退化农田防护林,可采取隔带、隔株、带外、半带、断带及带内整行等方式更新造林,并及时伐除枯死、濒死木。

3.3 退化防护林改造进度

依据《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》,明确了退化防护林改造的目标任务,采取先急后缓的改造步伐,优先改造林木出现大面积枯死、濒死的重度、中度退化防护林。从2015年开始到2025年结束,退化防护林改造率达100%。

4 结论

彰武县退化防护林均为20世纪七八十年代营造,目前已陆续进入成熟期、过熟期,由于受经营管理、立地条件、生理过熟、非良种壮苗使用、自然灾害等因素制约和影响,防护林退化趋势日益加重,出现不同程度退化,甚至死亡现象。退化防护林面积比例为23.2%,蓄积为31.4%,退化程度为中、重度,退化防护林改造迫在眉睫。科学确定改造目标,合理选择改造模式,是当前退化防护林改造的主要任务。利用10年时间,采取更替改造、择伐补造、抚育改造、渐进改造的模式,完成退化防护林改造的目标任务。