武汉东西湖区ZK02孔沉积物粒度特征及对沉积环境的指示

霍 炬, 李启文

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

武汉东西湖区ZK02孔沉积物粒度特征及对沉积环境的指示

霍 炬, 李启文

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

通过对武汉东西湖区典型第四纪钻孔ZK02孔沉积物的粒度特征分析,重建了武汉东西湖区第四纪以来的沉积环境演变过程。结果显示,该区早更新世时期为河流相的沉积环境;中更新世—晚更新世晚期,为河湖交替相的沉积环境;全新世早期—全新世中期,为开阔的河流相沉积环境;全新世中期以来,整体处于湖泊沼泽相的沉积环境。区域上地层对比还显示该区全新世地层沉积厚达50 m,可能是晚更新世晚期全球气温骤降,海平面急剧下降导致汉江水系下切侵蚀后快速堆积形成的,沉积记录显示末次冰盛期该区存在最深海拔达-22 m的深切河槽现象。

ZK02钻孔;第四纪;粒度;沉积环境;武汉

武汉市地处长江中游,江汉平原东缘,第四纪松散沉积物覆盖率达90%[1]。近年来,随着城市化进程加快,与城市建设密切相关的地基稳定性、地下水资源及地质环境问题研究在武汉市开展得较为普遍,而有关第四纪沉积环境研究却相对较少[1-3]。武汉市沉降区第四系钻孔具有沉积连续、受扰动少等特点,非常适合长尺度沉积环境的研究。本文拟将武汉市东西湖区典型钻孔作为研究载体,探讨该区第四纪环境演化。

新近纪时期,受滨太平洋构造活动影响,武汉地区总体抬升,早期白垩—古近纪盆地急剧萎缩,大部地区处于风化剥蚀状态,仅在局部低洼地带,残存零星小型湖盆,接受新近纪河湖交替相沉积。进入第四纪沉积演化阶段,武汉地区的古地理格局受先存盆地格局(主要控盆断裂)影响,武汉市的西北缘一直处于沉降区范围,第四纪沉积厚度最大,也相对连续,其中以ZK02孔(N30°42′31″,E114°01′46″)为代表(图1)。本次通过对ZK02钻孔岩芯剖面沉积物的岩性分析、沉积物的粒度特征研究,并与周边代表性第四系钻孔进行横向地层综合对比,以建立武汉市东西湖区第四纪沉积地层格架,讨论该区第四纪沉积环境演化。

1 钻孔剖面岩性描述及地层划分

1.1 岩性分层描述

研究样品采自武汉东西湖区的ZK02第四系钻孔岩芯(图1),剖面厚54.00 m,依据对岩性特征的观察,由上至下依次划分为10个层位:

第1层 0~0.40 m 褐黄色表土层,含大量植物根茎。

厚0.40 m

第2层 0.40~1.65 m 褐黄色粘土,上部含少量植物根茎,可见少量灰褐色铁锰质结核,结核大小3 mm左右。

厚1.25 m

第3层 1.65~13.46 m 灰褐色淤泥质粘土,发育水平纹层,见多层含有碳化植物茎叶碎片的薄层,下部为灰、深灰色粘土质粉砂。

厚11.81 m

第4层 13.46~28.22 m 深灰、灰褐色细—中砂层,质纯,夹灰褐色泥质、粉砂质薄层。

厚14.76 m

第5层 28.22~32.48 m 青灰色粉细砂层,质纯。

厚4.26 m

第6层 32.48~39.00 m 青灰色、灰褐色粉砂质粘土与细中砂层互层,局部夹腐殖炭质层。在此层中包含多个砂层与粘土层韵律旋回,且呈厚度不等,相变较快。

厚6.52 m

第7层 39.00~48.59 m 灰褐、灰黄色含砾中粗砂层、细砾石层。砾石主要成分为石英岩,以次棱角状为主,含量约20%~50%,砾径一般0.2~0.5 cm,含少量3~5 cm砾石,分选性较差,结构松散。该层夹有多层褐灰色粉砂薄层,其中在41.02~41.07 m、42.22~42.34 m处为灰黑色含碳化植物茎叶碎片粉砂层。

厚9.59 m

第8层 48.59~52.16 m 灰、褐灰色泥质粉砂层。主要成分为粉砂、粘土,手搓可成长条状。

厚3.57 m

第9层 52.16~53.00 m 灰黄、灰色砾石层。砾石成分主要以粉细砂岩、石英岩,次棱角状为主,少数次圆状,含量约50%~80%,砾径一般2~4 cm,大者可达5~8 cm,胶结物为泥砂质。

厚0.84 m

第10层 53.00~54.00 m 灰绿色粉砂质泥岩。主要成分为粘土、粉砂,受到地下水风化淋滤作用,岩石风化强烈。

厚1.00 m

图1 武汉东西湖区代表性第四系钻孔地理位置示意图Fig.1 Schematic diagram of geographical position of representative quaternary core in Dongxihu district

1.2 岩石地层划分

2011年湖北省地质调查院进行1∶5万武汉六幅区调时,在武汉东西湖区一带布置了一系列钻孔,以走马岭ZK25孔为代表,结合上部地层年代学数据以及全区钻孔岩性地层对比,依次划分了该区标准的新近纪—第四纪地层[2-3]。本次通过对ZK02孔的岩性特征分析,根据前人对该区第四纪地层的划分情况,将ZK02孔的第四纪地层依次划分如下:第10层(见孔深53.00 m以下,未见底)为新近系广华寺组,岩性以杂色粉质泥岩、粉砂岩组合为主,在岩石地层划分上,以固结成岩、杂色河湖相沉积组合为标志与上下地层区分;第9-8层(见孔深48.59~53.00 m,厚4.41 m)为下新统东西湖组,主要为灰色松散砾石层、砂质粘土层、粘土质砂层,以黄褐色、深褐色松散堆积物出现为结束标志,与下伏广华寺组为不整合接触关系;第7层(见孔深39.00~48.59 m,厚9.59 m)为中更新统辛安渡组,岩性以灰褐、灰黄色含砾中粗砂层、细砾石层组成;第6层(见孔深32.48~39.00 m,厚6.52 m)为上更新统青山组,为青灰色砾砂层、青灰色中细砂与灰黄色砂质、粉砂质粘土互层;第5-1层(见孔深0~32.48 m,厚32.48 m)为全新统走马岭组,由灰色或青灰色细砂、砂质粘土和灰褐色淤泥质粘土层组成。

2 沉积物粒度数据分析

2.1 采样及测试结果

将ZK02钻孔岩芯深度0.5~52.16 m段以5 cm等间距采样(砾石层没有采样),共获得粒度样品736个。粒度样品分析在南京师范大学地理科学学院完成,粒度分析仪器为英国产Malvern Mastersizer 2000 型激光粒度仪。

根据Udden-Wentworth标准,ZK02剖面沉积物按粒级划分为粘土(>8Φ)、粉砂(4~8Φ)和砂(<4Φ)三个级别。如图2所示,该剖面沉积物粘土含量为0.15%~63.45%,平均含量为15.11%;粉砂含量为4.08%~88.18%,平均含量为58.77%;砂含量为0~95.64%,平均含量为26.04%。按国际制三角图图解法命名[4],整体属砂质粉砂。其中值粒径Md变化范围为1.41~10.72Φ,平均为5.40Φ。分选系数δ1在0.62~3.35之间,属分选中等—分选差;偏态SK1在-0.31~0.69之间,包含负偏—极正偏;峰态KG在0.61~2.27之间,从宽峰态至窄峰态均有分布。

2.2 沉积物粒度参数组合特征对沉积环境的指示

早在20世纪初,乌登就应用粒度分析方法来解释沉积环境,研究认为沉积物粒度与碎屑物质的搬运动力、搬运距离有关,碎屑沉积物的粒度组成受沉积时的水动力条件所控制。后来Folk[5]和Passega[6]在粒度曲线解释沉积环境方面做了深入的研究,得出了沉积物搬运方式与粒度分布之间的关系;近年来国内学者将粒度指标运用到环境演变当中,也取得一系列成果[7-11]。这说明沉积物粒度参数能反映沉积环境信息,利用现代沉积的粒度资料来识别沉积环境,解释搬运、沉积作用的动力状况,已成为沉积学研究的重要方法之一。本文拟通过对钻孔沉积物岩芯的系统采样和测试,根据粒度参数特征,并结合岩性描述来进行沉积环境的恢复。

图2 ZK02孔沉积物粒度各参数随深度变化图Fig.2 Change map of each paramerters of grain size of ZK02 core sediments with depth

本研究选用Folk和Ward制定的概括图解标准偏差(δ1)表示沉积物粒度的分选程度,并参照其对沉积物粒度分选等级、偏度等级和峰态等级的划分标准。根据前面的岩性描述,结合粒度组成和粒度参数特征分析,大致可把ZK02钻孔剖面自下而上划分为以下四个沉积层段:

2.2.1 第Ⅰ层段(深度:48.59~52.16 m)为河漫滩相沉积环境

该层段对应于下更新统东西湖组上部,沉积物岩性为褐灰色泥质粉砂。由沉积物粒度参数δ1-Md散点图(图3)可知,该段沉积物粒度的分选系数(δ1)主要分布在1.4 ~2.0,分选差;中值粒径(Md)主要集中分布在6~8Φ,分布范围窄,以细粉砂级为主。频率曲线多表现为单峰态的特征,主峰在6~8Φ之间(图4),众组数粒级以中细粉砂为主。概率累积频率图上滚动及跃移组分较低,而悬移质的细颗粒沉积物含量占主导(图5),反映水动力条件比较弱且稳定。综合ZK02孔深度52.16~53.00 m 的第10层沉积物为灰黄、灰色砾石层,与该层段沉积物构成典型的河流二元结构,其粒度参数和曲线特征指示为河漫滩相的沉积环境。

2.2.2 第Ⅱ层段(深度:32.48~48.59 m)为河湖交替相沉积环境

宏观上ZK02孔剖面第Ⅱ层段可分为两个亚段:第一亚段为深度39.00~48.59 m对应于中更新统辛安渡组,为灰褐、灰黄色含砾中粗砂层、细砾石层。砾石主要成分为石英岩,以次棱角状为主,含量约20%~50%,砾径一般0.2~0.5 cm,含少量3~5 cm砾石,分选性较差,结构松散。第二亚段为深度32.48~39.00 m对应于上更新统青山组,为青灰色、灰黑色粉砂质粘土与细中砂层互层。在此层中砂与粘土呈不均匀成层分布,相变较快。由沉积物粒度参数δ1-Md散点图(图6)可见,第Ⅱ层段沉积物的两个亚段其粒度参数及曲线分布特征基本一致,指示为同一种沉积环境。该段沉积物粒度的分选系数(δ1)主要分布在1.2~2.8,分选总体差;中值粒径(Md)主要集中分布在2~8Φ,分布范围宽,为中砂—极细粉砂级。频率曲线多表现为不对称的双峰态特征(图7),主峰在1~3Φ之间与6~8Φ之间交替,众组数粒级以中砂或细粉砂为主。概率累积频率图上<4Φ粒径的滚跃移质粗颗粒含量在0~80%之间,变化幅度大,而>4Φ的细颗粒沉积物含量也相应变化(图8),反映水动力条件十分复杂,其粒度参数和曲线特征指示为河湖交替相的沉积环境。该层中夹有多层褐灰色粉砂薄层,其中在41.02~41.07 m、42.22~42.34 m处为灰黑色含碳化植物茎叶碎片粉砂层,指示存在短暂的沼泽相沉积环境。

图3 48.59~52.16 m层段沉积物粒度参数δ1-Md图Fig.3 δ1-Md parameter figure of sediments grain size in 48.59~52.16 m interval

图4 48.59~52.16 m层段 沉积物粒度频率曲线Fig.4 Frequency curve of sediments grain size in 48.59~52.16 m interval

图5 48.59~52.16 m层段沉积物 粒度概率累积曲线Fig.5 Probability curve of sediments grain size in 48.59~52.18 m interval

图6 32.48~48.59 m层段沉积物粒度参数δ1-Md图Fig.6 δ1-Md parameter figure of sediments grain size in 32.48~18.59 m interval

图7 32.48~48.59 m层段沉积物粒度频率曲线Fig.7 Frequency curve of sediments grain size in 32.48~48.59 m interval

图8 32.48~48.59 m层段沉积物粒度概率累积曲线Fig.8 Probability curve of sediments grain size in 32.48~48.59 m interval

2.2.3 第Ⅲ层段(深度:13.46~32.46 m)为河流相沉积环境

ZK02孔剖面第Ⅲ层段对应于全新统下段,沉积物岩性为青灰、灰褐色细—中砂层,质纯。沉积物粒度参数δ1-Md散点图(图9)显示该段沉积物粒度的分选系数(δ1)主要分布在1.6 ~2.6,分选差;中值粒径(Md)主要集中分布在2~7Φ,分布范围宽,为中砂—细粉砂级。频率曲线多表现为不对称的双峰态的特征,主峰在2~3Φ之间(图10),次峰在6~8Φ之间,主要粒级以跃移的中砂为主,以悬移质细粉砂为次,众组数粒径向粗粒端减小的速率比向细粒端快。概率累积频率图上<4Φ粒径的粗颗粒含量占40%~80%,而>4Φ的细颗粒沉积物含量相对较少(图11),反映水动力条件较强,其粒度参数和曲线特征指示为平原区河流相沉积环境。此段沉积物为岩性较为均一的细中砂,夹有一些粉砂质的薄层,整体的沉积特征指示以漫滩为主,偶有洪泛相的古沉积环境。

图9 13.46~32.46 m层段沉积物粒度参数δ1-Md图Fig.9 δ1-Md parameter figure of sediments grain size in 13.46~32.46 m interval

图10 13.46~32.46 m层段沉积物粒度频率曲线Fig.10 Frequency curve of sediments grain size in 13.46~32.46 m interval

图11 13.46~32.46 m层段沉积物粒度概率累积曲线Fig.11 Probability curve of sediments grain size in 13.46~32.46 m interval

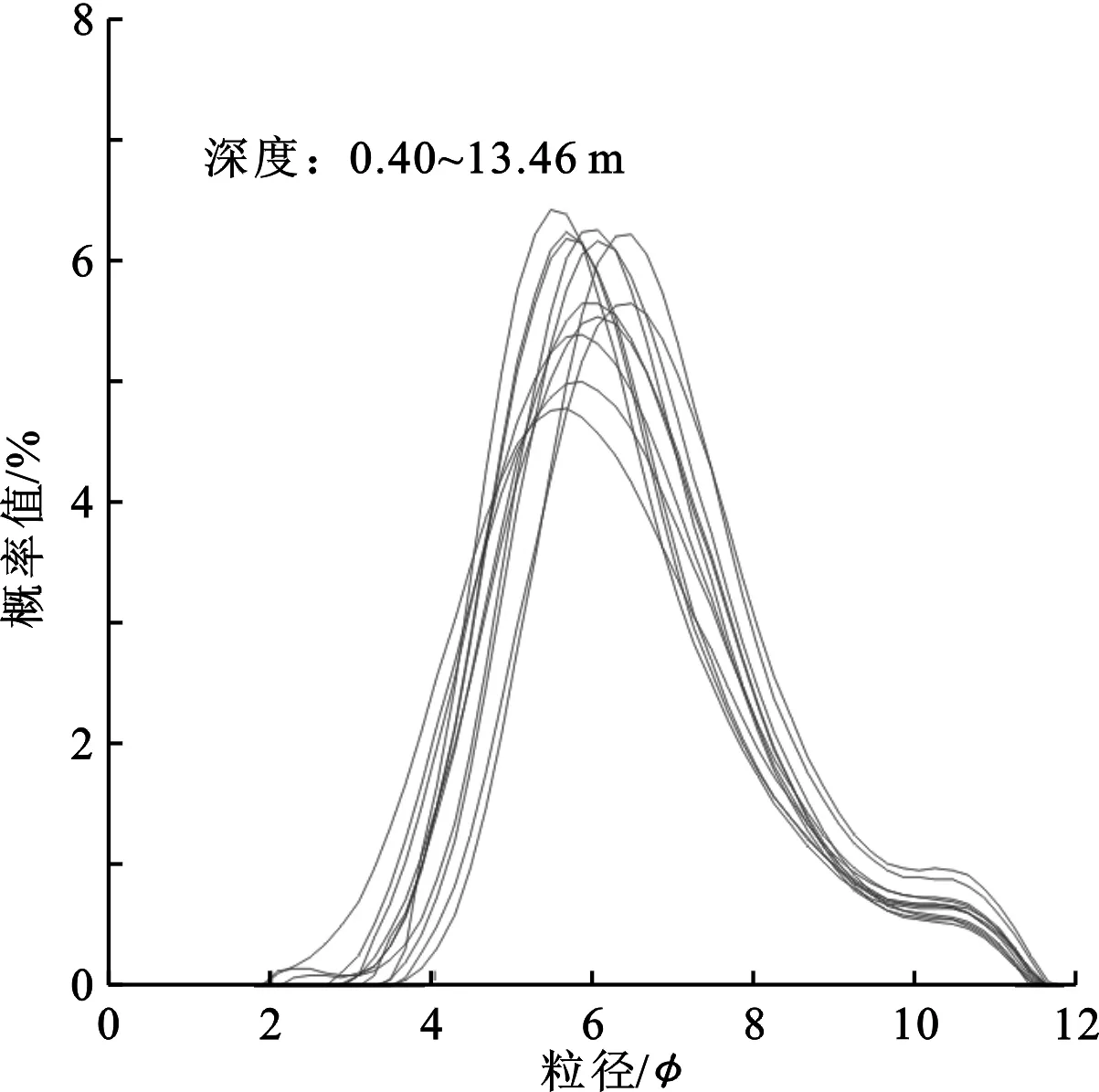

2.2.4 第Ⅳ层段(深度:0.40~13.46 m)为湖泊沼泽相沉积环境

ZK02孔剖面第Ⅳ层段对应于全新统上段,沉积物岩性主要为褐色淤泥质粘土,发育水平纹层,含有较多碳化植物茎叶的碎片,上部0.40~1.65 m为褐黄色粘土,其中发育少量灰褐色铁锰质结核。由沉积物粒度参数δ1-Md散点图(图12)可见,该层段沉积物粒度的分选系数(δ1)主要分布在1.3~1.8,分选较好;中值粒径(Md)主要集中分布在5.2~7Φ,分布范围窄,为中细粉砂级,其参数特征与第Ⅲ层段沉积物存在较大差别。多数频率曲线的众数和主峰在5~7Φ之间(图13)。概率累积频率图上<4Φ粒径的粗颗粒含量非常少(图14),而>4Φ的细颗粒沉积物含量占主导,反映水动力条件十分弱且稳定,其粒度参数特征和曲线的波动趋势指示为一种浅湖相沉积环境。此层段整体颜色发黑,有机质含量比较高,多见碳化植物茎叶的残片,综合分析该层段为湖泊沼泽相沉积环境。

图12 0.40~13.46 m层段沉积物粒度参数δ1-Md图Fig.12 δ1-Md parameter figure of sediments grain size in 0.40~13.46 m interval

图13 0.40~13.46 m层段沉积物粒度频率曲线Fig.13 Frequency curve of sediments grain size in 0.40~13.46 m interval

图14 0.40~13.46 m层段沉积物 粒度概率累积曲线Fig.14 Probability curve of sediments grain size in 0.40~13.46 m interval

2.3 沉积物粒度象特征对沉积环境的指示

粒度象反映了沉积物粒度分布总体特征(Passega,1964),间接指示了沉积环境,通过对粒度象的分析可了解未知环境沉积物的成因[2,12]。一些与沉积搬运有密切关系的粒度参数,如C(代表百分之一含量的粒度)、A(<4 μm组分的重量百分数)、L(<31 μm组分的重量百分数)、M(中位数、中值粒径,即50%的粒度)。以C对M、A对M以及L对M分别作成C-M图、A-M图和L-M图,这个由所有样品的粒度参数所构成的图象即称之为沉积物的粒度象。C-M图中C值和M值分别反映了水动力条件的最大状况和平均状况,从而能够指示沉积环境的差异。而当沉积物悬浮物混有的滚动颗粒含量较多时,A-M图和L-M图相比于C-M图的投点更分散,更能表征沉积物的特点。因此本文运用这三种粒度象图进行综合分析,通过与经典的已知沉积环境沉积物粒度象研究结果对比,判断ZK02孔的沉积环境变化特点。

由粒度象图可见(图15-图17),ZK02孔剖面第Ⅰ层段与第Ⅳ层段沉积物粒度象特征比较相近,在C-M图上的点均集中分布于C(40~200 μm)与M(4~20 μm)的交错区域,A-M图上的点均集中分布于A(5%~40%)与M(4~20 μm)的交错区域,L-M图上的点均集中分布于L(60%~100%)与M(4~20 μm)的交错区域。C-M图中RS段代表均匀悬浮质区间,由图15可知,第Ⅰ层段与第Ⅳ层段沉积物样品多数分布于RS段前端(图中圆形区域内),代表了一种相对低能的沉积环境,结合该层段下伏河流相粗碎屑沉积物,判断第Ⅰ层段可能指示了漫滩相或洪泛相的沉积环境。

〗

图16 ZK02孔沉积物A-M图Fig.16 A-M map of ZK02 core sediments

图17 ZK02孔沉积物L-M图Fig.17 L-M map of ZK02 core sediments

第Ⅲ层段沉积物的各粒度象分布特征与第Ⅰ层段和第Ⅳ层段明显不同,在C-M图上的点集中分布于C(300~600 μm)与M(10~200 μm)的交错区域,A-M图上的点集中分布于A(0~10%)与M(10~200 μm)的交错区域,L-M图上的点集中分布于L(0~65%)与M(10~200 μm)的交错区域。C-M图上沉积物样品分布于QR段和RS段的偏上方,位于均匀悬浮和递变悬浮区间之上。QR段递变悬浮的概念来自于现代密西西比河的资料,即C和M值成比例增加;河底摩擦引起的紊流控制这种悬浮物的颗粒粗细,紊流越强颗粒越粗。第Ⅲ层段沉积物样品的C-M特征显示比典型河流沉积物的C值高,整体分选较好,显示具有紊流比较强的河流冲积成因特征。

第Ⅱ层段沉积物的粒度象分布特征比较宽,基本上与第Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ层段的沉积物粒度象分布特征重合,指示第Ⅱ层段沉积环境比较复杂多变,显示既具有河道相沉积、水下沙坝沉积,也有泛滥平原及河漫湖和后沼泽沉积。上述分析与粒度参数和曲线特征分析结果一致。

3 第四系钻孔剖面横向对比对沉积环境的指示

第四纪时期,研究区处于江汉平原的东缘,受先存构造格局的影响,第四纪时期一直处于沉降阶段,第四纪沉积序列较为完整。为了更准确地建立该区第四纪地层结构和沉积环境演化序列,本文试图选择该区4个代表性第四纪钻孔,以岩性特征为基础进行地层横向对比分析,运用沉积学理论在空间上讨论该区第四纪时期沉积环境演化过程。

由图18可知,钻孔揭示的东西湖区广华寺组岩性主要以半固结杂色粉质泥岩、粉砂岩为主,指示新近纪末武汉东西湖区为湖盆沉积环境。下更新统东西湖组岩性由一个典型的二元结构旋回组成,下部以灰黄、灰色砾石层组成,上部为典型的河漫滩相沉积物,代表河流相的沉积环境。中更新统辛安渡组及上更新统青山组总体以粗碎屑为主,岩性上为灰褐、灰黄色含砾中粗砂层、细砾石层,夹灰、褐灰色泥质粉砂层或粉砂质泥层。垂向上,相变十分复杂,既有二元结构十分明显的河流冲积相,也夹有有机质含量较高的湖相沉积,表现为河湖频繁交替的沉积环境。晚更新世晚期—全新世中期,东西湖区沉积物为比较均一的青灰、深灰色细—中砂层,其粒度参数特征显示为典型的河流相沉积;全新世中期以来,该区主要沉积物岩性为灰褐色淤泥质粘土,含较多植物茎叶碎片,具水平层理,夹有灰黄色粘土质粉砂,表现为湖沼相沉积环境特征。

第四系沉积物厚度受新构造运动或区域性气候环境变化的共同控制。由图18可知,武汉东西湖区第四纪堆积物厚度约50~60 m,与下伏新近系基岩呈不整合接触关系,该区早更新世—晚更新世晚期沉积地层厚度约为12~20 m,但是全新世沉积地层厚度相对大得多,最厚可达50 m,且底板界线均在海拔-10 m以下,最深至海拔-22 m以下。本文针对这一现象讨论如下:

图18 武汉东西湖区第四系钻孔柱状对比图(ZK25孔年龄数据引自文献[2]中数据并重新校正获得)Fig.18 Columnar contrast diagram of quaternary core in DongXihu district1.粘土;2.淤泥质粘土;3.粉砂质粘土;4.粘土质粉砂;5.粉砂;6.细砂或中细砂;7.含砾砂;8.砂砾石层;9.灰岩;10.与下伏基岩不整合界线;11.全新统走马岭组上段;12.全新统走马岭组下段;13.上更新统青山组;14.中更新统辛安渡组;15.下更新统东西湖组;16.上石炭统黄龙组;17.河道充填相;18.河流边滩相;19.洪泛(漫滩)相;20.湖相或湖沼相。

根据ZK25孔沉积物AMS14C年龄插值计算,该区全新世上部12.70 m以来的地层是距今3 974 cal a BP以来沉积的,平均沉积速率约3.19 mm/a。然而,江汉平原强沉降区全新世的沉积速率仅为1.18 mm/a[13]。研究区位于江汉平原东缘的岗状平原区,新构造沉降速率应低于江汉平原腹地的低平原区,而全新世时期沉积速率却高于后者,显然是受到气候变化的控制。末次间冰期—末次冰盛期以来,全球气候变化较为剧烈[14],至距今约2万年左右的末次冰盛期时,海平面最低达到了现今海平面以下130 m左右[15]。此时受河流侵蚀基准面下降影响,长江流域开始急剧下切侵蚀。如今的长江河流纵剖面,从武汉段下游多位于黄海海平面以下为之证据[16-17]。至全新世,气候转暖,海平面又呈现一个急剧上升的趋势,受长江侵蚀基准面上升影响,河流下切作用减弱,所携泥沙在河道两侧快速卸载,构成了晚更新世晚期以来的地层。李长安[18]通过一系列考古资料、江汉平原地质地貌证据和现代地壳变形特征认为长江中游主河道及江汉平原水系一直在不断南移,并且在全新世以来迁移速度加快。本次对比的4孔均位于汉江河道以北,处于汉江Ⅰ级和Ⅱ级阶地之上,由钻孔的沉积记录可推断该区晚更新世以前的地层遭受不同程度的剥蚀,使得末次冰盛期汉江的深切河槽最深海拔达-22 m以下。

4 结论

综上所述,可以得出以下初步结论:

(1) 从武汉东西湖区ZK02孔剖面粒度记录的沉积环境信息来看,该剖面具有典型性,并结合该区4个代表性第四纪钻孔地层横向对比结果,大致将该区沉积环境演化划分为四个大的阶段:早更新世时期,该区为河流相的沉积环境;中更新世—晚更新世晚期,为河湖交替相的沉积环境;全新世早期—全新世中期,为开阔的河流相沉积环境;全新世中期以来,整体处于湖泊沼泽相的沉积环境。

(2) 区域上地层对比还显示该区更新世地层厚度相对偏小,而全新世地层沉积厚度大且沉积连续,可能是末次冰盛期全球气温骤降影响下海平面急剧下降,导致汉江下切侵蚀形成的,深切河槽最深海拔达-22 m以下。

[1] 邓健如,伍维周,秦志能.武汉市第四纪地层的划分[J].湖北大学学报:自然科学版,1991,13(2):178-183.

[2] 林晓,卢佳仪,田望学,等.武汉东西湖区第四系钻孔的沉积环境及古气候变化[J].地质科技情报,2011,30(3):33-40.

[3] 田望学,毛新武,何仁亮,等.武汉地区1∶5万区调第四系研究进展[J].华南地质与矿产,2011(4):286-291.

[4] 徐馨,何才华,沈志达,等.第四纪环境研究方法[M].贵阳:贵州科技出版社,1992.

[5] Folk R L,Ward W C. Brazos River bar:A study in the significance of grain size parameters[J].Journal of Sedimentary Petrology,1957,27(1):3-26.

[6] Passega R. Texture as characteristic of clastic deposition[J].Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists,1964,41(9):1952-1984.

[7] 鹿化煜,安芷生.前处理方法对黄土沉积物粒度测量影响的实验研究[J].科学通报,1997,42(23):2535-2538.

[8] 谢远云,李长安,王秋良,等.江汉平原江陵湖泊沉积物粒度特征及气候环境意义[J].吉林大学学报,2007,37 (3):570-577.

[9] 王晓翠,朱诚,吴立,等.湖北江汉平原JZ-2010 剖面沉积物粒度特征与环境演变[J].湖泊科学,2012,24(3):480-486.

[10] 王心源,吴立,张广胜,等.安徽巢湖全新世湖泊沉积物磁化率与粒度组合的变化特征及其环境意义[J].地理科学,2008,28(4):548-553.

[11] 史凯,戴雪荣,师育新,等.苏州澄湖SC7孔沉积物粒度特征及其古环境意义[J].湖泊科学,2009,21( 5):741-748.

[12] 杨勇,李长安,胡思辉,等.武汉青山“砂山”粒度特征及其成因指示[J].沉积学报,2008,26(3):487-493.

[13] 湖北省水文地质工程地质大队.湖北省江汉平原第四纪地质调查报告[R].荆州:湖北省水文地质工程地质大队,1985.

[14] Dansgaard W,Johnsen S J,Clausen H B,et al. Evidence for General Instability of Past Climate from A 250-Kyr Ice-Core Record[J].Nature,1993,364:218-220.

[15] Chappell J,Omura A,Esat T,et al. Reconciliation of Late Quaternary Sea Levels Derived from Coral Terraces at Huon Peninsula with Deep Sea Oxygen Isotope Records[J].Earth and Planetary Science Letters,1996,141(1/4):227-236.

[16] 曹伯勋.地貌学及第四纪地质学[M].武汉:中国地质大学出版社,1995.

[17] 曹光杰,王建,熊万英,等.长江南京段末次盛冰期以来的古河谷沉积[J]. 海洋地质与第四纪地质,2006(1):23-28.

[18] 李长安.桐柏—大别山掀斜隆升对长江中游环境的影响[J].地球科学:中国地质大学学报,1998,6(23):562-566.

(责任编辑:于继红)

Grain Size Characteristics and Its Environmental Significance ofZK02 Core Sediment Recorded in Dongxihu District, Wuhan

HUO Ju, LI Qiwen

(HubeiGeologicalSurvey,Wuhan,Hubei430034)

Through analyzing grain size characteristics of the typical quaternary core sediments in Dongxihu District, Wuhan, the paper rebuilt the sedimentary environment evolution process since the Quaternary.The results showed that Dongxihu District was a river phase sedimentary environment in the early Pleistocene,a river-lake facies sedimentary environment in Middle Pleistocene to late Pleistocene.Early Holocene to Middle Holocene was a open river facies sedimentary environment,overall in the lacustrine swamp facies sedimentary environment since Middle Holocene.Regional stratigraphic correlation also showed the Holocene sedimentary thickness was not less than 50 meters,which was probably affected by global drop in temperatures during late stage of late Pleistocene,and sea level sharply dropped caused the Han River down-cutting and sediments accumulated rapidly.Sedimentary records showed that the river depth reached an altitude of -22 meters belowthe in last glacial maximum period.

ZK02 core; Quaternary; grain size; sedimentary environment; Wuhan

2015-05-13;改回日期:2015-05-19

霍炬(1980-),男,工程师,第四纪地质学专业,从事第四纪地质相关研究。E-mail:38179506@qq.com

P534.63

A

1671-1211(2015)03-0259-08

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.201503004

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20150601.0940.002.html 数字出版日期:2015-06-01 09:40