中石化专利发展现状分析

周 雪 崔 燕 汤志华

(中国专利信息中心,北京100088)

中石化专利发展现状分析

周 雪 崔 燕 汤志华

(中国专利信息中心,北京100088)

近年来中国石油化工股份有限公司(以下简称中石化)专利申请量持续稳步增长,专利授权量大幅度提高,知识产权工作取得了长足进步,并积极研究新型热点技术,把专利价值转换成经济效益。企业的长足进步除了必须拥有过硬的自主核心技术外,还需要注重知识产权的建设,开展国家、行业及企业的知识产权战略研究。为此,对中石化的专利发展现状进行了分析,并对比埃克森美孚,深入分析石化行业的专利竞争格局,探讨专利发展的方向和策略,对于提升中石化的专利和科技竞争力具有十分重要的意义。

石化行业 埃克森美孚 中石化 专利

2013年我国企业发明专利申请量、授权量和有效发明专利拥有量排名中,中国石油化工股份有限公司(以下简称中石化)都名列前茅,其中,发明专利申请量排名第3位,申请量为3 701件;发明专利授权量排名第2位,授权量为1 627件;有效发明专利拥有量排名第3位,有效量为6 416件。中石化多年来坚持自主创新,积极推进科技进步,是石油化工行业在科技创新能力方面的“领头羊”,与国内其他石化企业相比,具有绝对的优势。但与国外石油化工大企业相比,仍有较大差距。总部设在美国的埃克森美孚公司是世界超大型上下游一体化的综合石油公司之一,由美国的埃克森公司和美孚公司1999年合并而成。埃克森公司和美孚公司都有100多年的发展历史,对专利制度的重视程度和专利管理水平等都深受美国专利制度环境的影响,截至目前,埃克森美孚公司是世界石油工业中拥有专利最多的公司[1]。文章对中石化专利申请的总体结构、分布状况发展趋势等进行分析,并对比国外石油化工大企业埃克森美孚,探讨中石化专利发展的方向和策略,对于提升中石化的专利和科技竞争力具有重要意义。

1 中石化和埃克森美孚专利现状

1.1 专利申请趋势

中石化从1984年开始申请第一件专利,而埃克森美孚历史比较悠久,从1893年就开始申请了第一件专利,从专利总数量上来说,埃克森美孚具有绝对优势。值得注意的是,根据专利申请的活跃度将中石化在全球的专利申请分为萌芽期、平稳增长期和快速增长期3个时期。

(1)萌芽期(1984—1996年):这一时期,中石化在全球的专利申请不太活跃,申请数量都不多,虽然整体趋势是在缓慢的增长,但申请总量在1996年还没有突破200件。

(2)平稳增长期(1997—2008年):中石化在全球的专利申请开始逐渐活跃起来,年申请总量突破千件。

(3)快速增长期(2009年至今):2009年开始,中石化在全球的专利申请有了大幅度的增长,并逐年保持较高的增长率。期末下降是因为某些发明申请尚未公布所致。

根据专利申请的活跃度将埃克森美孚在全球的专利申请分为萌芽期、平稳增长期、快速增长期和成熟期4个时期。

(1)萌芽期(1929年之前):这一时期,埃克森美孚在全球的专利申请不太活跃,申请数量都不太大,而且主要是集中在美国。

(2)平稳增长期(193—1962年):埃克森美孚在全球的专利申请开始逐渐活跃,年申请总量开始突破千件。

(3)快速增长期(1963—1999年):这一时期,埃克森美孚在全球的专利申请量有了大幅度的增长,在1998年达到最高,年申请量3 695件;除了在美国申请,在欧洲的申请量也有大幅度增加。

(4)成熟期(2000年至今):2004年开始,埃克森美孚在全球的专利申请量出现下滑趋势。

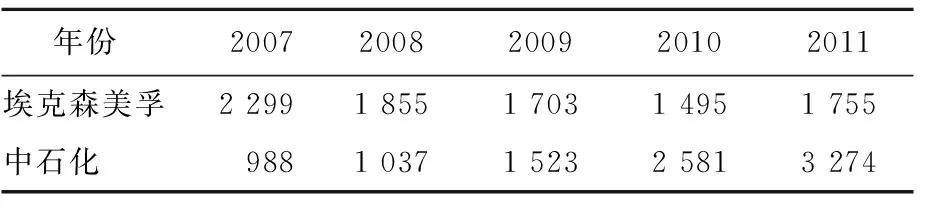

表1为近5年中石化和埃克森美孚的专利申请情况。从表1可以看出,中石化保持比较快速的增长,埃克森美孚有所下降整体趋于平稳。2007年时,中石化的专利申请量只是埃克森美孚专利申请量的一半,2010年和2011年中石化的专利申请量已经接近埃克森美孚的两倍。

表1 近5年专利申请情况对比 件

1.2 专利区域布局

中石化专利申请遍布全球39个国家,其专利申请量以中国为最,共计22 653件,占申请总量的92.6%;其他国家申请1 984件,依次是北美(美国),亚洲(日本和韩国),可以看出中石化的专利战略是以国内为重心。

埃克森美孚专利申请遍布全球82个国家,专利布局更重视北美、欧洲和亚洲的市场。埃克森美孚在美国的申请最多,是其申请总量的32%。在美国本土之外提出的专利申请达到70%之多,申请量达到万件以上的有加拿大、德国和日本。

1.3 专利年限分析

本章节分析的是两个企业在中国的专利申请数据。截止到2013年底,中石化在中国的发明专利申请总量是16 315件,发明专利授权量是9 292件,授权率是57%;埃克森美孚在中国的发明专利申请总量是2 193件,发明专利授权量是1 087件,授权率是50%。

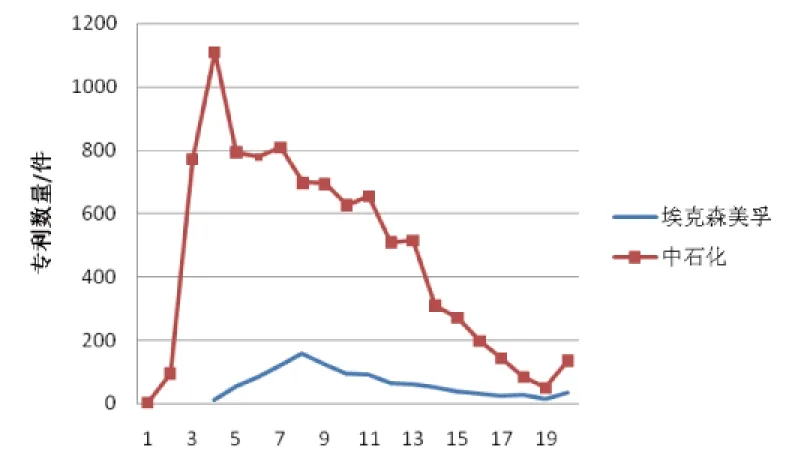

中石化专利权届满终止的有103件,未缴年费专利权终止的有1 004件,有效专利8 185件,专利平均年龄是8.5年,主要集中在3~11年,其中4年的最多。埃克森美孚专利权届满终止的有33件,未缴年费专利权终止的有312件,有效专利742件,专利平均年限是10.4年,主要集中在7~9年。可见在专利授权后,埃克森美孚维持专利的意愿最强。但是中石化8.5年的专利平均年限也优于我国发明专利平均维持年限5年多的情况(见图1)。

图1 中石化和埃克森美孚专利年限分布

2 重要热点技术

从中石化和埃克森美孚的专利现状可以看出,中石化在专利数量、质量、全球布局等方面还是有一定差距,但从中国建立专利制度之始,中石化就积极投身专利事业。尤其在2009年以后,专利申请增长明显,到2013年,其专利申请量更突破了5 000件,正处于专利快速增长期。在新兴热点技术领域,中石化也积极研发,加大投入。同时,对于重要的专利,也将专利价值成功转换成经济效益。

目前,世界石油工业正在从常规油气向非常规油气跨越。非常规油气主要为页岩系统油气,包括致密油和气、页岩油和气。目前页岩气已成为全球非常规天然气勘探开发的热点,页岩油的相关研究也正在兴起。

页岩气是从页岩层中开采出来的一种非常重要的非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中,正在成为搅动世界市场的力量。这种被国际能源界称之为“博弈改变者”的气体,极大地改写了世界的能源格局。较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。但页岩气储集层渗透率低,开采难度较大。

页岩油是指储存于富有机质、纳米级孔径为主页岩地层中的石油,是成熟有机质页岩石油的简称。页岩油以吸附态和游离态形式存在,一般油质较轻、黏度较低。主要储集于纳米级孔喉和裂缝系统中,多沿片状层理面或与其平行的微裂缝分布。

页岩气开采技术主要包括水平井技术和多层压裂技术、清水压裂技术、重复压裂技术及最新的同步压裂技术,这些技术正不断提高着页岩气井的产量。页岩气的成功开采为页岩油开采提供了技术参考,水平井体积压裂、重复压裂等“人造渗透率”改造技术,是实现页岩油有效开发的关键技术。

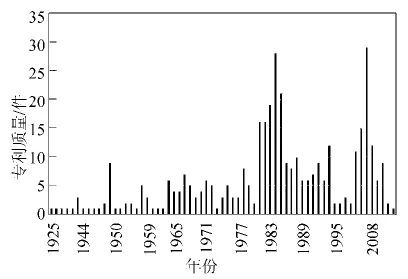

埃克森美孚非常重视非常规油气领域的发展。2009年,其耗资410亿美元以全股票方式收购了著名天然气开采企业克洛斯提柏石油能源公司(XTO),主要目的是购买这家公司的水力压裂技术;2012年,又以31亿美元收购了加拿大凯尔特勘探有限公司,从而获得凯尔特在加拿大西部拥有的丰富的页岩气资源。以关键词“hydraulic fracturing”、“shale”、“horizontal well”、“tight oil”为关键词进行检索,共计检索到埃克森美孚致密油气、页岩油气相关专利382件,其分布如图2所示。从1925年开始,在20世纪80年代最多,2004年以后又开始活跃,申请国家主要是在美国和加拿大,分别为248件和46件,2004年开始,在中国也有相关申请。

图2 埃克森美孚致密油气、页岩油气专利分布

中石化也积极在非常规油气领域方面的探索。2009年中国石化河南油田分公司率先在泌阳凹陷古近系部署专探页岩油的安深1井,2010年1月在井深2 450~2 510 m页岩层中实施大型压裂,获最高达4.68 m3/d的工业油流,其后部署第一口页岩油水平井泌页HF-1并在2012年2月实施了15段压裂。

以关键词“页岩”、“水力压裂”、“岩性地层”、“水平井”、“致密”进行检索,中石化在致密油气、页岩油气专利总量为303件,其专利申请开始于1992年,2009年后申请量渐增,2011年达到顶峰(见图3)。

图3 中石化致密油气和页岩油气专利分布

3 中石化重要专利产品

中石化在近几年屡次获得中国专利金奖,其中包括两个重要专利“苯和乙烯制乙苯的烷基化方法”和“一种己内酰胺加氢精制方法”。

(1)专利号:ZL97106448.2

中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院(以下简称上海石化院)发明的“苯和乙烯制乙苯的烷基化方法”专利(ZL97106448.2),提出了一种新的苯和乙烯制乙苯的烷基化方法,该方法采用改性高硅纳米ZSM-5分子筛为烷基化催化剂,在反应温度370~450 ℃、反应压力为常压~2.0 MPa、苯与乙烯物质的量比为1~25条件下反应制备乙苯,使苯和乙烯反应的乙苯收率和产品质量得到大幅度的提高。

同时,以该催化剂为基础,系统研究了苯和乙烯烷基化反应的规律及反应工艺,发明了反应温度低、反应压力缓和、苯/乙烯比低、反应负荷高的工艺技术,形成了具有自主知识产权的乙苯绿色清洁生产技术。

上海石化院以该发明专利为核心,集成了催化剂生产、烷基化反应工艺及大型反应器等关键技术,成功开发了“气相烷基化制乙苯清洁生产成套技术”,该技术与美国埃克森美孚公司的同类技术相比,催化剂负荷提高8%、使用寿命提高50%、乙苯产品纯度高达99.8%、物耗降低11 kg/t、能耗降低216 MJ/t,综合技术指标达到国际领先水平。该技术的成功开发,不仅首次实现了气相法乙苯清洁技术的国产化,而且打破了美国埃克森美孚公司的独家垄断,使中石化成为世界上第二个拥有气相法乙苯清洁生产技术的公司,对于提升我国石油化工行业的竞争力、实现可持续发展及建设资源节约型社会等均具有重要的意义。

这件专利已成功应用于辽宁华锦化工集团有限公司、江苏丹化集团、中国石油化工股份有限公司广州分公司、常州东昊化工有限公司、中国石油化工股份有限公司催化剂南京分公司等10多家企业。2010—2011年累计为企业新增销售额94.0亿元,新增利润10.8亿元,新增出口额4 608万元,经济效益和社会效益显著。

(2)专利号:ZL00109588.9

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院开发成功非晶态镍合金加氢催化剂,替代进口雷尼镍催化剂,在连续搅拌釜反应器中对己内酰胺加氢精制,成功实现了工业化应用。考虑到非晶态镍合金催化剂具有磁性,满足磁稳定床对催化剂的要求,而且磁稳定床可以防止细颗粒催化剂带出,可以实现高空速操作,于是提出采用非晶态镍合金催化剂在磁稳定床反应器中对己内酰胺加氢精制的构思。经过磁稳定床流体力学试验发现,液固两相磁稳定床的床层非常稳定,而在气液固三相磁稳定床中,由于气泡上升速度快,气泡尾涡容易夹带催化剂。考虑到己内酰胺加氢精制是对少量不饱和杂质的加氢饱和,所需的氢量较少,可能己内酰胺水溶液中溶解的氢就能满足反应要求。经过试验证实后,提出先将氢气溶解己内酰胺水溶液中,然后含有溶解氢的己内酰胺水溶液在液固两相磁稳定床反应器中进行加氢精制的新构思,也就是一种己内酰胺加氢精制方法。

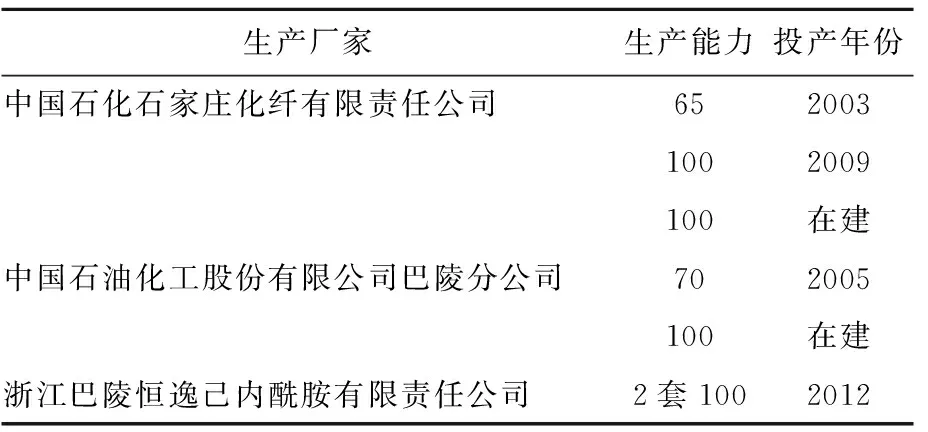

在专利转化方面,该专利经过小试、中试和工业试验,将磁稳定床反应器与磁性催化剂集成用于己内酰胺加氢精制,解决了一系列技术难题,在国际上首次实现了磁稳定床反应器的工业应用。目前已建成5套工业装置,在建2套工业装置,在我国己内酰胺行业的市场占有率达到80%(见表2)。该专利自实施以来,截至2011年12月,因产品质量提高而产生的新增销售额合计2.275亿元,节支合计3 497.5万元,新增利润合计为2.62亿元。

表2 我国己内酰胺生产情况 kt/a

该专利提供一种加氢效率更高,除杂质能力更强的新型己内酰胺加氢精制方法,催化剂在磁场作用下能在液相中很好地分散,磁场的存在能有效地促进催化剂、氢气和己内酰胺水溶液之间的相互作用,加氢效率大大提高,杂质含量远低于现有方法,催化剂消耗低,不需分离,流程连续简单,操作方便。磁性催化剂与磁稳定床反应器的创新与集成,提高了现有催化反应过程的技术水平,推动了石油化学工业的技术进步。

4 结语

目前我国石化企业在专利战略上尚处于消极防御型阶段,缺乏能够在世界石化领域产生重大影响的基本型和核心型专利以及专利技术体系的配套性与系列化。面对国外企业的战略攻势,中石化要围绕创新驱动发展战略,进一步提升知识产权创造、运用、保护与管理的整体水平,探索建立较为客观、科学的专利申请质量评估系统,抓好核心技术领域的战略研究,持续开展重大成套技术的知识产权保护工作,努力实现数量与质量双丰收。

[1] 杨铁军.专利分析实务手册[M].北京:知识产权出版社,2012.

催化裂化新技术途径

在近期召开的“美国燃料和石化生产商协会(AFPM)2015年会”上,有关专家对美国炼油工业现状进行了评估,对当前行业面临的挑战进行了讨论。

Johnson Matthey公司提出,要有新思路使ZSM-5助剂在催化裂化过程中发挥更多的特定作用。要使ZSM-5突破仅裂化汽油范围烯烃的局限,在催化剂藏量中使用10%(或更多)ZSM-5助剂效果会更明显。在用更多的ZSM-5助剂时,汽油和液化气范围的烯烃不仅是终端产品,而且也是反应的中间产品,可以进行异构化、环化、裂化和其他反应,可以帮助炼油商提高丙烯和丁烯产量,提高汽油辛烷值,也可以生产其他石化产品如二甲苯。

炼化生产一体化的另一个例子是生产芳烃。芳烃(苯、甲苯、二甲苯)是一种需求仍在增长的化工产品,可以提高催化裂化产品的价值,但需要在苛刻度更高的条件下运转。GTC技术公司探讨了从炼油产品中分离这些组分的技术,但难度很大,因为沸点相近,且有共沸混合物存在。

2008年,GTC技术公司推出GT-BTX萃取蒸馏工艺,能从炼厂物料中回收和净化芳烃。2013年GTC公司又推出了称之为BTX-Plus的关联工艺,可从裂化的石脑油中分出芳烃(BTX)和噻吩硫物种。最初作为一种脱硫技术设计的BTX-Plus工艺,也能有效地用于从催化汽油中直接回收用于生产石化产品的芳烃。GTC公司称,这项新技术能有效分出汽油中的硫和芳烃,不需要全馏分加氢处理,不会降低辛烷值。在常规加氢脱硫装置中,烯烃加氢会降低产品辛烷值,GTC公司使用专用溶剂的萃取蒸馏技术,可降低硫含量但没有辛烷值损失,而且能够分出高价值的BTX产品,比用传统方法进一步加工的能耗和投资都少。

CB&I公司的Stephen Williams介绍了该公司开发的CDAlky低温硫酸烷基化新工艺,其特点是用新设计的反应器,既定的化学反应不变,但与常规设备相比工艺的传质情况有所改变。CDAlky新工艺采用专有的静态反应器内构件,不用机械搅拌,实现烃与酸催化剂之间的密切接触。新工艺有许多优点,如没有碱和水洗工序,可以减少化学品成本和对环境的影响。此外,低温反应能减少副反应,提高辛烷值;因为在产品中没有水,可以减少产品分馏设备的腐蚀,提高可靠性。CB&I公司在得克萨斯州的示范装置运转以后,2013年CDAlky新工艺进入工业化阶段,在中国山东省成功地建设了3套工业装置。现在这3套装置都在运转,还有两套在设计中。

GTC技术公司介绍了提高汽油研究法辛烷值的另一项技术。作为Isomalk技术家族一员的异构化新技术称为Isomalk-4,设计是把C7正构烷烃转化为带支链的烷烃,明显提高辛烷值。Isomalk-4使用一种类似其他Isomalk技术所用的混合金属氧化物催化剂。GTC公司称,炼油商不断探索提高汽油辛烷值的新技术,Isomalk-4就是炼油商更好地利用相对低价值C7馏分的一种新工艺。

(李雅丽摘自Chemical Engineering,2015-05)

Analysis on Development Status of Patents in SINOPEC

Zhou Xue,Cui Yan,Tang Zhihua

(ChinaPatentInformationCenter,Beijing100088)

In recent years,the patent application volume of SINOPEC has continued to grow steadily,the patent authorization quantity has increased greatly,and considerable progresshas been made on the work of intellectual property rights.SINOPEC actively participated in the research of new hot technologies to transform the patent values into economic benefits.To make rapid progress,besides strong independent innovated core technologies,an enterprise should also attach importance on construction of intellectual property rights and carry out research on intellectual property strategyat national level,industry level and enterprise level.This paper analyzed the present situation of patent development of SINOPEC,and made in-depth analysis and comparisonbetween SINOPEC and Exxon Mobil to study the patent competition patternof petrochemical industry,and explore the direction and strategy of patent development,which is of great significance for enhancing the competitiveness of SINOPEC in patent and technology.

petrochemical industry,Exxon Mobil,SINOPEC,patent

2015-07-07。

周雪,女,1984年出生,2009年毕业于治金自动化研究设计院,控制理论与控制工程专业,硕士,工程师,现从事专利数据库的开发和建设,对专利数据进行处理和分析等工作。

1674-1099 (2015)04-0058-05

G306

A