产业扩散视角下中国产业效率变动与区域产业趋同——基于27 个产业的实证研究

赵伟光

(新疆财经大学 经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

一、引言

伴随我国经济增长速度回落到7%的增长区间,中国经济进入到产业结构调整、产业重新布局的“新常态阶段”。根据哈佛学派代表人物贝恩提出的“集中度——利润率”假说,一个产业的市场集中度越高,该产业的利润也就越高。中国经济落入单位数增长空间,表明我国产业结构和产业布局进入重新调整的新阶段。随着我国市场化程度的加深、国有企业改革的推进,东部地区部分产业发展饱和以及中西部地区产业基础的改善,加上消费结构的变化,这些都会对中国产业的集中及扩散产生影响。伴随着产业的扩散和集中,产业效率也会出现相应的变动。因此研究中国产业部门集中与扩散、全要素生产率变动和区域产业趋同具有重要的价值和意义。

国内学者关于产业集中度和全要素生产率的研究非常丰富。杨蕙馨(2005)在完全竞争、垄断竞争和规模经济的范围内运用自重度指标分析了我国37 大产业的集中度变化[1]。赵祥、郭惠武(2009)运用新经济地理向心力和离心力互动理论,将中国37 个产业部门划分为四大类型,分别是低产业关联、低劳动密集度产业,高产业关联、低劳动密集度产业,低产业关联、高劳动密集度产业,高产业关联、高劳动密集度产业;并认为中西部地区更有利于吸引低产业关联、低劳动密集度产业的转入[2]。赵祥(2013)基于部门异质性研究了我国37 个产业扩散的具体情况,认为各级政府在制定促进产业和区域协调发展政策时,应充分考虑不同产业的扩散特征,增加区域政策工具的针对性和有效性[3]。钟立新、徐文娟(2014)对产业扩散与经济距离的空间耦合效应进行了实证研究,认为从经济空间上来看,国内制造业中6/7 以上的产业呈现出集聚的特征[4]。刘俊杰(2005)认为,信息网络技术以及现代交通、物流技术的发展促进了国际直接投资拉动的全球性产业扩散;规模收益递增、溢出效应和资源共享则加速了产业在局部地域的向心集聚,地域文化和习俗等非正式制度维系和强化了这种集聚态势[5]。覃成林等(2011)指出,随着我国推行区域经济均衡发展战略,在省域范围内我国的区域经济出现了趋同,但就省份内部来说却出现了区域内差异的扩大[6]。

产业趋同方面的研究也非常丰富①。蔡昉、都阳(2000)[7]、吴玉鸣(2007)[8]认为中国各省的经济增长存在条件收敛,并不存在绝对收敛。同时伴随新经济地理理论的成熟和空间计量方法的发展,更多学者逐渐运用空间趋同模型来研究经济趋同问题,相比于传统的经济趋同模型,空间趋同模型更多的考虑到地理距离因素和经济关联对区域经济趋同的影响。史学贵、施洁(2015)运用空间动态面板数据模型分析了我国区域经济收敛[9]。白雪梅、赵峰(2011)运用空间面板数据模型分析我国经济增长趋同,并与截面数据模型和普通面板数据模型进行比较,认为空间面板模型更能解释经济趋同现象[10]。

上述学者对产业扩散与产业效率、经济收敛问题进行深入研究,给出了很多有价值的建议,但或多或少存在一些不足。一是以往研究多是从产业扩散的角度对产业进行划分,并没有论述这些产业部门具体效率的变动情况;二是关于经济趋同的研究更多的以区域为研究对象,并没有区分不同产业部门扩散和效率变动对于经济趋同的影响。因此,笔者运用产业扩散传统理论和新经济地理相关理论,以我国27大产业部门为样本分析不同类型产业的扩散性与效率之间的关系,在此基础上将27 大产业部门划分为集聚、低效率部门,集聚、高效率部门,扩散、高效率部门,扩散、低效率部门四大类,回答并验证贝恩提出的“集中度——利润率”假说在中国的实际应用效果。同时运用空间趋同模型对四大产业部门在全国省域范围内增长趋同分别进行研究,并给出相应的政策建议。

二、产业扩散、效率变动与产业增长趋同相关理论

1、产业扩散与效率变动机制

传统产业集中度与效率变动理论研究是基于E.H. Chamberlin 和J. Robinson 提出并由E.S.Mason 以及J. S. Bain 等人完善的SCP 框架——市场结构、市场行为和市场绩效。一般而言,集中度高的市场将导致不完全竞争,使大企业能够凭借其优势,运用市场力量来获取超额垄断利润,所以产业的集中度与绩效正相关,产业的市场结构决定市场行为,进而又决定市场绩效。Demsetz 和Peltzman 则对SCP 框架下市场结构的决定性作用提出了质疑,并提出分析产业集中度和效率的新理论,即有效结构假说。他们认为高效率的企业具有更先进的管理及生产技术,能够降低成本、增加利润,故在竞争中能取得更大的市场份额,最终使整个产业的集中度提高[11]。

2、产业增长趋同机制分析

1991 年,克鲁格曼(Paul R. Krugman)发表的力作“规模收益递增与经济地理”标志着新经济地理学的诞生。模型解释了两个初始条件完全均质的地区如何在“外在”的冲击下导致一个地区通过循环因果累积的自我强化效应实现集聚并成为相对发达的中心地区,而另一个则演变成相对落后的边缘地区[12]。新经济地理理论认为,造成区域经济发展差异和趋同的原因主要有两个:一是由经济集聚区生产成本上升造成的,伴随产业的扩散以及运输成本的降低,产业部门在区域范围内重新布局,落后地区由于产业的转入导致产业增长加快,发达地区面临生产成本上升和产业转出,产业增长放缓,最终区域经济将出现经济增长的趋同;二是由于产业部门之间存在着投入产出关联以及生产要素的跨区域流动,这会导致产业链一个产业环节的增长,会通过投入产出效应带动整条产业链其他环节的产业同步增长。由于各产业链环节随着区域交通运输成本的下降出现跨区域布局的现象(产业扩散),这就会造成产业的趋同发展。

三、中国工业产业分散与产业效率的描述分析

产业之间的分散和集中主要受到投入产出关联、市场规模和运输距离的影响。笔者将对中国产业部门集中度与效率变动情况进行更深入的实证研究。

1、方法介绍

(1)产业集中度

选用市场集中度指标的变化情况来反映中国产业部门的集中分散情况[13]。集中度表示对于产业K 而言,规模最大的前N 个地区合计占其总产业规模的份额。产业集中度指数的取值范围在0 -1 之间,指数值越大代表集中度越高,通过将各年份的各产业集中度进行比较,就能够反映出产业的集中情况。这里主要计算前5 大省份在K 产业上所占的份额之和。计算公式如下:

式(1)中,CR 表示产业部门内规模最大的r 位产业部门的集中度,Xi表示该产业中第i位产业的工业总产值。

(2)全要素生产率

运用Malmquist 指数来衡量不同产业的效率变动情况。Malmquist 指数最初由Malmquist 于1953 年提出,Caves、Christensen 和Diewert 于1982 年开始将这一指数应用于生产效率变化的测算,从t 期到t +1 期,计算全要素生产率变化的malmquist 指数公式为:

在式(2)中xx+1、yt+1,分别是t +1 期的投入与产出量,xt、yt分别是t 期的投入与产出量和则表示的是以t期技术T 为参照的t 期和t +1 期的函数。从产出方面来看,以第t 期的技术水平T 作为参照,Malmquist 指数可表示为:

2、数据来源及处理

数据来源于2006 -2013 年《中国工业经济年鉴》,主要包括我国2005 -2012 年中国27 大制造业部门的工业总产值、全部从业人员平均人数、资本总额②。

运用各省区不同产业部门工业总产值计算产业集中度指数。

运用各产业部门工业总产值作为产出变量,资本总额和平均总就业人数作为投入变量计算相应产业部门的全要素生产率。

其中产业集中度的测算借助于R 软件,全要素生产率的计算借助于deap2.1 软件。

3、结果分析

根据以上方法计算出2005 年、2012 年中国27 大产业部门的市场集中度和全要素生产率。并用2012 年各产业集中度同2005 年集中度作对比,将2012 年各产业全要素生产率同2005年全要素生产率作对比。根据这两个不同维度组合将我国27 个制造业产业划分为四大类产业部门:集聚、低效率变化部门,集聚、高效率变化部门,扩散、低效率部门,扩散、高效率部门。下面就以中国两位数分类的产业部门为例对以上四种产业部门的扩散与效率变动进行深入的分析。

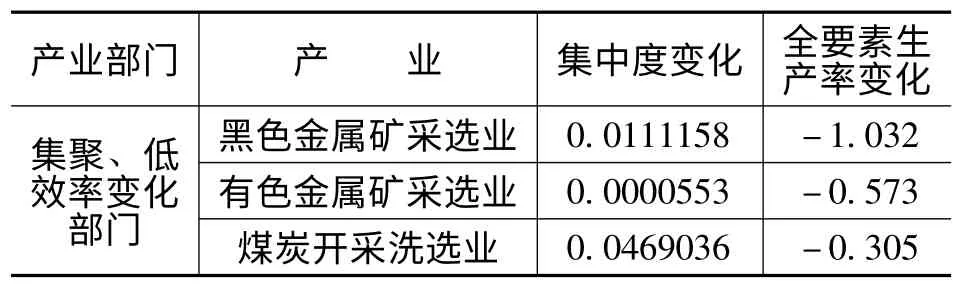

(1)集聚、低效率变化部门

这类产业部门主要包括黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业。这类产业多为资源密集型产业部门,前期资本投入大、技术含量较低,多位于产业链的低端环节。这类产业出现集聚的主要原因在于:一方面,面对我国粗放型的经济增长方式,国家颁布了多项整顿资源型产业的相关政策,以煤炭产业为例,伴随全国范围内的整顿小煤窑,我国继续实行煤炭产业的资源整合工作,目标是在全国范围建设具有国际竞争力的大型煤炭企业集团③;另一方面,随着2008 年金融危机的爆发,我国东部沿海地区经济受到了巨大冲击,加上东部地区率先进行产业升级,逐渐重视生态环境问题,将大量高污染的采掘业转移[14]。造成这类产业部门效率走低的原因主要是:在价格下行和成本上升的双重挤压下,2014 年中国工业企业利润同比仅增3.3%,较2013 年的12.2%的增速大幅放缓8.9 个百分点④,造成工业对传统资源需求量下降;同时各省份纷纷颁布环境法规,这在一定程度上提高了本地区采掘产业的生产成本。

表1 集聚、低效率变化部门

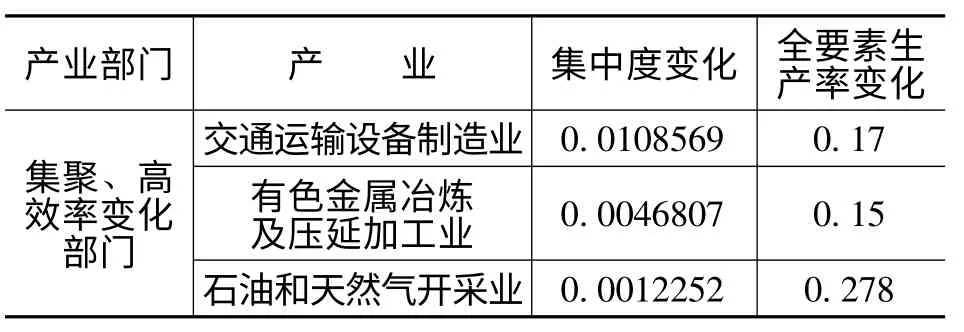

(2)集聚、高效率变化部门

这类产业部门主要包括交通运输设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、石油和天然气开采业。这类部门多属于具有高垄断特性的产业部门,往往由于具有较大的规模特性,只有达到一定的垄断程度,才能发挥出规模经济。同时也验证了熊彼特关于技术创新的论断,即具有高垄断性的产业部门能够集中更多的优质资源来进行技术研发和创新。这也进一步验证了贝恩提出的“集中度——利润率”假说。随着我国经济转型升级进入深水区,同时面对国外强大的跨国企业的恶性竞争,需要国内制造业部门进一步兼并和重组,只有这样才能在国际竞争中掌握话语权。例如,我国南车、北车进行了合并,大大提高了我国交通运输设备制造业的国际竞争能力,同时也产生了巨大的规模经济效应,有利于生产效率的提高。这也解释了交通运输业产业集聚和全要素生产率提升的现象。我国的石油产业也逐渐完成区域集聚,形成集中式开采和加工的产业链布局,这也符合这类产业部门的生产特性。

表2 集聚、高效率变化部门

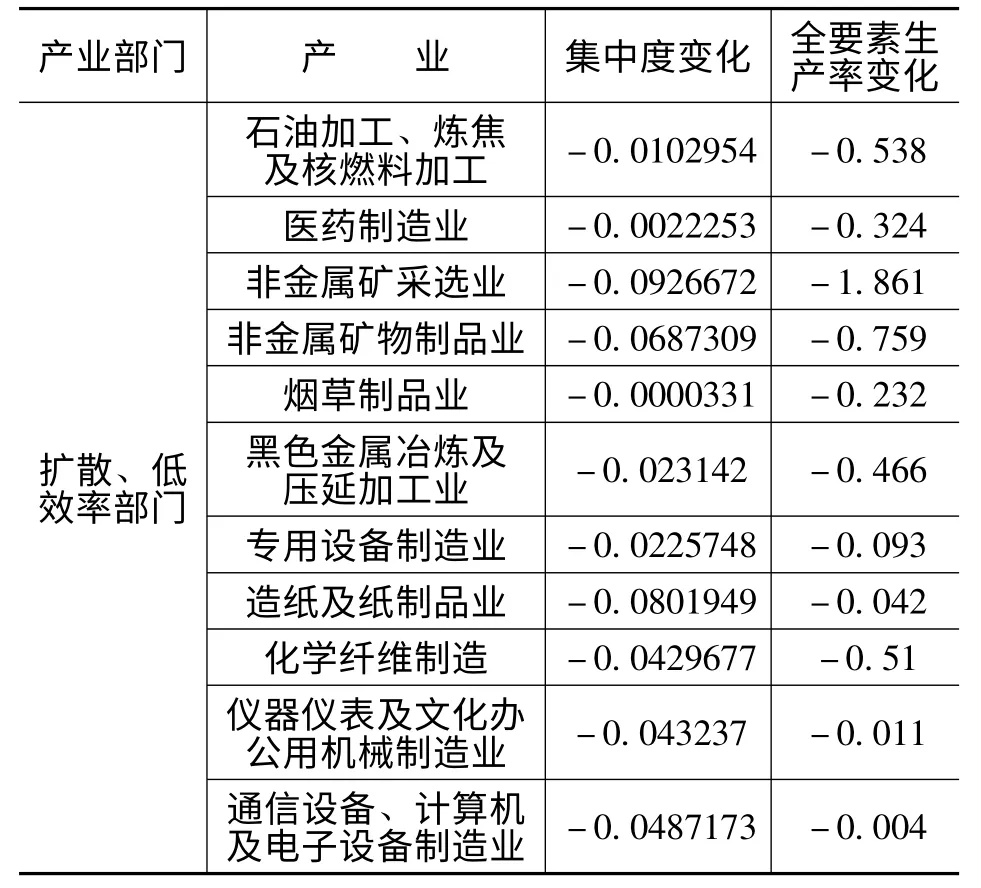

(3)扩散、低效率部门

这类部门主要包括石油加工、炼焦及核燃料加工、医药制造、非金属矿采选、非金属矿物制品、烟草制品、黑色金属冶炼及压延加工、专用设备制造、造纸及纸制品、化学纤维制造、仪器仪表及文化办公用机械制造、通信设备、计算机及电子设备制造业等。这类部门多位于产业链中端环节,资本投入较大、技术水平较高、产业关联度不强。造成该部门产业扩散的原因主要是国家推行区域经济均衡发展战略,如2000 年推行的“西部大开发战略”、2003 年实施的“东北老工业基地振兴”、2006 年推行的“中部崛起”。尤其是近些年,国家陆续批复五十多个国家级开发区以促进中西部地区的基础设施建设,各类财政转移支付、国债、预算内建设资金和部门建设资金逐渐向这些地区倾斜。各省份纷纷设立开发区,吸引以上类型产业的转入。造成这类产业部门效率下降的主要原因与集聚、低效率变化部门效率下降的原因相同,主要是我国制造业增速放缓和生产成本上升、价格下行,造成这类产业部门库存高起。以钢铁产业为例,2014 年全国29 个重点城市钢材社会库存量为973.04 万吨,产能过剩率达到30%⑤。伴随国家调控房地产行业,钢铁价格持续走低,类似的还有造纸等产业部门。

表3 扩散、低效率部门

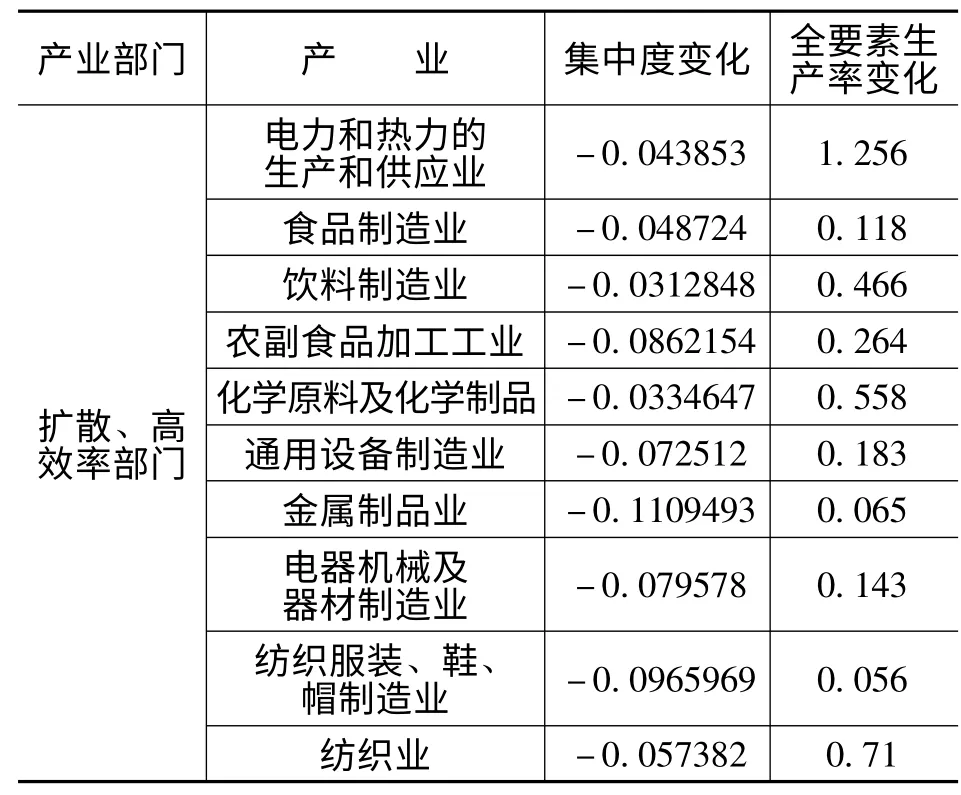

(4)扩散、高效率部门

这类产业部门主要包括电力和热力的生产和供应业、食品制造、饮料制造业、农副食品加工工、化学原料及化学制、金属制品、电器机械及器材制造、纺织服装鞋帽制造、纺织等。这类产业部门多为消费品工业部门,劳动力成本是影响企业布局的关键因素。造成这类产业部门扩散的原因与扩散、低效率部门相同,主要得益于中西部地区交通运输条件的改善和国家政策的大力支持。以纺织业为例,伴随东部地区劳动力成本的上升,大量纺织企业向我国中西部地区转移,2013 年中国纺织工业投资同比增长17%,西部12 省区市投资同比增长27%,大大高于全国平均水平。造成这类产业部门效率提高的原因主要是国家推行和实施的一系列刺激消费政策以及城市化进程的推进。2014 年前3 季度,最终消费对经济增长的贡献率为48.5%,超过投资,成为拉动经济的第一大推动力。

表4 扩散、高效率部门

四、产业扩散下区域产业增长趋同

通过上述分析发现,我国产业部门出现了明显的扩散效应。伴随产业扩散,相应产业的全要素生产率也出现了高低起伏的变动。这种产业扩散和效率变动对我国区域产业增长趋同的影响需要进一步分析。

1、模型介绍

收敛模型是研究区域或产业增长趋向一致的分析方法,传统的产业收敛模型多是在空间孤立的假设下进行研究的。分析产业扩散现象不能依赖于传统的产业收敛模型,这是由于伴随产业扩散,区域产业系统之间存在着投入、产出上的联系,一个区域产业链环节的变动一定会引起其他区域产业链环节的变动,即产业变量之间存在自相关性。空间收敛模型通过加入空间相邻和距离因素,可以有效避免自相关问题,不仅可以提高模型估计结果的准确性,同时更符合现实的经济条件。

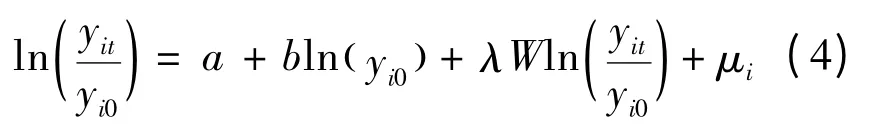

空间计量模型包括空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM),前者用于分析相邻单位对其他单位的影响,后者用于分析空间间接依赖关系(通过误差项来反映空间关系)。在这里选用的空间滞后收敛模型形式如下:

上式中i 代表区域,这里主要指我国31 个省区;t 代表时间序列,期初年份为2005 年,期末年份为2012 年;W 代表空间权重矩阵,主要根据区域之间的相邻关系计算所得;y 代表上文四大类产业部门分别的工业总产值;λ 代表空间自相关系数,表示空间数据的自相关性。

2、数据处理

用集聚、低效率变化部门 (Ⅰ),集聚、高效率变化部门 (Ⅱ),扩散、低效率部门(Ⅲ),扩散、高效率部门(Ⅳ)的平均工业总产值来代表y。起始年份为2005 年,期末年份为2012 年,分析区域为我国31 个省区。

关注学生的行为表现,是为了分析这些行为背后的动机、诱因,并前瞻这种行为可能带来的后果,进而制定行之有效的辅导措施。如,低年级儿童活泼好动、容易激动,但行为背后的动机却不尽相同。有些学生扰乱课堂秩序,可能是想挑战权威,也可能是想引起教师和同学的注意,也可能仅仅是觉得好玩,也可能只想跟风玩玩,还可能是有负面情绪的排解……同样的行为,却有千差万别的诱因和动机。因此,只有教师前期关注与了解学生,才能摸清学生问题的症结,进而对症下药,这样就会取得事半功倍的效果。

3、结果分析

利用空间滞后趋同模型分别对四大类产业部门区域产业收敛情况进行分析,为了进行比较,首先给出普通收敛模型回归结果,再给出空间滞后收敛模型回归结果。所有的回归借助于R 软件和相应的空间模型分析包来进行,分析结果见表5。

表5 模型估计结果

集聚、低效率变化部门:普通趋同模型和空间滞后模型存在显著差异,空间滞后模型R方和F 统计量都有了明显的提升。空间模型的AIC 统计量为64.246,低于普通面板的65.675,证明采用空间趋同模型更准确。收敛回归系数为0.0009,表明集聚、低效率变化部门在各省份的产业发展速度与期初水平是正相关的。期初产业增长速度高的地区,在之后各期产业增速也比较高,表明这类产业部门通过集聚效应没有出现区域产业增长趋同的趋势,这类产业部门通过空间集聚使区域产业增长速度趋于扩大。空间自相关系数为0.01192,表明这类产业部门存在较强的空间关联性。这类产业部门由于其集聚性不应成为中西部地区承接产业传入的主要产业。

集聚、高效率变化部门:从AIC 统计量和R 方能够看出,空间滞后收敛模型优于普通趋同模型。空间趋同模型的AIC 要低于普通面板数据,证明空间趋同模型更优。产业趋同系数为0.137,高于集聚、低效率变化部门,表明这一部门的产业发展差异明显扩大,期初发展速度快的地区,期后产业增长速度也较快。导致这一结果的原因是这类部门通过集聚和兼并重组,促进了产业效率的提高,使产业集聚区的增长速度明显加快。空间自相关系数为0.02,明显高于集聚、低效率变化部门的0.01192,表明这类产业部门的经济关联性更强,投入产出效应明显。这一产业部门应是我国促进经济发展的主导产业部门。

扩散、低效率部门:空间滞后趋同模型优于普通趋同模型。产业趋同系数为-0.072,表明这类产业部门的产业增长速度与期初值负相关。期初发展速度快的区域,被其他区域赶超。这类产业部门通过产业扩散使区域产业增长速度趋同,这主要是由于产业扩散导致产业效率提高的结果。这类产业部门是推动中西部地区实现经济赶超的主要力量,也应是中西部地区承接产业转移的最主要的产业选择,是缩小我国区域经济差距的主要力量。

扩散、高效率部门:空间滞后趋同模型优于普通趋同模型。产业趋同系数为-0.012,表明这一产业部门在全国范围内出现了明显的趋同效应,产业扩散承接区的产业发展速度要快于产业扩散转出区的产业发展速度,但明显低于扩散、低效率部门的-0.072,说明这类产业部门产业趋同速度慢于扩散、低效率部门。这类部门也应是我国推行区域经济均衡发展的主要产业部门,也是中西部地区承接产业转移的主要产业部门。

五、结论及政策建议

1、结论

通过运用产业集中度和全要素生产率划分方法,将全国27 个制造业产业根据集中度、全要素生产率划分为集聚、低效率变化部门,集聚、高效率变化部门,扩散、低效率部门,扩散、高效率部门4 大部门,来验证贝恩提出的“集中度——利润率”假说。实证结果表明,从总体来看,我国产业趋向于扩散,各产业部门平均全要素生产率产出效率明显下降。

贝恩提出的“集中度——利润率”假说只能在集聚、高效率产业部门得到验证,从中国的实证结果来看,并不具有广泛的指导意义。通过分部门进行深入分析,每个产业集中与扩散、效率高低的变化并没有绝对的论断。应该根据国家经济发展的工业化程度、居民消费结构和层次的变化、外部环境的干扰、具体产业部门的市场竞争环境和生产特性等多个角度去理解集中度与利润率之间的逻辑关系。

通过采用空间收敛模型对以上四大类产业部门增长进行收敛分析,结果表明:集聚、低效率变化部门和集聚、高效率变化部门这两大部门并没有出现产业增长方面的区域收敛。集聚、高效率变化部门通过集聚和兼并重组,形成规模效应,产业效率提高,这类产业部门集聚区的产业发展速度明显高于其他三大类产业部门(从各产业部门的收敛系数可以看出),说明这类部门是支撑我国经济增长的支柱性产业部门。

通过采用空间收敛模型对以上四大类产业部门增长进行收敛分析发现,扩散、低效率部门和扩散、高效率部门的产业增长在全国范围内出现了收敛,其中扩散、高效率部门收敛速度更快。说明我国通过推行区域经济均衡发展战略,促进了中西部地区的基础设施建设,加快了这两类产业部门的产业转移速度。这两类产业部门应是我国推行区域经济均衡发展和中西部地区经济发展的主要产业转移部门。

2、政策建议

(1)集聚、低效率变化部门

这类产业部门在产业性质上出现集中,但由于这类产业大多是资源类产业部门,随着我国逐渐提高环境治理标准加上全国性的传统资源型产业产能过剩,这类产业部门出现了效率下降的现象。从收敛性来看,这类产业部门也没有出现收敛。国家应加大对这类产业部门的管理力度,通过合理的兼并,提高资源集中利用率和产业效率[15]。

(2)集聚、高效率变化部门

这类产业部门在产业性质上出现明显的集聚,产业效率逐渐提高。虽然这类产业部门在全国范围内没有出现产业增长趋同的现象,但这类产业部门无疑是支撑我国经济增长的主导部门。国家应进一步加强这类产业部门的集聚,形成集聚效应,提高这类产业部门的国际竞争能力,从而带动相关产业的跟进式发展。

(3)扩散、低效率部门和扩散、高效率部门

这两类产业部门在产业性质上趋向于扩散,这主要是受产业部门的性质、我国东部地区生产成本上升和中西部地区经济基础改善等原因造成的。这两类产业部门在全国出现了明显的产业增长收敛,表明这两类产业部门应是我国缩小东西部差距、推行区域经济均衡增长的主要产业。国家应继续完善中西部地区的交通基础设施和经济基础,为这类部门的扩散和转移创造外部环境条件。

【注 释】

①趋同主要分为σ 趋同和β 趋同。σ 趋同主要是人均指标上的趋同;β 趋同主要指增长率的趋同。同时这两大类趋同方式又可分为绝对趋同和相对趋同(俱乐部趋同)。

②这27 个产业为我国《国民经济产业分类》(GB/T4754 -2002)中代码为13 -42 的部门。

③国家能源局出台《关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见》。

④中国国家统计局2015 年1 月27 日发布数据。

⑤数据来源于中国钢铁工业协会。

[1] 杨蕙馨,刘春玉. 知识溢出效应与企业集聚定位决策[J].中国工业经济,2005,(12):41 -48.

[2] 赵 祥,郭惠武. 产业关联、要素结构与产业扩散[J].首都经济贸易大学学报,2009,(5):49 -58.

[3] 赵 祥. 基于部门异质性的产业扩散模式研究——以广东省内产业转移为例[J]. 工业经济研究,2013,(2):10-20.

[4] 钟立新,徐文娟. 产业扩散与经济距离的空间耦合效应测度与实证分析[J]. 企业经济,2014,(8):111 -115.

[5] 刘俊杰. 扩散与集聚:全球产业空间整合新态势[J]. 开发研究,2005,(2):23 -26.

[6] 覃成林,张 华,张技辉. 中国区域发展不平衡的新趋势及成因——基于人口加权变异系数的测度及其空间和产业二重分解[J]. 中国工业经济,2011,(10):37 -45.

[7] 蔡 昉,都 阳. 中国区域经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J]. 经济研究,2000,(10):30 -37.

[8] 吴玉鸣. 县域经济增长集聚与差异:空间计量经济实证分析[J]. 世界经济文汇,2007,(4):38 -56.

[9] 史学贵,施 洁. 中国区域经济收敛性的再估计——基于技术溢出的空间动态面板数据模型[J] . 科技管理研究,2015,(6):212 -215.

[10] 白雪梅,赵 峰. 我国区域经济趋同测度研究——基于面板数据空间计量模型的分析[J] . 财经问题研究,2011,(4):109 -115.

[11] 赵伟光,敬 莉. 区域经济关联与经济增长的空间溢出效应——以新疆为例[J]. 财经科学,2015, (3):131 -140.

[12] Krugman,P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991:99 -150.

[13] 赵伟光,敬 莉. 新经济地理视角下区域经济增长差异——基于新疆天山北坡经济带的实证研究[J]. 新疆农垦经济,2015,(2):65 -72.

[14] 易秋平. 地方政府竞争下的产业转移空间失配及其调控措施[J]. 湖南社会科学,2014,(1):119 -123.

[15] 李宏亮. 战略性新兴产业与生产性服务业融合发展研究[J]. 安徽农业大学学报(社科版),2014,(5):56 -60.

——以陕西省为例