内、外源提示对探测方块注意影响的实验研究

邱桂凤 张利伟 张庆林

摘要 以方块作为探测刺激,考察了内源和外源两种提示条件对其注意加工的影响情况。结果发现,内源注意条件下,内源提示的效果不明显。外源注意条件下,提示在下视野出现时,被试反应明显快于提示在上视野出现;而探测在上视野出现时的反应时反而要短于在下视野出现;外源提示的作用非常明显。实验结果说明,上、下视野探测方块在两种注意条件下的反应情况有所不同。

关键词 内源注意;外源注意;SOA

分类号 B842

1 引言

注意在认知领域的研究已经引起了众多研究者的重视。有人曾提出过存在两种类型的注意:一类是主动、随意的、耗费心神的;另一类是被动、反射性、不随意、不费心神的(杨华海,赵晨,张侃,1998)。Posne进一步将注意区分为内源性注意(endogenous)和外源性注意(exogenous)两种(Posner,1980)。他在研究中运用空间线索技术,在注视点给被试呈现一个指向性符号作为线索,结果发现,注意指向的区域得到了更好的加工,而非注意指向的区域则相反。由于这种注意朝向是受意图控制的,因此称为内源性选择注意。Jonides在其研究中发现(Jonides&Voluntary,1981),不论外周线索对目标出现地点提不提供信息,都能够吸引被试的注意。这种注意主要取决于刺激特性,是独立于被试者意图控制的,因此称为外源性选择注意。

许多研究结果发现,内源和外源注意可能代表两种不同的注意系统。例如,Eimer用短和长两种时间间隔条件比较了内源和外源提示对目标刺激加工的 ERP 的影响(Eimer,2000)。结果表明,内源性注意和外源性注意加工的时间进程有所差异。Hopfinge等进一步考察了当内源性和外源性机制同时参与时,脑内信息加工的多重阶段是如何受到影响的。结果发现,内源性和外源性注意产生了明显重叠的对信息加工的影响(Hopfinger&West,2006)。有的行为研究也表明,内源提示和外源提示具有不同的机制。内源提示诱发缓慢的、受控制的和随意的注意分配,而外源提示则以快速的、自动的、非随意的方式吸引注意(Riggio&Kirsner,1997;Eimer,2000)。这些研究的结果似乎表明,内源和外源两种条件影响注意的机制和效果可能是不同的。本研究拟选择方块作为探测刺激,进一步探讨内、外源两种提示条件对探测方块注意的影响情况。

SOA(即刺激异步呈现时间)是视觉选择性注意研究中考察的一个重要因素。已有研究表明,内源性注意的发展是渐进的,一开始是宽泛的注意(150ms SOA),然后是狭窄的

集中(500ms SOA);而外源注意引起立即的、快速的、狭窄的集中(50ms SOA),但外源性注意在加速反应后(SOA大于300ms)会产生返回抑制(吴燕,隋光远,曹晓华,2007)。Chastain的研究中提出,内源性提示能在较长SOA的条件下仍然有效(Chastain,1996)。基于这些研究的结论,本研究将内源注意条件的SOA设定在500-600ms,而外源注意的SOA设定在140-240 ms,一方面为了能够有效区分两种类型的注意,另一方面外源注意条件下也不会产生返回抑制。

在人类空间选择性注意的研究中,许多实验集中于对左、右视野的探讨,而对上、下视野进行的研究相对较少,并且这些研究的结论也存在不一致性。例如,有的研究中提出,上、下视野具有功能上的不对称性,并且下视野可能更具有某些功能上的优势(Maunsell&Van,1987)。但有的研究却发现,在上视野的物体反而更容易被优先扫描(Zhou&King,2002)。此外,有的研究者提出,垂直方向提示的有效性比水平方向要低(Rafal,Posner,Friedman,Inhoff,&Bernstein,1988)。考虑到这些问题,本研究将探测出现的位置区分为上、下方向,拟对垂直方向上内、外源提示的有效性进行进一步的探讨,进而分析上、下视野在注意转移中的优势性问题。

2 实验一

2.1 被试

某大学本科生和硕士研究生32人(男生17人,女生15人),年龄19-24岁。视力或矫正视力正常,均为右利手。实验结束后获得适量报酬。

2.2 实验设计

采用2×2被试内实验设计。第一个因素是内源提示的指示方向,包括向上指示(箭头向上 “↑”)和向下指示(箭头向下 “↓”)两个水平;第二个因素为探测刺激出现的位置,包括上视野出现和下视野出现两个水平。

2.3 实验程序

实验程序用E-Prime软件编写。刺激呈现流程为,首先在屏幕上呈现一幅中央带注视点“+”,注视点上下各有一个空白方框的图片500ms,要求被试集中看中央注视点位置。接下来,在注视点位置呈现一个向上或者向下的红色箭头200ms,告诉被试箭头指向的方向可能是后面的探测刺激出现的方向,也可能不是。随机间隔300-400m后,在注视点的上方或下方方框内出现一个红色的方块,要求被试只要看到方块出现就按“1”键。为了避免被试的反应定势,程序中还包括探测不出现的情况,如果方块不出现,就按“2”键。探测不出现的情况不进行统计分析。

整个实验分为三个组块。每个组块中包括106组刺激,其中6组探测刺激不出现,不进行统计分析,另外100组包括50次提示箭头向上和50次箭头向下的情况。本研究中提示有效(即提示方向与探测出现位置一致)与提示无效的次数控制在4:1。各种情况的刺激随机呈现,各个组块之间被试可以进行适当的休息。被试练习15组,熟悉了按键反应后,正式实验开始。实验时被试静坐于实验室内,刺激呈现后要求被试尽可能快而准地作出按键反应。

2.4 结果

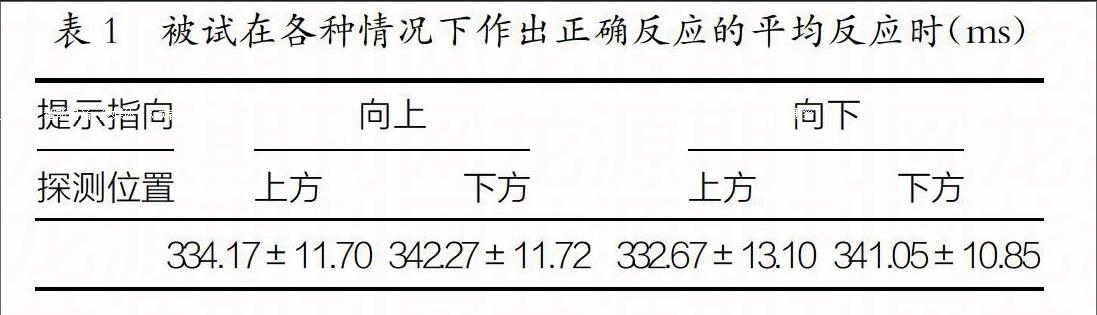

使用SPSS12.0对数据结果进行统计分析。将反应时在150-1000ms之外的反应剔除。统计结果显示,被试作出正确按键反应的平均正确率为95.30℅。此处仅对正确反应的反应时进行统计分析。被试在各种情况下作出正确反应的平均反应时见表1。

对提示指向和探测出现位置进行两因素重复测量方差分析。结果显示,提示指向的主效应不显著,F(1,31)=0.27,p >0.05。探测出现位置的主效应接近显著,F(1,31)=4.00,p=0.054;进一步分析发现,探测方块在上方出现的反应时有短于在下方出现的反应时的趋势。两因素的交互作用也没有达到显著性水平, F(1,31)=0.001,p >0.05。

3 实验二

3.1 被试

某大学本科生32人(男生16人,女生16人),年龄18-21岁。视力或矫正视力正常,均为右利手。实验结束后获得适量报酬。

3.2 实验设计

采用2×2被试内实验设计。第一个因素是外源提示出现的位置,包括在上视野和下视野出现两个水平;第二个因素为探测刺激出现的位置,也包括上、下视野出现两个水平。

3.3 实验程序

与实验一不同的是,本实验中的提示变为了外源性提示,不再是在中央出现提示,而是在上视野或者下视野短暂呈现一个红色星号40ms作为提示。然后随机间隔100-200ms后,在上视野或者下视野出现方块,要求被试只要看到方块出现就按“1”键。如果不出现就按“2”键。其他程序和要求与实验一都是相同的。

3.4 结果

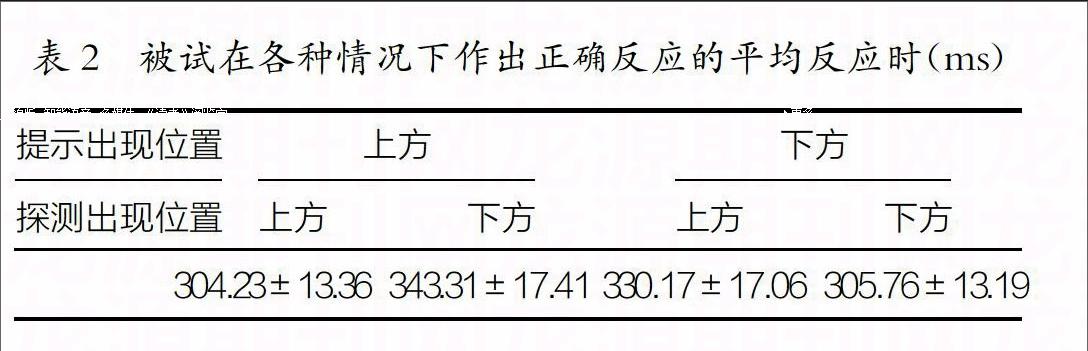

用SPSS12.0对数据结果进行统计分析。同样将反应时在150-1000ms之外的反应剔除后,统计结果显示,被试作出正确按键反应的平均正确率为93.80℅。只对正确反应的反应时进行统计分析。被试在各种情况下作出正确反应的平均反应时见表2。

对提示出现位置和探测出现位置进行两因素重复测量方差分析。结果显示,提示出现位置的主效应显著,F(1,31)=6.27,p < 0.05;进一步分析发现,提示星号在下方出现时,被试的反应明显快于提示在上方出现。探测出现位置的主效应也显著,F(1,31)=9.15,p < 0.01;进一步分析发现,探测方块在上方出现时的反应时明显的短于在下方出现时的反应时。两因素的交互作用非常显著,F(1,31)=33.18,p = 0.000;两者的交互作用示意图如见图1。进一步分析发现,提示星号出现位置与探测出现位置一致时的反应时要显著的短于不一致时的反应时。

对内、外源注意条件下四种情况的反应时分别进行单因素方差分析。结果表明,只有在提示向下(在下)且探测在下的情况下,两种条件的反应时差异显著,p < 0.05。外源提示条件下的反应时要短于内源提示条件。

4 讨论

由实验结果可以看出,在内源注意条件下,提示指向的主效应并不明显,指示箭头向上或向下时,被试的反应时差异并不显著。而外源注意条件下,提示出现位置的主效应比较明显。提示在下方出现时的反应时明显的短于在上方出现时的反应时。正如有的行为和ERP研究中指出的,下视野与上视野视觉相比具有某种优势(He,Cavanagh,&Intriligator,1996)(敖新宇,范思陆,何逊,陈霖,2000),本研究中,下视野外源提示优于上视野的结论也为下视野优势提供了一定的证据。可能由于神经结构等方面的优势(Maunsell&Van,1987),下视野在空间注意的能力方面要优于上视野。

此外,实验一的结果表明,探测在上方出现时的反应时有短于下方出现的反应时的趋势,实验二的结果则明显表明,探测在上方出现时的反应时要明显短于在下方出现时的反应时。实验一中虽然检验结果没有达到非常显著的水平,但我们可以看出是存在上方探测反应时短于下方的趋势的。总之,两个实验的结果似乎说明,被试更容易对上方出现的探测作出反应。我们认为,该结果与前面所说的下视野优势并不矛盾。下视野优势可能在空间注意过程的早期更容易体现,而当空间注意机制发挥作用后,在接下来的阶段,被试进行空间扫描,捕捉目标,在这个过程中,在上视野的物体可能被优先扫描,因而只需要耗费较少的认知资源就能作出反应。而下视野的物体则需要耗费更多的认知资源。正如有的研究中指出的,上视野与下视野相比在扫描潜伏期和正确率上有优势,扫描的潜伏期更短,正确率更高(Zhou&King,2002)。宛小昂等人也发现,对上视野靶子的反应时要小于对下视野靶子的反应时(宛小昂,韩世辉,2003)。

最后,本研究的结果显示,外源注意条件下,提示的效果非常明显。也就是说当提示出现方向与探测出现方向一致时,反应时要明显短于两者不一致的情况。可以说,有效的外源提示促进了被试对探测的加工,而无效的提示则干扰了对探测的反应。但内源注意条件下,提示的这种效果并没有体现出来,不论提示是否有效,被试对上方探测的反应时间都有小于下方的趋势。正因为这样,使得内源提示向下、探测在下情况的反应时要长于外源注意的此种情况。这与以往内源性注意研究中的“利益—损失”效应(赵晨,杨华海,张侃,1999)是不符合的。也就是说内源提示的预期注意效果没有发挥作用。我们推测,这可能与本研究中内源提示任务的SOA时间设置有关,在500-600msSOA条件下,内源提示的作用可能已经消弱。因此内源提示的效果没有体现出来。总之,有关内源性注意所需的SOA条件还需要后续研究的继续探讨。

参考文献

敖新宇,范思陆,何逊,陈霖.(2000).上下视野空间选择性注意的ERP研究.生物物理学报,16,73-80.

宛小昂,韩世辉.(2003).空间选择性注意在上下视野间的转移.心理与行为研究,1,171-176.

吴燕,隋光远,曹晓华.(2007).内源性注意和外源性注意的 ERP 研究.心理科学进展, 15,71-77.

杨华海,赵晨,张侃.(1998).外源性视觉选择性注意的时空特征.心理学报, 30,136-142.

赵晨,杨华海,张侃.(1999).跨通道的内源性选择注意.心理学报,31,148-153.

Chastain, G. (1996) . Multiple-element line segment precues:Orientation and location effects on attention. Perception and Psychophysics, 58, 1015–1025.

Eimer, M. (2000) .The time course of spatial orienting elicited by central and peripheral cues: Evidence from event-related brain potentials. Biological Psychology, 53(2/3),253-258.

He, S., Cavanagh, P., & Intriligator, J. (1996). Attentional resolution and the locus of visual awareness. Nature, 383,334-337.

Hopfinger, J. B., & West, V. M. (2006).Interactions between endogenous and exogenous attention on cortical visual processing.NeuroImage,31,774-789.

Jonides, J., & Voluntary, V. S.(1981).Automatic control over the minds eyes movement. In: J B Long, A D Baddeley (Eds.), Attention and performance IX (pp:187-203). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Maunsell, J. H. R., & Van, E. D. C. (1987). The topographic organization of the middle temporalvisual area in the macaque monkey: representational biases and the relationship to callosal connections and myeloarchitectonic boundaries. Journal of Comparative Neurology,266, 535–555.

Posner, M. I. (1980).Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32,3-25.

Rafal, R. D.,Posner, M. I. , Friedman, J. H. , Inhoff, A. W., & Bernstein, E.(1988). Orienting of visual attention in progressive supranuclear palsy. Brain , 111,267–280.

Riggio, L., & Kirsner, K. (1997).The relationship between central and peripheral cues in covert visual orientation. Perception and Psychophysics, 59,885-899.

Zhou, W., & King, W. (2002). Attentionl sensitivity and asymmetries of vertical saccade generation in monker. Vision Research,42, 771-779.

Abstract:This experiment used diamond as dection, in order to study the the effect of endogenous and exogenous attention on them. The result showed that, under endogenous attention condition, the main effect of endogenous cue wasnt remarkable. Under the exogenous attention condition, participants responded faster when cue appeared in the lower rather than the upper position.Whereas RTs was faster when target appered in the upper position. And the effect of exogenous cue was obvious. This suggested that the response might be different for detection of upper and lower diamond under two different cuing condition.

Key words: endogenous attention; exogenous attention; SOA

栏目编辑/丁尧 终校/黄才玲