傣 族

尹博林

傣族是一个跨境而居的少数民族,人口126万左右,在中国境内,傣族主要聚居于西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州以及孟连、金平等县。同时,傣族在缅甸、老挝及泰国北部都有分布。傣族是一个以水稻种植为主的农业民族,“傣”有两个含义:一是“谷仓”,古时傣族自称“滚傣”,意为“谷仓人”;另一种解释是,“傣”即傣语中的“犁”的谐音,意即“犁田的人”。两种解释都说明傣族的族称与水稻有着密切关系。傣族有自己的语言、文字及生活方式,居住在红河流域以外的傣族大多数信仰南传上座部佛教。

建国六十多年来,傣族地区发生了翻天覆地的变化,城市建设突飞猛进,交通四通八达,工农业生产大发展,民族团结,社会稳定,一片欣欣向荣。

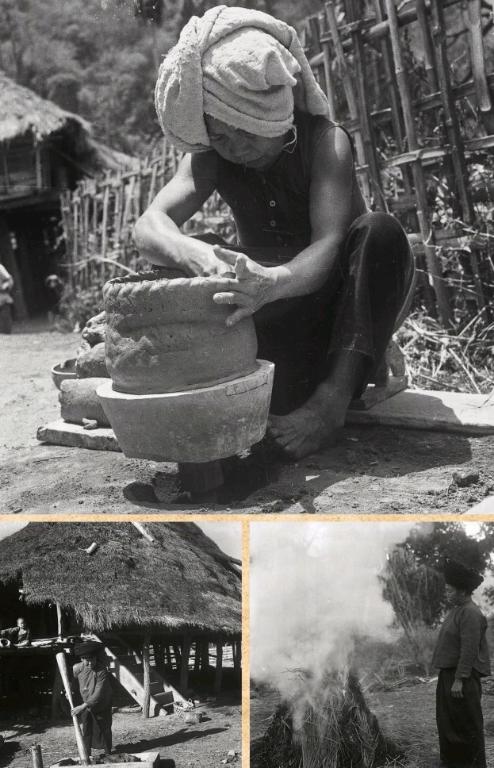

制陶工艺。傣族制陶有着悠久的历史,明代钱古训《白夷传》说:“所用多陶器。”近代以来,傣族的食具仍以陶器为主,且造型美观大方。在西双版纳,仍然保持着原始手工制陶的典型工艺。工艺完全由傣族妇女从事,从选土和泥、制坯成型、点火烧治,直到出窑,全部由妇女完成,男子不能干预与过问,尤其是烧窑时男子不得闯入窑厂。傣族制陶有较高的技术水平,大部分只在平地或小坑中烧制,用稻草、木材等做燃料,温度可达百度以上,陶器也是傣族生活中的必需品。

傣族服饰。自唐、宋、元、明以来,服饰的基本式样就是裤、襦、婆罗、笼或筒裙,基本上颜色多为青(黑)、绯、白等。近代以来绝大部分傣族服饰的样式及颜色都差别不大,只是男子不再穿长衫,服装近于汉族;妇女则基本上穿筒裙。西双版纳傣族妇女上着白色或绯色紧身无袖内衣,外着大襟或对襟圆领窄袖衫,腰身瘦窄,下摆宽大,下身穿褐色或黑色筒裙,长及脚面,裙下方往往织以若干彩色花条纹。饰物有耳环、手镯之类。

傣族纹身。这是一种古老的风俗,与成年礼有关,多为男子所为。男子自十一二岁至十七八岁由父母请人施术,施术时用五五缝衣针并为束,顶端固定在一块铅饼上,让孩子饮下适量鸦片烟水,让其麻木,然后由数人夹抱住,施术者将针束拍刺肌肤,血随针流,随机擦去血液,再用一种紫黑色植物液涂之。待到愈合后即出现永不磨灭的龙、虎、象、花、草、鱼、虫或几何图案,或傣族文字。傣族认为纹身越重,越美观和勇敢,也更易引起异性的爱慕。

傣族人民反对外族入侵和反对封建统治的斗争。自13世纪末至19世纪中期,傣族地区曾多次遭到外来入侵,致使社会经济遭受严重破坏。为了抵抗侵略,传统的傣族社会甚至还形成一个军事组织单位,当发生战争的时候,一个村子就是一个军事组织单位进行战争组织。使一个村寨的村民对于村寨增强了特定的认同感与归属感。并多次自发组织起了民兵团,其中还包括了女性民兵团,傣族人民勇敢、不畏强权的精神流传至今。(图为民兵在训练)

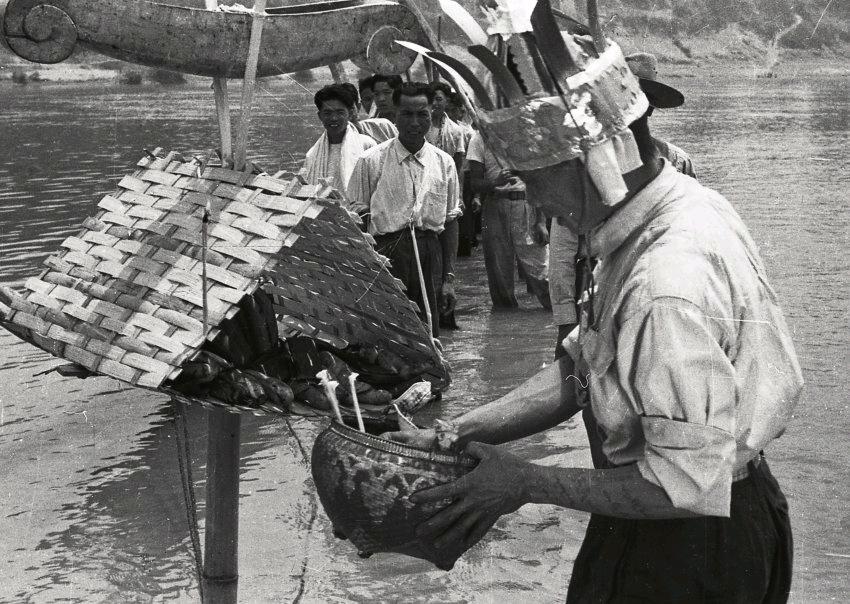

宗教。宗教是傣族民族文化中的重要内容,对傣族的方方面面都产生着深刻的影响。据研究,佛教自13世纪就已传入傣族居住区,傣族信仰南传上座部佛教有悠久的历史。西双版纳地区大多数村子都建有佛寺,有条件的村子还建有佛塔。传统上,傣族的男性在五六岁就要进入佛寺当几年和尚,他们在佛寺中学习佛经、傣族文字及宗教伦理,结束佛寺生活后按照有关的规范生活。(图为前往寺庙做赕)

舞蹈。傣族舞蹈具有很高的艺术水平、鲜明的民族风格和地方特色,舞蹈的基本特征是对当地常见的动物的模拟,进而提高和美化。如著名的孔雀舞、鱼舞、狮舞、豹舞、蝴蝶舞、象脚鼓舞、鹤舞等等。其中以孔雀舞最为著名,演员头戴菩萨金冠,脸覆金刚面具,腰间绑上用彩纸或花布扎成的孔雀,随着锣鼓的节奏做出各种优美的孔雀动作,颇受傣族人民喜爱,也为其他各族人民所喜爱。

龙舟。每年在西双版纳的泼水节的第一天(傣语称“桑刊日”),傣族人民都要举行横渡澜沧江的赛龙舟活动。龙舟用铁椿木制成,船身上画有华美的彩纹,披红挂彩,在木雕的龙尾上插1根饰有彩带的竹竿,参加赛舟的小伙头上缠一块红锦,比赛时,舟中间站立1人击锣指挥,在规定的范围内,哪一队先到达目的地为胜。