Web2.0环境下本科生的信息交流行为模式研究

[摘 要]从简要介绍信息交流行为的相关概念入手,通过分析Web2.0环境下的交流工具对用户信息交流行为的影响,并利用问卷调查探讨本科生的信息交流行为,提出和构建了本科生的信息交流行为模式,包括信息交流的主体和动机、信息交流的内容、信息交流的类型和工具三方面,最后在Web2.0环境下对本科生的信息交流行为提出引导和建议。

[关键词]Web2.0;信息交流模式;信息交流动机;信息交流内容;信息交流方式

[中图分类号]G254.9[文献标志码]A[文章编号]1005-6041(2015)01-0005-05

近十年来,Web2.0及其软件、工具和服务等广泛应用在用户的信息行为中,很大程度上为满足和实现用户的信息需求起到了关键性的作用。本科生具有较强的信息素养和较明确的信息需求,并在工作和学习的过程中积累了一些获取信息的经验和方法。当代本科生是伴随着网络成长起来的“90后”,对网络资源和软件应用的接受力强,在注重交换分享、主动参与和个性化的同时形成了独特的信息行为和交流模式。通过信息交流行为,他们能够及时解决学习和工作中的问题,能够从同学、老师、专家等其他用户中获取更多的帮助。在Web2.0环境交流工具的影响下,探讨本科生的信息交流行为及其模式是研究网络用户、用户信息行为和行为模式的重要内容。

1 信息交流行为的相关概念

1.1 信息用户

广义上讲,凡具有利用信息资源条件的一切社会成员都属于信息用户的范畴[1]。具体地说,信息用户是指在技术、管理、科研、生产、文艺等各种社会活动中利用信息的一切个人和团体。显然,本科生是在学习和工作等社会活动中利用信息的信息用户团体。

1.2 信息行为

信息行为是指用户需要、搜寻、获取和使用信息的行为总和,是外部环境与人的内在因素相互作用的结果[2]。信息行为按照其实施过程可以细分为不同行为,主要包括需求、检索、查寻、获取、交流、感知、选择、吸收、使用、传递和存储等,在不同情境下用户的信息行为操作的过程都不同[3—5]。

1.3 信息交流行为

信息交流行为是用户实施整个信息行为过程中的一个重要过程和环节,通过交流用户可以拓展思维和交换信息,从而对已获信息进行精炼重组,对信息需求进行二次挖掘等。信息交流行为分为正式的和非正式的:正式的交流是指通过已发行出版的纸质文献以及授权购买的电子文献等介质进行交流,非正式交流是用户与信息之间的直接交流。信息交流存在于信息内部、信息与用户之间、用户内部等。信息交流行为对信息获取结果的优劣有直接的影响。这里研究的是本科生用户内部的、非正式交流的、双向循环的信息交流行为及其模式。

2 Web2.0环境下的交流工具对用户信息交流行为的影响及其特点

Web2.0环境下的交流工具主要有IM(即时通信)、 Blog(博客)和微博、 SNS(社会网络)、Wiki(维基)、个人主页和空间、播客和拍客、BBS(电子布告栏)和论坛、电子邮箱、P2P技术等。

在这些交流工具的影响下,用户的信息交流行为逐渐趋向于以下几个特点:1)交互性。在SNS等的应用下,用户喜欢虚拟交流多于面对面交流。虚拟交流不受地域和时间的限制,但是需要通过介质来完成,就像是交流的中转站。因此在信息交流行为中,用户和介质之间需要交互作用来完成。2)共享性。诸如WiKi等网络知识平台,用户既是信息的提供者又是信息的使用者,通过共享,用户可以贡献自己的信息并获取与之相关的其他用户提供的信息,可以提高信息交流的效率。3)个性化。当以用户为主而不是以信息为主的时代到来时,个性化是每个用户都追求的信息服务,自然信息交流行为也不例外,仍然是以用户喜好和习惯的方式进行信息交流行为。4)即时性。Web2.0交流工具都是以网络为载体和媒介,而网络的通信性能高于电话、书信和实地造访等方式,甚至诸如IM软件实现了即时通信。因此用户对即时性的追求也是其信息交流行为的趋势。

3 Web2.0环境下本科生的信息交流行为调查分析

本文针对本科生在学习生活中的信息交流动机、信息交流内容和信息交流方式等设计了一份调查问卷,旨在了解本科生在Web2.0环境下的信息交流行为情况。这也是为构建Web2.0环境下本科生的信息交流行为模式提供有力依据。

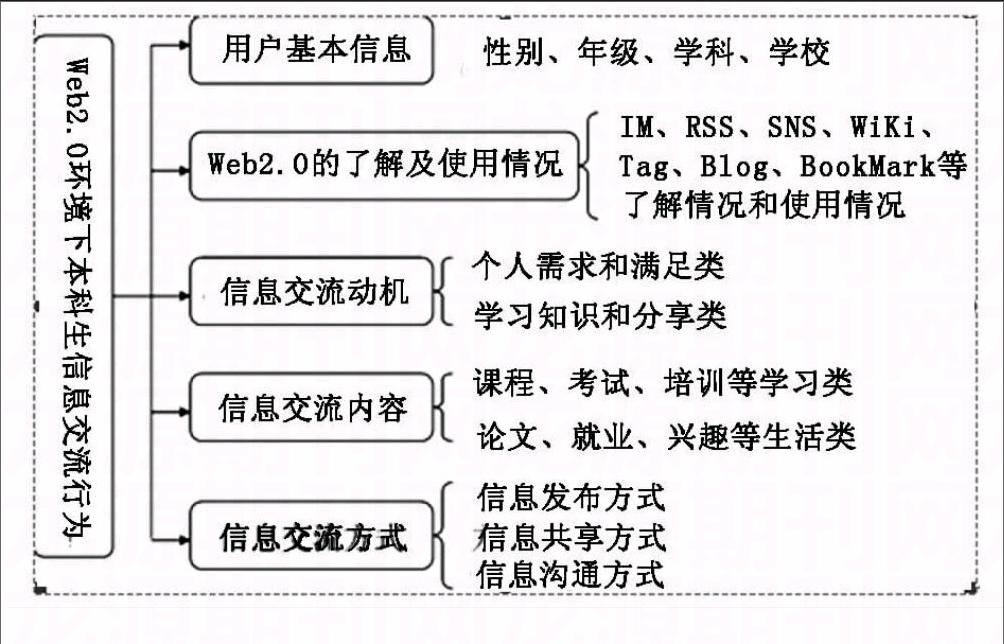

3.1 调查内容和问卷设计

此次调查问卷于2013年1月至2月进行,调查对象为在校本科生,调查涉及南京、上海、北京、郑州等7个城市的15所高校。问卷发放采用纸质问卷为主、电子问卷补充的方式。共发放问卷800份,回收有效问卷753份,回收率为94.1%。被调查的本科生中男女比例为355∶[KG-2mm]398,年级分布按照由低到高为168∶[KG-2mm]228∶[KG-2mm]210∶[KG-2mm]147,涉及的学科主要有理学、工学、经济、管理、人文、农学和医学等专业。问卷内容和结构如图1所示。

图1 调查问卷的内容和结构

3.2 本科生信息交流行为的调查与分析

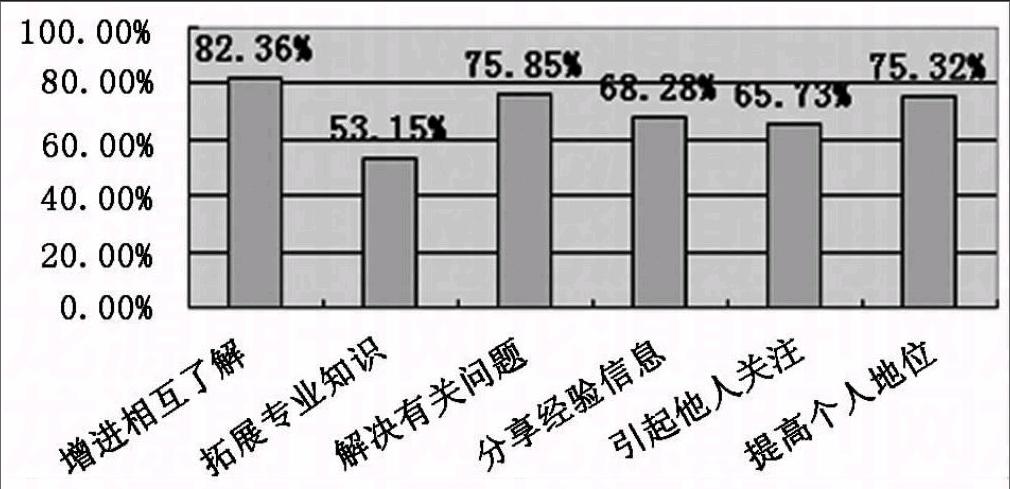

3.2.1 进行信息交流行为的主要动机调查。动机是直接推动一个人进行行为活动的内部动力[6]。动机能够激励和推动有效的信息行为[2]。显然,本科生的信息交流行为是由动机导向的,这一信息用户团体作为行为主体,有相同的行为动机和行为目标。由于在Web2.0环境的影响下,进行信息交流行为变得更加容易、信息交流的工具更加方便、信息交流的动机更加多样。为此,笔者对本科生在信息交流行为中的动机情况做了调查,调查显示他们的动机主要涉及个人需求和学习知识等方面,具体调查结果如图2所示。

图2 信息交流行为动机分布

因为本科生在信息交流行为中表现的动机是各式各样的,与他们日常生活和学习息息相关,所以他们更需要Web2.0交流工具提供符合自身需求和行为习惯的信息交流服务,以提高其生活质量和学习效率。图2显示82.36%的本科生进行信息交流是为了增进相互了解,这与他们是独生子女有关,说明他们渴望交友,并对相互了解有很高的实际需求;75.32%的本科生是为了提高个人地位来进行信息交流的,这与他们缺乏集体生活的经历有关,说明他们在生活中强烈需要被赞同和认可,并希望成为集体生活的中心;65.73%的本科生在信息交流行为中希望引起他人关注,这与他们个性张扬和特立独行的特点有关,说明了他们喜欢表现的生活态度和工作热情。

同时,随着信息内容的逐渐广泛和细致,用户信息交流行为的动机日趋知识化,即通过网络可以达到无所不知、无所不会的知识获取,使得本科生信息交流行为的动机围绕自身的学习任务而拓展和挖掘。图2显示75.85%的动机与解决问题有关、6828%的动机是为了分享经验信息、53.15%的动机是为了拓展专业知识。显然相当一部分本科生是把信息交流变成“百事通”,随时用于解答学习和生活中的疑问进行并增长知识。

整体可见,本科生信息交流行为的动机分布比较均衡,主要以突出自我为中心,以学习知识为导向。需要对他们进一步的培养和引导,加强他们的信息接收度并提高信息交流的质量。

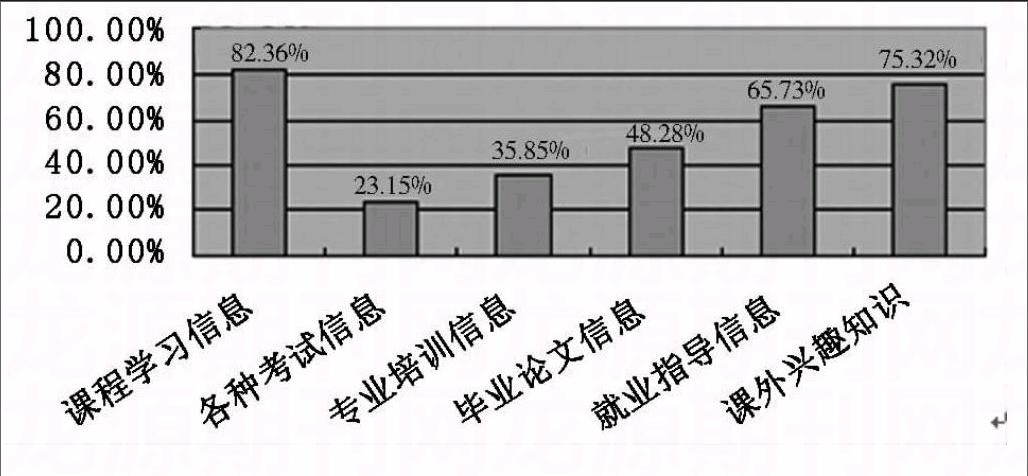

3.2.2 关注信息交流行为的主要内容调查。本科生在不同的学习阶段需要获取学习、考试、培训和就业等多方面的信息,具体的关注信息情况如图3所示。

图3 信息交流行为内容分布

从问卷的统计结果可知,本科生的信息交流行为内容主要集中于课程学习信息、课外兴趣知识和就业指导信息方面,分别占82.36%、7532%、6573%,而各种考试信息内容只占23.15%。鉴于调查数据,笔者随机选取若干本科学生进行访谈,了解到他们本身的学习环境就已经满足了对各种考试信息的需求。大多数本科生对课程学习信息都有不同程度的需求,这点符合他们的学习任务和目标,因为奖学金等高校评优评奖规则、甚至就业前景都与他们的成绩相关联。还有,随着日益严峻的就业趋势,他们的就业压力也日益增大,显然就业指导信息是他们尤其重视的信息交流行为内容。可见,本科生的信息交流行为内容有很明显的偏向性,与他们的现实需求相关。

3.2.3 选择信息交流行为的主要方式调查。Web20交流工具的使用情况能够反映出用户信息交流行为的质量优劣,同时选取的信息交流方式可以充分体现出他们的个性化。通过从信息交流类型和信息交流工具的角度对本科生的信息交流方式进行了调查,结果如表1所示。

表1 信息交流行为方式分布

从表1可以看出:1)“一对多”信息发布类型用于体现本科生的自我特点。Web2.0环境下“一对多”信息发布类型主要是通过个人主页、Blog、播客等Web2.0交流工具来实现,这些都是用来表达自身感受的交流途径。其中Blog或微博的使用占到5452%,说明他们对文字发布的喜好高于视频或音频等文件形式,注重用语言描述的方式发布信息体现自我的个性化。2)“多对多”信息共享类型主要用于本科生的日常学习。Web2.0环境下多对多信息共享类型主要是利用BBS、WiKi、SNS等Web2.0交流工具来提供,都是以群体讨论的方式交流,并且每次交流过程面向的是更大的群体。其中SNS的使用占到64.57%,说明他们在信息共享交流的同时关注其他共享资源的个体,喜欢以讨论的形式进行学习。3)“一对一”信息沟通类型方便快捷。Web2.0环境下一对一信息沟通类型主要有电子邮箱、IM等Web2.0交流工具,其最大的特点就是时效性强,使用方便。其中IM的使用占到90.89%,说明他们更喜欢应用独立的IM软件进行信息沟通而不是以网页为载体的通信方式。

综上所述,共有九成以上的本科生会选择“一对多”信息发布、八成以上喜欢“多对多”信息共享和“一对一”信息沟通,六成多会综合运用所有类型。说明本科生的信息交流方式比较多样而不是偏向于某一类型或工具,这也是其信息交流质量低的一个重要原因。所以,为他们搭建统一的信息交流平台,可以帮助其提高信息交流的频率并增加信息交流的内容。

4 Web2.0环境下本科生的信息交流行为模式构建

本文的模式构建以网络资源作为交流平台,以本科生的信息需求为交流对象,利用Web2.0的交流工具,研究本科生进行信息交流的行为模式,其中行为主体的提供者和使用者角色可互换、个体与个体之间的角色也可以互换。

Web2.0提供的信息交流工具中,按照提供者和使用者的数量主要分为“一对多”“多对多”和“一对一”的交流方式。借鉴于以往的信息交流模式并结合调查问卷的分析结果,本文从本科生信息交流的主体和动机、信息交流的内容、信息交流的类型和工具三方面入手,构建了本科生的信息交流行为模式,如图4所示。

图4 本科生的信息交流行为模式

4.1 信息交流的主体和动机

Web2.0下的信息交流具有用户互动、自组织信息和知识高度共享等特点,这样的交流行为有利于挖掘个人的内在潜能、真实需求和潜在目标。本科生作为信息交流的主体,同时具有提供者和使用者的双重身份,即创造了自我信息给他人使用的同时,也接受了其他用户的自我信息来使用,而且不同的主体之间角色也在不断地变换,充分实现信息共享。

Web2.0环境下,本科生的信息交流动机主要有增进相互了解、解决有关问题、提高个人地位、分享经验信息、引起他人关注和拓展专业知识等。由于他们是以学习为主要任务的,因此本科生的信息交流动机是出于自身的实际需求。他们有强烈的沟通欲望,希望及时与同学、老师和学者等探讨交流问题,以此来明确表达信息需求,获得更多的专业知识,提高自我学习能力。

4.2 信息交流的内容

在Web2.0环境下,交流的信息可以是文字、符号、数据、图像、语音、视频等内容。本科生用来进行信息交流的内容因学习任务的变化而有所不同,这里把模式构建中的多种信息交流内容综合在一起(见图4),称作本科生的一个自我知识库。本科生构建的自我知识库是通过不断的理论知识学习和经验能力积累,在大脑中对某一课程、某个问题等形成思维定式的知识结构体系。这里主要分为个人知识、专业知识和资讯信息三方面:1)个人知识指由本科生的生活阅历和实践经验得来的常识、认知等知识,如路由器的连接方法等。2)专业知识指倾向于本科生所学的学科专业领域内的相关理论和实验知识,如财务管理评价指标等。3)资讯信息指由于本科生的兴趣爱好所致的其他方面的知识,如网球的规则和打法等。当然自我知识库还包括其他方面的信息,如社会热点、休闲娱乐、生活百科等。只要本科生用户愿意,他的自我知识库中的所有信息都可以作为信息交流的内容。

4.3 信息交流的类型和工具

Web2.0的各种交流工具各有优劣,相互之间可以补充和促进。模式构建中将信息交流方式分为“一对多”信息发布、“多对多”信息共享和“一对一”信息沟通的三种信息交流类型和Blog、SNS、Wiki等多种信息交流工具。其中,“一对多”信息发布是指本科生以申请个人主页、创建个人空间、开通Blog等方式,把自己的信息向网络中所有人公开公布,提供给其他用户使用并可以收到留言反馈的交流形式。“多对多”信息共享是指本科生利用SNS的互动和Wiki的协作,在公共的知识共享平台中浏览、创建、更改信息,或者通过认识更多的人来寻求帮助和解决问题,所有用户的信息都是公开共享的。“一对一”信息沟通是指本科生利用IM软件、电子邮箱等工具,向固定的一个信息源或用户寻求帮助并即时反馈的交流方式。本科生依据不同时期的不同需求随意选择信息交流行为的类型和工具,多数本科生同时使用多个工具或选择多种类型来组合形成信息交流行为的方式。

以上在Web2.0环境下本科生的信息交流行为模式的构建,主要是为了从本科生的角度出发认识信息交流行为的本质,同时探讨Web2.0下信息交流行为的变化和影响,也为本文对本科生的信息交流行为提出引导和建议提供依据。

5 Web2. 0环境下对本科生信息交流行为的引导和建议

信息交流行为是本科生学习和工作中的一个重要方面,一方面他们要充分利用Web2.0的交流工具来获取知识满足信息需求,另一方面他们要通过信息交流达到沟通、传播和共享的学习目的。

基于以上讨论,本文提出几点Web2.0环境下对本科生信息交流行为的引导和建议:1)在信息交流动机和信息需求明确的前提下,注重信息的时效性和真实性。时效性可以保证信息的接收度,真实性可以保证信息的质量。随着学习的深入和长期的实践,本科生自己摸索和辨别信息的来源和可靠性,并对自己的信息需求逐渐清晰,从而实现信息交流行为的有效性。2)在信息交流内容的选定方面,注重知识的全面性和交叉性。在本科阶段的学习中,知识的均衡是打基础的关键。因此信息交流内容的选择需要在结合实际需求的同时避免偏向性。3)在信息交流方式选择多样的前提下,优先选择方式统一的信息交流平台。掌握多种信息交流方式是必然的需要,选择统一的信息交流平台,可以减少信息交流方式选择的时间,并且可以集中地解决问题,从而提高信息交流的质量。

[参考文献]

[1] 戴 曦,纪驿桥.信息用户研究[J].四川图书馆学报,2000(6):40—44.

[2] 乔 欢.信息行为学[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[3] 胡昌平.信息服务与用户研究[M].武汉:武汉大学出版社,1993.

[4] 岳剑波.信息管理基础[M].北京:清华大学出版社,1999.

[5] 邓小昭.网络用户信息行为研究[M].北京:科学出版社,2010.

[6] 黄希庭.心理学[M].上海:上海教育出版社,1997.

[收稿日期]2014-10-17

[作者简介]朱晓霞(1986—),女,馆员,硕士,铁道警察学院图书馆。