摩擦板-弹簧地下室顶板与基础顶面隔震对比

姚力萌,陈海彬,葛楠

(华北理工大学 河北省地震工程研究中心,河北 唐山063009)

据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次地震。在经历了无数次惨重的地震灾害后,人类通过数十年对抗震理论研究和工程实践,在抵抗地震自然灾害、保证人类生命安全等方面取得了一定的进步。隔震结构的构思是在设法抵抗震害时自然而然产生的。

隔震技术经过近30年的研究与发展,在工程中得到了广泛的应用[3]。干摩擦板-复位弹簧隔震系统通常是在主体结构上附设一个或多个小型的振动体系,每个振动体系具有质量、自复位特性及耗能特性。通常附加振动体系的自振频率与主体结构的主要自振频率接近或一致,使附加体系产生明显的振幅,对主体结构产生一个抵消外力作用的反向力,起到减轻主体结构振动反应的作用[4-7]。

1 干摩擦板-弹簧隔震系统简化模型

图1 无隔震多自由度体系

图2地下室顶板隔震多自由度体系

图3基础顶面隔震多自由度体系

若在多层建筑的顶部设置干摩擦板-复位弹簧调谐质量系统,则整个结构可以简化为一个离散多自由度系统,其中质量、刚度与阻尼分别为mi、ki、ci,质量、阻尼系数、弹簧系数、摩擦系数分别为M0、C0、K0、μ表示,x˙˙g是地面运动加速度,N是接触面压力,g是重力加速度。

2 建立运动方程

根据拉格朗日方程建立结构的运动方程。设所考虑的结构共有n层,任意一层的质量、层间刚度系数和阻尼系数分别为mi=933t,ki=0˙95×106kN/m和ci=0˙3×104,u¨g=3˙4m/s2。根据拉格朗日原理,求得关于y1的运动方程:

其他的质点的运动方程为:

最后,联立(1)式、(2)式、(3)式求解。

3 实例计算

为了进一步考察隔震体系的隔震效果,取一个7层建筑结构,简化为一个7个集中质量的离散多自由度体系,mi=933t,ki=0˙95×106kN/m,ci=0˙3×104kN/m˙s,在基础顶面与地下室顶板分别采用干摩擦板-复位弹簧隔震系统。输入地震波为Elcentro波。最大水平加速度为,地震烈度相当于8度。对于结构不布置隔震、基础顶面布置隔震、地下室顶板布置隔震3种情况分别进行了计算,得到如下结果:

表1 摩擦系数μ与层间位移(mm)(M0=933t,C0=3 000kN/m,ks=3 000)

表2 摩擦系数μ与楼层位移(mm)(M0=933t,C0=3 000kN/m,ks=3 000)

4 结果分析

图4 摩擦系数对最大层间位移的影响

图5 摩擦系数对最大楼层位移的影响

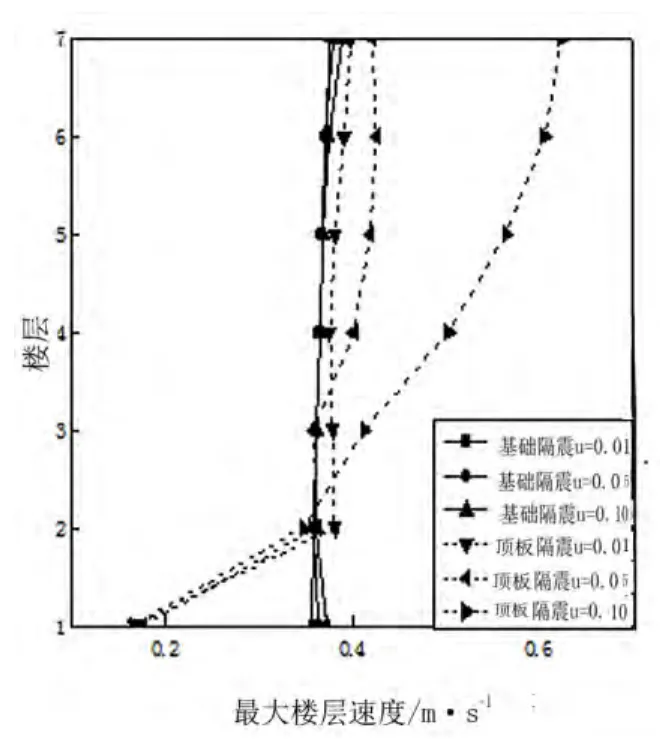

图6 摩擦系数对最大楼层速度的影响

图7 摩擦系数对最大楼层加速度的影响

图8 摩擦系数对最大层间位移的影响

图9 摩擦系数对最大楼层位移的影响

图10 摩擦系数对最大楼层速度的影响

图11 摩擦系数对最大楼层加速度的影响

图4是结构没有布置隔震系统、地下室顶板布置隔震系统在地震作用下的地震动力反应的最大层间位移,图5是地震动力反应最大的楼层位移。从图4可以看出,布置了隔震系统后结构的层间位移大幅度减少。从图5可以看出,地下室顶面布置隔震系统后,楼层位移沿高度分布趋于均匀化。从图6、图7可以看出,楼层的最大速度及加速度设置了隔震后都有大幅减小。

图8是结构基础顶面布置减震系统、地下室顶板布置减震系统在地震作用下的地震动力反应的最大层间位移,图9是地震动力反应最大的楼层位移。从图8可以看出,在基础顶面布置减震系统层间位移的最大值最小,地下室顶板布置隔震系统次之。从图9可以看出,基础顶面布置隔震系统楼层位移沿高度分布趋于均匀。地下室顶面布置隔震系统后,隔震层以上楼层位移沿高度分布趋于均匀化。从图10、图11可以看出在基础顶面隔震的楼层速度和加速度较地下室顶面隔震效果更好。

5 结论

(1)推导了干摩擦板-复位弹簧隔震系统的运动方程,用拉格朗日方法和Matlab求解可以得到合理的计算结果。

(2)干摩擦板-复位弹簧隔震体系具有明显的减震效果,但减震效果与弹簧刚度、接触面摩擦系数有关。

(3)在基础顶面布置干摩擦板-复位弹簧隔震系统比在地下室顶板布置干摩擦板-复位弹簧隔震系统具有更好的隔震效果。

[1] Satish Naga rajaiah,Ertan Sonmez.Structures with seismic variable stiffness single/Multiple tuned mass dampers[J].Journal of Structural Engineering.2007,133(1):67-77.

[2] Lukkunaprasit P,Wanitkorkul A.Inelastic buildings with tuned mass dampers under moderate ground motions from distant earthquakes[J],Earthquake Engineering and Structural Dynamics,2001,20:537-551.

[3] 周福霖.工程结构减震控制[M].北京:地震出版社,1997.

[4] 马丽慧,王海霞.干摩擦板-复位弹簧系统隔震性能研究[J].武汉理工大学学报,2010,32(9):140-144.

[5] 雷环,田杰芳,葛楠,梦秋爽.干摩擦板-弹簧调谐质量减震系统性能[J].河北联合大学学报,2012,34(4):96-101.

[6] 初建宇,苏幼坡,葛楠.干摩擦板—复位弹簧隔震系统特性的研究[J].河北联合大学学报,2010,36(2):186-190.

[7] Mokha A S,Amin N Constantinou M C,etc.Seismic isolation retrofit of large historic buildings[J].Journal of Structure Engineering,ASCE,1996,122(3):298-308.

[8] 简超,李章政,瞿勇.不同隔震体系的隔震效果比较[J].四川建筑,2010,30(5):138-139.

[9] 张颖.层间隔震体系的减震机理与减震性能研究[D].长沙:湖南大学,2009.