要素禀赋变化与中国农业增长路径选择

吴丽丽 李谷成 周晓时��

摘要 生产要素的相对禀赋和积累状态将决定农业技术变革模式和增长路径选择。然而,随着“刘易斯拐点”的出现和人口红利的逐渐消失,我国农业发展所面临的要素禀赋结构正在发生着根本性变化,已逐步进入到一个劳动力成本快速上升的发展区间。那么,要素禀赋结构的变化会对农业生产带来什么实质性影响呢?论文利用1978-2012年农业内部行业层面成本收益数据,运用单要素生产率指标和二维空间相图增长分析法来考察农业的增长路径、技术进步偏向及其变化。研究结果表明:①我国农业技术变革存在明显的诱致性偏向,即随着要素禀赋的变化,特别是劳动力成本的上升,农业生产呈现出明显的节约劳动倾向和“资本深化”迹象;②我国农业增长路径可能正在经历着历史性的转型,正在突破传统的高度人口-土地压力下“内卷化陷阱”,从以提高土地生产率为主的传统农业生产方式向以提高劳动生产率为主的现代农业生产方式转变;③由于农业内部不同行业之间存在地劳配比的结构特性,农业技术变革模式与增长路径也存在一定的行业差异。由于要素禀赋的变化,特别是劳动力成本的上升这一进程是大势所趋,具有不可逆性,因此,相应的制度设计与政策安排也必须就劳动生产率导向下农业如何进一步发展问题未雨绸缪,做出前瞻性规划,这可能包括“要素替代”、“诱致性技术进步”、“机械化”等,以把握农业发展的历史性契机。

关键词 要素禀赋;农业增长路径;诱致性技术变迁;劳动生产率;土地生产率

中图分类号 F061.3 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2015)08-0144-09 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.08.018

农业生产要素投入结构的变化是反映技术变化和发展方向的一个关键性指标,土地和劳动是农业生产的最基本投入要素,它们的相对禀赋和积累状态将决定农业技术变革模式和增长路径选择[1]。农业技术变革模式与一个国家的初始资源禀赋密切相关。中国是一个耕地资源稀缺型国家,人均耕地面积只有世界平均水平的1/3左右;与此同时,劳动力供给相对丰富,农村存在大量的剩余劳动力。人多地少的资源禀赋决定了土地是制约中国农业增长的瓶颈因素,因此,长期以来,在关于我国农业技术变革模式和增长路径选择的方向上,人们几乎形成了一种共识,即我国农业现代化应主要依靠生物化学技术,走“土地节约型”道路,而非“机械现代化”[2-3]。然而,随着“刘易斯拐点”的出现和人口红利的逐渐消失,我国农业发展所面临的要素禀赋结构和相对价格正在发生着根本性的变化,已逐步进入到一个劳动力成本快速上升的发展区间。那么,要素禀赋结构及其相对价格的变化,尤其是劳动力成本的上升会给农业带来什么实质性影响?农业自身又会做出怎样的响应来应对这一挑战?根据Hayami & Ruttan的诱致性技术变迁理论,要素相对价格的变化会诱致技术进步的偏向以及要素之间的相互替代[4]。那么中国现阶段农业要素禀赋结构及其相对价格的变化是否也会发生速水-拉坦式的诱致性技术变迁?特别是劳动力成本的上升是否会诱致出劳动节约型(如机械技术)技术进步?这一过程中,农业内部不同行业(如无特殊说明,本文所出现的“行业”特指农业内部不同农作物品种)本身存在着土地与劳动配比的结构性差异,其技术变革模式和增长路径选择是一致的么?将有何差异?

基于对以上问题的思考和回答,本文利用1978-2012年农业行业层面数据,运用基于单要素生产率指标的二维空间相图增长分析法,来考察农业的增长路径、技术进步偏向及其变化,以验证农业是否发生了速水-拉坦式的要素替代和诱致性技术变迁。

吴丽丽等:要素禀赋变化与中国农业增长路径选择

中国人口·资源与环境 2015年 第8期

1 文献综述

关于要素禀赋变化与技术变革模式关系的研究始于20世纪30年代。Hicks[5]最早提出“诱致性发明”这一概念,他认为投入要素相对价格的变化是导致新技术发明的直接动因,这种新技术的发明是被要素价格变化诱致产生,因而称之为“诱致性发明”。随后,Kennedy[6]将“诱致性发明”表述为“诱致性创新”。Ahmad[7]在比较静态分析框架中引入了创新可能性曲线(Innovation Possibility Curve,IPC),构建了最初的诱致性技术创新的理论分析框架。也正因为Hicks[5]和Ahmad[7]的突出贡献,这一分析框架也被称为“希克斯-阿马德”诱致性技术创新理论。然而,“希克斯-阿马德”诱致性技术创新理论是从厂商理论发展起来的,其主要关注私人厂商的创新行为,却忽视了公共部门的创新行为[4],为弥补这一缺憾,Hayami & Ruttan[4]开创了农业生产中的诱致性技术创新理论,并成功解释了在自然资源给定条件下技术生成和变化的偏向问题,成为研究农业发展、制定相关政策的一个重要依据。

早期关于农业诱致性技术变迁的实证研究主要集中在发达国家,比较典型的有:Hayami & Ruttan[4]通过分析1880-1960年间美国和日本的农业发展发现,尽管美国和日本的要素禀赋存在明显的差异,美国地广人稀,而日本人多地少,但两国的农业技术变迁都是由样本期国内要素价格相对变化所引起的,验证了诱致性技术创新假说。随后,Binswager[8]、Nghiep[9]、Kawagoe et. al[10]分别对美国、日本的农业技术变革进行了研究,也得出了相似的结论。随着农业诱致性技术创新理论逐渐被认同和接受,研究对象也从早期的发达国家转向了更具研究价值的发展中国家。例如:Kikuchi & Hayami[11]对日本、韩国、台湾和菲律宾的农业技术变革进行了比较研究,认为人口的迅速增长挤占了用于农业生产的土地,进而诱致了节约土地的技术创新。何爱和徐宗玲[12]考察了1970-2005年菲律宾农业技术变革的偏向问题,发现菲律宾农业发展偏向于节约土地的生物化学技术,再一次证明了诱致性技术创新理论的正确性及其在发展中国家的适用性。

具体到中国,Lin[13]的研究表明,一个经济体的技术变革模式是由其要素禀赋结构所内生决定的,无论是在完全竞争的市场经济中,还是在土地和劳动力等要素的市场交易被禁止的经济环境中,要素禀赋结构对技术变革的影响是一致的。然而,Lin[13]的研究时间段集中于1976-1987年,近年来,随着“刘易斯拐点”的出现和人口红利的逐渐消失,我国农业发展所面临的要素禀赋结构和相对价格正在发生着根本性的变化。那么,中国现阶段农业要素禀赋结构及其相对价格的变化是否也会发生速水-拉坦式的诱致性技术变迁?特别是劳动力成本的上升是否会诱致出劳动节约型(如机械技术)技术进步?总的来说,国内关于这方面的文献还相对缺乏。对这些问题的研究,有利于重新厘清要素禀赋变化与农业技术变革的关系,为应对劳动力成本上升挑战提出更有针对性的政策与建议。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

现代农业增长的主要特征表现为农业生产率的不断提高。农业生产率通常分为单要素生产率和全要素生产率两种形式。由于全要素生产率具有很好的系统性,能将纷繁复杂的技术进步形态(如技术进步、技术效率、规模效益、配置效率、替代弹性等)所导致的效率改善浓缩到一个简单的数字中,从而实现对经济增长效率的高度抽象与概括[14],其在经济领域得到了广泛应用,成为观察经济增长模式的重要分析工具。然而,单要素生产率是理解全要素生产率的基础及补充,高度平均的指标体系如果失去单要素生产率方面的基础性分析,则无法详实反映经济增长过程中所存在的结构性问题[15]。本文主要利用劳动生产率和土地生产率这两种单要素生产率指标,并采用二维空间相图增长分析法来考察改革开放以来我国农业要素禀赋变化及其与农业增长路径选择之间的关系。

根据二维空间相图增长分析法,若用Y表示农业产出,用A和L分别表示土地和劳动投入,则Y/A、Y/L、A/L和L/A分别代表土地生产率、劳动生产率、土地-劳动比例和土地的劳动集约率。那么,劳动生产率(Y/L)还可以分解为土地生产率(Y/A)和地劳比例(A/L)的乘积,即

Y/L=(Y/A)·(A/L) (1)

方程式中各变量的关系可用下列二维空间坐标图(图1)表示。其中,正坐标系的横轴代表劳动生产率,纵轴代表土地生产率;倒坐标系的横轴代表单位产出所占用的劳动力,纵轴代表单位产出所占用的土地;45度虚线表示单位土地-劳动比率线,且从左上到右下,土地-劳动比率不断上升。将考察期土地生产率和劳动生产率的配合轨迹在坐标轴上描绘出来,形成一条直线,则直线的斜率将代表不同的农业增长路径[16]。每条直线的斜率可以表示为:

k=(Y/A)2-(Y/A)1(Y/L)2-(Y/L)1=Δ(Y/A)Δ(Y/L) (2)

结合土地生产率和劳动生产率的配合轨迹及其斜率,可将农业增长抽象为3种路径[17] :①当k>1时(路径①和①*),代表土地生产率导向路径,即主要通过提高土地单产水平来实现农业增长,例如增加化肥、农药等物质资料投入来提高土地单产水平,也称为生物化学技术(BC技术)增长路径;②当k<1时(路径③和③*),代表劳动生产率导向路径,即主要依靠提高劳动生产率来实现农业增长,例如通过机械化等现代生产工具来提高劳动生产率,也称为机械技术(M技术)增长路径;③当k=1时(路径②和②*),代表“中性”技术导向路径,即同时依靠提高土地生产率和劳动生产率的方式来实现农业增长。

图1 农业增长路径示意图

Fig.1 Agricultural growth path diagram

值得一提的是,早期关于农业增长路径的分析主要用于国际比较研究,后来有学者将其扩展到一个国家的不同地区之间,来考察发达地区和欠发达地区农业增长路径的差异[18]。那么,农业增长路径分析是否可以拓展到农业内部不同行业之间呢?换句话说,劳动密集型农作物与土地密集型农作物的增长路径是一致的么?是否存在差异?本文试图来回答这一问题。

2.2 数据来源

本文使用的是基于不同作物品种的农业行业层面数据,数据主要来源于《全国农产品成本收益资料汇编》。

尽管《全国农产品成本收益资料汇编》提供了较为详尽的行业数据,但一些行业在早期年份仍存在缺失。考虑到数据的可得性和完整性,本文选用的行业主要包括:1978-2012年的早籼稻、晚籼稻、粳稻、小麦、玉米、大豆、花生、油菜籽、棉花、烤烟、甘蔗、甜菜和桑蚕茧;1979-2012年的中籼稻;1991-2012年苹果;2001-2012年的晾晒烟、柑、桔。根据农业生产中要素投入的性质和要素间相互替代的程度差异,可以将农产品划分为土地相对密集型和劳动相对密集型两类[3],前者包括早籼稻、中籼稻、晚籼稻、粳稻、小麦、玉米、大豆、花生、油菜籽、甜菜等农作物,后者包括棉花、烤烟、晾晒烟、甘蔗、桑蚕茧、苹果、柑、桔等。

3 要素价格变化与要素投入变化

3.1 要素价格变化

要素禀赋的相对稀缺程度及其供给弹性的不同,在要素市场上表现为它们相对价格的差异。本文将用家庭劳动日工价与3种粮食(稻谷、小麦和玉米)平均雇工工价来反映劳动力成本的变化,并按农村居民消费价格指数折算到1978年不变价。家庭劳动日工价是指每个劳动力从事一个标准劳动日(8小时)农业生产劳动的理论报酬,用于核算家庭劳动用工的机会成本;雇工工价是指平均每个雇工从事一个标准劳动日劳动所获得的全部报酬(包括工资和合理的饮食招待费),用于核算农忙时节的劳动力成本[19]。

图2反映了1978-2012年家庭劳动日工价与3种粮食平均雇工工价的变化趋势。可以看出,家庭用工价与雇工工价均出现明显上涨:其中,家庭用工价从1978年的0.80元/日增长到2012年的10.58元/日,增长了13.22倍;雇工工价从1998年的4.77元/日增长到2012年的17.48元/日,增长了3.66倍;且无论是家庭用工价还是雇工工价,近10年来增长速度明显加快,这与我国农村劳动力外出务工增长及其所带来的农业用工机会成本的增加有着显著关系。

图3显示了1978-2012年我国农业生产要素价格指数变化。可以看出,改革开放以来,农业劳动力成本增长了13.22倍,虽然同期化肥的价格也增长了6.52倍、机械的价格增长了3.74倍,但劳动力成本的增长速度远远高于化肥和机械的增长速度。另外,农业生产要素价格指数的变化还呈现出明显的阶段性特征,大致可以分为3个阶段:第一阶段(1978-1990年),劳动、化肥、机械等生产要素价格稳中有升,但增长幅度较小,增长趋势不明显;第二阶段(1991-2000年),生产要素价格出现短暂的波折,这与始于90年代早期的化肥等农业生产资料市场化改革不无关系[20];第三阶段(2001-2012年),生产要素价格分化明显,劳动力成本增长速度最快且增长势头强劲,化肥价格增长速度次之但增长趋势较为波折,机械价格增长速度明显放缓、趋于稳定。

3.2 要素价格变化对要素投入结构变化的诱导

根据农业诱致性技术变迁理论[1],在家庭经营和资源配置市场化条件下,农民主要根据产品市场和要素市场上的相对价格信号做出生产经营决策。那么,在农业劳动用工成本快速上升的情形下,农民的技术选择以及要素投入结构的调整是否会按照减少劳动投入的方式进行呢?

表1给出了主要年份我国农业分行业劳动用工投入情况。具有精耕细作传统的小农经济是中国农业几千年

图2 家庭用工价与雇工工价变化

Fig.2 Family labor price and employee wages

图3 农业生产要素价格指数变化(1978年=100)

Fig.3 Price index of agricultural production elements

来的基本特征,其经济学特征是劳动密集型,存在“过密化”和“内卷化” [21];然而,劳动力成本的上升使得依靠高劳动投入的传统小农模式面临严峻挑战。从表1可以明显看出,几种主要农作物的亩均劳动用工投入都呈现不断减少的趋势,也就是说,农业生产呈现出明显的节约劳动倾向。具体到不同行业(作物),稻谷、小麦、玉米、大豆、花生、油菜、甜菜等土地密集型农作物2012年亩均劳动用工投入减少到10个劳动日以下,其他劳动密集型农作物劳动用工投入也大幅下降。其中下降幅度最大的是桑蚕茧,从1978年的149.05日/亩下降到2012年的48.18日/亩,下降了67.68%。

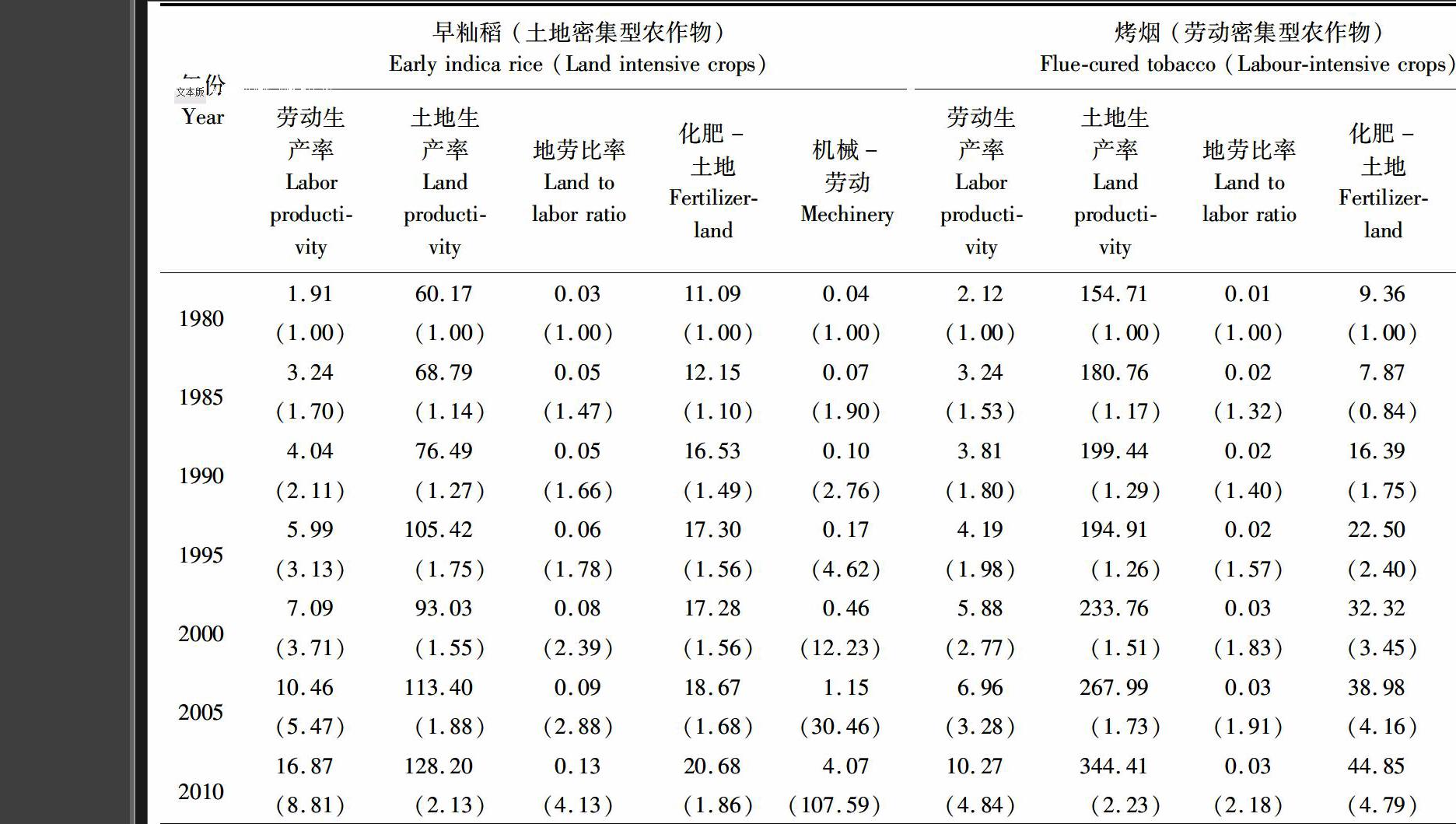

伴随着劳动投入的减少,农业机械、化肥等资本投入却大幅增加。限于篇幅,本文不再对每个行业一一赘述,而是选取早籼稻和烤烟作为土地密集型农作物和劳动密集型农作物的典型代表来加以分析。从图4可以看出,无论是土地密集型农作物(早籼稻)还是劳动密集型农作物(烤烟),其资本投入都呈现明显的上涨趋势,资本劳动比逐年上升。这反映了在劳动力日益稀缺、劳动用工成本不断上升的背景下,农民在进行生产决策时越来越倾向于节约劳动、用资本投入替代劳动的策略,也反映了我国农业生产存在较为明显的“资本深化”迹象。

机械是典型的劳动节约型技术,随着劳动用工成本-机械价格比率的不断上升,农业部门对劳动的投入会继续

表1 主要年份我国农业分行业劳动用工投入

Tab.1 Main year agricultural labor employment

of divisions日/亩

减少,而更倾向于使用农业机械。图4显示,无论是早籼稻还是烤烟,其机械投入在2000年以前一直在低位徘徊,2000年以后则持续大幅度提升。其中,早籼稻的机械投入从2001年的6.06元/亩增长到2012年的40.21元/亩,增长了6.32倍;烤烟的机械投入从2001年的2.89元/亩增长到2012年的17.21元/亩,增长了5.95倍。长期以来,土地是制约我国农业发展的瓶颈要素,因此,促进化肥对土地进行替代的土地节约型技术一度是农业技术变革的方向。从图4可以看出,无论是土地密集型农作物(早籼稻)还是劳动密集型农作物(烤烟),化肥一直是农业生产的重要投入,对促进我国农业产出增长起到了关键作用。然而,从化肥投入的增长趋势来看,其在2000年以前增长迅速,2000年以后增速明显放缓,这预示着在化肥生产资料价格指数不断上涨和农业用工成本快速上升的背景下,农户对提高土地生产率的化肥投入激励趋于下降。

要素相对价格的变化会引起要素投入结构的变化,这是农业诱致性技术变迁的最直观表现。为了更加科学、严谨地说明问题,下文将运用单要素生产率指标和二维空间相图增长分析法,来考察农业的增长路径、技术进步偏向及其变化。

4 农业单要素生产率增长及分行业增长路径选择

4.1 农业单要素生产率增长情况

要素禀赋的不同会使农业表现出不同的要素依赖与技术选择特征,土地和劳动是农业最具约束性的投入要素,因此本文选取土地生产率和劳动生产率来描述我国农业单要素生产率增长的特征。在数据处理时,为便于不同行业之间可比,本文选用价值量即主产品产值来测度土地生产率和劳动生产率;同时,为了避免非典型年份或异常年份,采用五年移动平均法剔除短期偶然因素的影响,以凸显农业单要素生产率增长的长期趋势。

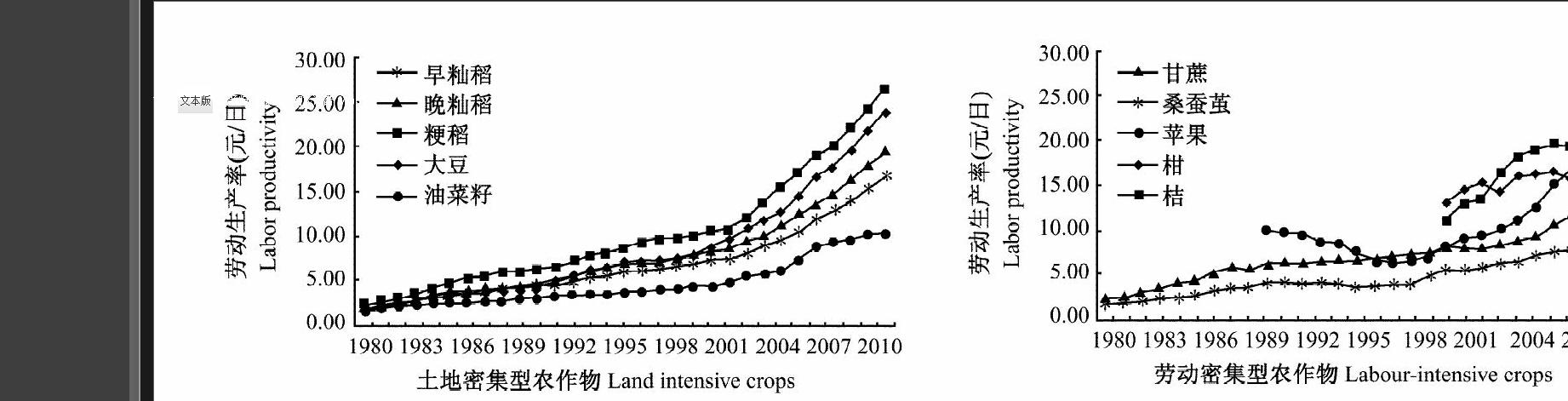

图5给出了我国农业分行业土地生产率变迁示意图。整的来看,无论是土地密集型农作物还是劳动密集型农作 物,其土地生产率增长趋势明显,除个别年份出现短期波动以外,这种总的上升趋势是“一以贯之”的。从行业比较看,劳动密集型农作物的土地生产率整体高于土地密集型农作物,这主要是因为劳动密集型农作物的市场价格相对较高;与此同时,市场价格的波动也加剧了苹果、柑、桔等高附加值农作物土地生产率的波动性,这说明从稳定农产品市场价格角度着手降低农民种植风险、稳定农民收入或许是不错的选择。

农业劳动生产率一般是指单位农业劳动投入所带来的农业产出,是衡量农业生产效率的基本指标,也是衡量农业现代化程度的重要标准。如图6所示,无论是土地密集型农作物还是劳动密集型农作物,其劳动生产率都呈刚性增长趋势。从行业比较看,不同行业劳动生产率差异明显,以2010年为例,劳动生产率排名前三的行业有粳稻

图4 1978-2012年早籼稻和烤烟生产要素投入变化

Fig.4 Early Indica Rice and FlueCured Tobacco production factor inputs change: 1978-2012

图5 农业分行业土地生产率变迁示意图

Fig.5 Land productivity change of agricultural divisions

图6 农业分行业劳动生产率变迁示意图

Fig.6 Labor productivity change of agricultural divisions

(26.68)、苹果(25.06)和甜菜(24.23),劳动生产率最低的3个行业依次是桑蚕茧(8.62)、晾晒烟(9.56)和烤烟(10.27)。从增长趋势看,我国农业劳动生产率增长存在明显的“拐点”,拐点时间大致在2000年左右,在2000年以前整体呈增长趋势,但增速缓慢,2000年以后增速明显加快,这与我国农村劳动力外出务工增长、农业用工成本上升以及劳动用工投入快速下降出现的时间高度一致,恰恰印证了要素禀赋变化对农业技术进步偏向的诱导作用。

4.2 农业单要素生产率的增长机制

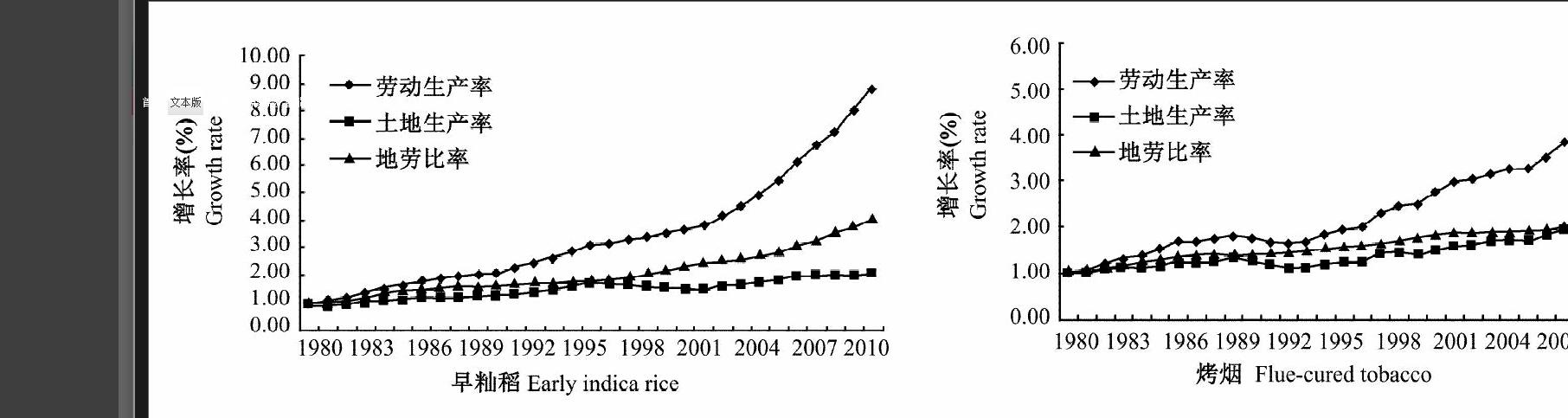

表2给出了主要年份我国农业(以早籼稻和烤烟为例)单要素生产率及要素替代关系,图7给出了我国农业劳动生产率的增长及分解趋势。结合表2和图7可知,改革开放以来,我国农业劳动生产率和土地生产率都有快速增长,但劳动生产率的增长速度远远超过土地生产率的增长速度。以早籼稻为例,农业劳动生产率从1980年的1.91元/日增长到2010年的16.87元/日,增长了8.81倍;而同期土地生产率从1980年的60.17元/亩增长到2010年的128.20元/亩,仅增长了2.13倍。这意味着改革开放以来主导中国农业增长的并不是生物化学技术(BC技术),而是机械技术(M技术)。这恰恰说明中国农业正在经历着历史性的转型,已突破了传统的高度人口-土地压力下的“内卷化陷阱”,从以提高土地生产率为主的传统农业发展方式向以提高劳动生产率为主的现代农业发展方式转变。

农业发展方式的历史性转型是农业的大趋势,然而,由于不同行业对机械的需求不一以及由此催生的要素替代弹性的差异,农业不同行业间单要素生产率增长与要素替代关系存在明显的差异性。总的来看,土地密集型农作物(以早籼稻为代表)的农业劳动生产率增长速度明显快于劳动密集型农作物(以烤烟为代表);与此同时,土地密集型农作物(以早籼稻为代表)的机械-劳动比率增长也呈现出大幅上升态势,从1980年的0.04元/日增长到2010年的4.07元/日,增长了107.59倍,其增长速度远远快于同期的劳动密集型农作物(以烤烟为代表)。这在某种意义上说明,作为一种典型的劳动节约型技术,机械技术的大力推广与使用有效地节约了农业劳动力投入,促进了地劳比率的改善,进而促进了农业劳动生产率的提高。伴随着农村劳动力的进一步转移,中国的农业机械化时代已经实实在在地来临,相应的机械化发展战略也应未雨绸缪,必须根据中国农地经营规模小、区域差异大、农业不同行业对机械的需求不一的特点,制定差别化的农业机械产业发展政策[22]。尤其是要在适合小规模农业和劳动密集型农作物的农业机械技术上取得突破。

从土地生产率的增长速度来看,无论是土地密集型农作物还是劳动密集型农作物都有所增长,但增速有所放缓;这反映了伴随着农业劳动力成本的上升和现代生产要

表2 主要年份农业单要素生产率及要素替代关系

Tab.2 Agricultural single factor productivity and factor substitution

年份

Year

早籼稻 (土地密集型农作物)

Early indica rice (Land intensive crops)

烤烟 (劳动密集型农作物)

Fluecured tobacco (Labourintensive crops)

图7 农业劳动生产率的增长及分解:1980-2010年

Fig.7 Agricultural labor productivity growth and decomposition in 1980-2010

素的投入,土地在农业生产中的重要性已趋于下降,农民对进一步提高土地生产率的激励也有所下降。进一步,化肥对土地的替代关系也印证了这一点。特别是以早籼稻为代表的土地密集型农作物,其化肥-土地比率自1995年以来基本趋于稳定和略有增加,这既是农业诱致性技术变迁的结果,也是缓解农村面源污染、改善农村生态环境的客观要求。

根据前文的分析,农业劳动生产率的增长可分解为土地生产率的增长和地劳比率的改善。图7给出了我国农业劳动生产率的增长及分解趋势。从图中不难看出,土地密集型农作物(以早籼稻为代表)与劳动密集型农作物(以烤烟为代表)在劳动生产率的增长源泉上也存在明显的差异:土地密集型农作物(以早籼稻为代表)劳动生产率的快速增长主要源自地劳比率的改善,土地生产率增长的贡献次之;特别是1995年土地生产率增长与地劳比率改善出现“黄金交叉”之后,地劳比率增长趋势强劲,有力地推动了劳动生产率的快速增长。劳动密集型农作物(以烤烟为代表)劳动生产率的增长源自土地生产率增长和地劳比率改善并驾齐驱、共同驱动;但与土地密集型农作物(以早籼稻为代表)相比,其地劳比率的改善有限,劳动生产率的增速也相对较慢。

4.3 农业分行业增长路径选择

根据单要素生产率的二维空间相图增长分析法,并结合土地生产率和劳动生产率的配合轨迹及其斜率值(K

值),可以判断农业的增长路径。表3给出了分行业分阶段农业劳动生产率与土地生产率的配合轨迹K值。从表中可以得出,除棉花在1980-1990年的K值大于1外,其他农作物品种在各阶段的K值均小于1,这说明改革开放以来,随着农村劳动力外出务工和劳动力机会成本的上升,我国农业增长基本上采取了一条劳动生产率导向型路径,即以机械技术(M技术)为主导的增长路径,而非生物化学技术(BC技术)。就不同行业的K值大小而言,土地密集型农作物的K值整体小于劳动密集型农作物,这反映了农业增长路径的行业差异。从不同阶段K值大小来看,随着时间的推移,K值越来越小,说明农业生产越来越偏向于劳动生产率导向。

表3 农业分行业增长路径K值

Tab.3 K Value of agricultural divisions growth path

项目

Item

土地密集型农作物

Land intensive crops

5 研究结论与启示

论文采用1978-2012年我国农业行业层面成本收益数据,运用基于单要素生产率指标的二维空间相图增长分析法,分析和考察了农业的增长路径、技术进步偏向及其变化,以验证农业是否发生了速水-拉坦式的要素替代与诱致性技术变迁。主要研究结论如下:

(1)我国农业技术变革存在明显的诱致性偏向。一方面,劳动力成本的上升使得主要农作物的劳动用工投入都呈现不断减少的趋势,也就是说,农业生产呈现出明显的节约劳动倾向;与此同时,农业资本-劳动比和机械-劳动比逐年上升,农业“资本深化”迹象明显。另一方面,伴随着农业劳动力成本的上升和现代生产要素的投入,土地在农业生产中的相对重要性已趋于下降,农民对进一步提高土地生产率的投入激励也有所下降。

(2)我国农业的增长路径可能正在经历着历史性的转型,正在突破传统的高度人口-土地压力下的“内卷化陷阱”,从以提高土地生产率为主的传统农业发展方式向以提高劳动生产率为主的现代农业发展方式转变。曾经有一种观点认为,由于我国人多地少,因此我国农业现代化应主要依靠生物化学技术,走“土地节约型”道路,而非“机械现代化”。然而,改革开放以来,无论是生产要素的投入结构变化,还是农业单要素生产率的相对增长速度,都表现出明显的劳动生产率导向。这说明改革开放以来,随着农村劳动力外出务工和劳动力机会成本的上升,我国农业增长基本上采取了一条劳动生产率导向型路径,即以机械技术(M技术)为主导的增长路径,而非生物化学技术(BC技术)。

(3)农业技术变革模式与增长路径也存在一定的行业差异。尽管劳动生产率导向是农业发展的大趋势,但不同行业由于地劳配比的结构特性和对机械的需求不一,以及由此催生的要素替代弹性的差异,其单要素生产率增长与要素替代关系存在明显的差异性。

论文政策含义较为明显,我国农业的增长路径可能正在经历着历史性转型,已不再是传统的土地生产率导向,而是越来越倾向于节约劳动,且这一进程是大势所趋,具有不可逆性。因此,相应的制度设计与政策安排也必须就劳动生产率导向下农业如何进一步发展问题未雨绸缪,做出前瞻性规划,这可能包括“要素替代”、“诱致性技术进步”、“机械化”等,以把握农业发展的历史性契机。

(编辑:李 琪)

参考文献(References)

[1]Hayami Y, Ruttan V W. Agricultural Development in International Perspective[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2000:101-102,208.

[2]杨东升,张帆.农业产业化进程中的中国农业技术变迁[J].农业经济问题,1997,(4):20-25.[Yang Dongsheng, Zhang Fan. Chinas Agricultural Technological Changes in the Process of Agricultural Industrialization[J]. Issues in Agricultural Economy, 1997,(4): 20-25.]

[3]胡瑞法,黄季焜.农业生产投入要素结构变化与农业技术发展方向[J].中国农村观察,2001,(6):9-16.[Hu Ruifa, Huang Jikun. Study on the Variety of Agricultural Devoting Factors and the Developing Direction of Agricultural Technologies[J]. China Rural Survey, 2001,(6): 9-16.]

[4]Hayami Y, Ruttan V W. Factor Prices and Technical Change in Agricultural Development: The United States and Japan, 1880-1960[J]. The Journal of Political Economy, 1970, 78(5): 1115-1141.

[5]Hicks J R. The Theory of Wages[M]. London: Macmillan, 1963.

[6]Kennedy C. Induced Bias in Innovation and the Theory of Distribution[J]. Economic Journal, 1964, 295(74): 541-547.

[7]Ahmad S. On the Theory of Induced Invention[J]. The Economic Journal, 1966, 302(76): 344-357.

[8]Binswanger H P. A Microeconomic Approach to Induced Innovation[J]. The Economic Journal, 1974, 336(84):940-958.

[9]Nghiep L T. The Structure and Changes of Technology in Prewar Japanese Agriculture[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1979, 61(4): 687-693.

[10]Kawagoe T, Otsuka K, Hayami Y. Induced Bias of Technical Change in Agriculture: The United States and Japan, 1880-1980[J]. The Journal of Political Economy, 1986, 94(3): 523-544.

[11]Kikuchi M, Hayami Y. Agricultural Growth Against a Land Resource Constraint: A Comparative History of Japan, Taiwan (China), Korean and the Philippines[J]. The Journal of Economic History, 1978, 38(4): 839-864.

[12]何爱,徐宗玲.菲律宾农业发展中的诱致性技术变革偏向:1970-2005[J].中国农村经济,2010,(2):84-91,95.[He Ai. The Induced Technological Change Biases in Philippine Agriculture Development: 1970-2005[J].Chinese Rural Economy, 2010,(2): 84-91, 95.]

[13]Lin J Y. Public Research Resource Allocation in Chinese Agriculture: A Test of Induced Technological Innovation Hypotheses[J]. Economic Development and Cultural Change, 1991, 40(1): 55-73.

[14]郑京海.《经济学(季刊)》生产率研究专辑引言[J].经济学(季刊),2008,7(3):775-776.[Zheng Jinghai. China Economic Quarterly Introductions to the Album of Productivity Research[J]. China Economic Quarterly, 2008, 7(3): 775-776. ]

[15]闵锐,李谷成.湖北省粮食生产要素生产率变化和技术进步的替代效应及政策建议[J].农业现代化研究,2012,33(5):593-597.[Min Rui, Li Gucheng. A Study on Grain Productions Singlefactor Productivity Change, Technological Progress Substitution Effect and Countermeasures of Hubei Province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2012, 33(5):593-597.]

[16]Hayami Y, Ruttan V W. Agricultural Development: An International Perspective[M].Baltimore: Johns Hokins University Press, 1985.

[17]全炯振.中国农业的增长路径:1952-2008年[J].农业经济问题,2010,(9):10-16.[Quan Jiongzhen. Chinas Agricultural Growth Path: 1952-2008[J]. Issues in Agricultural Economy, 2010,(9): 10-16.]

[18]李芝倩,刘洪.中国29省农业要素生产率比较分析[J].江苏统计,2003,(2):32-34.[Li Zhiqian, Liu Hong. Comparative Analysis of Agricultural TFP China 29 Provinces[J]. Jiangsu Statistics, 2003,(2): 32-34.]

[19]王美艳.农民工还能返回农业吗?:来自全国农产品成本收益调查数据的分析[J].中国农村观察,2011,(1):20-30,96.[Wang Meiyan. Can Migrant Workers Go Back to Agriculture?: An Analysis Based on National Farm Product Costbenefit Survey[J]. China Rural Survey, 2011,(1): 20-30, 96.]

[20]黄季焜.制度变迁和可持续发展:30年中国农业与农村[M].上海:格致出版社,2008.[Huang Jikun. Institutional Change and Sustainable Development: 30 Years Chinas Agriculture and Rural Areas[M]. Shanghai: Due Press, 2008.]

[21]黄宗智.中国的隐性农业革命[M].北京:法律出版社,2010.[Huang Zongzhi. The Recessive Agricultural Revolution in China[M]. Beijing: Law Press, 2010.]

[22]刘守英.中国的农业转型与政策选择[J].行政管理改革,2013,(12):27-31.[Liu Shouying. Chinas Agricultural Transformation and Policy Choices[J]. Administration Reform, 2013,(12): 27-31.]

Change of Factor Endowments and China Agricultural Growth Path Selection

WU Lili1,2, LI Gucheng1,2, ZHOU Xiaoshi1,2

(1.College of Economics & Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan Hubei 430070, China;

2.Hubei Rural Development Research Center, Wuhan Hubei 430070, China)

Abstract

The endowment of factors of production and its accumulation state will determine the technological change pattern and growth path selection of agriculture. However, with the emergence of the ‘Lewis turning pointand the diminishment of demographic dividend, labor cost is rising rapidly and the factor endowment structure in Chinas agricultural development is undergoing a fundamental change. Then, what impacts would such a change bring on Chinas agricultural production? Using the costbenefit data of agricultural industry from 1978 to 2012, this paper analyzes the growth path and the biased technological change of agriculture based on the single factor productivity index and twodimensional spatial growth phase diagram analysis. The main conclusions are as follows: ① Induced bias is an obvious feature of Chinas agricultural technological change which means Chinas agricultural production presents an evident tendency of ‘labor saving and ‘capital deepening due to the change of factor endowment, especially the rising of labor cost. ② Chinas agricultural growth path may be experiencing a historic transformation: it is changing from the traditional land productivity oriented development to the modern labor productivity oriented development by breaking through the traditional ‘involution trap which is the result of the high level populationland pressure. ③ Owing to the difference in landlabor ratio and the demand for machinery, the technological change pattern and growth path of agriculture differ among agricultural industries. Besides, the change of factor endowment, especially the rise of labor cost, is irreversible. Therefore, we should have the foresight to design the corresponding system and policies, which may include ‘factor substitution, ‘induced technological innovation, and ‘mechanization, etc., to further develop agriculture under the labor productivity oriented growth path, thus grasping the historic opportunity for the development of agriculture.

Key words factor endowment; growth path; induced technological innovation; labor productivity; land productivity