青少年积极心理品质与应对方式相关研究

张骊睆

(东北师范大学教育学部心理学院,吉林长春130024)

青少年积极心理品质与应对方式相关研究

张骊睆

(东北师范大学教育学部心理学院,吉林长春130024)

通过对北京、长春、四平三个地区共736名初中学生的积极心理品质以及应对方式的问卷调查,探讨青少年积极心理品质与应对方式的地区、年级、性别差异,以及积极心理品质与不同应对方式的相关关系。

积极心理品质;应对方式;差异;相关关系

一、研究背景

1.积极心理品质

二次世界大战爆发后,大量心理疾病涌入心理学家的视野,心理学的研究方向渐渐转向了对消极负性的心理研究。而美国心理学家塞利格曼(Seligman)提出了关注正常人的积极品质的观点,积极心理学也就此在心理学世界中生根发芽,塞利格曼也因此被誉为“积极心理学之父”。塞利格曼在《真实的幸福》中,提出了6种适用于任何文化、宗教背景的美德:智慧与知识(wisdom and knowledge)、勇气(courage)、仁爱(humanity)、正义(justice)、节制(temperance)和精神卓越(transcendence)。他认为当人们去培养并发扬这些积极品质的时候,个体将会获得真正的幸福[1]。

而美国心理学家勒纳(Lerner)在《积极青少年的6种品质》中对青少年的积极品质进行了阐述。他认为青少年是“可发展的资源”而不是“待修理的问题”,社会、老师、家长应当注重并培养发展青少年的积极品质。他认为青少年的积极品质可分为6种,分别是:能力(competence)、信心(confidence)、人际联系(connection)、品格(character)、关心(caring)以及奉献(contribution)[2]。

2.应对方式

应对是指个体为了处理那些被自身认知为超出能力范围的特定的内外环境要求而做出的认知和行为努力。应对方式即个体所作出的反应方式[3]。

关于应对方式的分类,不同的心理学家给出了不同的答案。最早的分类是由拉扎鲁斯(Lazarus)和福克曼(Folkman)等人提出的,他们将应对方式分为处理问题和减轻情绪痛苦两大类,其中前一种是注重对问题的处理,而后者则注重对情绪的调节[4]。

3.积极心理品质与应对方式

有研究发现,具有不同人格特质的个体会选用不同的应对方式[5]。普鲁希肯(Ruchkin)在1999年也发现不同人格特质总会偏向一定的应对方式[6]。而一些国内外研究也发现高抑郁、焦虑水平与消极的应对方式存在一定相关,而且处于抑郁状态的个体有倾向性的选择回避这种应对方式[7-9]。还有研究者表明培养个体良好的个性品质也可以帮助个体更好地面对逆境[10]。还有研究者发现乐观的个性可以在个体遭遇应激事件的时候在事件和身心反应之间起到缓冲作用[11]。故而本研究推测,积极心理品质与不同的应对方式存在不同的相关关系,积极心理品质越多的人会更多地拥有相对成熟的应对方式。

而在前人研究中也发现了不同经济发展水平、地区之间存在心理健康水平的差异[12],同时,积极心理品质与应对方式还存在年级差异[13],故在研究中还将探究两者的地区及年级差异。

综合以上思考本研究做出以下假设:

(1)初中生积极心理品质与应对方式存在地区和年级差异;

(2)初中生各积极心理品质与各应对方式相关关系存在差异,积极心理品质与相对积极的问题指向应对方式存在正相关,而与相对消极的情绪指向应对方式存在负相关。

二、研究方法

本研究主要是采用问卷调查法,分别测查个体的积极品质成分及其应对方式,并分析两者的地区、年级、性别差异,同时探讨两者相关关系。

1.问卷设计

(1)人口学变量

由于前人研究发现性别、年龄、年级等人口学变量也可以影响个体的应对方式,所以在施测的过程中加入人口学变量调查问卷。

(2)中国青少年积极心理品质量表

本研究采用马海茹于2013年编制的《中国青少年积极心理品质量表》,该量表根据勒纳对于青少年积极品质的分类进行编制。问卷共46题,分为5个分量表分别测量青少年的胜任力、自信、自律、品格以及关爱和同情5种积极品质,经测试该问卷的内部一致性系数达到0.836,每个量表的信度也达到0.7以上,信效度良好[14]。

(3)中学生应对方式问卷

针对应对方式则采用国内普遍使用的由陈树林等人在2000年所编制的中学生应对方式问卷,这个问卷的编制依据福克曼所提出的应对方式的分类:问题指向和情绪指向,故问卷分为指向问题和指向情绪两个分量表,在指向问题的分量表当中包括问题解决、寻求支持、合理解释三个维度,而在指向情绪的分量表中包括忍耐、逃避、发泄情绪、幻想否认四个维度[4]。最终问卷由36题组成,该问卷的同质性信度以及分半信度良好,内容效度和结构效度也都良好。

2.被试

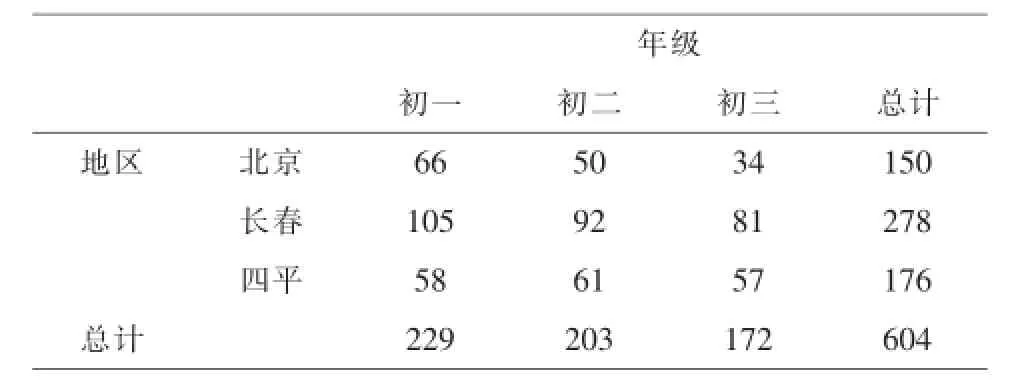

本研究选取北京、吉林省长春、四平的四所初中学校(其中长春市选取两所学校)进行调查,随机抽取各年级两个班级进行集体施测。共发放问卷736张,回收问卷736张,其中有效问卷604张。有效作答的被试中有男性275名,女性328名(1个缺失值),平均年龄为14.12岁(M=14.12,SD=1.31)。每个地区人数以及各年级具体调查人数见表1。

表1 R被试地区、年级分布情况

三、研究结果

1.积极心理品质差异

(1)地区、年级差异

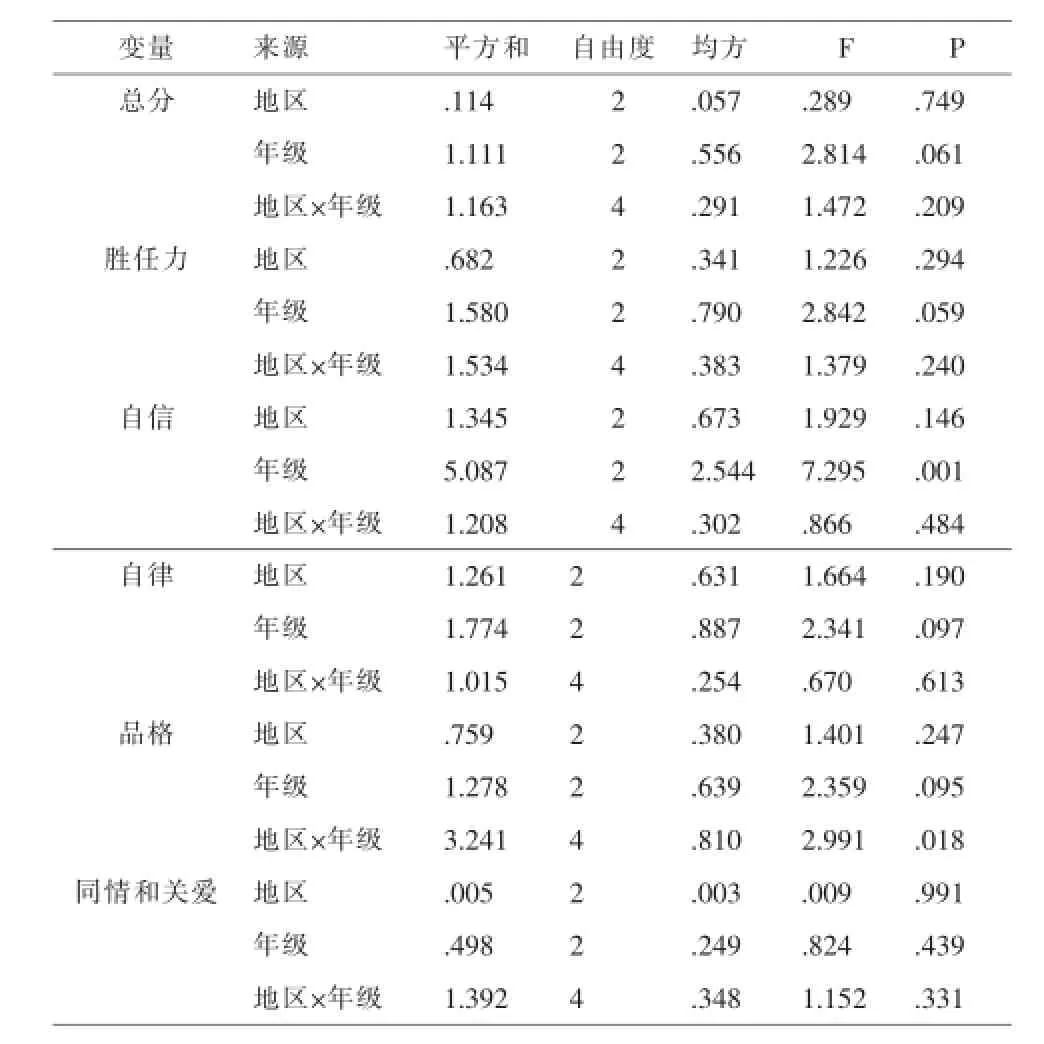

在SPSS 17.0中使用地区、年级作为因子,积极心理品质总分和各分量表分数作为因变量进行多因素方差分析,所得部分结果如表2所示。

表2 R积极心理品质总分、分量表分数方差检验结果

从表2可以看出,自信的年级主效应显著(F(2,595)=1.929,p<0.01)。故而对自信分量表进行事后检验。根据事后检验,初一年级的自信分量表得分显著低于初二年级,而初一年级和初三年级、初三年级和初二年级之间没有显著差异。品格分量表的地区与年级的交互作用显著(F(4,595)=2.991,p<0.05)。而对于交互作用的简单效应检验结果发现,各地区的初二年级之间存在显著差异,四平地区各年级之间得分存在显著差异。

(2)性别差异

对于积极心理品质总分和各分量表分进行性别的独立样本t检验,结果如表3所示,胜任力和同情与关爱分量表存在显著性别差异(t(601)=-2.676,p<0.01;t(601)=-2.903,p<0.01)。

表3 R独立样本t检验

2.应对方式差异

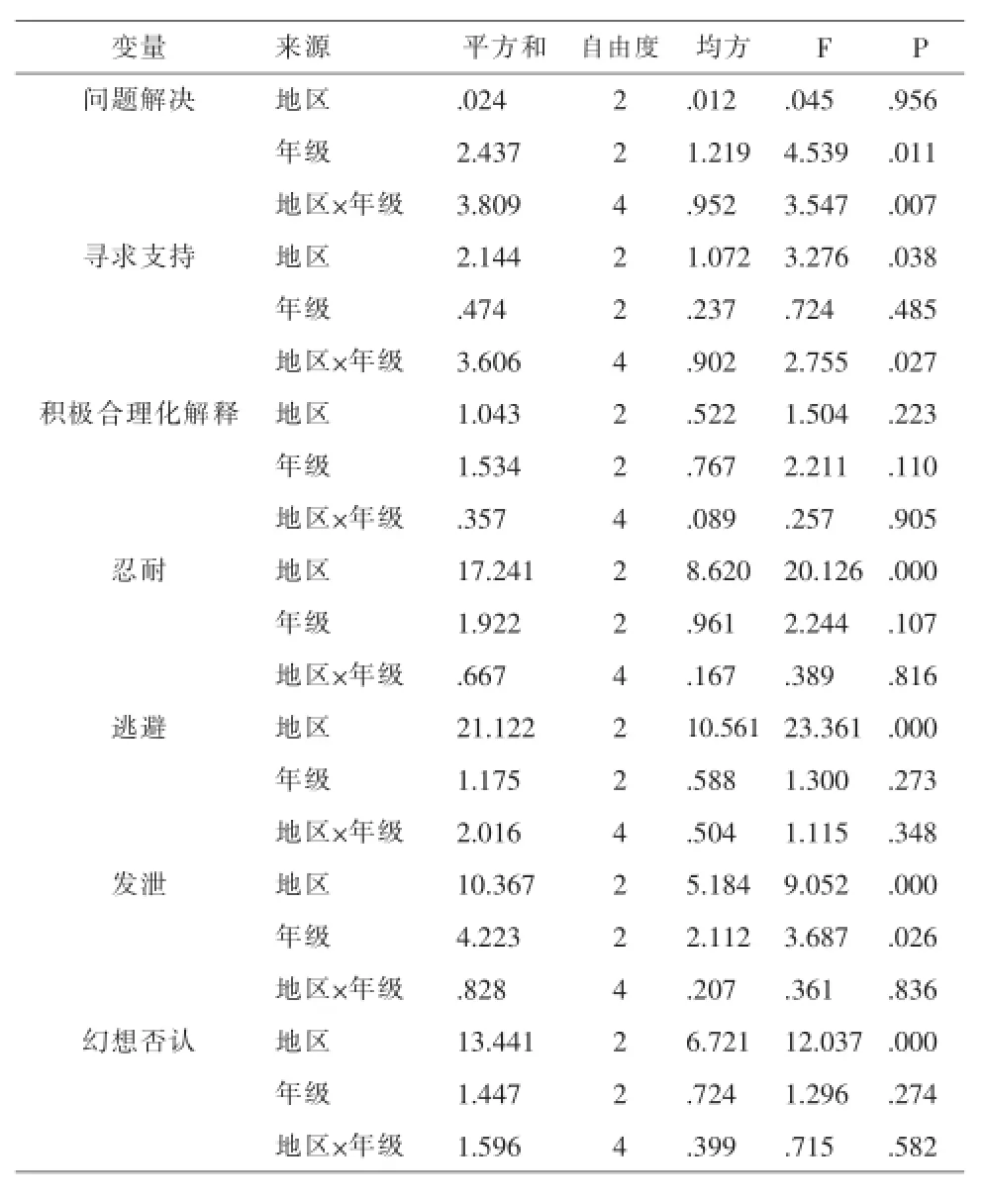

(1)地区、年级差异

对于应对方式的地区、年级差异的方差检验结果如表4所示,忍耐、逃避、幻想否认的地区主效应显著(F(2,595)=8.620,p<0.001;F(2,595)=10.561,p<0.001;F(2,595)=6.721,p<0.001),而发泄分量表的地区、年级主效应均显著(F(2,595)=5.184,p<0.001;F(2,595)=2.112,p<0.05)。故对以上几个主效应进行事后检验,检验结果表明,三个地区的忍耐、逃避分量表分数均有显著差异,均为北京地区得分最高,四平地区得分最低;而幻想否认分量表的得分中北京地区得分显著高于长春、四平地区得分,而后两者间没有显著差异。在对于发泄分量表的地区、年级主效应的分析中,可以看出北京地区得分显著高于长春地区,而三个地区的初一被试得分显著小于初三被试。而从表4可以看出,问题解决、寻求支持两个分量表的交互作用显著(F(4,595)=3.547,p<0.01;F (4,595)=2.755,p<0.05)。在简单效应检验中,可以看出,问题解决以及寻求支持分量表在四平地区各年级间存在显著差异;而寻求支持分量表中,初一年级、初二年级各个地区之间存在显著差异。

表4 R应对方式各分量表方差分析部分结果

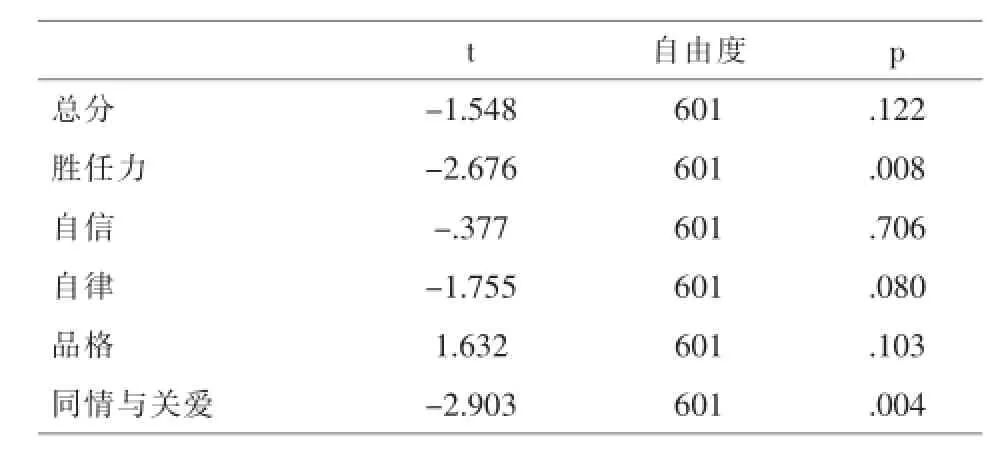

(2)性别差异

在对于应对方式各个分量表得分的性别差异检验过程中(结果见表5),发现在忍耐分量表中男生的分显著高于女生(t(601)=2.183,p<0.05)。其余量表除寻求支持外均为男生的分高于女生,单位达到显著水平。

表5 R独立样本t检验

3.积极心理品质与应对方式的相关

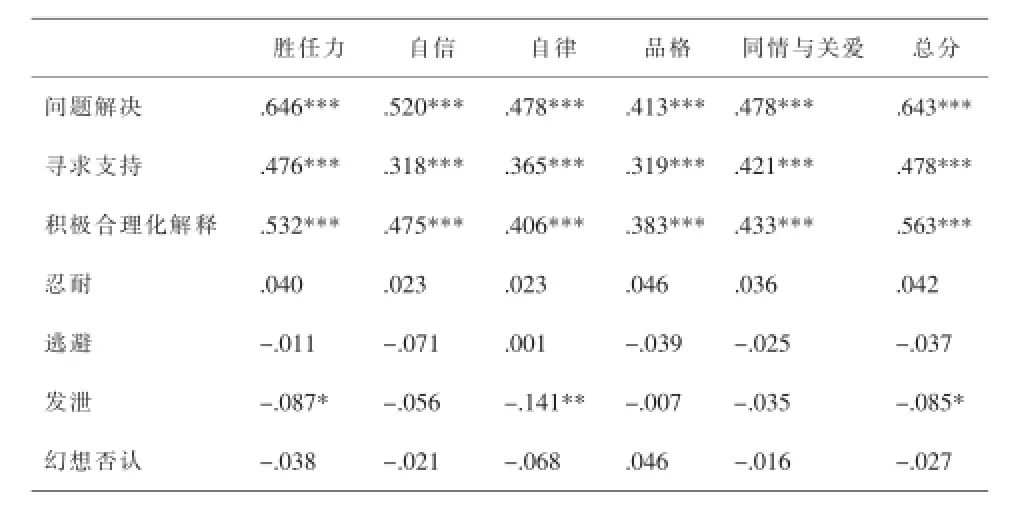

对于两个量表各个分量表进行皮尔逊相关检验,结果如下表所示(表6),问题解决、寻求支持、积极合理化解释与积极心理品质的各分量表得分以及总分都存在显著的正相关,而在剩余的应对方式分量表中仅有发泄分量表得分与胜任力、自律以及量表总分呈现显著负相关。

表6 R积极心理品质与应对方式的相关

四、调查问卷结果分析

1.积极心理品质与应对方式比较

积极心理品质与应对方式的地区、年级、性别差异

通过结果可以看出,积极心理品质并未显示出过多的地区差异,其中可能存在的主要原因是积极品质也属于人格特质,被试所处的都是大一同的文化、教育环境,故而未显示出积极品质方面的差异。

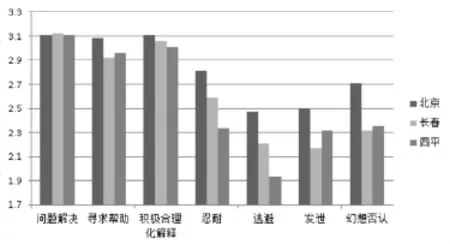

相比于积极心理品质,应对方式则显示出了较大程度的地区差异(见图1)。通过结果的分析比较我们可以得出,在忍耐、逃避、发泄和幻想否认四个情绪指向的应对方式当中,北京要显著高于四平、长春两地。而在问题指向的三个应对方式则没有显著的地区差异。出现这一结果的原因可能是北京是中国的首都,教育机构、学校数量较多,其升学压力相较于长春和四平比较大,故而学生的消极情绪可能要高于长春、四平两地学生,故而相对消极的情绪指向应对方式要多于其他两个城市。

图1 各地区应对方式得分情况

对于积极心理品质和应对方式的年级差异并不明显,仅有自信和发泄存在显著的年级差异,两者都是初一得分显著低于初三。对于自信这一积极品质,初一年级学生刚刚进入新环境,还存在一定的适应问题,所以可能自信感低于初三年级学生。而发泄量表初三年级显著高于初一年级的原因可能是由于青春期的原因,初三的学生大多处于青春期,情绪并不稳定,故多选择发泄的方式来应对问题。

对于性别差异来说,在测量中发现女生更多地体现出了胜任力和同情与关爱两种积极品质。对于胜任力,女生相较于男生发育早,一些认知能力成熟早,所以造成了胜任力的差异。而对于同情心、关爱之心,可能女生本身相较于男生要更具同情心,而且这种同情心、关爱之心不因年级、年龄改变而变化的。对于应对方式的性别差异分析时,可以发现男生的忍耐分量表得分显著高于女生,这可能是由于中国人对于男生、女生不同的教育方式导致的,中国家长教育男孩子要自立自强,要担当忍耐,而对于女孩子的教育则是“痛就说出来”,故而男孩子更偏向于选择忍耐的应对方式。然而还有一点值得关注的是,对于寻求支持分量表的性别差异虽然未达到显著水平,但也接近显著,即女生更多地倾向于寻求支持,这也与女生依赖性强有关系。

2.积极心理品质与应对方式相关关系

在对于积极心理品质与应对方式的相关关系中,从调查结果可以看出,各个积极心理品质都与问题指向的应对方式存在显著的正相关,而与除了忍耐之外的情绪指向的应对方式存在负相关,但大部分未达到显著。

积极心理品质与问题指向的应对方式所存在的显著正相关,即具有积极心理品质的青少年更倾向于选择相对积极的问题指向的应对方式。积极心理品质得分高的个体可能具有较好的学习、交往的能力,并具有较高的自信心和自律性,这些特征使他们更倾向于去解决问题、寻求支持以及积极合理化解释问题。至于发泄、逃避以及幻想否认都与各种积极心理品质呈现负性的相关,虽然未全部达到显著水平,但也与预期一致。在这些相关关系中,仅发泄与胜任力、自律呈现显著的负相关,这是由于自律性强、胜任能力强的个体比较倾向于控制自己的情绪情感,故而较少选择发泄的应对方式。

积极心理品质与忍耐应对方式存在正相关,这取决于中国的传统观念,比如“小不忍则乱大谋”、“退一步海阔天空”等等,虽然存在一定的性别差异,但是整体的观念还是遇事要忍耐,故而忍耐的应对方式与积极心理品质呈现了正性的相关关系。

五、研究结论

1.积极心理品质未显示出显著的地区、年级差异。

2.应对方式中,忍耐、逃避、发泄、幻想否认存在显著地区差异。发泄存在显著年级差异。

3.女生的积极心理品质中胜任力和同情与关爱两个分量表得分显著高于男生,而男生比女生更倾向于选择忍耐应对方式。

4.积极心理品质与不同应对方式存在不同相关关系。即积极心理品质得分高的个体更倾向于选择问题指向的应对方式,而较少选择情绪指向的应对方式。

[1]Seligman,M.E.真实的幸福[M].洪兴译.沈阳:万卷出版公司,2010.

[2]Richard,M.L.积极青少年的6种品质[M].张卫,甄霜菊译.上海:华东师范大学出版社,2011.

[3]Lazarus,S.R.&Folkman,S.Stress,appraisal and coping[M]. New York:Springer,1984.

[4]陈树林,郑全全,潘健男,郑胜圣.中学生应对方式量表的初步编制[J].中国临床心理学杂志,2000(4):211-214.

[5]Bolger,N.&Zuckerman,A.A framework for studying personality in the stress process[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1995,69:890-902.

[6]Ruchkin,VV.,Erisemann,M.&Hagglof,B.Coping styles in delinquent adolescents and controls:The role of personality and parental rearing[J].Journal of youth,1999.

[7]陈树林,黄鑫.考试焦虑和应对方式关系初探[J].健康心理学杂志,1999,7(1):42-44.

[8]陈树林,郑全全.中学生应激源、应付方式和情绪相关性探讨[J].中国心理卫生杂志,2002,16(5):337-339.

[9]Inge,S.K.&Nicolai,K.Long-term effects of avoidant coping on adolescents’depressive symptoms.Journal of Youth and Adolescence[J].2000,29(6):617-630.

[10]Rutter.Resilience in the face of adversity:Protective factors and resistance to psychiatric disorder.British Journal of Psychiatry[J]. 1985,147:598-611.

[11]Achat,H.,Kawachi,I.,Spiro A.3rd.,DeMolles,DA.& Sparrow,D.Optimism and depression as predictors of physical and mental health functioning:The Normative Aging Study.Ann Behav Med,2000,22(2):127-130.

[12]冯夏婷,刘艳芝.经济发达地区高校贫困生心理健康状态调查——以广东省为例[J].华南理工大学学报(社会科学版),2010 (6):100-105.

[13]卫萍.中小学生积极心理品质的调查分析与教育对策[J].中国特殊教育,2013,163(12):90-96.

[14]马海茹.蒙、汉族青少年积极心理品质的比较研究[D].长春:东北师范大学,2013.

(责任编辑:章永林)

A Correlation Study of Positive Psychological Quality and Coping Styles of Teenagers

ZHANG Li-huan

(College of Education,Northeast Normal University,Changchun,Jilin 130024,China)

The questionnaire explored the relationships between positive psychological quality and coping styles of 736 middle school students in Beijing,Changchun and Siping.In the study,we also tested the area differences,grade differences and gender differences between positive psychological quality and coping styles,aswell as the correlation between positive psychological quality and coping styles.

positive psychological quality;coping styles;differences;correlation

C913.2

A

1008—7974(2015)02—0141—05

2014-11-13

张骊睆,吉林四平人,东北师范大学教育学部在读研究生。