当代大学生使用新型交友平台的心智过程分析

宁欣++宁欢

【摘 要】伴随着信息化时代的来临,“摇一摇”作为新型交友平台媒介,快速涌入大学校园,而并没有持久的在大学文化中发光发热。文章旨在从该群体对微信“摇一摇”的使用现状出发,研究其对微信“摇一摇”社交的态度。即从认知过程、情感过程、意志过程、意志行为四个方面展现其产生对“摇一摇”态度的原因。以肯尼思·克雷克的提出的心智模式为立足点,从促使心智模式发生改变的内在条件和外在条件两个方面,分析微信“摇一摇”等新型交友平台针对大学生的发展前景与趋势。

【关键词】大学生 摇一摇 态度 网络社交

【中图分类号】G634 【文献标识码】A 【文章编号】1671-1270(2015)01-0019-05

实证设计

加拿大著名传播学家M·麦克卢汉在《理解媒介:论人的延伸》(1964年)一书中提出的影响广泛的媒介观,即媒介即信息。提出媒介真正有意义的作用就是“影响了我们理解和思考的习惯”[1]。在21世纪的今天,社会交往工具日益便捷,其中微信作为一款手机软件媒介正悄悄的改变着这个世界。而摇一摇作为微信的其中的重要服务插件,是指用户通过摇手机或点击按钮模拟摇一摇,可以匹配到同一时段触发该功能的微信用户,从而增加用户间的互动和微信粘度。[2]作为经典陌生人社交服务插件,摇一摇为当前流行的比邻、陌陌、微聚等陌生人社交软件提供了思路,从社会学角度理解,“摇一摇”可以说是最低成本的社交运作,同时为更好的服务社会形成多种互动关系。从此,我们进入动一动手指便是一条新信息和摇一摇手机便是一个新朋友的时代。

当微信以一种迅猛的态势涌入大学校园和大学生活,其重要服务插件“摇一摇”便一直饱受争议和质疑,那么大学生使用摇一摇的现状如何?大学生对于摇一摇的态度是什么?影响大学生形成态度的原因是什么?本文采取抽样问卷调查和访谈的方式,共发放问卷150份,回收147份,回收率98%,深入访谈8人,男性4人,女性4人,旨在从定量的实证角度分析出大学生对微信“摇一摇”社交所持有的态度,思考影响大学生对“摇一摇”社交态度的原因及摇一摇存在的问题和未来新型交友平台的发展趋势。

大学生对“摇一摇”的使用现状

伴随着网络时代的来临,世界也连成一个整体,成为“地球村”,使大学生接触的世界不再局限于眼前的世界,不再局限于现实的生活,虚拟的空间的快速发展对大学生产生深刻影响,从认知过程、情感过程、意志过程、行为过程均带来潜移默化的改变,在张敏的《大学生使用微信“摇一摇”现状及意义分析》中,“71.69%的大学生都正在使用或曾经使用过摇一摇,他们是微信“摇一摇”的主流使用群体之一。”而根据笔者问卷调查的结果,大学生对于摇一摇的态度却较为严谨,尽管72%的大学生表示接触过“摇一摇”,但56%均是曾经使用过,现在已经停止使用,而对于停止时间55.25%的学生都已停止使用了在一年以上。只有16%的大学生正在使用摇一摇,而在使用摇一摇的大学生中,只有4.08%的大学生表示每天都在使用摇一摇,4.76%的大学生表示两到十天使用一次,其余使用摇一摇的大学生均在一个月或更久使用一次,其中73.56%均为男性,26.44%为女性,单身为76.2%,有男(女)朋友为23.8%。

图1 您使用摇一摇吗?

图2 停止使用摇一摇的时间

综上所述,或许“摇一摇”曾经在大学校园中被广泛使用,然而现在并没有像人们想象的那样仍然盛行。那么,“摇一摇”逐渐淡出大学校园的原因是什么?未来新型交友平台的出路在哪里?

大学生对“摇一摇”社交的态度

大学生对“摇一摇”社交的态度分为四个过程,(1)认知过程(知),即大学生在接触与认识微信“摇一摇”时所表现的各种心理现象。(2)情感过程(情),即大学生认识“摇一摇”时产生的各种心理体验过程,即大学生对“摇一摇”内心产生的情感。(3)意志过程(意),即大学生为实现内心需求,主动克服使用“摇一摇”时遇到困难的过程。(4)意志行为(行),即在意志过程中产生放弃使用“摇一摇”或坚持使用“摇一摇”的行为。认知过程是产生情感过程、意志过程的基础;意志行为是在认知的基础上和情感的推动下产生的。认知过程与情感过程与意志过程三者共同作用,最后形成了大学生对“摇一摇”的使用或不使用的行为。

一、 对“摇一摇”的认知过程

“所谓的微信社交指的是基于微信搭建的“平台”,在这个平台上从事的信息交流、情感沟通、人际互动等与人际交往有关的活动”[3]。而对于“摇一摇”而言,主要针对陌生人的交友及陌生人关系的维系。所有的信息交流、情感沟通、人际互动等与人际交往有关的活动都被贴上了“陌生人”的标签。大学生对“摇一摇”社交的认知反映的是态度主体对于微信“摇一摇”社交的感觉、知觉、意象或概念,以及在此基础上形成的具有倾向性的思维方式和想象趋势。

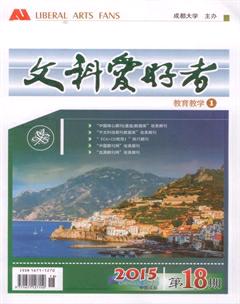

大学生对摇一摇形成的心理认知过程,也是基于摇一摇属于陌生人社交的基础范围所建立的,而陌生人社交是建立在各种目的的基础之上,在问卷调查中大学生使用摇一摇的动机包括了解他人生活状态,约占31.42%,而达到交友目的约占20.00%,情感宣泄和满足新鲜感约占17%,也就是说大学生运用摇一摇是一种刚性需求,是为了满足人的本性产生的达到某种目的的要求,这是本我的原始欲望。

通过调查,大学生对微信“摇一摇”的认知总体上定位准确,能辩证地看待微信“摇一摇”。其中,“摇一摇”存在的安全隐患最为大学生重视。精神分析学派认为,人的行为的“心理驱动系统”由两种心理倾向构成:一是寻求满足的、进取的心理倾向,一是避免伤害的、防卫的心理倾向[4]。大学生使用摇一摇的心理倾向也是源于对摇一摇的优点的认知,从而产生的一种能满足自我需求的积极的心理倾向。而迫使其改变使用摇一摇的行为亦是认知到“摇一摇”的弊端,是基于一种避免伤害,防卫的消极心理倾向。

图3 摇一摇的好处

1.蓝:感情宣泄;2.红:了解更多人及其生活状态;3.黄:有更多朋友;4.绿:好玩,满足新鲜感;5.紫:其他。

图4 摇一摇的弊端

1.蓝:泄露个人隐私,存在安全隐患;2.红:不能辨认善恶,易受骗;3.绿:耽误时间;4.绿:减少与朋友、家人的交流;5.紫:其他。

二、对“摇一摇”的情感偏好

“情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。”[5]这里的情感是指大学生群体使用微信“摇一摇”社交来完成陌生人社交活动的偏好程度。

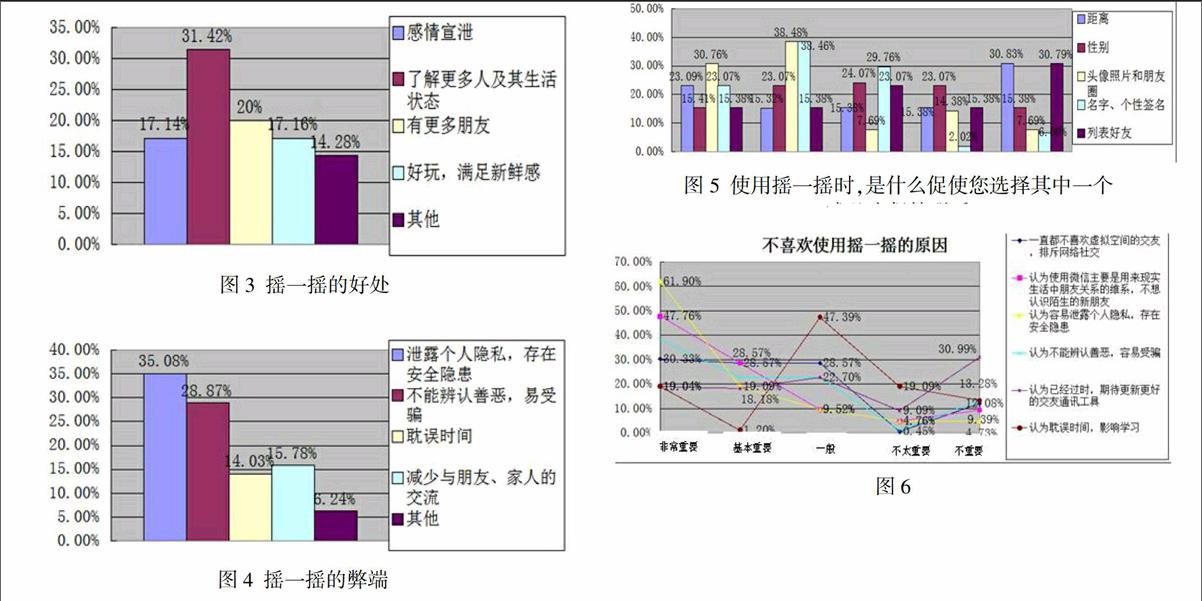

(一)大学生对“摇一摇”摇来好友选择的理智性

通过调查,我们得知72%使用过“摇一摇”的大学生中,通常在进行摇一摇时,会摇到很多陌生人,其中在使用了“摇一摇”的大学生中,24%摇来了50个人以上的陌生人,45.23%摇来了20—50个,14%摇到了7—20个,16.77%摇来了1—7个,然而促使他们继续进行联系的人却少之又少,70.24%的学生表示并未与摇来的人进行联系,21.76%的学生表示与其中的1—2个进行联系,5.2%的学生与其中的3—7个进行联系,2.8%的学生与其中的7个人以上进行联系,而促使其继续联系的原因,主要分为名字和个性签名、头像照片和朋友圈、性别等摇到的陌生人的内在因素,和列表最前面的一个或几个、距离等外部因素。

心理学家弗洛姆指出:“一个人生理上和生物上的需求得到了满足,但是他们仍然不满意,他自己仍然不安宁”,因为缺少了“一种能够使他变得主动的蓬勃生机”[6]面多很多的新鲜的陌生人,摇一摇满足了大学生的好奇心理,在似真似假的环境下,没有人会再为你的行为定性,一切都是充满生机的,一切都是富有神秘色彩的,而摇来的陌生人的基本信息和情况则是大学生决定是否继续进行联系的重要条件。内部因素的原因远远大于外部因素,也就是说大学生对于陌生人的交友并不是盲目的,也不是随意的,而是基于对对方基本的了解,看对方是否满足自我需求。

图5 使用摇一摇时,是什么促使您选择其中一个

或几个保持联系

(二)大学生对“摇一摇”的信任程度偏低,偏好熟悉化

而在总体来说,没有使用过摇一摇的大学生占总数的28%,曾经使用过,现在也没有使用的大学生有56%,也就是说84%的大学生并不钟爱“摇一摇”,并不认为“摇一摇”可以满足自己的需要。由于“摇一摇”主要用于陌生人的交流,不同于现实生活的社交,在没有真实姓名、真实身份、真实信息的情况下,大学生对其信任程度偏低,使大学生不能对使用“摇一摇”产生情感认同。而在耽误时间,影响学习或认为过时的选项中则比例较低,可以得出,大学生期待交友圈的扩大,并不认为社交活动是浪费时间的行为,但主要是想进行现实生活中朋友、同学关系的维系,人际交往的方式偏好熟悉化,而非陌生化,社交活动的目的倾向于让熟人更熟,而不是让陌生日益熟悉。

图6

三、大学使用“摇一摇”的意志过程

意志是指人自觉地确定目的,并根据目的调节支配自身的行动,克服困难,去实现预定目标的心理过程。[7]在这里,意志体现为大学生对于使用“摇一摇”产生的阻碍的一种克服,来实现内心的需求。

在现实生活中,两个人的交往往往需要经过相识、相处、磨合等几个阶段,但社交软件“摇一摇”让人与人的关系变得扁平化、迅速化、简洁化,使社交高效率,然而这对大学生的吸引力是远远不够的。在大学生使用“摇一摇”时产生较多阻碍,从而使大学生在意志过程中进行使用或不使用的博弈。

(一)摇一摇匹配程度低下的阻碍

陌生人社交的第一步便面临着“聊什么”的问题,在阻碍大学生使用摇一摇的意志过程中,缺乏共同语言便成了第一拦路虎,因此有人提出陌生人社交的关键在于高度匹配,可见陌生人社交立足于弱关系本无可厚非,而使这种弱关系链条式扩散的话语权完全取决于精准和高效的匹配。如果两个陌生人的弱关系无法在有限的时间通过“摇一摇”转化为强关系,那陌生人社交也就使大学生克服心理障碍。

(二)摇一摇的偶然随意性的阻碍

而在摇来好友的随意性中是基于人类自身的游戏心理,利用琐碎时间随意进行“摇一摇”是大学生有意识的行为,立足随意性的心理本身就是带着玩乐色彩性质,而并不是立足于想要交到陌生人的朋友,也就是说大学生基于自我的游戏心理,阻碍了陌生人社交的发展。

(三)摇一摇的好友质量低下的阻碍

在网络时代中,任何人都可以成为传播信息的主体,任何人都可以成为社交交友的主体,但由于个人的差异化会呈现出个人知识水平、个人思想道德水平的良莠不齐的状态。而在陌生人社交中,没有真实的姓名、真实的身份、真实的信息,受众可以不再带上面具,充分将真实自我的原始状态展现出来,因此大学生在使用“摇一摇”的过程中,可能会遇到道德水平低下、个人素质低下的陌生人,从而将改变对摇一摇的认知,从而无法克服这一障碍。

(四)缺乏使用摇一摇时间的阻碍

21世纪以来,现代生活的节奏日益加速,而生活的快节奏总会让大学生应接不暇,如果大学生没有达到基本的生理需求和安全上的需求,自然也就谈不上情感和归属的需求。在有限的时间里无法提供给大学生充足的网络社交的时间,从而降低了陌生人社交在大学生生活中流行的可能性。

综上所述,不少大学生因为对于“摇一摇”认同度不高,需求不大,在受认知、情感、意志的控制下,外化成一种行为,“指受思想支配而表现出来的外表活动”[8],呈现出放弃与摇来的好友保持联系的行为。

图7

四、大学使用“摇一摇”的意志行为

“使用与满足”理论把受众看成有着特定“需求”的个体,把他们的媒介接触活动看作基于特定需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到满足的过程。[9]大学生虽然同样具有社交需求,然而伴随着其对“摇一摇”新鲜感的褪去,陌生人的交友已经不能吸引大学生的眼球,而由于上述原因,也并不能吸引大学生与摇来的好友保持持久的联系,逐渐从陌生人变为熟人,那么大学生出现对于微信“摇一摇”的使用度日益减少的行为也就并不是偶然,因为个体化的需求已经不能得到满足,并没有动机促使其继续使用“摇一摇”。

图8

1.经常联系;2.偶尔联系;3.聊完一两次就删;4.不删也不会再联系。

大学生对“摇一摇”的心智模式

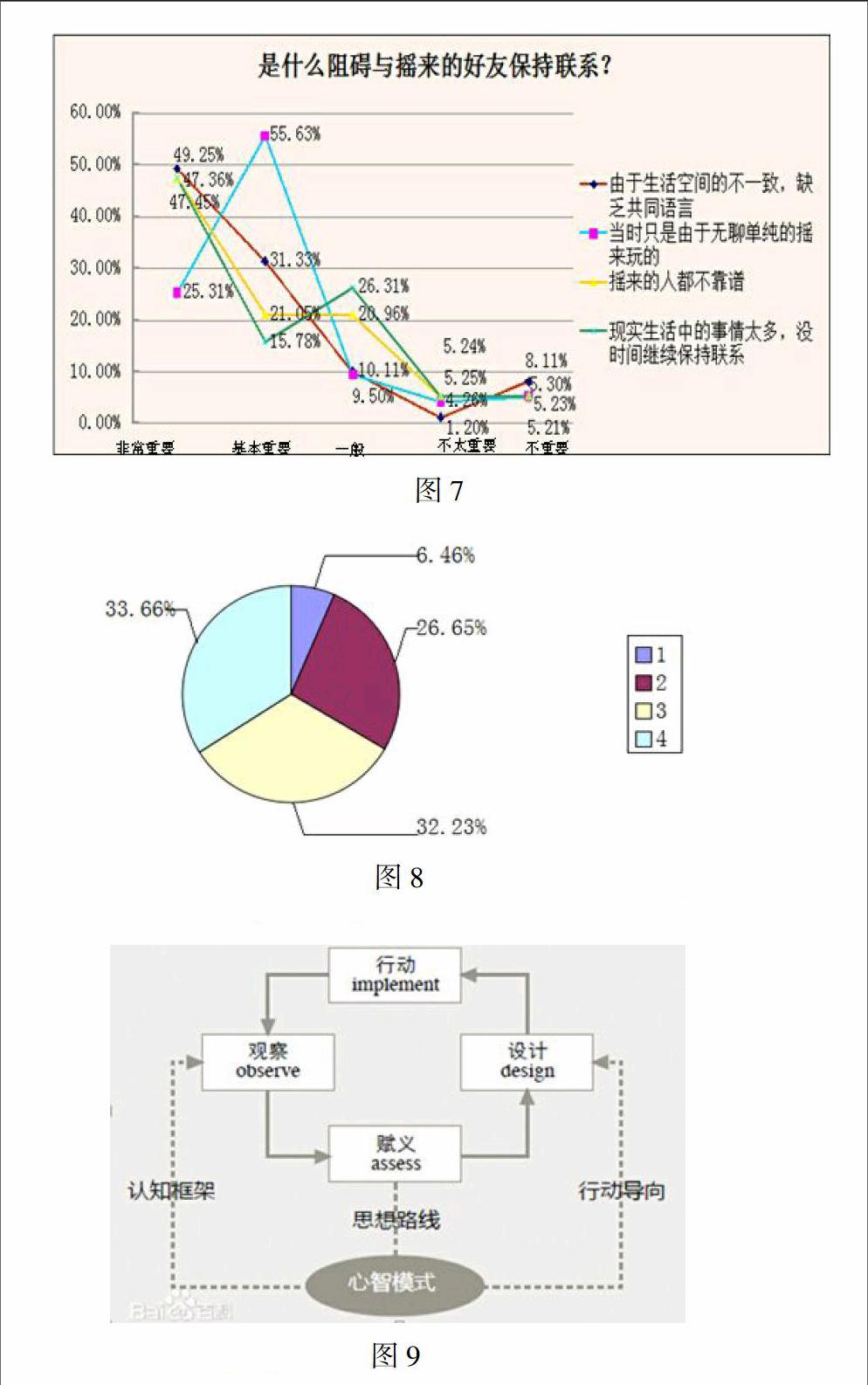

1943年,苏格兰心理学家肯尼思·克雷克(Kenneth Craik)首次提出心智模式(Mental Model)。彼得·圣吉将其定义为:“根深蒂固存在于人们心中,影响人们如何理解这个世界(包括我们自己、他人、组织和整个世界),以及如何采取行动的诸多假设、成见、逻辑、规则,甚至图像、印象等。”[10]从本质上看,心智模式是人们在大脑中构建起来的认知外部现实世界的“模型”,它会影响人们的观察、思考以及行动。而这一切不是被动的,而是主动的。未来的新型交友平台必然要通过大学生的心智模式,通过赋义、观察、认知、设计,再化外于行为的接受。

图9

一、促使心智模式改变的内在条件

(一)“摇一摇”的内在功能适应大学生的心智模式

每个人都具有心智模式,每个心智过程都是独一独二的,说明心智模式的个性化。“在微信上用户可以根据自己的个性和喜好设计头像和个性签名,在“摇一摇”的过程中,通过辨识对方的头像、个性签名、个人相册等,决定是否与其进行交流,这种有筛选性的择友方式使得大学生既张扬了个性,又满足了自己的需求。”[11]因此,新型交友平台的发展一定是符合大学生的个性化、差异化。

1.真实长久化

在增加的功能里,能使大学生增加使用“摇一摇”的机率中,加入熟人摇一摇的比例高达25.53%,加大与其他社交网络的联系则有17.02%,加入会员、名人等身份认证有10.56%,可见大学生通过网络社交渴望得到的是真实的信息,渴望建立的是可以保持一种长久的联系的关系。因此“摇一摇”的核心竞争力应该放在以熟人的关系的维系中,拓展陌生人的交际圈,适时加入朋友的朋友的引荐机制,这为大学生提供了较为安全的心理认知,建立长久关系网提供了可能。

2.兴趣同一化

在增加的功能里,能使大学生增加使用“摇一摇”的机率中,细分定位的比例占12.75%,可见兴趣爱好的一致性会使双方拥有更多的共同语言,使大学生找到自己的同类,在“有话可说”的前提下,从而拉近用户的心理距离,产生身份认同感,为陌生人的交友提供更多的可能性。

3.娱乐个性化

大学生倾向于个性化的设置,其中加入游戏元素占有10.45%、精准的定位10.63%,更多的表情贴纸和字体、背景设置占有4.25%,可见大学生在解决了“你是谁?”的疑惑后,便把焦点转向了“我是谁?”希望通过娱乐化的方式标榜自己的个性和差异。

4.选择减小化

认知不协调理论曾提出人会由于两种认识或者认识和行为的不一致而产生内心的冲突[12],而消除这种不协调的方法中,就需要减少选择感,这表面上虽然和个性化、多样性有点冲突,其实这里的减少的选择应该侧重于信息的分类处理,例如表情的设置、字体的安排、背景的设置分类成按性别的不同、年龄的不同、文化程度不同而提供给受众不同的颜色、不同的字体、不同的表情,从而使受众通过个人的关键选择就出现相应的字体、背景、表情,避免大学生因选择过多而造成的无法选择,加大摇一摇的使用率。

图10 增加哪些功能会加大使用“摇一摇”机率

(二)“摇一摇”的外在技术条件适应大学生的心智模式

在大众选择意识崛起的时代,抓住用户的心便显得极为重要,当“摇一摇”不能在大学生中广受欢迎,新型交友平台的出路便需要改善大学生的心智模式,使大学生对“摇一摇”的固有心理模式通过察觉新视角的出现,检验新的逻辑、改善成新的理念,从而植入对“摇一摇”的新意识。

在调查中,38.23%的学生表示“摇一摇”的用户体验需要改进,即“人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应”。而用户体验分为感观体验,交互用户体验、情感用户体验[13]。即“摇一摇”视听上的舒适度,交互过程中的适应度、心理认可度均是新型交友平台需要关注的重点。

图11 改善心智模式的循环

二、促使心智模式的改变的外在条件

在大学生内在的心智模式发生改变的同时,同样需要外界条件的允许,才能使大学生接受“摇一摇”的传播模式,认同“摇一摇”的交友方式。“网络时代的文化呈现如下特征: 高时效性是文化发展的第一要素; 文化信息传播的海量化和无限承载性; 网络传播环境塑造多元文化形态; 网络时代给予人们自主话语的文化立场。”[14]网络时代优势明显,可带来的无真实拟态空间,也催生了无数的欺骗、隐瞒。利用微信“摇一摇”进行犯罪的不法分子不在少数,现实生活中采取的安全措施便就尤为重要。

(一)加强媒介素养教育

1929年美国媒介素养研究中心给媒介素养作出如下定义:媒介素养就是指人们面对媒体各种信息时的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力。伴随网络时代的到来,学校应该开设媒介素养课程,不断提升大学生对媒介交往的认知水平,从而使大学生明白自己可以把握陌生人社交的“度”,使大学生明白自己具有陌生人社交的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力,从而了解陌生人社交需要注意的问题以及遇到问题应该使用的处理方法,也就不再畏惧陌生人社交。

(二)采用实名制和真实的身份

在调查中,37.50%大学生表示采取实名制和真实的身份证件是最为有效的防范措施,针对微信“摇一摇”来说,可以实施后台实名制登记制度,针对聊天过程中出现钱财往来、黄色信息的情况,及时对用户发送警告和提醒。消除大学生使用摇一摇的产生安全隐患,从而使得网络上的陌生人交友呈现出真实人再到熟人的发展过程。

(三)加强监管力度

在数据调查中,32.50%的学生希望微信公司出台更强的监管措施,规范网络秩序。在网络时代,崇尚自由,道德约束力大大减弱,也使很多不法分子有了可乘之机,甚至微信“摇一摇”被冠以“约炮神器”的名号。因此需要建立把关人制度,加强监管力度,将不良信息、不良骚扰过滤,净化网络文化,从而提升大学生对摇一摇的心理认同。

(四)健全法律制度

当下利用微信“摇一摇”进行犯罪的不法分子不在少数,卖淫嫖娼、敲诈勒索、坑蒙拐骗无恶不作。而法律的缺失必然会使犯罪分子成为漏网之鱼,因此应该健全法律,加大对犯罪分子的打击力度,使潜在的犯罪心理得到法律的制约,从而将犯罪行为扼杀在萌芽状态,避免潜在危害性,避免产生不可估量的不良后果。

图12

结论

“学习、社交、生活等方面的网络化、信息化已成为一种趋势,网络已影响到生活的点点滴滴,大学生的成长深受网络文化的熏陶”[15]在网络文化潜移默化的影响下,大学生并没有更加偏爱陌生人的社会交际,而是更为偏爱在熟人关系的“场”中逐步扩大,虽然“摇一摇”的安全隐患早已深入大学生的心中,然而伴随着大学生对于“摇一摇”的心智模式的改变,“摇一摇”功

能与技术条件的变革、社会对于安全隐患制定的更多有效的措施,作为新型交友平台的“摇一摇”因为其可以让大学生将虚拟世界中的人际关系拓展到现实生活中,实现便捷、高效的人际传播,所以必然具有无穷的潜力。

【参考文献】

[1]马歇尔·麦克卢汉.《理解媒介:论人的延伸》.江苏译林出版社,2011年1月,13.

[2]百度百科 微信摇一摇http://baike.baidu.com/view/8917634.htm?fr=aladdin

[3]威尔伯·施拉姆,威廉·波特.《传播学概论》.中国人民大学出版社,2010年8月,87.

[4]夏远亮.大学生依赖性网络行为的心理学思考.辽宁教育行政学院学报,2007年,第10期,61-62.

[5]百度百科 情感 http://baike.baidu.com/view/6251.htm?fr=aladdin

[6]林崇德,杨治良,黄希庭.《心理学大辞典》.上海教育出版社,2004年4月.

[7]百度百科 意识 http://baike.baidu.com/subview/51715/1217

0511.htm?fr=aladdin

[8]林崇德,杨治良,黄希庭.《心理学大辞典》.上海教育出版社,2004年4月.

[9]赵青著.《语音社交网络的群体性传播效果调查报告———以“微信”为例》.《中国传媒科技》.2013年,12期、155-156.

[10]百度百科 心智模式 http://baike.baidu.com/subview/51715

/12170511.htm?fr=aladdin

[11]张 敏.大学生使用微信“摇一摇”现状及意义分析.电子测试.2013年,13期:123-124.

[12]黄会林.大众传播学教程.北京师范大学出版社,2007年1月,82.

[13]百度百科 用户体验 http://baike.baidu.com/subview/27488

4/5077647.htm

[14]祝阳,王欢.大学生对微信社交所持态度的实证研究.北京邮电大学学报,2014年26(5):83—88.

[15]王臣兰,李佳孝.论朋辈群体对大学生个体社会化的影响.四川理工学院学报,2012(6):89-92.