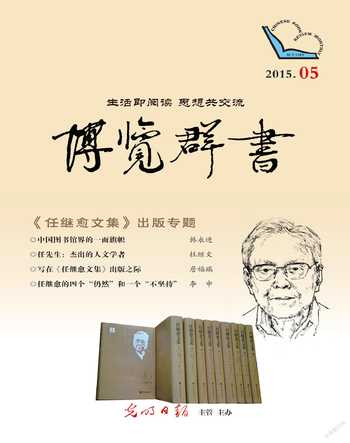

任先生:杰出的人文学者

杜继文

张岂之教授在一次讲座中给任先生的定位是“我国杰出的人文学者”,然后解释说:

“人文学者”是指从事文学、史学、哲学、艺术等人文学科的研究者。我希望“人文学者”这个词能在我国普及开来,与“科学家”具有等重要地位。

我心目中的任继愈先生是一位真正的杰出人文学者。为什么说“真正的”?因为他的言行一致,严格要求自己,不张扬,不赶时髦,扎扎实实做学问,为人师表,体现了我国当代人文学者的风范。

我非常赞同张先生的这个定位和评价。现在《任继愈文集》出版了,借此机会,我想仅就中国传统文化的问题,讲几点感想。

从毛泽东到习近平,中国共产党人历来重视对中国传统文化的保护和继承与发展。人文学者的责任之一,就是如何去保护和继承发展中国固有的传统文化。在这方面,任先生的贡献是巨大的,成绩单可以开出一大摞,而我以为最重要的,是与之有关的几个原则问题。

从抢救、收集到整理保存,任先生的原则是,不拘“精华”“糟粕”,宁滥勿缺,尽可能详尽地收集和保存起来再说。这是有惨痛教训的:从秦始皇焚书坑儒、楚霸王火烧阿房宫开始,历次造反、“革命”无不把前朝的文化建设当作发泄愤怒,势不两立的对象加以摧毁;而中华文化历史之长,文物之多,积累之厚,按“物以稀为贵”的价值观,确实也难有去一一珍惜保存的动力。到了宋代,佛教已经感到本国佛典流失之苦,而鸦片战争之后,才知道秦砖汉瓦宋版也是宝贝。上世纪60年代,中央提出抢救文化遗产的要求,佛教是最重要的项目之一,在任先生着手编綦《中华大藏经》的一开始,就感到佛教汉文文献缺失的严重;当佛教的信仰和研究的需求同时高涨之期,不得不普遍使用日本版的《佛教大藏经》,真是令人汗颜——中国的传统文化,还得从国外回流!这个教训绝不可继续重复。这是任先生苦心竭力编綦《中华大藏经》及其《续编》的主要原因。这对我们看待和处理传统文化遗产具有普遍的启示意义。

传统文化遗产收集了,保存了,如何继承和发展就成了头等的大事。当前对中国传统文化的定性,可以说是众说纷纭,莫衷一是。譬如,孔子的学说是否可用《弟子规》去概括做代表?向中小学生和孔子学院推荐是否恰当?就值得考虑。至少在中国哲学史和中国思想史上,包括任先生的论著,这本书是没有地位的。不过我在读私塾时,老师曾教过我们。我十分尊重的这位启蒙老师,他在教授在《三字经》《百家姓》之后,不教《论语》等四书,而是教《日用杂字》和《弟子规》。我理解他贯彻的是农耕为本、孝悌为先的祖训,是应该受到尊重的;但这些祖训是在外无侵略,内无苦难的小农经济和田园生活中形成的一种世界观和伦理观,到了21世纪的今天,仍要孩子们去学习,去践行,立志做人,是要他们回归到二百年以前么?

还有一种流行的说法:与西方比较,中国的传统是“天人合一”。首先,这个判断没有充分的根据。翻一翻任先生的中国哲学史,中国的哲学始终讨论的是“天人之际”的问题;这有两大派,一派主“天人之分”,最高原则是“制天命而用之”,民谚是“人定胜天”;另一派才是“天人合一”。这派中影响最大的是“天人感应”,要实现的是“君权天授”,民谚则是“听天由命”或“靠天吃饭”。此外还有一派,叫“天人交相胜”,可惜研究的人不是太多。如此看来,怎么会只有一个“天人合一”?原因之一,是“新儒学”的元老们发表的《宣言》就这么确定下来了,而“人体科学”的创建者更作为特异功能的理论基石,即使最著名的“国学”大师也是这样倡导的。然而,这不符合史实,也难说都是精华:现时的“相面”,早期流行的“骨相”迷信,都是把“天人合一”当做“哲学”依据的。

从任先生的哲学研究中可以看出,中国的封建制度是比较稳定的,但春秋战国百家争鸣形成的学术精神,却始终是维系和持续着我们文化生气的元素;魏晋以来形成的儒释道三教鼎立与互补融合的主流,彻底防止了敬畏一个神、一部经、一种信仰的文化专制主义和宗教迫害、宗教冲突的黑暗统治在中国的发生。这种多元化兼容并茂的文化传统,应该是我们56个民族联合形成中华一体的重要因素。

现在有种颇为流行的观点,是道德滑坡,信仰危机;原因是五四运动以来对传统的批判、否定,断裂了我们作为礼仪之邦的文化传承。这股风与西方后现代主义对启蒙运动的否定是一致的,具有颇大的势力。但这也是唯心的,随意的胡说。我认为任先生的品格及其作风与学风,体现的就是五四新文化的精神。五四运动在政治上是爱国主义的,针对的是卖国主义、葬我民族文化的;在思想上发扬的是“周虽旧邦,其命维新”,“汤武革命,顺乎天而应乎民”。除旧布新是中华文化的生命力。一些人拼命诅咒维新革命,可谓无知。一些以传统名义反共和反社会主义的人,竟不知道毛泽东的共产主义理想与康有为的《大同书》,孙中山的“天下为公”,都有自己历史的根源《礼运篇》,而邓小平的“小康”社会理念,也是出自这篇经典。

这样,就有一个大前提必须解决:什么是真正的中华文化传统?我以为它应该包含两项基本内容:第一,是哪些思想精神从古至今贯穿于我们的民族历史之中,维系着我们民族的生存,激发着我们民族的发展,促进我们去实现中华民族伟大复兴之梦?第二,这样的思想精神应该与人类整个文明发展的方向是一致的,领先的,但与其他民族国家的文明相比,又是有自己鲜明特点的。

最后还要再强调一次。任先生的全部研究,都是以他掌握的马克思主义理论为基础的。有人认为这是一大缺点,而我以为这是一大优势。有人认为,当代中国知识分子去掌握马克思主义是被迫的“思想改造”,我以为这种“改造”是一种伟大的机遇,是冲破愚昧黑暗的封锁,进入独立创造的飞跃。这里可以引一段恩格斯描述马克思读到费尔巴哈《基督教的本质》一书时的心境:

这部书的解放作用,只有亲身体验过的人才能想象得到。那时大家都很兴奋:我们一时都成为费尔巴哈派了。马克思曾经怎样热烈地欢迎这种新观点,而这种新的观点又如何强烈地影响了他(尽管还有批判性的保留意见)啊!

凡初次接触马克思主义的文化人,大都有过类似的心境。我的佛学老师吕秋逸先生,就是把掌握马克思主义当作他的学术生涯的新生的,由此启发了他的灵感,推动他的佛学创新。那时他的欢快,在他为我们授课时都能流露出来。读读他的《印度佛学源流略讲》和《中国佛学源流略讲》,马克思主义对他的发现和发明有多大的助力,就可以知道个大概。众所周知,冯友兰先生是中国哲学史研究最早的开创者,也是“新理学”的倡导者,但他坚定地留在解放了的北京,并开始学习马克思主义,用马克思主义反思自己过去的学术思路,直到晚年,还出版了他的《中国哲学史新编》——这也是“强迫”的产物?

老一代学者纷纷向马克思主义学习,在旧社会的严禁之下如此,在新社会提倡之下也是如此,说明这与政治背景无关,而在于马克思主义本身的魅力:它不是信仰的教条,整人的棍子,而是开发人们智慧的科学。学习马克思主义使人聪明,作为传播和推动马克思主义研究的出版社,光荣!

(作者系中国社会科学院荣誉学部委员、世界宗教研究所原所长、研究员,任继愈研究会会长)