我住长安街边

李纯

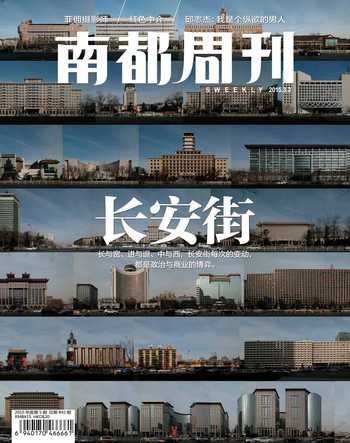

政治定位以及商业资本的进入,长安街边的住宅区让位于国家机构和商业中心,在这个过程中,迁移的不只是个体店铺、平房住宅,还有一代老北京人的市井记忆。

进城去

从东四环的望京住所到长安街,62岁的解玺璋,习惯说,今天要“进城”了。

在他这些有点年岁的老北京人看来,出了长安街,最多到三环,那都是农村,水泥路出了长安街就变成石子路了,那时候国贸还没影儿,还叫“大北窑”。

解玺璋曾经也是“城里”人,他住的地方说来也奇妙,就在现在东方广场先锋剧场楼下。如果我们像拍电影一样,把时间轴往前推移二十年,现在是亚洲最大商业建筑群之一的东方广场,那时还是一片平房。那里有三条胡同,分别叫东单一条二条三条。解玺璋的家在东单二条一间17平方米的砖瓦房里。

从东单往西,走个2公里,就是天安门。这是在北京城寸土寸金的地儿。解玺璋能把家安在长安街边,是因为他得到了一份好工作。

1983年,从中国人民大学新闻系毕业后,解玺璋去《北京日报》社做了一名副刊编辑,这份工作在当时的北京城里也算得上体面。解玺璋留着板寸,面色微黑,说话时候眼睛眯着,音调平稳,看上去不是容易情绪激动的人。他是个正儿八经的读书人,这体现在两个方面:他那150平方米的房子连客厅都装上了书架,却容纳不下他的藏书,书太多以至于不能估算出确切的数字,“两万三万还是四万?太多了我也不好说”;他喜欢舞文弄墨,写了上千篇电影、戏剧、文学的评论,因为负责的是报纸读书版,书籍源源不断,自己也出书,还给梁启超写传记。

东单二条的房子是报社分的宿舍。1991年,他从长安街西侧搬到东侧新房的时候,房间面积比之前大了一倍,房梁架得很高,屋子因此显得十分宽敞。但只住上两年的光景,墙壁上突然多了一张拆迁通知单。

解玺璋当了三个月的钉子户。这事是到了谈话末尾他才说的,如果我不问,估计他也不会说。那可能是他人生中情绪最不稳定的三个月。

上世纪90年代,长安街开始被地产商视为投资开发的黄金地段,适逢邓小平南巡,市场经济改革的春风从南吹到北。由港商李嘉诚投资的东方广场的建设,开创了政府机构集体给商业项目让路的先河,同时需要搬迁的还有附属于机关单位的职工宿舍。解玺璋就是这一千八百余户居民中的一个。

被拆的时候,解玺璋当时并不愿意走。墙上被贴了一个通告,限制他多少天就要搬走,说搬到东五环大黄庄那边,当时那个地方不通公交车,还没有水泥路都是土路,特别远。报社动员,最后就剩下5户人家。

解玺璋给报社领导说明情况,不去的理由有两个:第一,岳母住在天坛北门那边,他得找一个离她近的地方;第二,那时候负责报纸戏剧版,晚上要看戏,住在城里比较方便,住城外面看完戏家都回不了。结果报社领导回复:那你就别干戏剧版了。解玺璋说那也不成,也不能搬到大黄庄,最远到南三环,别的地儿不去。

院里五位女同志,天天端着一个小板凳坐在路口,堵着不让铲车进院,还要求每天得赔偿30块钱扰民费,然后就拿着这钱在院子里面吃饭。解玺璋说,“嘿嘿,那个时候搞拆迁的比现在还老实点。”

解玺璋为什么有把握?他有一同学是写李嘉诚传的,知道李嘉诚有个最后期限要催拆迁公司拆完,所以知道他们熬不过九月份,肯定会让步的。报社领导后来还真的妥协了,给解玺璋安置到了方庄,拆迁公司最后跟他说:“老解,你不算钉子户,你在我们这儿算难迁户。”

在长安街的变化中,跟随着居住地变化的,还有办公地点。《北京日报》的大楼隐匿在新闻大厦的后面,这个距离天安门1800米的四方形建筑,位于东长安街上。大楼最早是四层楼,东西两侧为印刷车间,中间的楼办公。到了1980年代,报社发展,老楼不够用了,想了一个法子,在老楼的四周加了一圈立柱,老楼被包围在中间,然后在柱子上又盖了四层楼。即便费了一圈周折,等到2004年新闻大厦建起来以后,办公人员全部迁到了气派的新闻大厦。前两年,报社又把老楼拆了,重盖了新楼,办公人员集体回迁。

1993年的秋天,解玺璋收获胜利的果实离开长安街,同时消逝的还有他熟悉的街道风貌,以及由此生发的生活方式。

从东单到建国门,街道两侧林立着各式小饭馆、书店,他常常趿拉着拖鞋晃荡几步就到报社上班了。做夜班编完报纸,饥肠辘辘,楼下走几步挑一个小店吃饭,那味道现在和别人聊天他还能回想起来。现在饭馆变成了商场、办公楼,车辆不能随意停靠在路边,夜班完了,他要走好远的路,找一个拐弯的路口,才能打到一辆出租车。为了安全,长安街上禁止空驶的出租车。他说:“长安街上的人气儿没了。”

长安街上的“人气”

长安街上的“人气”是个什么样?姜昆在相声《特大新闻》里曾经臆想了一条“天安门广场要改农贸市场”的新闻:作为“改革的配套措施”,站在天安门城楼往下看“哪卖鲜鱼哪卖海带哪卖蔬菜哪卖水桶哪卖锅盖哪是荫凉哪是太阳晒”,居民们“这边呼噜噜喝着豆腐脑,那边呼噜噜看升旗”。

对于1980年代居住在长安街边的人来说,类似的场景并不是没有存在过。谢乐冰小时候住在和平门附近,那是一个有着十来间房子的大杂院,最多的时候能住上10口人,院子里面有两颗枣树,一棵黑枣一棵红枣,八九月份,可以打枣吃。在这个大院里面,唯一的外人是一个退伍的残疾军人,在唐山大地震中因工伤致残。此后他回到北京,每日主要的生计便是去天安门广场放风筝。

作为周围居民休闲娱乐的公共场所,早上五点,天安门广场上就有人活跃了。家住前门的一位写字先生,爱写大字,每天清晨扛着拖把一样的毛笔跑到广场上写字。广场很空,他恣意书写的时候像是在跳舞。夏日傍晚,胡同里的居民带一方凉席两个板凳,倾巢出动,跑到天安门广场上乘凉。由于胡同里的房子一般不超过10平方米,没有空调,十分闷热,而位于长安街中心的天安门广场,从东到西,风力无阻。

那时,天安门广场就是这么一个随意的地方,“小时候是一个公共场所,挺好玩儿,到处都是人,现在更像一个国家设施。”谢乐冰说。1986年,谢乐冰从长沙跟随父母来到北京,那一年他10岁,对北京的一切都觉得神奇极了:那时在长沙,还极少见过两层以上的楼。

谢乐冰转学到了北京第二实验小学,在学校可以学习计算机、英语、手工。中午大家一起在学校吃饭,课余以后,戴着红领巾,去少年宫上计算机课,看小剧场演出,谢乐冰说,有点像1950年代电影里描绘的社会主义理想社会的感觉,背景音乐可以是《让我们荡起双桨》。最高兴的事儿,就是上完课从西交民巷走到天安门去遛弯,很多人在放风筝,你只要不上台阶没人管的。等到晚上七点钟整条街的灯亮起来非常漂亮。

北京实验二小当时是北京最好的小学之一,大多数是高干子弟,但都坐公共汽车上学。谢乐冰说,我在长安街的生活更多感受到的是北京的民俗,那时候对社会接触很少,周围都是北京胡同串里的小孩,反而1991年离开长安街以后,我很少能够接触到那种纯正的北京人了。

顺其自然地离开

我和谢乐冰约在他公司对面的一家卖咖啡和西式简餐的韩国面包店见面。他曾在德国生活了许多年,2008年,他辞去了德国邮电部研究所的工作,回到中国。目前,他在一家为互联网金融服务的数据公司工作,这是一家拥有20名员工的创业公司。但是谢乐冰回国的原因并不只是单纯地希望参与到中国剧烈的互联网变革中来,“我对北京怀有感情。”他说。

他一边啜饮美式咖啡,一边向我描述他在长安街的童年记忆,也许因为长时间的隔离记忆被一定程度上美化了。我们中间隔了一盘蘑菇芝士焗面包。

相比谢乐冰对童年记忆的留念,他的舅舅戈福龙对长安街的情感早就淡化。对戈福龙来说,长安街离政府最近。戈福龙曾经是机械部自动化研究所的高级工程师,毕业于燕京大学,已经85岁了。他也在长安街边的那个大杂院里度过了自己的青年时代,并且几乎就要在那儿有场牢狱之灾。

他在长安街住的时候,北平还没解放。他说像他这样解放前住在长安街上的老北京已经不多了。毕竟,他还见识过红墙内的集贸市场,摊贩流动,贩卖杂物。红墙是现在人民大会堂所在地,那不正是姜昆吹嘘的“特大新闻”么?上世纪70年代地铁1号线没建的时候,围着长安街的一圈城墙还矗立着。他的乐趣之一便是攀爬城墙,爬到城墙内便是紫禁城。我问他对那时候的生活印象最深的是什么?“国民党很腐败,杀个人跟蚂蚁一样不偿命的。”他说。

戈福龙显然是一个受革命文化洗礼极深的人,他1956年加入了中国共产党,这是理所应当的事。1952年,他大学没念完,为了响应周恩来总理号召,坐上了开往东北的列车来到沈阳支援东北建设。周总理的话像铅字一样印在他脑袋里:你们是一张白纸,染了红就是红,染了黑就是黑。你们一定要做革命青年,为党的事业奋斗。

此后他的人生就紧跟党的指挥棒,指到哪儿,革命青年跟到哪儿。从东北到北京,随后去山西,直到1978年回到北京。那时候邓小平提出要搞超导技术,政府为此对研究所下放了100个人才引进的名额。戈福龙一下子申请上了5个名额,一家人分房拿到了北京户口。

1978年回北京以后,戈福龙便住在了单位分配的宿舍里,不再居住在长安街。现在他和老伴还住在位于德胜门外的这栋六层高宿舍里。如今看来,这样的房子显得十分陈旧,屋内没有铺上瓷砖,还是水泥地面,客厅也不够宽敞,只够摆放一张方形木桌,但显然已经比胡同里的低矮平房舒适许多。这是另一类离开长安街的方式—由于单位分配了居住面积更大的楼房,从长安街的老宅搬离是一个十分自然的过程。

1991年,谢乐冰也跟着父母从长安街迁到中关村,并转到了北大附中读书。在那里他第一次听到崔健,刻意把头发留长,去圆明园逛画廊,属于青年人的另一个世界开始了。

过去长安街是不是真的比现在美好?

街道改造与其说是一项政策的落实,不如说是各方面妥协的艺术。位于复兴门内大街20号的三味书屋,被看做长安街改造过程中妥协艺术的一个象征。刘元生和李世强夫妇在1988年创立的三味书屋,是北京第一家民营书店,在2006年被划为北京市文物保护区域,免于搬离长安街。这栋400平方米的两层砖瓦建筑,夹杂在满是玻璃墙幕和琉璃建筑的西单商业区内,被视为西单胡同文化的最后遗老。

某种意义上说长安街景观的变迁史就是中国政治和经济变迁的缩影。上世纪50年代,中国政府决定把行政中心放在旧城内,随着市场经济的逐步开放,各类商场和金融机构进入,住宅区不断让位于国家机构和商业中心。在这个过程中,迁移的不只是个体店铺、平房住宅,还有一代老北京人的市井记忆、胡同文化。

“那个时代你才能看到一条普通的街道。而现在长安街从东走到西,全是大楼,小店铺没有。三味书屋的那老太太是真不容易,还扛在那儿。”解玺璋说。

“那个时代”的长安街是不是真的比现在美好?

在爱丁堡大学读大四的单嗣同的家在西单中国民生银行后面的板楼里。他告诉我,像长安街的其他地方一样,这里曾经最多的不是银行和商场,而是各类店铺,个体户挨靠在街道两边,结果把宣内大街挤着特别窄,经常堵车超过一个小时。而当政府把这片区域的低矮建筑物清理之后,时代广场建成,道路拓宽,对他来说则是一个城市开始秩序化的过程。

生活细节的变迁再所难免。单嗣同打小最爱去的书店和三味书屋隔着几十米路远,那家书店没有三味书屋敞亮,但上架了很多翻译版的法国漫画。宣内大街内,聚集了一串卖北京特色早点的小饭馆,卖饺子、卤煮和各火锅店,“豆泡儿你知道吗?”民生银行没建在他家楼前时候,他居住的板楼第11层专门设立了一个国庆阅兵观礼平台,全楼的人站在楼上可以清楚地看见长安街上整齐划一的受阅部队。

这些场景在长安街边一栋栋现代化设施建立的过程中剥落。事实上,对单嗣同来说,对新事物出现的欣喜远远大于对旧事物的缅怀,北京的变化恰恰代表了时代的特征。

在一个城市刚从混沌的时代走出来,不知道如何发展或者发展状态不明晰的时候,它可能就会出现他小时候记忆中的热闹喧嚣。但实际上是一个缺乏管理的混乱的社会形态。当整体规划浮现,必然会把不是在规划中产生的这些元素剔除出去。

“我个人认为长安街主要功能就是一条街道,作为东西交通的大动脉,这个使命履行地明显比以前好。至少以前我去一趟四惠觉得是远到不可想象的事儿,如果按照现在的车流量你就别想走,一定给你堵得死死的,以前东西的消失是历史过程的一部分,虽然很值得惋惜但得比较客观地去接受,我觉得就是这个过程的一部分。” 单嗣同说。

谢乐冰回国后,首先在一家外企工作,为了方便上班,他在国贸附近买了一套房子。这里是长安街新的中心,国贸三期是北京现在最高的建筑,来自世界各地的跨国公司在此设立了办公地点。

“国贸这边完全是从零开始,每天人来人走,还有很多外国人,你会觉得这边没有一个人是属于这儿的。这块地方的特点就是没有居民,人们到这儿来只是谈论工作。”谢乐冰说,玩互联网的,一定是进化论者,所以相信现在比过去好,未来比现在更好,“这是理性思考。另一方面,我对北京的感情很多源自于长安街带给我的印记。”

2008年,谢乐冰回到阔别十年之久的祖国。汽车行驶到长安街上,汹涌的车流让车速减缓。恍惚中,远处电报大楼整点报时的钟声响起,《东方红》的歌声似乎又在耳际回荡。回看长安街,他的眼泪流了下来。

“天安门广场的灵魂来自莫斯科红场。”同济大学教授朱大可说。

红场的原名为“托尔格”,是伊凡三世于15世纪在城东开拓的一个集市。1662年,“托尔格”改称为“红场”,不过当时的“红”可不是革命的象征,它的意思是“美丽”。这一点跟天安门广场很像,故宫的红色跟革命也没有关系,但它却与象征革命的颜色天然吻合了。

1930年,列宁墓建成并成为了红场的中心。列宁墓坐西朝东,国家历史博物馆、国家百货中心、圣瓦西里大教堂、克林姆林宫,分布在列宁墓的东南西北四方,构成了这个空间就是红场。列宁墓的顶部还有一个主席台,是苏联领袖阅兵的地方,不过,与高大的天安门城楼相比,这个阅兵台显得有些矮小。

红场南北长不过700米,东西宽不过130米,面积只是天安门广场的五分之一,它的地面由奇特的条石铺成,颇不平坦,不过是一条双向4车道的石头大街。在面积、气势上,都远逊色于后来者天安门广场。

红场的空间布局以及它的象征意义深刻影响了天安门广场,但是在形式上,长安街连贯起城市重要的建筑和景观的轴线功能也借鉴了巴黎的香榭丽舍大道和华盛顿的国家广场。

从17世纪开始,香榭丽舍大道逐渐成为巴黎的城市轴线。它东起协和广场,西至即戴高乐广场, 全长1800米,最宽处约120米,连接着凯旋门和卢浮宫。如果说作为巴黎的城市中轴线,香榭丽舍大街的功能更多属于文化和商业,那么华盛顿国家广场的功能就倾向于政治。上世纪三十年代,美国国家广场计划最终实现。从东边的林肯纪念堂出发,经过华盛顿纪念碑到达西边的国会山,一条城市中轴线建成。在这根东西中轴线上,沿南北两侧一字排开众多国家机关、博物馆和纪念雕像。

天安门广场、长安街学习了国外主要城市的一些做法,而中国各地模仿天安门广场、长安街,建设起了自己的“小天安门”、“小长安街”。江西南昌的八一大道就是这样一个典型。八一大道全长3000米,宽60米,建于1950年代,建成后便是当时全国仅次于北京长安街的大道,被称为是“南方第一街”。

这些建筑气势恢宏,道路宽敞亮丽,展现的是政治权威,它让置身其中的人感到渺小和卑微。在朱大可看来,这些都是炫耀权力的一种方式,是权力美学的表现。这些广场和道路缺乏基本的公共设施,比如绿地、长椅、公共卫生间,游人无法在其中停留,休憩,它们以另外一种方式拒绝了民众的进入。