麦克·弗里曼:图片故事中的叙事节奏和韵律

麦克·弗里曼

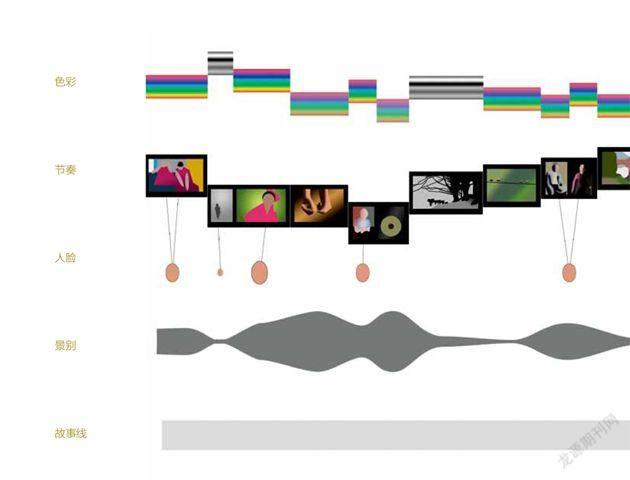

《茶马古道》组图编排分析图

图片内容和视觉表现的多样性是让读者看下去的关键。这是从《茶马古道》全书166个跨页中选出的若干个跨页,我们可以看到这一组照片的内在韵律和节奏。左边栏从上到下标记了几个关键的变量,分别是:色彩的变化,中间穿插一些黑白照片;照片的节奏,即将何种照片组合在一起;人脸,脸部总是很容易吸引注意力;景别,从远景到特写。

叙事即是对一系列相关联事件的陈述,按照某种顺序编排,这是大多数小说、非虚构文学、纪录片以及电影的主要呈现形式。很多情况下,叙事都按照时间顺序进行,因为这是展现相关事件如何相互发生联系的最明确的方式。

结构是叙述的基础

在讲故事中,至关重要的是解释所发生的事。这看起来是再平常不过了,但如果读者跟不上情节的发展,他们就不会再看下去。面对面讲故事似乎并不难,但一旦我们用其他媒介,比如摄影这种静止的媒介,就很容易忘记这样一个简单有序的原则。

结构是一般叙事的关键,你需要在一段时间内让观众产生兴趣。从用照片讲故事这一角度来说,就需要摄影师转变一下重心甚至改变态度。大多数人会比较注重单张照片,试图把我们所有的天赋、技巧和兴趣都倾注到一个画面之中,让这张照片独自成章,接受检视。但是,用一系列照片来讲故事意味着这些照片需要相互协作,因此必须有规划。

故事与故事当然不尽相同,但却可以找到一些基础性的通用原则。我们可以以电影剧情的结构为例进行分析。下图显示了最基本的典型叙事结构。大多数剧本一开场总是会介绍人物、确定主题并且交代环境,我们称之为“起因”;之后故事的发展会变得更复杂有趣,各种元素加入进来,集合成一个高潮,这一过程被称为“发展”;高潮过后,所有的问题都得到了解释,有了解决方案,这就是“结局”。所以,最基本的叙事都有这样一个三段式的结构。

这是理想化的典型叙事结构,其戏剧张力通过波浪式的情节发挥出来,慢慢达到高潮。强有力的开篇很必要,它可以立刻吸引住人们的注意力。骤然而止的结尾充满力度,也是可以的,但更常见的是解释性收尾,慢慢地解决问题。很多情况下,意外的元素可能会为故事增添一条副线,在图表上,它从边上插入,然后加入故事主线。

对静止影像来说,最大的问题是,你想通过图片讲一个多复杂的故事?摄影可以将许多微妙的情绪传达给观众,但它也有一些局限,尤其不擅长解释说明。如果只选那些可以把一切都解释得清清楚楚的照片,那么整个系列就会很乏味。摄影最有效的表现方式是给观者留一些想象空间,而不是把一切都说白了,一点不留有余地。所以几乎所有的图片故事都会配文,哪怕只有一行字。

故事的韵律和节奏

讲述一个故事的乐趣在于要想方设法保持观众的期待。仅仅按照时间顺序陈述一个接一个的事件并不能确保读者会一直感兴趣。不管用什么媒介呈现,故事总是一种娱乐的形式,而要保持趣味性的关键是韵律和节奏。

韵律意味着起伏,它是故事成功所不可或缺的元素,如果没有时不时的刺激点,观众很容易就会感到无聊。任何一种线性的艺术形式,音乐也好视频也罢,都不可能让趣味度持续增长,持续变得更有趣或更具震撼力。相反,长时间来已被反复验证的成功模式是一种波浪式结构,进两步,退一步,然后再进两步,在这过程中逐步达到张力的顶点,也就是高潮。总的来说,韵律就是运用变化,观众总是会喜欢多样性。

节奏也就是将故事呈现给观众的速度,它与韵律紧密相关。印在纸上的图片故事,或者可以由观众自行点击控制的多媒体展示,其图片的选择与排序也可以影响人们的观看速度。无论如何,节奏与韵律有着类似的原理,它们都有赖于多样性,比如一上一下,一缓一急,一收一放。换言之,图片的节奏可以先快,再慢,然后再快起来,循环往复。

对于音乐来说,这是显而易见的道理,甚至一首歌,一部电影,都适用,但就照片来说,在趣味度上有高有低,这一概念就让人犯难了。当你试图用一系列照片来讲故事时,怎样才能做到既有韵律,又不混入滥竽充数的照片呢?就像我的一个同行所说,“没人有时间看不痛不痒的照片 !”这话完全没错,但图片故事的节奏绝对不是指影像质量上的参差,而是指在照片保持高质量的同时,在其他的方面进行变化。当然,在任何由一系列照片组成的图片故事中,总是有那么几张特别突出的,我们可以称之为关键照片(Key Shot),这些应当成为叙事节奏中的波峰。

以前,将照片编辑成一组图片故事通常是图片编辑的工作,而现在,就像数码摄影领域的其他方面一样,我们作为摄影师也有了决定权。我们已经开始自己处理照片,再加上多媒体平台展示和按需印刷的兴起,如果能自己学会照片编排技巧总不是坏事。

下面,我就用这个“茶马古道”的故事来简单说明为图片故事挑选照片时需要考虑的要素。茶马古道的故事本身比较复杂,讲述了因为西藏地区对云南和四川出产的茶叶需求旺盛,人们用马将茶叶运抵拉萨,并且换成战马运回云南,最终形成了总长超过3000公里的道路系统。其中厚重的历史(从公元7世纪到20世纪中叶),以及一路上多样的民族和丰富的地貌,都让这个故事充满了趣味。旅途一直是一种经典的叙事模式,有着明确的起始和终点,在过程中,会发生各种意想不到的事。

这原本是一本非常厚的画册,整本书有300多页,超过300张照片,我在此选择了其中的9张作品,串成了一组简版的《茶马古道》,在每张图片的旁边,我会标注出选择这些照片的理由。

组织简版的故事意味着你需要兼顾许多不同的方面,并且折中妥协总是不可避免的。首先题材就很复杂—包括了那么多不同的地点、事件、行为和人物;然后还要考虑到呈现的顺序,理论上应当按照叙事的时间顺序来排列,但也必须兼顾排版设计的需求。如果要严格按照叙事顺序,那么整组图片应该从在西双版纳的茶园中采茶开始,然后沿着茶马古道经过大理、丽江、香格里拉然后进入西藏。但是,其中有两个不利因素。一是我刚刚提到的韵律和节奏的要求,二是读者也不喜欢太容易预料的故事,他们希望有惊喜,至少是可控范围内的意外。

因此,即便是这样一个简短的图片序列也需要考虑到一系列的变量:

1. 叙事的逻辑—地点、人物、事件。

2. 不同的影像类别,包括人物(肖像与纪实)、风光、静物。

3. 色彩,不同的层次,从色彩鲜艳到低饱和度,从颜色丰富到只有一个主色调。

4. 偶尔添加一些黑白照片,以便增加注意力(将彩色和黑白照片混在一起是不太常见的做法,但是越来越被读者所接受)。

5. 既要有复杂的细节丰富的照片,也要有简洁的造型感强烈的照片。

6. 景别的变化,从远景到特写。偶尔出现的黑白照片会特别引人注目,同样偶尔出现一些特写也会引起特别的关注。

7. 出现面孔的频率,人脸总是很容易吸引人。

8. 图像形式,横构图、竖构图和全景图。

9. 改变每个跨页上的图片数量。

在首图中有三个关键变量:色彩、景别和面孔。关注这些变量的目的是为了在保证照片质量的同时创造节奏和韵律,以便故事更具多样性。在之前讨论的剧情结构中已经描述过了波浪式结构,通过波峰波谷的更替推进到故事高潮,这一过程中并没有哪些照片比另一些“弱”。你可以从色彩、面孔和景别的变化图表中看出一些规律。它们分别有着自己的峰与谷—这三条波浪不是统一的,而是相互交错的。比如,在某一点上色彩非常强烈(峰),但并没有一目了然的脸部形象出现(谷)。这不是通过计算得出的结论,事实上,为照片编排顺序需要不断地试错,你可能常常要对自己说,“这张照片或许可以放那儿”,或者“让我们试试这样排列”。这很正常,毕竟照片编排并不能用机械的方式去完成,但最终理想的效果是一种网状的平衡来强化戏剧张力,不同变量的峰谷交错,推动整个故事发展。