托比亚斯·马多林:自然与文明的交叉点

翁忻旸

瑞士摄影师托比亚斯·马多林(Tobias Madörin)在2014年出版了他的摄影书《地形:当代全球景象》。这本书重达4斤,其中100多页的内容汇集了过去20年间马多林在世界各地游历时拍摄的人造景观,试图揭示这些地点其实是人类理想和观念的产物,它们同时也是人类从环境中榨取养分的场所。西班牙贝尼多姆的海滩、巴西里约热内卢的街心广场、香港的码头、乌干达卡巴莱的金矿……马多林用镜头展开的游弋并不是为了展现异域风情。单调、平静、巨细靡遗但又缺失兴趣点,观者想要为这些照片找到一条线索都很难:它们有些在城市、有些在野外、有些有人、有些没有、有时在空中俯瞰、有时贴在地平线上。不过,在本应该充满人间烟火气息的各个场景中,影像的情绪却是统一的,没有叙事、没有抒情,他的相机精确地扫描眼前的景象,不停继续这个被他称作“没有时间表”的拍摄计划。

镜头所见

马多林所呈现的“景象”,并不依赖于“决定性瞬间”。他使用大画幅相机创作,从初期的4×5画幅,到5×7画幅,2002年之后换成8×10画幅。使用的器材决定了他在前期必须对拍摄对象做广泛的资料研究和筛选,因为一旦决定拍摄,就要付出高昂成本;而拍摄本身又是一个多人协作的过程,“我至少需要一个助手帮我扛着这堆大家伙”,为了找到合适的拍摄地点,“很多时候还需要一个当地人做向导”。拍摄方式本身取消了创作的随机性,这也决定了马多林的作品所希望呈现的是一个普遍的、恒定的事实。

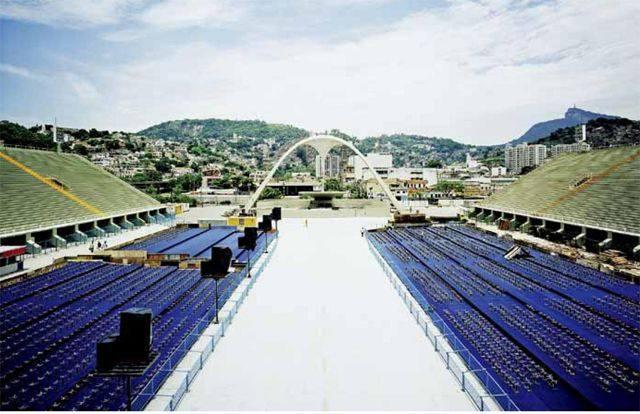

例如2002年在巴西里约热内卢拍摄的街心广场(图02),大量面无表情的包豪斯式建筑挤压出一个不规则的空间,书报亭、杂货摊,一座来自另一个时代的街钟,模仿里约大教堂样式的出气口,作为点缀并延伸向远方的树,街道上的车辆,以及在白色装饰线条间行走的人——他们的行走或许是图像中最引人注意的元素,却无法将观者导向任何地方。

再看他在西班牙贝尼多姆的莱万特海滩拍摄的景象(图03)。在这个著名的度假城市,海滩边酒店林立,阳台上备有椅子供人们享受日光浴和欣赏海景。窗口各种颜色的遮阳布与海滩上的阳伞呼应,人们在海水中、沙滩上休憩,依然是很多的人,依然人不是作为个体、而是一个群体而存在。

所有的这一切,关于景,也是关于人。个体的面目虽然被抹去,但人作为一个集体,被由自己创造而又不以个人意志为转移的文化(文明)裹挟,形成马多林“景象”中平静而强劲的存在。

以摄影师自己的话来说,他所关注的正是“文明和自然的交叉点”。

观察“人所改变的风景”

这个交叉点让人想起1970年代在美国肇始的“新地形摄影”。

“新地形摄影”是策展人威廉·詹金斯1975年为在纽约州罗切斯特一个美术馆举行的展览所起的名字。为了反映当时摄影界出现的新潮流,他将8名年轻美国摄影师的作品联合起来做了一个展,名为《新地形学:人所改变的风景》,展览也邀请到在杜塞尔多夫学院任教的贝歇夫妇参加,他们的作品特色正是以格状拼图方式呈现工业建筑。观看这些摄影师的作品,一以贯之的是客观、平淡的日常。如果说贝歇夫妇以一种标本化、文献式的拍摄展示了“旧世界”的遗迹,新世界的这些摄影师则更多地展示了对美国西部的探索。与传统的、传达雄浑和广袤的西部照片不同,他们展示了人在这一背景下的存在。

罗伯特·亚当斯将相机对准科罗拉多州空荡荡的街巷,一排排标准化的村屋住宅,正在扩张的城郊;刘易斯·巴尔茨拍摄的照片则平铺直叙地展示一些办公建筑和工厂仓库的墙壁,那些敞开或关闭的门似乎在与观者对视;尼古拉斯·尼克松聚焦于城市的内部:摩天大楼、高速公路、棋盘形的街道;斯蒂芬·肖尔是唯一使用彩色胶片的摄影师,他拍摄的十字路口和街道带有一种奇妙的光和色,引人凝视。

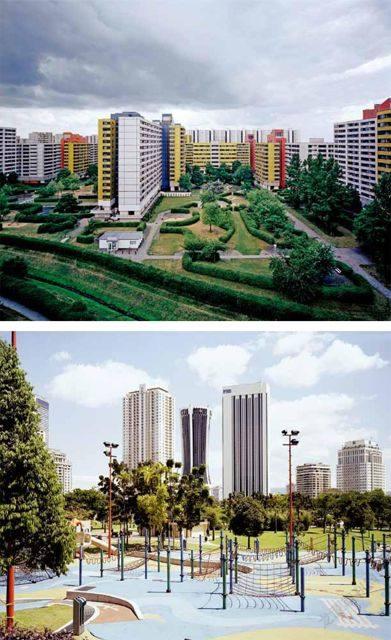

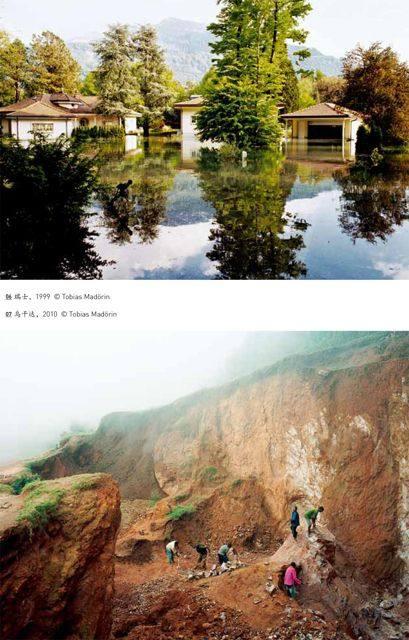

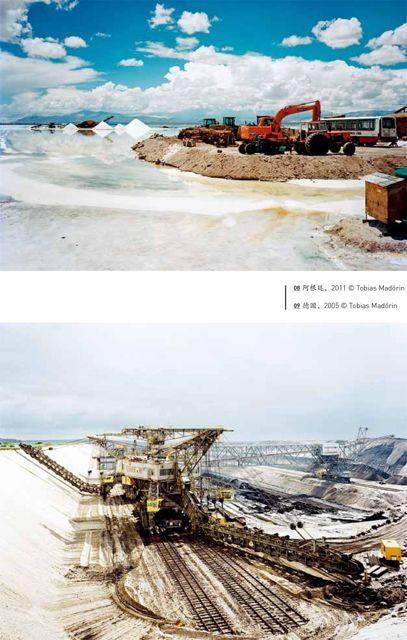

再看马多林的摄影,延续“新地形摄影”的某些特点。他也偏爱展示那些人迹稀少的地区。在德国延施瓦尔德的郊外,土地被大型机械破开,以采集地表下的褐煤。在阿根廷的盐湖,纯净的湖山云天被工程机械打断,采集出的盐如金字塔般堆在湖心。在乌干达的卡巴莱,人们拿着铁锹掏空山体,在一片雾气中寻找可以维持窘迫生活的金砂。而在瑞士的韦森,一套昂贵的山间别墅被浸泡在洪水中,平静的水面倒映出的不是林间美景,而是一个梦想的破灭。

马多林有意淡化了主观意图,以趋于中性的语调展示景观,风格、情绪和观点让位于细节的展现。但显然,照片所折射的并非虚无。在对城市、郊区发展的冷静注视中,新地形摄影的艺术家们其实暗示了他们对“人所改变的风景”的批判态度:人所取得的胜利和他们陷入的困境。而这一点,也是马多林照片中隐含的主题。

将“看”转变为“识”

在全球化的社会背景下,马多林将前辈的视角扩展到全球,而他镜头中的影像也不再局限于一条街道、一个停车场,或是几名路人,而是展现了更为庞杂、更缺乏形式感的场景。“如果我是一个悲观主义者,”马多林说,“那我就无法完成这些拍摄。在世界各地与不同的人深入接触,你需要有社会责任、尊重和对人类的积极看法。”如定义新地形摄影的那一代摄影师一样,马多林的风景是一个交杂着自然、历史、政治、经济等因素的复杂整体。他的画面中通常有四个显性或隐形的存在:作为改造者的人,作为接受者的人,自然、改造的痕迹。他将传统风景摄影师的“看”转变为“识”。由大景深带来的弥散性的视角最大程度地消解了兴趣中心,如同一幅精细的画,让观者辨认种种细节,最终合成一个线索和印象,表现形式上的平静和背后错综复杂的信息和立场形成对比。无论在那些自然为主导还是建筑为主导的画面中,人类的活动构成了一种视觉与意识形态相重叠的地形学。在对马多林画面的长久注视当中,观者或许会不自觉地想象这些丑陋的(或令人惊奇的)人类痕迹(或成就)产生前的景象。不同的环境首先造就了不同的生活方式,依靠理想、信念、劳作,依靠欲望、索取、弱肉强食,人改变了周遭的景观,而这些人造的风景反过来成为人生活的空间和局限,这是马多林照片中出现的“回路”。理解了这一“回路”,也许才能理解马多林照片中淡淡的幽默、嘲讽、苦涩,理解那些西装革履、步履匆匆的人和尽情嬉水、晒日光浴的人都是被环境所定义的人,虽然身份可以转换,但他们彼此都不可能在对方的环境中出现。

因此,马多林的《地形》背后的线索依然是人的痕迹。在他所选取的那些人与环境的交叉点,环境不再是人所生活的背景,而是与人紧密相连、相互反射的存在。对这些地点的审视,有助于我们以超越个人悲喜的视角思考人作为一个群体的存在,无论是一个下午,还是数千年,人类所留下的印迹。