这个下午我和罗琦谈摇滚

石勇

见到罗琦的时候,我发现自己没有想象中的激动,心情竟然很平静,而这不仅仅是《南风窗》记者这个身份不允许我这么做。

20年前,当我还是一个摇滚乐粉丝的时候,罗琦,已经是摇滚乐坛上偶像级的人物了,指南针乐队主唱,被称为“中国摇滚第一女声”。从心理上说,这是一次迟到了20年的见面,我应该激动的。

可是和身份一道,对20年来摇滚乐在中国社会巨变中命运变迁的苍凉感受,阻止了我去释放那份自然情感。这种心理背景,加上职业的本能,使我被还原成,也像极了资深70后。

而罗琦,同样是70后,心理上的年龄却似乎已在时间中停滞,言谈举止看上去和现在的90后并没有区别。

但一切,也仅仅是表象。

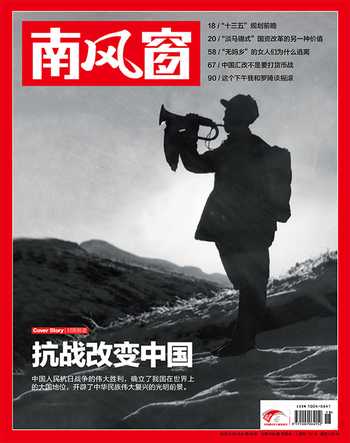

罗琦被认为是“中国摇滚第一女声”

想采访罗琦,由来已久。

2014年,在一档叫作《出彩中国人》的节目上,黑豹乐队前主唱秦勇唱了一首我没什么印象的歌,然后,自我介绍来自哪里,接受评委李连杰、周立波的点评。这一幕,给我以强烈的冲击:当年大放光芒的摇滚歌手,在今天,已经沦落到了和籍籍无名的歌手一样,在娱乐平台上,毫无存在感。

一切似乎都要重新开始,但还有可能性吗?

于是,我想到了罗琦。

在2013年~2014年的芒果台《我是歌手》节目上,她的出现引起了观众的惊呼。但这种惊呼,仅仅是对她具有金属穿透力的天才般的声音的尖叫。很多80后、90后对她,对摇滚,此前并没有什么印象。

她的重新存在,在今天,比当年要艰难得多。

事实上,对于像我这类当年的摇滚粉丝来说,很多东西让人酸楚。

今年的4月,有网友在北京的地铁上,看到了窦唯,他身体发福,胡子拉碴,蜷缩在座位靠门一角打瞌睡。照片被发到网上后,激起了短暂的围观。但我注意到,即使是“心碎”的粉丝,对窦唯的回忆也只是“王菲的前夫”,而不是当年黑豹乐队那个光芒四射的主唱。“摇滚”这个符码,在舆论市场上,已经制造不出任何话题。

说得残忍一些,在大众的潜意识中,摇滚乐就像是一个老去的男人。但无论过去他怎么样,在今天,并不是像刘强东那样光鲜多金、引领潮流的成功人士,而是灰头土脸的中年屌丝。他在人们心中,尤其是年轻人那儿,社会价值排序并不高。因此,在今天,它已经无法“在场”。所有跟摇滚有关的演出,更像是纪念性的表演。

吸引人们的,是《中国好声音》这类。它是另一种声音,这个时代的“最强音”。

约罗琦采访还算顺利。但因为她生病,只能一再推迟时间。7月28日下午,费了很大的劲,在堵车、不熟路中,我终于在北京东直门香河园路那个充满艺术气息的会客室里见到了她。

那天,她病还没有好。

接受我采访的那个地方,是罗琦所签约的树音乐公司的所在地。很有意思,和我这个采访者一样,树音乐的老板姜树,20年前也是她的粉丝。

我本来也想约姜树聊一下的,但犹豫了一下,还是算了,很担心我们彼此都不知道去聊些什么。

不过,在见罗琦之前,为了把自己带入氛围,我还是忍耐不住,给现在仍是黑豹乐队鼓手的赵明义打了一个电话,询问一下乐队的近况。

在电话的那一端,从声音上判断是在室外,赵明义显得非常忙。他说自己在大连,乐队成员平时并没有在一起。然后,约定有空再聊后,他匆匆挂了电话。

那一瞬间,我希望自己重回到20世纪90年代,而采访的意图之一,也是希望能让罗琦回忆一下过去。

但这恰恰是她所抗拒的。

罗琦是一个很有故事的人。但关于她20多年来在中国、德国的故事,其他的媒体已经说得差不多了。重复没有任何意义。而我们对明星的故事也不感兴趣。

我所知道的,她的生活和今年早些时候媒体所披露的一样,在北京做音乐,去各地的音乐节演唱,一年大概有几十场,然后,不定期地飞到德国—她的家,安在德国。

在见到罗琦之前,我就知道她的心理保护很重,害怕别人走进她的内心世界。但在见面后,这种心理保护仍然超出了我的想象。尽管我极力淡化记者的身份,仍然难以打消她心理上的防御,以至于,有时候我不得不找出一些具有刺激性的问题,来让她感到有话要说。

比如,我说,现在我有一种感觉,就是摇滚乐在现在很边缘化,以前肯定算是主流。这20多年来,摇滚乐是呈现一条从高处到低处的“断崖式下降”线条的。

罗琦马上反弹。她反问我,嗯哼?我的问题是摇滚在国内什么时候是主流,有过么?好像没有过。

我解释,这个“主流”是相对的。

从语境上看,摇滚乐这样的音乐在中国怎么可能是主流呢。但是,在过去,它确实影响了一大批年轻人,尤其是校园里的年轻人,影响了很多知识分子,它并不是边缘的。那个时候,在校园里,到处可以听到各种跟摇滚有关的鬼哭狼嚎的声音。它不仅仅有青春的叛逆(罗琦任主唱的指南针乐队的几首歌,比如《请走人行道》就是这样),更有自由的激情、对人类美好情感的召唤、反战等“摇滚精神”的阐释,在音乐和人类精神上,它曾经达到一个比较高的境界,早已构成了一代人,尤其是65后以及70后的人的集体记忆。能做到这一点,如果它只是一种边缘化的东西,当然是解释不过去的。

但这些话,我无法向罗琦讲。

罗琦继续说,对于摇滚来说,现在其实比以前好多了,最起码的就是现在浮出水面了,以前永远都是underground。你看现在这么多音乐节啊,对不对?以前我们的演出真的很少,没什么平台,而现在你看,音乐节一场接一场的,我觉得现在支持的人也越来越多了,而且也可以参加选秀了,可以走进很多不同的平台了……

刺激性的问题,呈现出的,是不同语境下存在理解偏差的对话,我只能看着她讲下去。

现在的平台确实好很多了,但摇滚的那个氛围,跟时代精神有关的那个心灵的触发点,人们的心理结构,还有相应的商业模式,却已经一去不复返了。我相信罗琦是感受到了这一点的。她需要的只是通过对“现在”的美好感受,以便让自己在心理上能够抓住“未来”。

因此我问了一个比较尖锐的问题:现在有没有一种想要什么东西来证明自己的焦虑?

她很快回复:我不需要去证明我自己,我证明什么呢?我觉得我就是在生活着。

但这肯定只是一种心理保护下的回答。对于一个曾经光芒四射过、感受到落寞的天才人物来说,不想再次证明自己是假的。没有一个认为自己有创造力的人,会一直靠过去的成功来显示自己的存在。

这一天也许快到了。今年的10月份,罗琦将会出一个新的专辑。它能让今年已经40岁的她,像很年轻时候那样再次绽放天才的光芒吗?

说罗琦是天才,没有任何夸张。

她13岁离家出走,16岁出名,17岁就凭具有金属穿透力的嗓音在摇滚圈里奠定了 “中国摇滚第一女声”的地位。换句话说,她没有受过任何音乐的“科班训练”,至今不识谱,却能唱出无人能及的声音,把一首歌演绎成经典。直到今天,我仍没发现有谁的声音可以超过她。

她是一个不可超越、代替的存在。

也因此,在摇滚乐,在跟摇滚具有相同气质的声音已被现在的各种市场主流的声音逼到一个不起眼角落时,罗琦仍被赋予期待,而不仅仅是被放到回忆中。

不过,正如克尔凯戈尔所说的:“天才一开始就迷失了普遍性的方向,而与悖论相关联。”罗琦的过去,已经呈现出了这一点。当时光如水逝去,悖论会消除吗?

也许只剩下内心的悖论:一方面让自己在外人看来显得无所谓,随意而安,自由;但另一方面,却又催着自己去做些什么,去证明“我还能行”。

这其实是一种重负。

因为她身体的原因,采访的时间不到一个小时。而在这个过程中,助理拿了有点像是酒的饮品给她,她喝了一杯。我能明显感觉到,她很累,接受我的采访,对于她来说并不是一件容易的事,需要心理能量来支撑。

这让我感受到了道德压力。

罗琦已经变瘦了,至少和在《我是歌手》中的那个形象不一样。她开玩笑说是热出汗导致的。但我看到了心理上的一种透支。

还是那句话,罗琦的时代没有结束,但摇滚乐已是逝去的梦。事实上,12年前的2003年,《呐喊:为了中国曾经的摇滚》摇滚专辑在北京的首发,以及黑豹乐队全体成员剪掉标志性的长发已经宣告了这一点:理想主义已经结束的时代,摇滚是找不到它的听众的。

存在主义小说家加谬说:“反叛是一个以最疯狂的振幅摆动的失控的钟摆,因为它寻求其深刻的节奏。但这种失控不是完全的失控,它是围绕着一个中轴摆动的。反叛提出了人的共性,与此同时,就宣布了属于这种共性原则的尺度与界限。”作为一种跟“反叛”紧密联系在一起的音乐,摇滚乐在中国的社会演化中,天然有着它的界限。

这个界限就是:它在精神气质上,既不亲近权力,也不亲近资本,因此,其实从本质上而言,只能被权力和资本所排斥。它能够容身而有影响力的地方,是在人们感觉到某种权力的挤压,而又有一定的市场空间可传播的社会空间里。这样的权力格局,市场-社会空间,恰是反叛、理想主义的策源地。这是欧美摇滚乐的发生逻辑,也是摇滚乐能在20世纪80年代末在中国发端,并在20世纪90年代初产生巨大影响的原因。

但如果一个社会的市场空间继续拓展,全面的商业化,市场的意识形态,就必然驱逐理想主义。在这样的社会空间里,谈理想、反叛,与反叛联系在一起的自由其实都是没有意义的,钱才是自由,摇滚不可能激起任何心灵上的震撼。从它的社会功能上,人们已经不需要了。

所以,摇滚乐,具有无法复制的历史阶段性色彩。在文化层面上,有如“原生态歌曲”一样,为人类一直所需,但是,在社会结构和人的心理结构的改变中,只能被满足人们时尚、成功等需求的社会功能所压倒。

“原生态歌曲”如今只存在于各种比赛中,现实中,有多少人不认为它“土”呢?