当生活邂逅相对论

和恩馨

今年是爱因斯坦提出广义相对论100周年,这个伟大理论把引力描述为空间和时间的弯曲,颠覆了人类对宇宙的认识,开启了近代物理学上一个全新的领域。

那么,相对论到底是神马东西,它又是怎样被提出来的?

改写宇宙认知法则

关于爱因斯坦和广义相对论的故事,还要从1915年说起。

1915年秋天,德国威廉皇家物理研究所。所长阿尔伯特·爱因斯坦的心情不太好,他正在遭遇学术上的瓶颈——10年前,狭义相对论的提出震动了物理学界,那一年也因此被命名为“爱因斯坦奇迹年”。此后,他又在此基础上提出了关于引力的新理论,但兴奋劲儿还未过去,他却发现这一理论中存在致命缺陷。

于是,爱因斯坦回到了黑板前——他不断地思索着、计算着,寻找着开启问题的钥匙。正是在这样的忘我中,1915年11月25日,他写下了那个改写宇宙认知法则的方程式:

这个看似简洁的公式,诠释了爱因斯坦对宇宙时空的解读:光线在经过引力场时将会弯曲。打个形象的比方,宇宙就好像是一张弹性极好的海绵床垫,物质与能量仿佛一个从沉睡中醒来的人,他爆发出的力量,扭曲了宇宙(床垫)的几何形态,进而创造出引力效应,迫使光线像弹珠或掉落的苹果那样,沿着弯曲的路径穿越空间。

这就是广义相对论,它彻底颠覆了人类对时空的传统理解,注定成为物理学上划时代的一笔重彩。

爱因斯坦对引力的描述,能解释多个牛顿定律无法解释的现象,如水星等行星轨道的反常;这一理论还提供了关于黑洞的基础理论,同时也是宇宙大爆炸模型的组成部分……

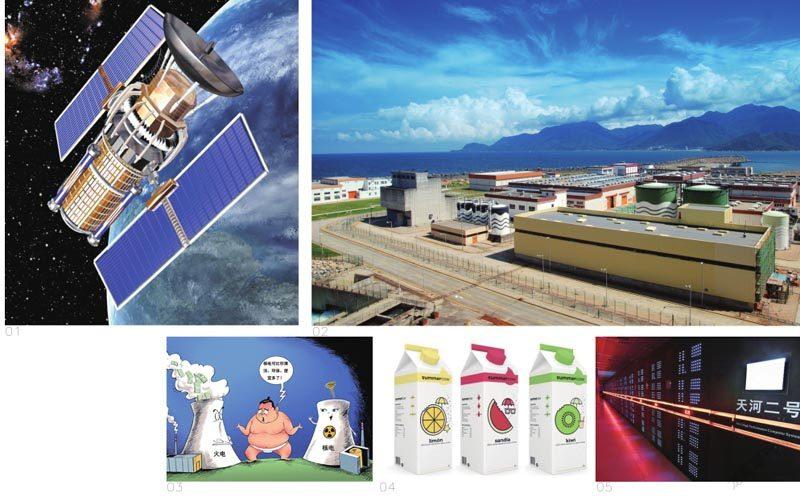

但如果你就此以为相对论是物理学家的事,和我们普通人没有什么关系,那你就错了,实际上,相对论在生活中有着许多重要的应用,比如,在GPS、北斗等导航卫星定位系统中,如果没有基于相对论的数据修正,误差会越来越大——人们将越走越迷路。

精确导航,拯救“路痴”族

在生活中,我们正在越来越多地依赖着导航系统:当我们去一个不太熟悉的地方时,通常会打开手机导航或汽车导航。而此时,我们就会用到GPS或北斗导航卫星定位系统。

那么,这些导航卫星定位系统与看似高大上的相对论之间又有什么关系呢?

为了提供全方位、全天候、全时段、高精度的导航信息,导航卫星上都装有原子钟,它们计时极为准确,误差不超过十万亿分之一,也就是说,每天的误差不超过10纳秒(1纳秒等于10亿分之一秒)。

此外,原子钟和导航卫星一起每天以每小时14000千米的速度不辞辛苦地绕地球飞行。如此快的速度,已经让我等普罗大众望而兴叹了,但这跟光速(3.0×108m/s)相比,却仍然慢了很多。

根据狭义相对论,当物体运动时,时间会变慢;物体运动的速度越快,时间就越慢。因此在地球上看导航卫星,它们携带的时钟要走得比太空中更慢。用狭义相对论的公式计算,地球上的时间与原子钟的时间相比,每天要快7.2微秒(1微妙=1000纳秒)。待导航卫星发射的无线电信号传递到地球上的讯号站,然后再反馈到定位上,就会造成数公里的误差。

这就好像是,当你爱车的定位软件告诉你下一个加油站是在0.8公里以外,而一天下来,定位软件告诉你的最后一个加油站所处的位置和它的实际位置就相差了8公里。也就意味着,你要多开8公里,如果此时车辆油量已经耗尽,也许你就只能崩溃了。

然而,根据广义相对论,物质质量的存在会造成时空的弯曲,质量越大,距离越近,时光就弯曲得越厉害,时间则会越慢。受地球质量的影响,在地球表面的时空要比导航卫星所在的时空更加弯曲,这样,从地球上看,地球上的时间每天要比导航卫星上的时间慢45.9微秒。

即便把狭义相对论和广义相对论都考虑进去,导航卫星时钟比地球上的时间相比,每天还是要快上大约38微秒。而卫星导航系统必须达到的时间精度是纳秒级的,这个误差可是其精度的38000倍呢。如果不校正的话,卫星导航系统每天将会积累大约10千米的定位误差。

因此,为了确保这些卫星软件定位准确,需要计算和抵消所有的相对论效应。为此,在GPS卫星发射前,科学家要先把GPS卫星上的时钟的走动频率调慢100亿分之4.465,把10.23兆赫调为10.22999999543兆赫。

核电,让能源更清洁

1945年8月6日和9日,美军向日本广岛和长崎分别投掷原子弹,加速了第二次世界大战的结束。而原子弹之所以能爆发出如此惊人的威力,其理论基础正是相对论的一个推论,即质能方程E=mc2。

时光回溯到1905年11月,这一年,爱因斯坦在他的文章《物体的惯性同它所包含的能量有关吗?》中提出,物体的质量并不是恒定不变的,而是随着运动速度的增加而增加,这就是运动中物体的“质增效应”。

根据牛顿定律可知,如果物体所受的合力不为零,且力的方向和物体原来的运动方向相同,那么它的速度会越来越快。现在假设有这么一辆质量很轻的“理想”板车,在真空中不受任何力,只要你持续地推它,它的速度就会越来越快。

根据爱因斯坦的质增效应,随着时间推移,这辆车的质量会越来越大,起初车上像堆满了石块,之后像是装着一座喜马拉雅山、再然后像是装着一个地球、一个太阳系、一个银河系……当板车的速度接近光速时,好像整个宇宙都装在了它上面——它的质量达到了无穷大。这时,你无论施加多大力,无论推多长时间,它都不可能运动得再快一些。

你也许会疑惑,我们施加的能量去哪里了呢?其实能量并没有消失,而是转化为了质量。爱因斯坦就是在说明物体的质量与能量的联系过程中,提出了著名的质能方程:E=mc2,即能量是质量的900万倍,换句话说就是,即使是指甲盖般大小的物质,其质量如果完全消失,其释放的能量是以万吨煤炭来计算的。

爱因斯坦的质能方程在1939年得到了验证。这一年,约里奥·居里(居里夫人的长女)、费米、西拉德3位科学家分别独立发现了链式反应,即铀235的核受到中子轰击后,会分裂成两个中等质量的新原子核,放出中子,并释放出巨大能量,这些中子又能引发其它铀核再分裂,如此反复,不断释放巨大能量,这使人类找到了释放巨大原子能的方法。

6年后(1945年),世界第一颗原子弹在美国试爆成功并投向了日本,二战提前结束。

但原子能带来的并不都是摧毁的力量。后来,通过合理控制核反应堆的反应剧烈程度,前苏联、美国等在20世纪五六十年代,建造了世界第一批核电站。此后,越来越多的核电站开始出现,核电在各国电力消费中的比例日趋增高,成为新一代清洁能源。数据显示,目前发达国家中,法国电力的75%、美国电力的20%都来自核电,中国、印度、巴西等发展中国家虽然核电占比较低,但也有近5%的电力来自核电。

粒子加速器,为生活助力

也许你和其他年轻人一样,都喜欢薯片和牛奶,但你是否知道,美味薯片和牛奶包装盒也与相对论有关?

原来,薯片及牛奶的包装盒,是利用离子加速器里粒子束的定向运动来实现瞬间封口的——这是粒子加速器在工业上的最早应用。而粒子加速器的设计和使用,则是在相对论效应的基础上实现的。

那么,基于相对论效应的粒子加速器,给我们的生活带来了哪些便捷或功用呢?

粒子加速器产生的电子束可以对苹果、草莓、菠菜等进行辐照灭菌,以杀死其中的沙门氏菌或大肠杆菌等微生物。目前,这项技术已在40余个国家应用。

粒子加速器还可以用来处理污泥和酸雨。它能够杀死污泥中的病原体,并将污泥中那些引发藻类大量繁殖的氮和磷及对鱼类有害的激素和抗生素转化成无害的化合物或分解成基本元素。它还可以通过电子束照射,将酸雨转化成硫酸铵和硝酸铵等肥料。

粒子加速器还有更强大的功能——治疗癌症。由于质子比电子的穿透力更强,在穿透组织的过程中造成的伤害很少,但在路程终点会失去大部分能量并造成最大伤害,因此,科学家通过调整粒子加速器,将质子的破坏力释放到肿瘤的精确位置,从而治愈癌症。

粒子加速器还可以用来创造新的材料。比如,在计算机芯片的生产过程中,粒子加速器可以控制硼、磷等离子束的方向,将这些离子放置到精确的位置,从而改变材料的导电性。

给超级计算机设限

2015年11月16日,全球超级计算机500强榜单在美国公布,中国“天河二号”超级计算机,以每秒5.59亿亿次的峰值运算速度和3.39亿亿次的实际运算速度,第六度蝉联全球榜首,继续领跑全球超级计算机“竞赛”。

如此快的速度意味着什么?打个比方,假设每人每秒钟进行一次运算,“天河二号”超级计算机运算一小时的量,就相当于13亿人同时用计算器算上1000年。

即使是如此之快,但“天河二号”超级计算机也有它的速度极限,而相对论就是衡量这一极限的标尺——相对论指出,光速是信息传递速度的极限,所以超级计算机的总线时脉一般不能超越30GHz,否则在脉冲到达超级计算机的另一处之前,另一脉冲就已经发出了,这就会导致超级计算机内不同地方的元件不协调。由此可见,相对论为超级电脑的布线长度和时脉上限提供了理论基础。

电视机影像和金属颜色从何而来?

几十年前,当液晶电视机还未出现时,人们普遍用CRT电视机观看电视剧和新闻等节目。

CRT电视机之所以能呈现各种色彩缤纷的影像,其原理是电视机内部的阴极射线管从一个大磁铁发射电子到荧光粉表面上,每一个电子到达荧光粉表面就会点亮一个画素。但是,当电子从被发射到成像时,其速度大概是光速的1/3,因此在设计CRT电视机中的偏转磁铁时,研发者参考了相对论效应来对其进行精确设计。

除了电视机外,相对论还能用来解释为什么大多数金属是有光泽的——这是因为金属中的电子轨道跃迁的缘故。由于电子的移动速度足够快,根据相对论,其质量也是显著增加的。在黄金中,光被吸收并重新发射的波长接近黄色光,因此我们看到的黄金就是黄色的。

未来的时间旅行?

在相对论中,爱因斯坦提出,如果一个人的运动速度趋近于光速,对他来说,时间就会趋近于停滞。那么,如果运动速度超过光速,时间会不会倒转?人能否回到过去?

实际上,时空穿梭或时空旅行并非只是科幻大片中的情节,科学家们也在为此不断探索着。

1976年,物理学家维索特和列文向太空发射了一枚载有时钟的火箭。他们观察到,这个时钟与放置在地球上的时钟相比,多获得了1/10微秒。他们设想,如果利用强度远高于地球重力的引力场,比如中子星引力场,就能让宇宙飞船在较短的时间内到达一颗中子星上,从而实现时光穿梭。

美国教授马利特将这一设想进一步付诸实验。1955年,马利特10岁时,父亲因长期吸烟而死于心脏病。因此,他一直希望能发明出一部时光机,回到过去提醒父亲“吸烟危害健康”。长大后,马利特成为康涅狄格大学物理学教授并开始着手研制时光机。马利特计划用时光机传送一个亚原子粒子——中子,在他看来,激光束光环可以扭曲环内的空间,引力会迫使中子侧向一边旋转。此时如果增加能量,另一个中子将会出现,这粒中子是第一粒中子由未来前来探访过去的“自己”。

当然,马利特的实验至今并未获得成功,但人类关于时空旅行的探索却不会停息。未来,当科学家们对相对论的研究有了更深入的实质性进展时,也许,时空旅行将不再是遥不可及的梦想。(责任编辑/清扬)