广岛:从蘑菇云中重生

日本“拥抱战败”的过程,以广岛最为典型。在疗治核爆之伤的过程中,广岛得以重生。

在世界反法西斯战争胜利70周年的今天,南方周末记者远赴广岛,从多个层次探究它重生的过程,从世相到人心。

70年后的广岛,恢复繁华,又渐归平淡。祭典年复一年地提醒全世界:当年发生在它身上的悲剧。作为根源的战争,却在被遗忘。

原爆幸存者——包括被虏的中国劳工,每个鲜活的生命,都承载着沉重的记忆和深刻的反思。他们不断讲述,不断记录,在死去之前。

南方周末记者 张雪彦 张瑞 发自日本广岛

从没有一座城市像广岛一样,年复一年,如此隆重地举办自己的祭典。

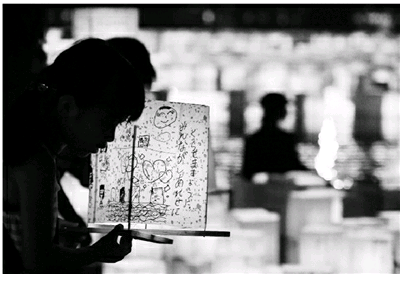

距离原子弹爆炸的那一声巨响,与第二次世界大战的结束,已过去了70年。当时间来到2015年8月6日8点15分,约55000名被爆者(原子弹受害者)和遗属,100个国家的外交大使同时低头默哀。广岛用这一天来提醒人们,当年发生在它身上的悲剧,与每一个人息息相关。

整个广岛对祭典习以为常。市民早早被告知了会场周边的交通管制,生活井然有序。马自达球场的棒球赛照常举行,只不过球员的制服换成了统一的“86号”。全市110家酒店有足够的能力承载如期而至的旅游热潮,游客们看到的,是一个拥有超过117万人口、年生产总值超过三百亿美元的现代化都市。他们不知道,这座城市拥有超过160个与“和平”有关的民间组织。

85岁的寺前妙子穿上了肃穆的全黑套装,沉默地坐在人群中,看着首相安倍晋三走到原爆纪念碑前,宣读讲话,年年相似。而这是她一年中最繁忙的日子,另两个民间被爆者团体的慰灵仪式还等待着她的出席。

她的母亲、她的同学、她的工友,现在都在广岛市原爆慰灵碑的石室中等待着她。他们的名字被收入一本特制的《被爆者名录》,年年增加,截止到去年已有297684人。

她早晚也会去那里和他们相聚。

一个“小男孩”令广岛倒下

1945年8月6日8点15分,“噼咔”一声巨响,9岁的丰永惠三郎相信,他从眼前升腾起的巨大蘑菇云里,看到了罗斯福和丘吉尔的脸。

这天,丰永独自一人前往9公里外的医院看病。父亲早逝,母亲带着年幼的弟弟,被派到街上清扫隔火带,天一亮,他从距离原爆中心2.5公里的家里出发,乘上了驶离广岛市中心的电车。

广岛像一只朝着大海摊开的手掌,三面环山,太田川的7条支流像是它指间的缝隙。至6日上午,广岛市仍有245423人,76327栋建筑物,全市123辆电车中,63辆有轨电车正在路面上奔跑。

寺前妙子上了个早班。当时她15岁,在逾8000个被日本政府强制要求退学,到军工企业工作的“动员学徒工”中,她成为了广岛中央电话局的一名接线员。

此时她站在二楼走廊里,15分钟的休息时间即将结束。整栋大楼里,414人正在工作。在她的头顶,第二批上班的150名员工在天台举行例行晨会。

当寺前转身走向工作间,原子弹在距离她540米的地方爆炸。天台上的人当场死亡一半。她幸运地在爆炸那一刻待在了钢筋混凝土结构的电话局大楼里。

广岛倒下了。“恩诺拉·盖伊”号B29轰炸机投下的原子弹“小男孩”,在广岛570米上空炸裂。45秒内,蘑菇云升腾至12000米的高空,制造出夺目的白光,和一个能量等同于小型太阳的灼热火球。

据当年12月日本政府的统计,逾14万人在那一刻死亡,超过90%的建筑物被毁。如今位于广岛市和平公园内的原爆供养塔下,安置着约7万具遇难却无人领取的遗骨。

由于脸部严重受伤,寺前的视力渐渐模糊,一名好心的医生架着她往港口逃,广岛的废墟在她眼前逐渐变成一片黑色。她几乎听不见呼救,除了“水,水”之类低微的呻吟,是死一样的沉默。

9天之后,全日本从收音机里听到了“玉音放送”——昭和天皇宣读的投降书。

83岁的朴南珠至今记得,沉默寡言的父亲那一瞬间脸上绽出的笑容,“越笑越开心”。作为寄居广岛的朝鲜人,他们的国家已经被日本吞并了35年。

当时在广岛讨生活的朝鲜人很多。广岛是军事经济发达的港口,离朝鲜也近。与其他潦倒穷困的同胞相比,他们一家生活顺遂。父亲有自己的货运马车,她则入了国民学校,和日本学生一起读书,还起了个日本名字,新井奈美子。“原子弹投下之时,是没有国籍的。”她告诉南方周末记者。

生与死在广岛平行上演。大量伤员陆续死去的同时,8日,广岛火车站附近的电灯被点亮。9日,少量电车线路已恢复通车。21日,全市的校长在一间学校的残余校舍召开了大会,决定利用包括寺庙、兵舍在内的一切可能的场所,9月1日开学上课。

丰永开学了。学校的同学变成了“在那一天活下来的孩子们”,被爆炸掀掉屋顶的教室在此后被人们浪漫地称作“青空(蓝天)教室”。可没有人主动谈起那一天,像是什么都没发生过一样。

直到有一天,这种浪漫才被打破。一次,一群玩耍的孩子朝迎面走来的丰永母亲放肆地嘲笑她脸上被原子弹烧伤的伤疤:“噼咔咚老太婆来啦!”丰永就站在中间,害怕被孤立,一声也不敢吭。为此,他终生心怀愧疚。

丑陋的伤疤伴随了寺前的青春时光。到25岁为止,她做了3次整容手术。“也没什么好悲伤的,和那些死去的人比起来。”可仍在很长的年月里,她不愿出门,陆续有6种癌症找上了她,幸好有政府提供的免费医疗。经历过核爆的广岛市民和他们的直系后裔,都在政府审查后被发给了一本健康手册,凭它可以享受免费医疗等待遇。

“我只能管好我自己的病,没空管整个城市”。

扩散给全日本的核爆记忆

在广岛,你很难找到一个古老的寺庙,或是一幢木质建筑或幽静庭院,更不用提明治维新之前的古旧记忆了。

在极其注重传统文化继承的日本,广岛像是一座凭空生长出来的城市。它的一大特色,是市中心以原子弹爆心为中心修建的“和平纪念公园”,和沿路随处可见的一个个“原爆纪念碑”。细看之下,有为纪念韩国被爆者而建,有为纪念某一批学生被爆者而建……

1946年的《广岛市势要览》中记载,该计划已明确要将广岛建立成“世界和平纪念都市”。1949年8月6日,《广岛和平纪念都市建设法》以大比例赞成票顺利通过。这是日本第一部城市特别法,使广岛得以集中一切资源重建。

被称为“原爆市长”的浜井信三在一次讲话中这样描述广岛市的独特之处:“广岛遭受原爆虽是极其不幸的,但反过来也给了广岛重建都市的机会。我将最大程度地活用这个机会。”

直到1954年12月,日本终于迎来了战后第一个经济发展高潮“神武景气”,广岛第二年的财政结算比十年前增长了30倍。在美国掌控下,日本逐步脱离了军国主义。广岛陆军粮草厂遗址上建起了广岛市乡土资料馆,第五师团司令部旧址上建起了护国神社。钢筋混凝土建筑取代了木质房屋,以最具代表性的和平纪念公园为首,极具现代感的大小公园和绿地共有88个,主要道路27条。

通过大量合并周边町村,广岛市从废墟之上的8万多人口开始扩张,1964年超过50万,1985年超过100万。虽然,重建后的广岛,人口不再像战前一样集中在市中心,而是分散在周边。

战后有流言说,广岛70年内都会在核辐射的危害之下,寸草不生。但在战后的重建高潮下,流言不了了之。一位被爆者告诉南方周末记者,起初他也有对核辐射的恐惧心理,但后来随着广岛的繁荣日益恢复,“就没想那么多了”。

从1970年代中后期开始,组织全国中小学生来广岛修学旅行,成为日本政府“和平教育”的重要部分。广岛的核爆记忆,就此扩散给了全日本。

这时,丰永已经长大,成为了一名中学老师。在他任职的学校,有专职负责“和平教育”的同事,任务之一便是领着戴小黄帽、穿蓝白校服的学生队伍参观广岛和平纪念资料馆。

资料馆的建立,属于广岛记忆历史的最初努力。

第一代馆长长冈省吾在1945年8月6日夜晚8点15分赶到了现场,在事后日记中形容这座城市是“地狱绘卷”。他随即展开个人调查,收集被原子弹烧化的石头、瓦砾等实物。在官方支持下,资料馆在1955年建成。开馆的第一年,参观者就超过了11万,第二年比前年增长了98.4%。

当然,恐怖无法全然消退。和平资料馆第七代馆长高桥昭博调来做馆长后,曾一度因为害怕馆中陈列的遗物而要求离职。第十代馆长畑口实成为馆长之前,也从未踏进过资料馆。

寻找并帮助韩国被爆者,是丰永记忆这段历史的独特方式。

1971年,他在一次赴韩教育考察中,偶遇了一位遭受原爆的韩国人。广岛的朝鲜人口在原爆时达到近85000人。到底有多少在广岛遭受了原子弹爆炸并遇难,可能是一个永远无法说清楚的数字。

丰永知道韩国被爆者的存在,却对韩国被爆者的生活状况极其震惊。在日本国内,只要经过审查,领取“被爆者健康手册”,就能享受免费的医疗和丰厚的额外补贴;而在韩国,他们没有得到来自日本或本国政府的任何帮助。

回国后,丰永成立了韩国被爆者广岛支援会,帮助受到原爆的韩国人来日本接受治疗。他邀请朴南珠到支援会工作,朴南珠答应了。当她的同胞从韩国来广岛,她可以做翻译。

2003年,在韩国被爆者的不懈努力下,日本政府废除了必须生活在日本才能申请健康手册的规定。四年前,“台湾被爆者协会”也成立了。两个协会交流过几次。最近,广岛和平资料馆在这些协会要求下,准备设一个小型的“外国被爆受害人”展览。

一个世纪前的电车仍在使用

尽管早在1952年,导演新藤兼人就拍了以广岛核爆炸为题的电影《原爆之子》,但真正将广岛带向全国视野的,是1954年3月1日的第五福龙丸事件。

彼时,美国正在比基尼岛进行水下氢弹试爆,一艘远洋鲔鱼船在附近海域捕捞,遭受了核辐射污染。事件引发日本国内汹涌的反核运动,也顺带激起了一阵关注广岛核爆受害者的浪潮。

战后有10年时间,关于广岛的新闻报道是受到严格限制的,只准做如何积极救援的“正面报道”,对灾难惨状一律不许描述。由于第五福龙丸事件,日本全国对核武器掀起了激烈的反对运动,此后,广岛的报道便放开了。

广岛的和平也曾经历过矛盾与分裂。1956年,和平资料馆曾举办过大型的“和平利用原子能展览”,超过10万人入场。直到2011年福岛核泄漏事件之前,广岛的多数市民对原子能没有恶感。福岛之后,急转直下。接受南方周末记者采访的广岛市民没有一个支持核电站。他们宁可支持有污染或价格不菲的其他发电方式。

在全日本18个仍拥有路面电车这一古老交通工具的城市中,广岛的电车号称数量最多,质量最高。最新型的green mover电车和一个世纪前的651、652、653、654四个型号的电车首尾排队,仿佛跨越了时空。有一辆在2.7公里外遭受原子弹爆炸冲击的电车经修复后仍在运营,被看做广岛坚强生活的标志,人称“奇迹之车”。

对比原爆前后的城市照片,许多电车轨道的线路并没有改变,只是翻新了,街道仍是街道,街区仍是街区,城市肌理因此得到了一定程度的延续。

▶下转第17版

1970年代,冷战高峰,上万枚核武器的存在令反核运动在全球范围内风起云涌。被爆者的讲述和证言也在这一年代走向高潮。这场运动改变了许多人的人生,包括寺前妙子。

她直到战后30年,也就是1975年才愿意直面这段历史。当她强烈意识到该为这段历史做些什么,她将生活重心完全转移了,为此投入了她的整个人生。

她作为受害者,为参观游客和中小学生做演讲,一个月最少5次,有时一周两次,反反复复讲述那一天。她还参加了“广岛县动员学徒牺牲者会”,要求日本政府将所有在原爆中死亡的“动员学徒工”的骨灰放进神社并取得了成功。

1980年,广岛如愿以偿成为了全国第十个“政令指定都市”(类似中国的计划单列市)。5年后,它突破了百万人口。

首个举办亚运会的非首都城市——日本政府为广岛选择的这种定位,可谓用心良苦。它成功地用这样的方式,让广岛的地位再一次凸显在世界面前。1994年,广岛成功地举办了第12届亚运会。它选择一对和平鸽为吉祥物。所有外国选手和代表团无一例外地被安排参观了和平纪念馆,尤其是“原爆圆顶屋”。

当时,在原子弹爆心附近的建筑物基本都立即倒塌或化为灰烬,唯有一栋奇迹般地屹立不倒。这栋被严重烧焦和破坏的建筑是原先的“广岛市物产陈列馆”,它有一个高25米的圆顶。广岛就以它为核心,修建了“和平纪念公园”,并在1996年向联合国教科文组织申请其为世界文化遗产,理由是“特殊的历史事件对人类的影响”,获得通过。这栋建筑物的名字,现在叫做“原爆圆顶馆”。每年都为广岛引来无数国外游客。

在组委会的积极争取下,广岛的当地企业纷纷赞助,市民自发募捐,短时间内筹措了大笔资金,合力促成了亚运会成功举办。在这次亚运会上,日本居于中国之后,取得奖牌榜第二的位置。

而这样做的代价,广岛至今仍未付清。它放弃了争取2020年奥运会主办权,原因便是:该市目前仍未还清1994年举办亚运会遗留的债务。

寻找中国原子弹被害者

在距离广岛市40公里的一座山里,在一座正在运转的水电站旁,立着一座纪念碑。“……三百六十名中国人被迫从事苛刻的苦工。包括死于原子弹爆炸的人员,二十九名中国劳工客死他乡。”

1945年8月6日,有11名中国劳工,由于各种原因,是在广岛市刑务所的单人狱室迎来原子弹爆炸。

一位叫川原洋子的日本女性成立了一个团体,“与被原子弹爆炸的中国劳工交流促进会”。她去中国寻找到了5位从核爆下幸存的中国劳工。

1993年7月30日,两位幸存者吕学文和孟昭恩,受促进会的邀请,回到了广岛。中国原爆幸存者回到广岛的新闻,在当地引发了强烈震动。

他们首先去了广岛市原爆医院。这是原子弹爆炸后成立的,服务于被爆者的专门医院。在摄像机和闪光灯之前,两位老人接受了医生的健康检查。检查之后,还被发放了健康证。

川原还带他们去了当年做苦工的地方,安野水电站。四十八年前他们修建的电站,现在依然在运转,每年为广岛提供着电力。

吕学文说,当时他的心情,既觉得不公平又愤懑难当。他们受到了双重伤害,既被强掳来日本,又遭受了原子弹爆炸。

川原洋子告诉他们,可以向当年使用奴隶劳工的企业西松建设要求赔偿。

川原本职是一名汽车厂的女工,但长期参与社会运动。“但我们提起诉讼的时候,只针对强掳劳工,并没有就原爆受害提起诉讼。”川原对南方周末记者说,这是因为她觉得自己的力量太小,无法同时进行两场诉讼。针对劳工的诉讼,只起诉企业,而针对原爆的诉讼,却必须起诉日本政府。

吕学文和孟恩昭,在日本律师的陪同下,向西松建设提出了三项要求:公开谢罪;建立纪念碑;对劳工遭受的苦难进行赔偿。

诉讼从1998年打响,2002年一审败诉。女儿吕志英还记得,那年她在济南火车站,接从广岛回国的父亲,父亲神情郁郁,声音嘶哑。

“怎么输了呢。”吕学文讷讷地说。一年后,就过世了。

2004年7月,二审出现历史性逆转,广岛高院判决原告胜诉。这是所有中国在日索赔案件中,唯一一例二审胜诉的案件。但三年后,2007年,日本最高法院推翻了二审判决,原告再次败诉。但在判决附言内,史无前例地加入了“希望包括西松建设的相关者就受害者的受害作出救济努力”。

为了能让西松建设的董事会听到受害者的声音,川原购买了西松建设的股票,由此获得了参与股东大会的机会。从2001年开始,每一年股东大会上,她都要发言,敦促董事会正视历史。

2009年,西松建设与安野劳工达成和解。第二年,刻有360名劳工姓名的纪念碑,被竖立在发电站旁。此时,5个中国原爆幸存者均已过世。

原子弹带来的种种心态

增井1945年来到广岛,没什么特殊的理由,只不过在从青岛往广岛运油的路上遭受了美军潜水艇的攻击,留了一条命漂泊到广岛。

当时的增井还是名海员,1927年2月出生在台北淡水。他原姓“田川”,他们家族的日本姓氏。彼时,日本殖民下的台湾,被要求每家每户起日文名,名门望族先起,平民老百姓随后。“陈犀尧”这个中文名字,是早就丢弃了。他来到了广岛,经历了原爆,又从原爆中活了下来。

此后的日子,增井靠着点滴的打拼过活,在台湾同胞的中华料理店打杂,1952年又借钱买了三四十台二手赌博机,在岛根县开了3年的赌博机室。战时受到日本政府管制的娱乐赌博行业此时正在快速复兴。人们也借此麻醉自己。

到1950年,广岛已有18家电影院开张,赌博机室也开起了五六家。增井为了躲避竞争到了岛根县,1960年代以后,由于黑社会势力猖獗,生意又就此作罢。

虽然说了快一辈子日语,增井还是有浓重的台湾口音。别人问他“你不是这儿的人吧”,他就答“我是南方的”,只有在对方穷追不舍的时候,他才会说“我是台湾的”。为了彻底进入日本的熟人圈,增井在结婚以后使用了妻子的姓。“‘田川一听就像是个外来的。”连女儿也随了妻子的姓。增井说,广岛华侨协会的50人,每个人都是这么干的。

身上贴着“被爆者”和“台湾人”这两个标签,反倒是前者帮他融入了广岛。“不知不觉(跟广岛的日本人)反倒有种同病相怜的感觉,不被当外人看了。”增井说。虽然他一度拒绝领取健康证,怕被人歧视。这也是广岛被爆者普遍存在的一种情绪。“你看别人都死了,但我很幸福。”

张平1992年来到广岛,没什么特殊的理由,只不过广岛大学通过了他的留学申请。

他第一次见到增井,就赞叹说“这老头真了不起”。像增井一样融入广岛,是他这23年来一直在努力的事。但少了被爆者这个身份,反而不那么容易了。

张平属于最早一批来广岛的中国留学生。1990年代的广岛起初并没有善待他。他不得不每天打三份工维持生活。当时在广岛还有大量的中国研修生,即为日本企业打工的中国廉价劳动力,他们的日子在他看来更加悲惨。

认识广岛人由木荣司,成为他广岛生活的转折点。

原子弹催生了另一种心态的广岛人。他们把遭受核爆的缘由,一开始就归结到了那场由日本发动的侵略战争,并由此对侵略的受害者产生了一种融合愧疚和亲切的感情。由木就是这样的人。

“为什么、为什么、为什么,为什么我们会被爆?根本原因是日本军国主义。”他对南方周末记者说,广岛原爆的根源是战争的加害,广岛是加害者,而不是受害者。

身为“核爆二代”(被爆者的孩子),由木把所有在广岛的中国人喊作“老朋友”。他每天吃过晚饭,就自己待在偏房的榻榻米上,听“北京放送”。这是一个由中国国际广播电台从北京向日本播放的电台,频率恰好就在NHK广播边上,稍稍转动调频旋钮就能收听到。

初来乍到的张平与企业发生工资纠纷时,由木向他伸出了援手。跆拳道冠军出身的由木自己开了家武道馆,身形魁梧剽悍,“当时他往那儿一站,就感觉把所有人给镇住了”。

广岛第一次放映《南京大屠杀》电影时,张平和由木一起去观看,门口一帮右翼分子示威阻挠,一身黑衣的由木也是往那儿一站,“那些人一下就被吓跑了”。

由木带着张平认识了更多广岛的中日友好人士,比如多次赴中国参与南京大屠杀谢罪的藤本安马,比如帮助中国强制劳工及被爆者的川原洋子。通过战争、原爆,由木使张平在广岛找到了某种归属感和社会地位。

不久前,张平刚刚找到了一份工厂的翻译工作,结束了领取“日本低保”的生活。尽管来回上班的车程要花去一个多小时,他还是离不开广岛。

不断重复的被害者亲历记

四川人杨小平2006年来到广岛,没什么特殊的理由,只不过想找一个不那么繁华的日本城市留学,广岛看上去正合适。

“这个城市给我的感觉:不排外。”他的家乡四川与广岛在2014年缔结了友好关系,杨小平已经接待过几批从广岛来的访华团,对广岛有种遥远的亲切感。

和所有初来者一样,杨小平先去了和平公园和和平资料馆。参观一圈,“一下被冲击到了,完全不同的历史观,日本人自己做了这么多坏事,怎么就说自己被害呢?”

在这种好奇心驱使之下,2008年,他自己也成为了和平资料馆的志愿者之一。

和平资料馆2014年入馆人数为1314091,其中234360人为外国人。志愿者的设置是为了接待越来越多的外国游客。馆长志贺贤治对南方周末记者表示,目前资料馆一方面在继续收集新的资料,重修旧馆,一方面也在抓紧备齐17种语言的参观向导。

杨小平以资料馆为背景,撰写了关于原爆体验的继承的博士论文,成为广岛大学的一名专职研究员。他在思考许多问题:广岛是否被过于标签化了?广岛在全日本和平运动中的地位?广岛的未来?

广岛对历史的传递和记忆有着特别之处。报纸也每周都有关于原爆者的报道,尽管这些悲伤的故事已被讲述无数遍了。

广岛最大的新闻社——中国新闻社(广岛所在地区被日本称为“中国”)广岛和平传媒中心编辑部部长宫崎智三向南方周末记者介绍,5年前专门开设了版面,邀请原爆受害者讲述经历,并在后面附上一段小学生的感想。如今他们的网站已被翻译成中日英法西5种语言。而原爆受害者所讲述的内容,几十年来几乎一致,他们的职责不过是不断讲述,不断记录,在死去之前。

反核运动仍然在全世界范围内进行,而运动的主要方向,却在2011年福岛事件以后,从“反对核武器”转向了“反对核能应用”。尽管广岛仍然声称自己走在反核的前列,而在政治中心东京的反核运动中,已很少再看到广岛的影子。

从这一角度来看,广岛的前景,将是一个普普通通的日本城市。对绝大多数日本人而言,广岛不过是一个偏远的西部城市,一个存在于在自己童年修学旅行记忆中的城市。

到2014年为止,广岛的被爆者平均年龄已达到82.1岁。亲历者渐渐无法亲自讲述历史,广岛市政府发起了“原爆体验传承者项目”,对不限地域不限年龄的志愿者进行两到三年的培训,让他们能像亲历者一样,讲述那段历史。讲述的,也只是从老人们口中挖来的那些亲历记。那辆经过核爆仍在运营的“奇迹之车”也不得不于2006年退休了,成了纪念文物。

如今85岁的寺前估摸,自己还能活个五六年,也还能讲个五六年,“现在的年轻人不结婚不生孩子,我不希望他们就这么把这段历史给遗忘了。”

原爆圆顶馆如今很少有广岛市民参观,基本都是外国游客。一些老人自愿担任志愿者,向他们义务讲述广岛被原子弹轰炸的历史。一位叫三登浩成的志愿者对南方周末记者说,日本的学生对日本近代史、那场战争根本就不了解,“跟他们讲这些真是对牛弹琴”。

◀上接第16版