古村落的 “消亡”现象及其对策研究

——以宁远县蔡山岭村为例

邓 欢,任美衡

(衡阳师范学院文学院,湖南衡阳 421008)

古村落的 “消亡”现象及其对策研究

——以宁远县蔡山岭村为例

邓欢,任美衡

(衡阳师范学院文学院,湖南衡阳 421008)

传统古村落的 “消亡”给社会造成了多方面的困扰。本文以宁远县蔡山岭村为研究对象,坚持从实际出发,并结合前人研究的理论,在已有的研究基础上,改变一贯的文献研究、理论探讨这一方法,进行实地考察,实证分析。分析其原因,探讨其存在的问题,辨析其意义,最后有针对性的提出相应的对策。为非物质文化遗产的保护以及现有的古村落发展方向提供借鉴意义,为新型农村的建设中所遇到的问题相应的提出系统的、可行的解决对策。

古村落;迁移;传统;消亡

0 引言

随着我国城镇化的迅猛发展,农村人口大量向发达的城市流失,造成了农村的空心化,使得广大的村落面临着急剧“消亡”的处境。冯骥才曾在2012年参加“中国北方村落文化遗产保护工作论坛”时,对媒体发布:“在2000年时,我国拥有360万个自然村,到了2010年,这一数字变成了270万。也就是说,10年间就消失了90万个自然村,这个数字令人触目惊心”[1]。

“古村落是物质和非物质文化遗产的综合体。我们的非物质文化遗产基本上在农村,文化的多样性也在农村,民族之根深深地扎在农村里,广大农村至今保持着极其丰富的历史记忆和根脉,以及丰富的文化遗存”,著名文化学者冯骥才先生曾在不同场合提出。[2]而有关传统村落对于城市,对于人类文明、文化的重要性,在研究中不断被证明。所以当前由古村落的消亡所引发的一系列的问题,必须得到社会各界的高度关注。在中央城镇化工作会议上,习近平书记也殷切地提出了“要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”的期望。

蔡山岭村是湖南省宁远县的一个颇具代表性但无人问津的传统古村落,承载着中国传统农耕文化的缩影。本次调查,采用实地考察,问卷法和电话访谈法等多种方法,通过实证,从地域等环境因素着手对蔡山岭村做进一步的了解,并向村民们发放调查问卷。此次问卷涉及两大方面的内容,一方面包括留守村民坚守故土的原因,现居的谋生手段,以及对未来走向的期盼。另一方面包括外迁人口迁徙动因、走向、迁徙后是否有意愿返乡等多种情况的调查。

1 蔡山岭村消亡现状

改革开放以来,农村人口外迁成为主潮,人口的逃离由个人的迁移逐渐演变成举家迁移,最后再到举村迁移的现象。村民大批的外迁,导致传统村落的空心化,最后慢慢走向“消亡”。

1.1人口的走向

八十年代以来,随着改革开放政策出台,该村人口开始走出封闭的村庄,走向附近城镇,但是由于蔡山岭村地处偏僻,且受一些固有的封建保守思想影响,迁移变化不明显。

在八十年代后期到九十年代初,改革开放政策也逐渐在广大的中国土地上风行,该村人口由农村迁向大城镇的数量渐渐增加,然而迁移方向主要是北方,南方相对较少;

九十年代后期到二十世纪初期,计划经济政策的出台,市场经济调节力度加大,老百姓可以通过市场经济提高自身的经济水平,众多市场经济的优势不断彰显,农村地区也被波及到,许多青壮劳动力也逐渐离开农村来到城市谋生;

二十世纪初期,邓小平提出创立经济特区带动沿海地区经济发展,由此,沿海地区一系列政策得到迅速发展,该村人口迁徙也由少变多,由主要迁向北方变成主要迁向南方沿海城市。一方面是因为南方沿海城市以轻工业为主,大部分为劳动密集型产业,所需劳动力素质要求不高,以致于该村许多青壮劳动力涌入沿海地带;另一个方面是由于下海经商的优惠政策的出台,吸引了该村一大批有远见、有野心的年轻人。

1.2回迁意愿

对于那些已经外迁的年轻人来说,他们习惯了城市里灯红酒绿的生活,对传统村落的一些生活方式开始排斥,认为农村简陋的设施已经不能满足他们的生存需要。就他们目前的生活状态来说,他们已经在城市得到了很好的发展,完全凭借自己的能力在城市扎稳了脚跟。村民蔡某说:“比起以前在蔡山岭村的生活,我们更享受现在这种现代化水平更高的生活。出来打拼这些年,完全不能再适应以前的一些简朴的生活习惯”。

然而“离乡不离土”,城乡间的壁垒使得一部分农民永远只能是农民。一些常年在城市社会底层奋斗的年轻人,他们从事着环境差、待遇低、风险大、保障低的工作,却一直得不到社会的认可,不能在城市里真正扎根,承受着极大的精神压力。于是就成就了这样一批逢年过节“候鸟式”的大迁徙。他们被视为“边缘群体”,没有合法的渠道诉求利益。然而他们不甘于只做城市里的下等人,也有意愿回到自己的家乡去谋发展,他们渴望国家政策的恩惠,希望能够回到自己的家乡,凭借某一种技能进行高效能的自主创业。王某说他们夫妇俩准备回家乡发展,进行规模化的养殖业。

而对于老人们来说,安土重迁。他们大多有落叶归根这一俗念,且习惯了一直以来的生活圈子,即使到老年也会回乡访友,他们想要在自己百年之前回到自己一直以来居住的地方安息,甚至有些人将自己的老住所当成安葬之地。但是该村原村民蔡国民说到:“常年居住在外,早已和故土断绝一切联系,已没有太多感情。”(表1)

表1 蔡山岭村外迁人口回迁意愿

1.3造成的影响

古村落的“消亡”,即农村人口不断外迁导致了许多的问题:(1)人口迁移的过程亦是劳动力和技术流失的过程,城市成为各种资源投放的重点,而农村长期被边缘化,甚至完全忽略。[3]这首先就不利于农村经济的发展。许多基础设施年久失修,陈旧传统的农村渐渐消失,农村总体面貌呈现衰退。(2)人口迁移的同时导致了土地的流失。人口的逃离,房屋被闲置,使得建筑等自然景观凋敝。有些人认为落叶总要归根,他们回乡访友,将其老房子作为百年之后处理后事的场地。这不利于中国国土的规范化管理,容易引发不必要的争端,不利于社会和谐化的发展。(3)人口迁移的过程也造成古村落文化的消亡。有关专家也曾说到:“人们迁移后,长期在外居住,在都市文化的入侵下,价值观发生改变,民间传统文化受到冲击。特别是传统文化中的忠孝等淳朴的人文思想不断弱化,使得诈骗以及不孝顺的思想大幅蔓延”。人们从生活观念到行为方式开始排斥原有的生活模式。(4)人口迁移不仅影响传统村落的发展,对城市也有着隐患。人们与古村落的联系日渐疏远。人口大量迁入城市,导致城市住房紧张,交通拥挤,环境污染严重等一系列城市病的出现,随着劳动力的大波流入,人们的就业压力增大,相应的劳动力变得更为廉价,社会矛盾更为突出,一定程度上不利于社会的稳定发展。

1.4现存人口的生活状态

现在,该村留守劳动力男女比例基本失衡,年龄分布呈“驼峰”状,即青壮年比例低,儿童和老年比例高,总体学历水平低。(图1)。他们以小农经济为谋生手段,且劳动力素质较低,多为依靠人力。受地形影响,该地居民住所分散。然而人口的外迁,使得本就稀疏的居民住处愈加分散,各家各户间的联系日益疏远。对于一直生活在该村的中老年而言,医疗等基础设施条件有限,他们的健康状况得不到更好地保障。但一谈到是否想随大波“逃离”这里,他们仍觉得人终要落叶归根,不愿意离开。然而,对于小孩们来说,外面的世界一直是他们憧憬的美好,他们一直想要走出大山,开阔视野。

图1 蔡山岭村留守劳动力情况分析

2 蔡山岭村消亡原因

宁远县蔡山岭村地处偏僻,大山环绕,通往蔡山岭村的山路崎岖不平,阻隔了与外界的交流。地理环境的闭塞,使得该村在原貌上维持着原状,但是在各方面的影响下,村民外迁导致该古村落一步一步走向“消亡”。

由于农村地域环境的局限性,自古以来,农村居民就有对外界的美好向往以及对走出农村的无限渴望。随着城市化进程的加快,农民渐渐地对农村生活环境、社会保障制度、经济水平等方面感到不满,对城乡待遇差距产生不平衡心理,且内心极度反抗。生活水平与生活方式等其他方面的差距使农村居民认为农民是处在社会底层,且社会地位低下的群体。在实地访谈与调查的过程中,该村村民多次提到:“我们不仅仅是经济收入不如城市居民,连孩子接受的教育水平也比不上城市孩子,我们的孩子视野永远不如城市孩子的广阔,这更加让我们农村人觉得自己低人一等,永远不入社会主流。”在社会环境、心理作用的影响与驱使下,他们想方设法地想要走出去。

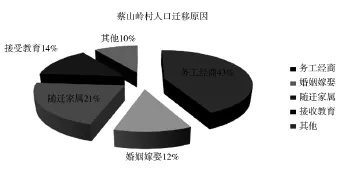

反观农村实际状况,不管是在居住环境还是社会条件等各方面来看,该村都存在很大方面的不足,导致年轻群体不断外迁,古村落逐渐“消亡”。从社会环境到人口心理等多方面分析,蔡山岭这个传统的自然村落“消亡”主要在于以下几个因素(图2)。

(1)交通闭塞是制约蔡山岭村发展的瓶颈。该村落坐落在群山之间,与外界的沟通与联系主要依靠一条崎岖不平的蜿蜒的山路,交通工具得不到发展,村民们的出行完全依靠双腿。

(2)基础设施不完善,农业现代化水平低,导致农村经济发展停滞不前。该村的劳动模式是以家庭为单位小敲小打的形式,农作物的种植与收割完全依靠人工,效率低下。然而,目前农产品的价格没有放开,农业生产补贴不到位。农业发展现状使人们认为生活没有进步的空间[4]。正如村民蔡国亮所说:“在这里生活了40几年,一直靠种水稻、生姜、玉米等农产品谋生,按人头计算,一个农民一年的补贴只有100块钱左右。现今这个阶段,一百块钱根本就抵不上什么用。要不是上有老下有小拖着,早就跟别人一样出去工作了”。村民对该地的经济发展不抱太大希望,再加上农村家庭一般都是上有老下有小,养家糊口的压力大。因此。该村的青年不得不离开村庄,赴外地发展赚钱,寻求更高的社会价值。而一些青年女性,不甘于一生游荡于农村,于是到了适婚的年龄,正好找一个城市家庭得以依附,逃离农村。

(3)教育的严重落后是另外一个重要的因素,该村教育设施以及师资力量处于严重匮乏状态。为了优化农村教育资源配置,推行“撤点并校”。这造成稍偏远一点的村庄的孩子上学远和上学难的问题。蔡山岭村的小朋友们说:“我们这里很穷,没有老师愿意来教书。为了上学,我们得翻过这座大山,去十几里路以外的村庄上学,于是每天天还没亮就得起床,摸黑前行”。而“望子成龙望女成凤”是每个做父母的美好夙愿,他们不甘于自己卑微的现状,却又无力改变自己的社会地位,于是他们寄希望于自己的孩子们。他们认为孩子的成功之日就是他们的出头之时,于是他们不惜花高代价,把孩子送往城市去接受高等教育,给他们一个更好发展的教育平台。

(4)医疗与社会保险缺乏,当今社会以往的“赤脚”医生基本失业且多集中到乡镇、县市里去开诊所,大片农村没有医院。农民的社保标准偏低,农民面临着看病远和看病难的问题。村里一位年致耄耋的老奶奶说:“因为这里路不好走,进出都只能靠两条腿,而自己年纪大了,经不起来回的折腾,每次生病,只能靠自家的人把情况告诉医生,让他们看着开药。然后自己回家学着给她输液。”在这种情况下,一些老人的子女长期在外发展,当子女在外面站稳了脚跟,且基本生活条件可以维持的时候,他们会担心自家的老人在家里孤苦没有依靠,年纪逐渐变大,行动开始不方便,且农村医疗水平薄弱,社会保障制度不完善。于是很多子女干脆把自己的父母接到城市同住,以此尽自己的孝道。

图2 蔡山岭村人口迁移原因

3 蔡山岭村消亡现象治理对策

从社会现状、人为原因等方面理清从人口迁徙到古村落“消亡”之间的内在关联,并分析清楚这一现象所引发的连锁反应。首先从根本上引起广大人民群众对古村落这一“消亡”现象的高度重视。其次具体分析古村落的自然环境与社会环境,明确探讨该村落是否存在保留的必要性,对于不该保留的村落让它们顺应自然,回归自然。

3.1因地制宜,发展地方特色产业

对于因地势气候等影响而不宜居的村落,可以利用其独特的地理条件,发展乡村特色旅游业,形成旅游产业链,提供更多的就业岗位,提高农民收入水平。对于偏远的山区,不宜发展旅游等新型产业的,可因地制宜利用独特的地理优势,植树造林,净化空气。

3.2重视科学领导,强化体制建设、提供政策保障

政府应该针对适宜发展的村落出台积极有效的政策。如宁远县蔡山岭村,首先政府应该积极引导人们正确的面对农村现状的缺陷,消除农民心理上的中国隐形的身份等级分野,使农民正视自己的地位。

3.3重视环境建设、完善养老体系、提供教育保障

政府要加大对农村的资金投入。根据实际情况,拨款改善交通状况,促进与外界的联系。古语有云:要想富,先修路。所以,道路的通畅是使得该地区的发展成为可能,是其他各项能够发展起来的基本保障。完善农村的基础设施,给农村居民提供娱乐休闲场所,丰富农民的闲暇时间。建立农村的幼教、学前体系,加大教育科技投入,将教育资源适当向农村反哺,给学历水平低的农村青年提供职业教育,给农民提供专业指导培训,提高青年的科技文化素质修养。[4]加大医疗投入并努力完善社会保险制度、社会养老制度等的一系列农民保障制度。关注底层民众的医疗问题,鼓励“赤脚”医生的再生,提高农民的社保标准,解决看病远和看病难的问题[4]。

3.4 合理配置资源、实现资源效益最大化

政府应面向农村推行所有权与经营权、收益权的分立。鼓励以家庭为单位,自由合作组建农庄,按照股份或者农地大小分红,实现真正的“联产”。[4]让他们意识到土地成为其最大的资本。农业规模化、机械化之后,不仅可以降低成本,还可以扩展产业链,发展农产品加工工业,还可以进行多元化经营。

3.5加强科学指导、推广农业技术、提供科技保障

加强技术推广教育、使农民获得环境技能。通过有针对性的培训,使环境科学研究的部分成果能够为农民所接受、并被其掌握,在实践中发挥作用,使之变成生产力实现农业现代化,将农业纳入现代产业体系,造就大批产业基地。[5]让人们对该村的发展的信心得以壮大,并愿意为新型农村建设贡献自己的力量。

政府和社会要从多方面入手,繁荣乡村文化,为农村的和谐发展提供强有力的精神动力,并丰富人们的日常生活。村民们也应发挥好其主人翁的责任意识,团结起来并努力致力于建设美好家园,提高自身的能力,努力学习各项技艺用自己智慧寻找发财致富之路。

结 语

古村落的“消亡”源于社会经济发展下,农村人口大量向城市涌进,农村人口的缺失,导致产业结构失衡,对农业生产造成消极影响。研究古村落的“消亡”现象,是对农村发展转型过程的认识,是对传统村庄的重视。一方面适应了新农村建设的发展需要,为当今新型农村的改革发展提供切实可行的思路;另一方面能警醒全农村乃至全社会的人都意识到岌岌可危的古村落现状及保护古村落的严峻性和急迫性。

我国传统文化的根在农村,传统的村庄承载着历史的基因,文化的根。它蕴含着传统风俗文化的记忆,保护古村落就等同于对传统文化的传承和保护,对非物质文化遗产的保护;有利于自然的回归,相应的促进人与自然的和谐交流。古村落作为一种文化印记,可以作为乡村旅游的切入点进行旅游规划与发展,并以此为中心,与其他产业形成点—线—面的团聚状旅游规模,整体性地推动乡村旅游经济的发展,扩大当地居民的收入渠道,提高收入水平。为子孙后代了解中国文化发展的脉络提供了有力的线索,并为现有的传统村落的发展方向提供经验和教训。

[1]赵晓林.冯骥才济南纵论中国传统村落保护:“传统村落成为被遗忘的角落”[N].济南日报,2012-06-06(8).

[2]冯骥才.灵魂不能下跪[M].银川:宁夏人民出版社,2007:10-11.

[3]付建明.中国现代化进程与新农村建设[J].四川行政学院学报.2008(1);59-60.

[4]凤凰网城市.罗天昊解读三中全会报告:农村现代化比农民入城更重要[EB/OL].(2013-11-15)[2015-5-6].http://city.ifeng.com/a/20131115/401570_0.shtml

[5]刘春腊,刘沛林.新农村建设中农民环境意识调查及其提升对策研究[J].衡阳师范学院学报,2006,27(6):156-157.

Study on the Disappearance of Ancient Villages and Its Countermeasures——Taking CaiShanglin Village of Ningyuan County as an Example

DENG Huan,REN Mei-heng

(College of Chinese Language and Literature,Hengyang Normal University,Hengyang Hunan421002,China)

The disappearance of traditional historic villages causes many aspects of problem for society.This article’s object of study is CaiShan Ling village of NingYuan County.Besides,assisting the practically methods and combining the forefathers’investigative theory,changing the ways of consistently research documents and theories on the basis of previous studies,we carry through field trip and empirical analysis.Finally,we put forward to some pointed and relevant countermeasure by probing into its questions and discriminating its significance.Ultimately,the study provides useful references for the protection of intangible cultural heritage and the directed development of historic villages,as well as offers systematic and practicable solutions for the construction of new countryside.

ancient village;migration;tradition;extinction

K928.5

A

1673-0313(2015)03-0165-04

2015-06-17

衡阳师范学院大学生研究性学习和创新性试验计划项目(X1418)

邓欢(1994-),女,湖南永州人,衡阳师范学院文学院戏剧影视文学专业13级本科生;任美衡(1973-),男,湖南衡阳人,教授,主要从事当代文学与地域文化研究。