大学寝室楼间交往空间的生态设计改造探索

韩平 刘元祎 张继鹏 胡义 吴敏

【摘要】本文通过合肥工业大学在校学生对寝室楼间闲置场地的情况反馈,提炼设计关键词,结合生态排水理念,尝试着对寝室楼间的环境进行探索性的改造,以满足大学生生活与活动需求。并试图将此理念推广到全国高校,对今后的高校校园寝室楼周边环境设计提供借鉴意义。

【关键词】大学校园 寝室区 雨水花园 “小空间”交往 可达性

1.引言

近年来,一种“宅”文化慢慢渗入现代大学生在校生活,随着时代的网络、APP(“饿了么”、“美团外卖”)技术发展,有愈演愈烈之势。高校寝室成为越来越多大学生生活的主要场所。对于寝室楼间的景观设计改造成为校园景观设计的关键所在。“宅”现象一方面源于近距离寝室周边活动场地的缺失,另一方面源于环境污染愈发严重。本文基于对100位大学生的问卷研究结果,分析出寝室楼间景观改造重点,并结合当前先进的生态排水技术,探索建造可持续发展高校寝室楼间景观的科学方法。

2.前期调研与分析

2.1.场地调研

2.1.1.场地概况

设计改造方案选择的场地:合肥工业大学翡翠湖校区的南北寝室楼之间空地及其相邻屋顶。

合肥位于江淮之间,四季分明。气候属亚热带湿润性季风气候,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。合肥工业大学翡翠湖校区位于安徽省合肥市经济技术开发区西南部。校园寝室楼风貌为白墙灰瓦坡形顶,遥望翡翠湖,有小桥流水的优雅环境。

2.1.2场地详情

? 如图1所示,在两栋六层宿舍楼、东侧的一层管理用房与西侧两层设备用房的围合之下,形成一个“类四合院”的半院落式布局。本次设计场地便由这一28.3*27.3m的内庭与东西两侧辅助用房的屋顶,以及主体建筑的屋顶所共同构成。

目前基地内种植欠缺,仅庭院内部分布有部分草本与零星灌木;高度硬化的地表(含屋顶)阻隔了雨水的自然渗透过程,导致基地北侧每逢雨季的内涝现象;基地阳光较为充足,半院落式的布局塑造了良好的季风气候环境,引导了夏季凉爽的穿堂风,并有限阻挡了冬季的寒风。

2.2.使用者调研

2.2.1.研究方法——调查问卷

为了解大学校园中学生对寝室使用评价与期待值,我们自制“寝室楼立体景观改造调查问卷”,得到了合肥工业大学学生的的积极参与,共发问卷200份,有效问卷196份,问卷回收率为98%。

2.2.2.调查问卷分析

200位在校受访者,男生128人,女生72人。经调查问卷分析,宅寝室的人占到79.6%。对于大多数人长时间活动的区域,其空间改造已成为一个必要的选择。经问卷数据分析,重新筛选出对设计产生影响的问题,得出大学生寝室楼建设及改造设计关键点。

1)晾晒现状

调查中,在有41%居住在阳面楼学生情况下,依然有40.9%对晾晒现状不满,说明在校园寝室楼建设时,这是个亟待解决的问题。

2)人对景观“亲密性”

在寝室楼下有休憩空间的假设条件下,83.7%的人期待4层之内便到达休憩场地,绝大多数人对寝室楼之间景观与人的亲密性有较大期待与要求。且按生活体验,若没有晾晒场地,“3层”以上居住者并不方便利用楼下景观空间,将更难满足晾晒等生活需求。

3)适度安静

对于现在荒废的场地,40.8%的人对安静环境满意;即使楼下有活动场地,仍有12.2%的人选择住在6楼,大部分希望做看风景、读书、休息等安静活动。这两个问题反映了大家还是希望寝室楼附近相对安静。

3)外出人群规模

在大学生外出活动调查中,96.9%的人选择了3人以内出行,如此高比例的出行分类,是由大学生日常生活引起的,也说明这是大学生现在外出活动的一种常态。

2.3.调研总结与问题提出

场地:整体上看合肥属亚热带湿润性季风气候,雨水充足,且本地面广泛粘土覆盖,丘陵岗地渗透性较差,地下水比较贫乏,适合回收雨水,如何用有效手段对场地进行合理改造,消除场地内不良因素成为场地改造关键。

使用者:问卷调查中,寝室环境“适度安静”的需求与“外出人群规模”中出现的绝大多数3人以内外出情况,对应到寝室楼间环境改造上应该是对“小空间”的需求;人与景观“亲密性”期待值调查中,对室外景观可达性有4层内这一普遍要求;生活中晾晒问题也是一个要求比例很高的重点问题。所以,如何解决晾晒、竖向可达性、“小空间”设计时满足使用者要求的关键点。

3.设计理念产生过程

3.1.相关案例分析

3.1.1.生态雨水花园

生态雨水花园这一理论体系已在国内外进行实践检验,并得到极佳反馈。但其深层技术手段仍在不断探索中,并将在未来得到更加充分的肯定。

如阿斯特尔水公园,改造前,场地的路面铺设的是砾石和混凝土的混合材料,雨水完全不能渗透。景观单调,冬冷夏热,并且雨水全部被排走。改造方式:挖掘前在柏油路地上画上花园的轮廓,所有的柏油被移除,露出底层的土壤。引入的土壤和挖出的雨水收集区域创造出新的地形和地貌,种植本土植物,净化和过滤雨水建立休闲与生态的雨水园。

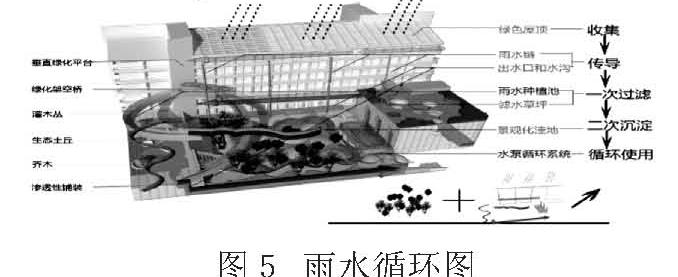

究其背后深层技术手段——“LID工程”已对其作出相关技术流程规划。LID是一项生态基础的雨水管理手段,支持软件工程通过一个植被处理网络来进行现场的雨水管理。该地区的设计模板每年能收集超过约635毫米的雨水,超过美国的60%。现提取其技术手段的建筑区与空旷场地两方面应用于本案。如图5,对建筑物的雨水收集来源于三方面:屋顶,墙體和地面。通过硬质工程与软质工程(植物)收集、过滤、储存雨水。对空旷场地的雨水收集分为slow(减缓水流),spread(引导扩散),soak(渗透吸收)三个基本步骤。核心思路即将场地四周收集到的雨水引导至中心雨水收集池。