离子交换工艺在钨冶废水治理应用

胡波

摘 要:离子交换法在钨冶金过程中的净化和转型发挥了重要作用,特别是强碱性阴离子交换工艺的开发。本文介绍了钨冶炼离子交换工艺废水的治理工程实例,从方法与原理、工艺流程及效果、存在的问题与改进等方面作了说明。实践证明,采用“石灰一亚铁盐除砷、湿式催化氧化吹脱除氮联合工艺”可实现对APT生产废水的有效治理。

关键词:含砷含氨氮废水;石灰一亚铁盐;湿式催化氧化;治理工程

0.引言

氨氮(NH3一N)是植物和微生物的主要营养物质,水体中氨氮含量的增加会造成水体的富营养化,使水体发黑变臭引起水质的恶化。如“赤潮”的罪魁祸首就是氨氮,据报道,2001年我国海域发生赤潮达77次,比2000年增加了49次。而水体一旦富营养化后没有几十年的时间是很难恢复的,有的甚至是染程度的一个重要指标。目前我国的水域污染中氨氮指数已成为除高锰酸盐指数外的第二项主要污染物。

1钨冶炼生产废水主要来源

钨属于稀有金属,具有高熔点、高硬度的特点,广泛应用于冶金、机械、石油、矿山、电子及航空航天等各个领域。在钨的化合物仲钨酸铵(APT)生产过程,用碱分解钨矿时,矿物中的杂质砷(As)等也随同进人粗钨酸钠溶液中,在钨的离子交换纯化时随其交换后液进人废水中,随后在用解吸剂把钨从树脂中解脱后洗涤交换柱时,又产生大量的含氨氮废水,因此,含砷含氨氮废水主要来源于离子交换工序。

2处理工艺与原理

含砷废水的处理方法,目前国内外主要有中和沉淀法、絮凝沉淀法、铁氧体法、硫化物沉淀法以及微生物法等。对氨氮废水的脱氮处理方法有吹脱法、离子交换法、生化法、化学氧化法等。根据废水性质,本工艺采用石灰一亚铁盐除砷、湿式催化氧化吹脱除氮联合处理工艺。

2.1除砷

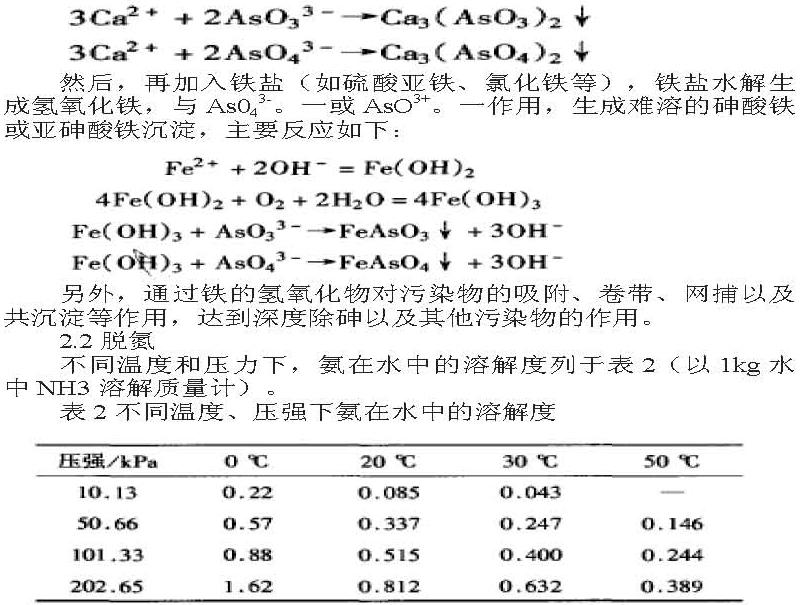

离子交换后产生的废水,砷是以砷酸根(AsO43-)或亚砷酸根(AsO33-)的状态存在。为了使砷的去除率达到最佳,采取加双氧水和通空气的方法先将As3+氧化成As5+后加入石灰,生成难溶的钙盐沉淀。其反应如下:

然后,再加入铁盐(如硫酸亚铁、氯化铁等),铁盐水解生成氢氧化铁,与As043-。一或AsO3+。一作用,生成难溶的砷酸铁或亚砷酸铁沉淀,主要反应如下:

另外,通过铁的氢氧化物对污染物的吸附、卷带、网捕以及共沉淀等作用,达到深度除砷以及其他污染物的作用。

2.2脱氮

不同温度和压力下,氨在水中的溶解度列于表2(以1kg水中NH3溶解质量计)。

从表2数据可知,氨在水中的溶解度主要取决于液体的温度和氨在液面上的分压。废水中的氨氮,大多以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)形式存在,并在水中通过下式保持平衡关系:

当pH值升高时,平衡向右移动,废水中游离氨的比率增高。本工艺采用的氨氮吹脱处理方法,其原理就是利用废水中所含的氨氮等挥发性物质的实际浓度与平衡浓度之间存在的差异,在碱性条件下用空气吹脱,使废水中的氨氮等挥发性物质不断由液相转移到气相中,从而达到从废水中去除氨氮的目的。

2.3工艺流程

根据废水实际情况,废水首先进入厌氧池进行缺氧预处理,然后用泵从塔顶部泵入吹脱塔,与从塔底送入的空气接触,在催化剂作用下经二级脱氮后进入高效沉淀池,加入石灰、亚铁盐等药剂除去砷等污染物,最后进入尾砂坝与其他废水混合、曝气和沉清。

3治理效果

从表3可见,经该工程设施处理的废水,其pH、COD、As、NH3一N含量符合GB8978—1996<<污水综合排放标准》二级标准的要求。其中As和NH3一N的处理效率分别达到99.5%和93.2%,效果显著。

从表4可见,经除砷脱氨氮处理的废水,与其他废水混合以及充分曝气,各类污染物进一步降低,达到《GB8978—1996污水综合排放标准》一级标准的要求。

4存在问题及改进

该工程项目采用石灰一亚铁盐除砷、湿式催化氧化吹脱除氮联合处理APT生产废水,在国内钨冶炼行业是先例,具有一定推广价值。但还存在氨氮吹脱系统产生的的氨废气直接排到大气,从水相污染转移到了气相污染的问题,虽说其排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93),但毕竟存在二次污染。

5结语

该工程项目是国内对钨冶炼含砷含氨氮废水实施系统处理的先例。加入催化剂,控制pH值为11,水力负荷3-4m3/m2h,气液比4000—4500m3/m3,可取得較理想的脱氨氮效果。通过该设施处理的废水,砷和氨氮的去除率分别达到99%和93%以上,效果显著,环境效益突出,充分体现了经济效益、环境效益、社会效益三统一,在国内钨冶炼行业中具有良好的示范作用。

参考文献

[1]姚丽华,陈树茂,杨红. 钨冶炼离子交换工艺废水的治理[J]. 湖南有色金属,2007,01:42-44.

[2]王明. 钨冶炼离子交换工艺技术的研究进展[J]. 稀有金属与硬质合金,2013,06:13-16.

[3]万林生,晏慧娟,肖学有,陈帮明,王辉. 我国钨冶炼离子交换工艺的技术发展与工艺评价[J]. 中国钨业,2003,06:30-32+36.