灵魂罹难里的诚与痛

——王单单诗歌论

◎曾春艳

灵魂罹难里的诚与痛——王单单诗歌论

◎曾春艳

“王单单的诗歌有着深刻、真切的生活和生命体悟,他用力书写着凡俗人生之痛,并将其转化为贴身的感受和心灵的体验。他下笔狠辣,寸劲十足,有不由分说的迫切,但又努力克制着自我情感的喧腾。他的组诗《车过高原》,是痛与力的写作,他真诚地书写日常生活与命运之痛,既是个体的,也是群体的,具有很强的广延性,触动人心。他植根于现实的场境,以生命力的强度和想象力的深度合一的方式,诉说着生存之轻与灵魂之重。”这是王单单获2014《诗刊》年度青年诗人奖的授奖词。也是对王单单诗歌最深刻透彻的评价,然而我仍然固执的想要用自己的语言来谈谈我对王单单诗歌的理解。我从很多地方收集他的诗歌,一首一首地读,一字一句地读,小心谨慎而又如饥似渴。不想错过任何一个字里行间的情愫,又害怕粗浅的学识怠慢了诗歌的真谛,这种矛盾心理让我此刻落笔写下的每一个字都是百转千回的。还记得王单单在评慕白诗集《行者》时说:“读的是诗,留下的是故事。”而王单单的每一首诗都是一个故事,每个故事都带着血肉模糊的伤痕,带给我经久不息的疼痛感。

一、在生活低处俯身向下的写作者

欲论其文,必先知其人,想要深刻透彻地了解王单单得从诗人的“自画像”和其同道中人的“他画像”中来慢慢摸索。“我承认,我是一个愚钝的人,不能提笔就速手成诗。我需要留心观察身边的人和事,试着在平凡的事情中将感动的、美好的一面诗意地呈现,诗歌中的我是在场的,闭门造车无法写出好诗。”我们心目中井喷式创作的诗歌天才并不是站在一个俯瞰众生的高度来接受人的膜拜,而是主动走到生活低处,俯身向下,和卑微而又低贱的芸芸众生相互交流,相互感知。“诗人就是诗歌的集装箱,也是诗歌的搬运工。写完一首诗,就卸下了灵魂负重的部分。我怀着为自己写祭文的诚意去写诗,每写完一首诗,就像刚刚赶赴过一场葬礼,完成了一次庄严的祭祀。写诗,我不敢轻易下笔,下笔了又不敢草率收手,每一首诗完成后我都会默读若干遍,直读到每一遍都和创作过程中的感受一样,我才敢把它留下来,如果越读越偏离最初的感受,我就会把他删掉。”诗人像一个信徒,带着在生活低处俯身向下的虔诚将现实生活被束缚或割裂的普通个体重现在文字里,写尽底层之痛、生命之悲。

著名文学评论家、中山大学教授谢有顺说:“王单单的诗沉郁、锥心,情感丰沛,语言朴白,个人面貌清晰。他敢于和生活劈面相迎,承担人生的苦,省思自我的软弱与不屈,在隐忍的抗辩中发出理想主义者那微弱的光。他的《遗像制作》《母亲的晚年》《信仰》等一系列诗作,用词讲究,笔落准确,直白其心,有着一种令人无法释怀的诚恳和疼痛,并由此照见了一个赤裸裸的灵魂。他在城与乡、生与死、小事件与大时代、希望与绝望中沉吟或者歌唱,最终通过写作实现了诗对个体的艰难救赎。”胡性能在推荐王单单参加2013年高黎贡文学奖的评选时也曾说:“王单单的诗歌写作,摒弃了时尚的浮躁与张扬,把冷静的叙述和丰沛的想象完美结合起来,以俯身向下的卑微以及无奈,表现出了强烈的生命意识,有着明晰的精神向度。”由此也可见,王单单是一个在生活低处俯身向下的写作者,始终以一个“在场者”身份去触摸生活中的苦难和现实的悲痛,感受其带来的莫大痛楚,又将其以诗歌的方式再现,给予读者感同身受的机会。

二、埋在故乡沃土里的诚与痛

“心灵最理想的安放之处,莫过于曾经给写作者喂过初乳的故土。一个人长大后无论去到哪里,故土与故土情结的消失都总是一场社会的、道德的与艺术的大灾难。”诚然,如杨昭老师所言,对于任何一个写作者而言,故土和故土情结会在很大程度上影响他的创作高度,那一片喂过作者初乳的土地,不仅承载着作者生活的足迹和早年的记忆,更深深影响和牵扯着作者的情绪和情怀。可以说,是镇雄的一山一水、一草一木、一风一俗喂养了王单单的诗歌创作,就连他自己也说:“镇雄的春花秋月,夏雨冬雪,山高水陡等都是滋养我诗歌的肥沃土壤。”面对收藏着他所有生命足迹的故乡,王单单“一直以诗歌的方式为亲人呐喊,为故乡塑像”,不是夸夸其谈来哗众取宠,而是诚挚地用笔下的每一个文字在诠释。

我是不是云南的不重要

我是不是昭通的不重要

我是不是镇雄的不重要

但我一定要是仁和的

一定要是仁和村官邸坎的

王单单以任性得像个孩子的口吻来强调着自己的出生地,强调着始终收藏着他足迹又不断喂养着他生命的故土,像是在向所有人宣告他是仁和村官邸坎的孩子,他只能是仁和村官邸坎的孩子。这样偏执,却又如此深沉,《故乡》将王单单热烈的赤诚之心展露无遗,一字一句,尽是深情。

晚安,人民公园

晚安,南大街

晚安,赤水源广场上寂寞的探戈

晚安,龙井路八○后的矛与九○后的盾

晚安,街心花园醉倒的酒鬼

晚安,南大桥殉情的鬼魂

晚安,镇雄

人民公园、南大街、赤水源广场······此刻是凌晨两点多,作者正被失眠折磨着,然而他仍然不忘和镇雄的所有事物道“晚安”,如此诚挚,怎不叫人为之动容?

90年代后期,官抵坎

有女嫁人,有儿远行

剩下老弱病残留守空村

阔别16年,梦回官抵坎

曾经滇黔交界上的小道

我从云南找到贵州

又从贵州找到云南

都找不到我少时留下的尿斑

作者付之于深情深爱的官邸坎在时间的推移下变成了“老弱病残留守空村”,再也氤氲不出欢快的笑声,余留老人的叹息和孩子的期盼在日复一日的等待中变得稀薄、渺茫。作者“阔别16年,梦回官邸坎”,却“从云南找到贵州,又从贵州找到云南,都找不到我少时留下的尿迹”(官邸坎位于云南和贵州的交界处,从作者的家往东走,只需一分钟就能跨入贵州境内),这是怎样滂沱的无力感?作者以“少时的尿迹”映射童年时的欢乐时光,将那种物是人非的无奈和对留守空村带来的刺痛感抒发的淋漓尽致,让我们不自觉的沉浸在诗人的疼痛里。

这就是王单单故土情怀的赤诚和疼痛,它们相互勾结编织成一张巨大的网,网住我所有情绪,悲喜不由己。

三、藏在亲情里的诚与痛

“我的诗就像一个透明的玻璃碗,倒扣着我的故乡和亲人,我希望它能防止语言的尘埃对故乡原貌的遮蔽,也能从不同的角度真实地呈现亲人隐秘的无奈与焦虑。”,正如王单单所言,他的诗歌不是与镇雄、与身边的人和事相分离的。除去故土的滋养,还有身边最平凡最真实而又最感人生活细节的,比如亲情,比如爱情。

他倒下了,像一根麦秸被疾风折断

病魔吸干他的脂肪,剩下一堆骨头

葬于南山之下。壬辰年正月十二卯时

我父寿终于家,一生劳苦换得黄土一抔

人间已荒芜,只有天空更适合耕耘

“像一根麦秸被疾风折断”,以这样的方式宣告父亲的离世,匆促而脆弱,带着巨大的无力感。面对癌症晚期的父亲,作者只能眼看着“病魔吸干他的脂肪,剩下一堆骨头”,只能等着父亲的生命油尽灯枯。这让我想起了2004年我的外婆患肝癌晚期,我每天就看着因水肿只能躺在床上呻吟的外婆,看着医生不断从外婆肚子里抽出的血水,我知道她马上就要离开了,我知道她永远不会再煮洋芋给我吃或是给我编辫子了,然而我却没有任何办法能阻止,只能躲在角落里悄悄流眼泪。那种无可奈何没有亲自经历过的人也许真的难以感同身受,但“一生劳苦换得黄土一抔,人间已荒芜,只有天空更适合耕耘”的一笔一画里装着的疼痛仍然可以在人的心中蒸腾出滂沱的沉重感,久久不肯消散。

“生于壬辰年冬月初一卯时”

“童年正赶上三年饥荒,就连梦也是黄皮寡瘦的

少年跟随我爷四处奔波,没少忍冻挨饿”

“80年土地下放,日出而作日入而息

在官抵坎,每一寸土中都浸着他身上滚落的海

作为回馈,土地允许他化作一粒尘埃”

“88年,他在山中挖矿,十年时间

一锄一锄地把洞中的黑暗扩宽

他说,从深邃的洞中看外面

生活,穷得就只剩一束光了”

“98年,我离乡求学,他追着班车跑完一条街

只为嘱我保重身体。”

“2008年,土地的奴仆,抽身走进城市的灯火”

从出生到童年再到上学,生命日积月累的丰满过程中一直都有父亲最朴实无华又最不离不弃的爱相伴相守,却在诗人有反哺能力的时候父亲悄然离开了。这种“备忘录”式的回忆,更能直接唤起内心深处的触动。明明是一朝一夕错过的时光,却恍然如一切都才刚刚发生,更使得这种永远的失去变得不能接受。却也正是这种细致入微的回想,既体现了父亲对孩子朴实又无私的爱,又凸显出诗人对父亲深厚诚挚的爱。

前几天,我从它破烂的布层里

抠出几粒干瘪的豆芽

摊在手心时

真像我死去的亲人

在田野里睡着的样子,难道

要在它芽尖抹上我的血

才可以救活下一个春天

难道,要我穿上这件外套

你才能认出我是一个农民的儿子

诗人以“干瘪的豆芽”来比喻死去的亲人,这种天马行空的思维将诗歌的每一个文字都刻上了疼痛的烙印。“难道/要在它芽尖抹上我的血/才可以救活下一个春天/难道,要我穿上这件外套/你才能认出我是一个农民的儿子”,他将赤诚与疼痛藏在《父亲的外套》的字里行间,让每个字都饮泣成声,以示对子欲养而亲不待的控诉和对他勤劳淳朴、卑微如尘的农民父亲的无限想念。这种疼痛不是刻意去雕琢的,而是随着诗人情感自然流露出来的,才使得人的一呼一吸似乎都在随着疼痛。

这也许就是王单单诗歌最大的特点——他诗歌里的诚挚和疼痛都是不加雕琢,就像他生活里的诚挚与疼痛一样,都是与生俱来。却也正是因为这种疼痛和诚挚是真实的,是鲜活的,才更加感人至深。他就像在人心尖上雕刻的艺术家,一笔落下便能直抵人心最柔软之处,让人在巨大的疼痛里缴械投降,溃不成军。每每去读他的诗,都觉得字字句句像锋利的刀子,它不会直接抠开你的心脏,却会在你的心上划开无数细小的口子,不会撕心裂肺的疼到麻木,而是刺痛且渗血,经久不息。而我就像是暗夜里的自虐狂,总是在孤灯下反复阅读他的诗,一次又一次的去触摸那些疼痛,并在相似经历的感同身受里独自黯然流泪。

四、诗歌的痛感是活着的证据

王单单在接受胡正刚的访谈面对“痛极而诗,诗歌是你的止疼剂吗”的追问时说道:“不是止疼剂,更像是疏导管。我诗歌中的痛感,是我活着的证据。当这些疼痛在我心中积压太多时,我需要诗歌为我的心灵打开一个缺口,让这些疼痛流淌出去,从而达到灵魂减负的效果。”亦如他所言,他诗歌里的疼痛就是他生活中所深切体会到的疼痛,一丝一毫都是真实的。

她解开第一层衣服的纽扣

她解开第二层衣服的纽扣

她解开第三层衣服的纽扣

她解开第四层衣服的纽扣

在最里层贴近腹部的地方

套出一个塑料袋,慢慢打开

几张零钞,脏污但匀整

这个卖毛豆的乡下女人

在找零钱给我的时候

一层一层剥开自己就像是做一次剖腹产

抠出体内的命根子

位于云南东北的云贵川三部结合处的镇雄县,容纳着百万人口,有达官显贵,但更多的是生活在社会底层为柴米油盐酱醋茶奔波劳碌的卑微农民——“他们像蝼蚁一样活着,生不嫌多,死不嫌少”。“她解开第一层衣服的纽扣/她解开第二层衣服的纽扣/她解开第三层衣服的纽扣/她解开第四层衣服的纽扣”这个卖毛豆的女人一层一层解开衣服拿出的只是拿出几张零钞,却也是她赖以生存的唯一支柱。“一层一层剥开自己就像是做一次剖腹产/抠出体内的命根子”诗人将卖毛豆女人的取毛票细节比喻为剖腹产,瞬间将这种底层人民的心酸与悲哀放大无数倍,触目所及尽是疮痍。

六十多岁的刘长贵

一瘸一拐地走来,把乡间小道

当成琴键,魔鬼的音符从骨髓深处

涌灌而出。头发脏乱,满脸胡楂刘长贵像个稻草人插在我身边

似乎想说什么又说不出来

颤巍巍递过来一张纸

几句病句,歪歪扭扭地倒着

大致意思是:

家贫,无以葬妻

特申请砍树,打口棺材。

“头发脏乱,满脸胡碴”的老汉刘长贵,在苦难生活六十多年的折磨下已然失去了生命的活力,只是茫然而又无助地挣扎在人生末道上,连老伴离世都难以为她买棺下葬,入土为安,只能“申请砍树,打口棺材”,这是怎样的无奈与悲哀?

哦,或许他剪的不是头发

是自己所剩无几的光阴

很少有人在路边

购买他过时的技艺了

就在昨天,他对着镜子

打扫额上堆积的雪花

看见后山长满野草

二十年如一日的摆摊设点,只为匆匆过客剪发剃须。不变的是一镜一凳一剪刀,改变的是越来越熟练的技巧,但无论如何拼尽气力去挣扎也逃不过时代向前的浪潮,只能任青丝被雪染白,只能在苦难面前深深低下头颅。在这个被三六九等隔离开的下层社会里,每个人都在日复一日的摸爬滚打中努力养活自己的现在和明天。无论是“抠出体内的命根子”的卖毛豆的女人,还是“像个稻草人插在我身边”的老汉刘长贵,抑或是“这个在别人头上开荒的男人”的理发师,都只是千千万万个卑微劳动者的缩影。王单单深刻地了解那种低贱和疼痛,并将这种生命个体的体验与生存环境相呼应,用诗歌的形式流露出来。

很多时候,疼痛才能证明人是真实存活着的。特别是在这个物欲横流、浮华其上的社会里,很多人都变成麻木不仁的行尸走肉,不会感动,不会有恻隐之心,自然也不会疼痛,虽生犹死。然诗人王单单始终保持着诚挚的赤子之心,在生活低处俯下身去触摸疼痛,接受疼痛,带给我们一种感动。

“写诗是一次灵魂的罹难”,在诗人灵魂的罹难里,我感受着字字句句的诚与痛。然才疏学浅,实难将心中所想全然书写于纸上,只能在那诚挚与疼痛面前低下头颅,痛定思痛。

【注释】

[1]王单单,《一个人的《山海经》》,来自微信公众平台“慕白诗话”。

[2]《王单单访谈:在生活低处俯身向下》。

[3]《王单单访谈:在生活低处俯身向下》。

[4]杨昭,《诗人的魂路途——雷平阳论》,第4页。

[5]《王单单访谈:诗歌是灵魂的疏导口》,新诗代。

[6]王单单,《故乡》,王单单新浪博客。

[7]王单单,《晚安,镇雄》,2012年“人民文学新人奖”。

[8]王单单,《滇黔边村:官邸坎》,《诗刊》2012年第12期上半月。

[9]王单单,《父亲》,王单单新浪博客。

[10]王单单,《父亲的外套》,《人民文学》2012年第9期。

[11]王单单,《卖毛豆的女人》,《诗刊》2012年第12期上半月。

[12]王单单,《一个农民的申请》,文学沙龙-和平社区。

[13]王单单《路边的理发匠》,《人民文学》2012年第9期。

[14]《王单单访谈:诗歌是灵魂的疏导口》,新诗代。

(作者系昭通学院汉语言文学专业学生)

责任编辑:程 健

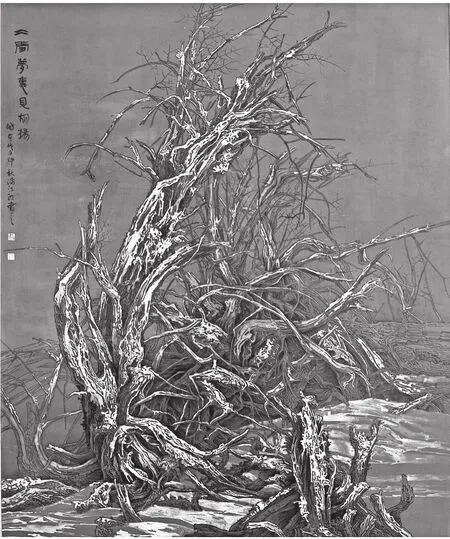

满江红 冰雪梦里见胡杨