山岳型遗产地环境容量动态管理研究

王德刚 赵建峰 黄潇婷

摘要

遗产地环境容量的测量与管理,是涉及许多学科的研究命题。传统的环境容量研究是以静态测量为技术手段,获得的是每一个特定空间静态容人量的最佳值和饱和值。但现实中影响环境容量的主体——游客的行为是动态的,而且在山岳型遗产地的线形游览空间中,不同节点的环境空间特征是多样化的,当游客集中到访时,同样规模的客流对不同特征的环境空间所造成的压力不同,这就使静态测量的环境容量值在管理实践中失去了效力。本文引入时间维度、遵循旅游流时空聚集规律提出了山岳型遗产地环境容量动态管理的新方法——旅游流时空卡口识别,并以世界自然和文化遗产泰山为案例进行了实证研究,运用时间地理学方法分析旅游流时空分布特征识别泰山中路旅游流时空卡口。实证分析结果表明,泰山中路旅游流时空卡口主要集中分布在红门、经石峪、中天门、南天门、天街、玉皇顶、日观峰七个空间区域,而时间上则相对分散,在各个时段都出现了旅游流时空卡口;整个泰山中路的旅游流时空卡口仅占全部时空区域5.52%,但却吸引了接近50.04%的游客在此聚集停留。由此可见,对于时空卡口的观测和管理,是山岳型遗产地保护与管理工作的最关键环节。文章最后从调节游客个体行为、动态控制旅游容量、建立智慧旅游预警系统三个方面,讨论了旅游流时空卡口识别法在山岳型遗产地环境容量管理中的应用前景。旅游流时空卡口概念的提出及识别方法的构建,不仅在理论上弥补了旅游环境容量测算体系的缺陷,更在遗产地环境容量、资源与游客安全管理体系中解决了旅游流动态监控、及时预警、提前调节等关键问题,实现了遗产地旅游开放状态下的环境、资源与游客管理的安全可控。

关键词环境容量; 动态管理; 旅游流时空卡口; 遗产保护

中图分类号F407.21文献标识码A

文章编号1002-2104(2015)10-0157-07

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.10.021

随着社会经济水平的提升和人类文明的进步,自然和文化遗产的价值越来越引起人们的普遍重视,遗产利用与保护之间的矛盾日益突出。对于政府和遗产管理部门来说,如何利用科学的理论、方法和技术手段,让遗产保护与利用需求的目标同时实现,使“有效保护”与“合理利用”实现均衡,特别是保证遗产资源管理的安全可控,便成为一个具有挑战意义的命题。受地形地势条件的影响,山岳型遗产地的有效可用空间有限,遗产保护与利用之间的矛盾更加突出。特别是在山岳型遗产的旅游化利用逐渐成为主导方向的前提下,遗产资源和游客的日常安全管理要求越来越高,在假日或节庆活动等特殊时段,大量游客的集中到访更容易引发安全事故;部分遗产地由于特殊的资源禀赋和自身空间属性特征,施行24小时全天候开放,使得遗产保护和游客管理工作变得愈来愈复杂。但迄今为止,尚未形成科学化、定量化、精细化和即时化的监测和管理方法。

1遗产地保护与环境容量管理研究

旅游者是旅游活动的行为主体。在遗产保护、环境容量管理与遗产资源的旅游化利用等相关研究中,“旅游流”研究始终是核心命题之一[1]。很多学者对基于旅游流概念的遗产地资源保护与游客安全管理的理论和方法进行了研究,并把研究方向聚焦于以环境容量为依据的旅游流调控,即通过测量遗产地环境容量和观测旅游流的分布特征,来调节环境容量与旅游流规模之间的关系,管理目标就是将游客规模限制在遗产地承载力范围之内。

虽然国家标准《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999)对容量测算提出了明确的要求,但是在遗产地保护实践中如何科学测算环境容量仍然是一个值得研究的问题。鄢和琳引入动力学Butler模型计算生态旅游区自然环境容量,提出通过宣传、道路等设施布局、经济手段(票价措施)以及旅游项目多样性方面对游人进行空间和时间上的调控[2]。张满生以山岳型景区天柱山为研究对象,结合游客时空分布特征,建立了具有管理工具作用的旅游资源空间容量模型,并利用模型全面分析景区饱和与超载现象[3]。孙春华认为旅游环境承载力是由时间、空间、旅游活动类型和强度等变量决定的函数,并以黄山为案例地从时间和空间分析旅游环境承载力的分布规律,总结出密度制约调节、环境制约调节和阐值调节三种调节环境承载力的常见方式[4]。

要让由旅游者个体组成的旅游流规模、流向和流速符合遗产地容量要求,则涉及到对个体旅游者行为的引导和制约研究。黄成林研究了黄山旅游旺季游客超载的调控,提出交通调控、外部调控、经济调控和景区调控四个措施进行游客超载调控[5]。陆林在揭示黄山风景区客流时空分布基本特征的基础上预测了未来客流规模,并提出通过开发游览区,合理布局游览路线以及加快客流周转,减小旅游环境压力等措施予以应对[6]。汪德根等分析了黄山、九华山客流时间特性以及空间结构演变,提出调节门票价格,丰富旅游产品,开发新景区、增加旅游服务设施,实行带薪体假、分时度假等措施调控客流[7]。牛亚菲等分析了北京市客流时空分布特征,从旅游产品、旅游供需、价格杠杆等方面调控旅游客流[8]。田勇探讨了旅游环境容量调控系统的构成、功能,提出要建立旅游信息网络系统、扩容瓶颈通道的等方面调节景区环境容量[9]。惠林彬分析了旅游流空间流动的基础上,构建了“池管阀”模型[10]。

然而,由于环境容量理论和方法本身的静态特征与旅游流动态规律之间的根本矛盾没有解决,导致环境容量的测算本身成为一个难题,而且依据静态容量难以对动态的客流产生有效的管理效果。因此,传统的基于环境容量测算控制旅游流的遗产地保护方法,已经难以适应遗产地保护与开发的实践需要,需要引入动态视角进一步探索遗产地环境容量管理的新路径。

2山岳型遗产地环境容量动态管理方法

2.1旅游流时空卡口概念的提出

与传统环境容量静态管理从客体出发的角度不同,遗产地环境容量动态管理方法选择从旅游活动主体角度出发,从而理解和把握旅游主体移动的动态性。旅游流的本质属性即为流动性。从旅游流流动特征视角出发,流动出现问题发生“拥堵”现象是危险出现的征兆信号;而从资源和游客安全管理角度出发要避免拥堵现象发生,传统的遗产地整体容量测算和控制的方法通常是总量控制,但是应对局部空间和特殊时段的拥堵则存在明显缺陷。如在旅游流规模没有超过总体环境容量的情况下,依然会发生局部空间和特殊时段的拥堵现象,如果要完全避免拥堵,总体环境容量值就要大幅降低,遗产地的旅游利用率也会随之大幅降低。因此,要想完整准确地揭示旅游流的时空分布特征,需要综合考虑时间和空间两个维度的信息,并且要将静态测量转为动态观测和动态模拟研究。本文即根据这一目标愿景提出了一个新的遗产地资源与游客安全、环境容量动态管理的概念——“旅游流时空卡口”。

旅游卡口,通常指空间尺度较小且为游客必经或必到的区域或景区精华地段[11]。卡口地带最易吸引游客大量聚集,并引发游客及遗产安全问题,是遗产地管理的关键性区域。以往学界和遗产地管理领域对卡口的研究存在许多不足:一是对遗产地卡口识别多依靠个人主观经验,缺少定量研究;二是单纯从遗产地空间特征角度考虑,忽略游客时空行为的动态变化,更重要的是忽视了游客行为时间维度对卡口形成的影响机理。因此,本文所提出的“旅游流时空卡口”概念,就是指受旅游主体和遗产地客体等因素的影响,旅游者集中聚集、滞留的时空区域,具体表现为在单位时空区域内停留游客人数的“密集指数”。

旅游流时空卡口,不仅是游客聚集的空间区域,也是游客聚集的时间段,是聚集区域与聚集时段的交叉叠加。从空间意义而言,旅游流时空卡口首先是旅游热点区域,是游客集聚人数最多的空间区域,通常是核心景观区域或者游客必须到达的地段(如景区入口);从时间意义而言,旅游流时空卡口是游客聚集的相似时间点或时间段,这意味着只有某景点在某一时段出现旅游者集中聚集时才称为时空卡口。旅游流时空卡口通常是游客拥堵、资源破坏的易发区域,也是遗产地的重点管理区域;旅游流时空卡口的形成根源于旅游流时空分布的集中性和非均质特征,游客在某时空区域的停留人数将成为识别旅游流时空卡口的重要依据。旅游流时空卡口的形成是由遗产地游览区域、游客、时间、空间等多方面因素决定的,需要针对不同遗产地的具体情况进行实证研究、识别和测算。

2.2旅游流时空卡口的识别方法

时间地理学是由瑞典地理学家哈格斯特朗及其领导的隆德大学研究小组提出的[12],将“时间”引入到研究视野之中,通过“时空间”的概念弥合了传统地理学对于时间的忽视。时间地理学已经被广泛应用于生活空间、女性地理学以及城市交通规划等研究领域[13],黄潇婷将时间地理学系统地引入到旅游者行为研究中来[14]。旅游流是由游客个体行为的汇总而产生,时间地理学时空路径概念为游客个体时空行为轨迹研究提供了理论支持,即以游客个体时空路径为分析对象,作为旅游流时空卡口识别的方法基础。

时空路径是时间地理学的核心概念。通过将空间压缩为二维平面,然后用纵轴代表时间来构造一个三维空间,在此三维空间中用一条连续不断的折线表示个体活动

情况的方式就是时空路径。时空路径,概括了施加在活动上的空间、时间以及以时间换取空间位移等约束因素,能够在时间和空间两个维度上对游客行为信息进行捕获和分析,对于理解游客行为有着重要的理论意义和实践意义[15]。时空路径通过在水平地图上添加垂直的时间轴描述旅游流的时空分布特征,具有很强的可视性,能够综合表现出游客行为轨迹在时空上的聚集和变化,为识别旅游流时空卡口提供了有效方法(见图1)。

3实证研究

3.1案例地选择

山岳型遗产地以山地为资源载体,实际承载游客的空间多呈线形分布,而且往往游览通道崎岖狭窄、坡度多变、环境复杂,极易发生各种安全事故。而从资源利用的角度讲,旅游化利用是各类山岳型遗产地资源最重要的利用方式之一,游客在时间、空间上分布的密度、延时长度等会给遗产保护工作特别是遗产安全带来直接的影响。因此,研究旅游流的时空结构化规律,对于建立科学有效的遗产管理和游客管理机制具有十分重要的理论意义和实践意义。

泰山位于山东省泰安市,有“五岳之首”、“天下第一山”等美誉,是我国第一个被评为自然与文化双遗产的遗产地。资源禀赋、历史传承等方面的原因,泰山一直向游客全天候开放,这在全国、甚至是国际上都具有代表性和典型性。泰山中路是泰山古今最主要的登山旅游路线,曾为历朝皇帝的登山御道,是泰山文化和景观的精华所在;起点为红门宫,中点为中天门,南天门以上属于山顶区域,全程9.5 km。

3.2数据采集与样本概况

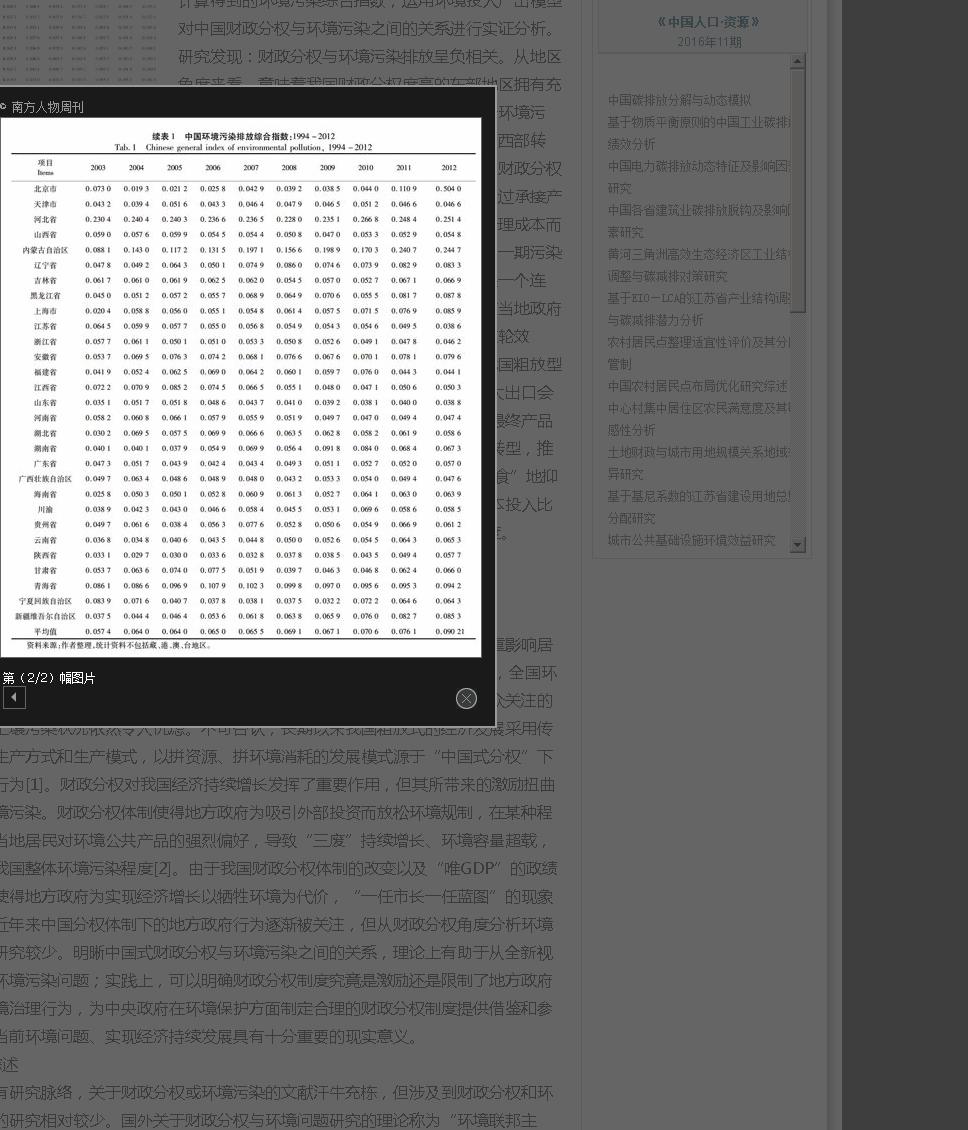

针对泰山中路的旅游流时空卡口测量采用活动日志调查法,请被调查的游客在全部游览活动结束后填写调查问卷。2014年7月6-10日和11月4-8日,在泰山红门外发放调查问卷,现场回收,共发放问卷315份,收回问卷315份,回收率100%。根据本文研究目的,将时间行为信息不全的样本剔除,最终用于数据分析的有效样本为236份,有效率达到75%。调查统计结果见表1。

3.3旅游流时空分布特征

由于本文研究旅游流在同一天内不同时刻的分布变化情况,因此将受调查游客时空行为轨迹数据的日期信息

提出之后(只保留时刻信息)加以汇总,然后利用时间地理学的时空路径加以表示(见表2)。可以发现泰山中路旅游流时空行为轨迹并非均匀分布,而是表现出明显的时空聚集性,即存在旅游流集中停留的区域及时段。对旅游流时空分布特征的理解和分析,是识别旅游流时空卡口的基础。

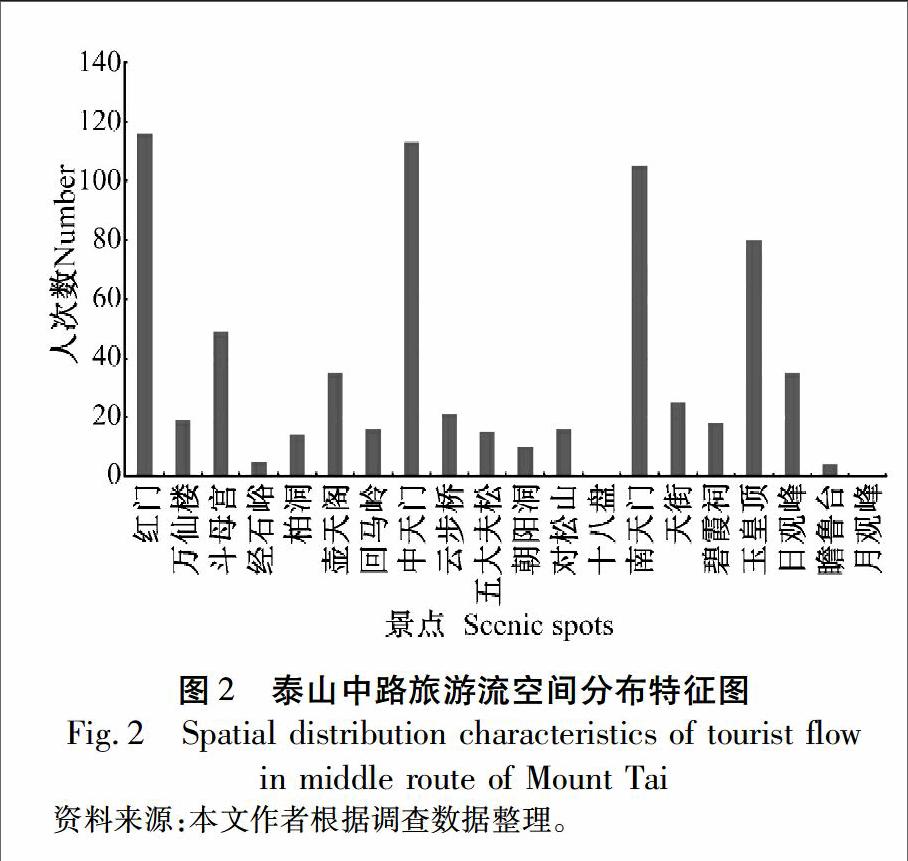

从空间上说,被调查游客在不同景点上的停留人数差异很大。如图2,十八盘、丈人峰、经石峪几个景点停留人数最少,接近于零。而红门、中天门、南天门作为泰山中路三个重要节点,其停留人数排在前三位,样本量分别达到116、113和105,占样本总量的47.98%。因为红门、中天门、南天门分别是泰山中路起始点,中途重要补给休憩处以及重要留念景点,能够吸引大量游客驻足停留,成为主要的旅游流聚集节点。此外,包括南天门、天街、玉皇顶、日观峰等景点在内的山顶区域停留人数达到267,占样本总量的38.36%,是泰山中路旅游流最主要的聚集区域。

从时间上说,被调查游客在同一天的不同时段停留人数同样差异很大(如图3所示),总体上不同时段游客停留人数呈双峰型分布,自22∶00-22∶29出现第一次高峰,随后下跌反弹,凌晨04∶00-04∶29在此达到峰值后呈现波动下降趋势,17∶00-19∶00点触及谷底。总体而言,泰山中路旅游流聚集时段为22∶00-05∶00(夜间),这与游客大多选择“夜间登山+清晨观看日出”的行为模式密切相关。