超越國境、戰争與時空的異國戀人——日本女作家森三千代筆下的中國軍

趙 怡

鈕先銘(1912—1996)出生於名門世家,少年時代赴日留學,1931 年畢業於日本陸軍士官學校(第22 期生)。九一八事變後回國從軍,後轉赴南京任炮兵學校教官,之後又赴法國軍校留學。1937 年七七事變後回國參加抗戰,12 月日軍進攻南京時,以工兵團營長兼團附身份負責光華門的守衛。兵敗撤退時鈕先銘不幸掉入長江,奮力上岸後流落至南京郊外的永清寺,在僧侣的幫助下假扮和尚得以逃脱日軍追捕的魔爪。先銘在永清寺居住了數月之後,又隨住持移居城内的雞鳴寺,最後在僧侣的幫助下逃出南京回到上海,並輾轉香港至武漢歸隊。但此時他早已被誤報戰死,其妻亦改嫁他人。鈕先銘的傳奇經歷早在抗戰期間就被美國《紐約時報》報道,後又由小説家張恨水寫成長篇章回小説《大江東去》(1939)廣爲流傳。鈕先銘本人1947 年赴臺灣,位居臺灣警備司令部副司令,退役後轉做文化工作,著有《歸去來兮》(1956)、《天涯芳草》(1965)等。1971年他創作發表了自傳《還俗記》(臺灣中外出版社),回憶自己的南京經歷,控訴了日軍在南京大屠殺中的罪行。這部作品中的部分章節還被譯爲日文,收入日本學者組織的南京事件調查研究會編譯的《南京事件資料集2 中國關係資料編》(青木書店,1992年)。1985 年已僑居美國的鈕先銘還出演了江蘇電視臺制作的系列紀録片《歷史的見證8 跨越海峽的證言》。2005 年南京師範大學出版社出版了《佛門避難記》,收録了《還俗記》的大部分章節及鈕先銘與相關人員的一些回憶文章。

鮮爲人知的是,鈕先銘將軍與日本女作家森三千代(1901—1977)之間,還有一段超越國境、戰争和時空的異國戀情。而且兩人之間歷經二十年之久的風風雨雨,皆由女作家通過一系列的自傳小説娓娓道來,創作時段同樣達二十年之久。這些作品並非僅僅停留在兒女情長的“私小説”範疇,實際上也是戰前至戰後的中日關係的一個寫照。爲了證實這些作品的背景,筆者通過查找史料,並直接向當事人後代咨詢調查,獲得了許多第一手資料。本文在此基礎上,通過具體分析森三千代在這些作品中所描繪的中國軍人形象,顯現日本文人對中國和中日戰争的認識和理解,並進而揭示近代日本文學中“他者”形象的某些特征。

一、相逢——短篇小説《柳劍鳴》

森三千代出生於日本中部地區三重縣的一個教師家庭,自小聰明美貌又熱情大膽,並在當國文教師的父親指導下,獲得了許多中國古典文學的知識。她熱愛文學,在家鄉讀完女子師範學校並當了一年小學老師之後,抱着作家夢考入當時日本女子的最高學府——東京女子高等師範學校。在校期間,三千代對學校的各種校規十分頭疼,常常跑到校外看電影、聽戲、參加各種文學活動,並嘗試詩歌創作。1924 年,三千代通過朋友介紹結識了留法歸來、以象征主義詩歌集《金龜子》(こがね蟲,1923)聞名的詩人金子光晴(1895—1975),兩人一見鍾情。三千代不顧校規與之結婚生子而不得不退學。1926年春金子夫婦曾赴上海及江南地區旅遊,度過了一段美好時光。但回國後生活日益貧困,夫妻的文學觀價值觀也開始發生衝突,妻子上進心强,積極追隨時代潮流,但丈夫玩世不恭,有著較强的無政府主義傾向。1928 年春光晴抱着逃避現實的心理陪友人再度赴上海杭州等地旅遊了三個月,獨留家中的三千代積極參加東京帝國大學的學生們組織的文學研究小組,並愛上了其中的一個學生。爲了讓妻子重回自己身邊,光晴提出同赴三千代向往的巴黎,兩人經上海、香港和東南亞轉赴巴黎和比利時等地,靠賣畫打工爲生度過了近四年的海外生活。在中國期間他們與魯迅、郁達夫、田漢、陳抱一、白薇等中國文人相處甚歡,結下了深厚的友情。但夫妻之間的裂痕也日益加深,最終在比利時辦了離婚手續(不過並未斷絶關係)。有關金子夫婦的海外體驗和他們與中國文人的友情,筆者之前有過詳述,這裏只着重説明以下兩點。

首先他們有着與衆不同的身份:金子光晴作爲初出道的詩人小有名氣,但尚不足以靠賣文養家糊口,在上海和東南亞的生活主要靠當地的朋友們伸手援助,一路的旅費則靠賣畫(風景畫和春畫)獲取,而在巴黎和比利時的兩年基本上靠打工和借債度日。這種近乎流浪,且前後長達近四年的海外生活,給予了他們遠非一般觀光旅遊者或留學生們所能經歷到的人生體驗。也就是説,近距離接觸當地社會,包括最底層的貧民社會,令他們對普通百姓的痛苦感同身受,對歐洲列强及試圖躋身列强之中的日本的帝國主義行徑也有了清醒的認識。因此在日本社會包括大多數文人卷入侵略戰争之時,他們能夠與之保持一定距離,令自己的視角顧及到被壓迫被侵略的一方。

此外雖然夫妻同行,但是雙方的體驗和感受並不相同。由於日本男尊女卑的傳統,三千代雖思想解放並有一腔詩人夢,卻舉步維艱。因此當她來到上海,接觸到女作家白薇(1894—1987)等大膽獨立的上海新女性時,不禁眼界大開。自傳小説《陣雨》(通り雨)(載《新潮》1940 年8 月)和《病薔薇》(《桃源》創刊號,1946 年10 月)充分顯現了三千代當時的心境。前者描寫摇擺於丈夫和友人之間的主人公面對東方巴黎的摩登與自由,終於放棄依附男人的心態走出家門的故事。後者則從正面描述了自己與白薇的交友,面對貧病交加但不放棄追求愛情與文學的白薇,三千代比照自己“已經一旦舍棄了的文學的野心和空費的時間,不禁自慚形穢”,並從中獲得了巨大的勇氣。因此當丈夫在巴黎因生活困苦又遭受種種歧視白眼,對西方文明産生絶望時,三千代卻從打工生活中獲得了走向自立的自信和充實。對她而言,巴黎已不再是憧憬或批判的對象,而已經成了她生活工作的一個場所。這裏有過她無數的酸甜苦辣,但最終“如果將痛苦的和快樂的記憶全部集在一起回想過去的話,一定會覺得在巴黎發生過的一切都是美好的”。

1932 年春,先於金子回到日本的三千代在東京新宿地區獨居,開始以自己的海外生活爲題材創作小説,並逐漸在文壇嶄露頭角。其間經朋友介紹與鈕先銘相識,兩人陷入愛河,但先銘已有父母包辦婚姻在先,而且中日關係日益惡化,兩人被迫分手。兩年後森三千代在《婦人文藝》上發表了短篇小説《柳劍鳴》,描繪了這段戀情。

小説主人公“文代”自然是三千代的化身,經朋友介紹認識了“從日本士官學校畢業後回到北平自己家裏住了一年,娶妻後爲了繼續深造又重回日本”的中國軍人柳劍鳴,他帶著妻子造訪文代,後又邀她去滑冰跳舞吃飯。待劍鳴將要回國,别離在即時,雙方才發現了彼此在自己心目中的地位。雖然這原是一段不會被允許的愛情:劍鳴已婚,且比文代年輕十歲,而且文代還是敵國日本的女人。但是對他們而言,這種種障礙似乎都不存在,他們單純地相愛了。雖然文代表示不需要劍鳴承擔任何責任,但劍鳴卻提出要與妻子離婚。這種純真令文代感動,但她也世故地知道這只能是一段没有結果的戀情罷了。

如前所述,金子夫婦曾數度訪問中國,並與中國文人結下了深厚的友誼。1926 年首次訪滬時,中國文人的謙謙君子風就給三千代留下了深刻的印象,她描述這種“中國式的禮讓與和樂據光晴説與法國人相似”,是“以使用高貴器皿時的小心翼翼和柔和態度來體會對方的感受”。兩年後重返上海時,雖然夫妻關係瀕臨危機,生活更趨貧困,但滬上文人仍然熱情相待,令他們賓至如歸。三千代日後回憶,他們在其他國家都没能交上“像中國人那樣的朋友”。這些美好的記憶令三千代即使身處中日交惡的社會大環境,也對鈕先銘的中國軍人背景並無抵觸之心。但是也不可否認,她對鈕先銘的傾倒,正如“柳劍鳴”這個名字所顯現的那樣,最初更多地來自外在形象:“上流社會出身,父親曾是政府高官,自小跟英國家庭教師學習”,“身上的燕尾服是那麽的無可挑剔,舞姿又是那麽的優雅帥氣,在整個舞廳可謂出類拔萃”。這段戀情,對三千代來説,多少是顯示自己擺脱了丈夫和舊情人的羈絆,重獲自由的一種姿態或象征。因此這篇作品本質上也没有脱離日本“私小説”的範疇,它着重主人公的内心描寫,細膩委婉地描繪了文代欲罷不能的復雜心理,包括一開始對劍鳴之妻友好相待,到最後對介紹自己認識劍鳴的閨房密友也産生醋意的“小女子心態”。只是一般意義上的“出軌之戀”因爲添加了中日沖突之國家大背景下的糾結與痛苦而增添了幾分深沉,柳劍鳴的形象也從最初的外在敍説,逐漸轉向内心的吐露:個人婚姻的不幸、對國家前途的憂慮以及舍身保國的欲求等。總之細膩的内心描寫,大膽的情愛場面,加上情侣祖國的敵對背景,令這篇作品有别於當時日本文壇一般的“女流作家”之作。事實上小説《柳劍鳴》也受到了當時的日本文壇首腦人物的矚目和贊賞,並因此成爲小説家森三千代的成名之作。

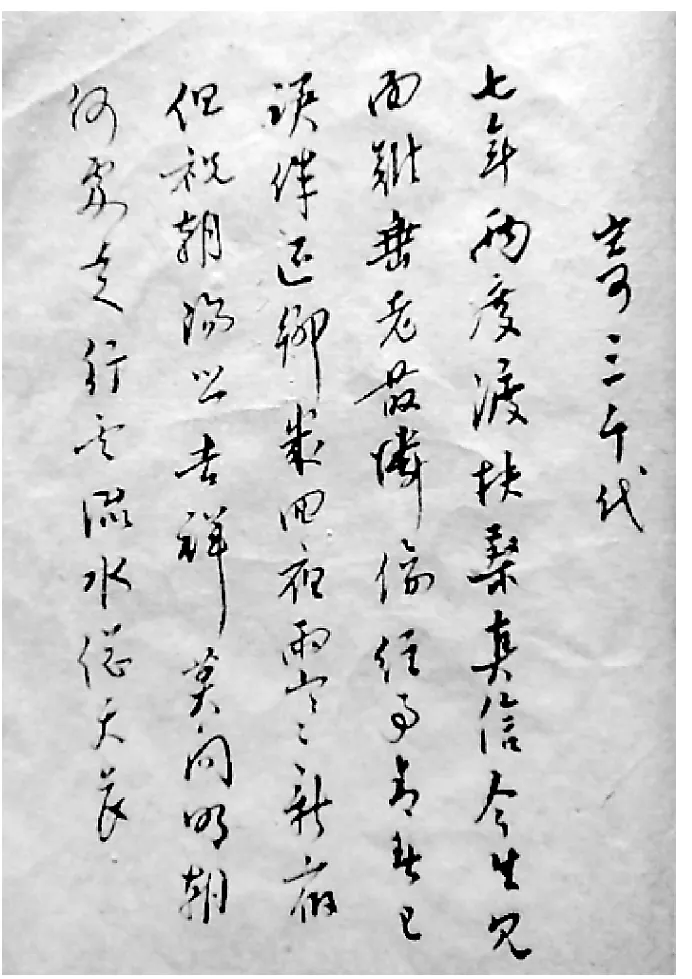

鈕先銘(拍攝時期不明)和森三千代(1935 年前後)(分别載於《佛門遇難記》扉頁和新潮社《アルバム金子光晴》)

二、中日交戰背景下的思戀與追尋——長篇小説《曙街》和短篇小説《女弟子》

1937 年七七盧溝橋事變後,日本全面入侵中國,8 月占領北平天津,12 月占領首都南京,對此日本舉國上下一片“歡騰”。與此同時大批文人也卷入了戰争,他們或作爲報社雜誌社的特派員,或參加日本内閣情報局和海陸軍組成的“筆部隊”(ペン部隊),親赴前綫積極報道日軍“戰果”。其中雖然也有石川達三(1905—1985)所著《活著的士兵》(生きてゐる兵隊,載《中央公論》1938 年3 月)那樣正面描繪戰争的殘酷和士兵心理的作品,但出版伊始即遭禁止,市面上充斥着的都是爲侵略戰争叫好的聲音。在這種“舉國體制”下,女性作家們也積極參與了各種後援(“銃後”)活動。吉屋信子(1896—1973)作爲當時發行量達數百萬部的《主婦之友》雜誌特派員於1937 年8 月至10 月先後赴平津及上海,其戰地見聞不僅立即見諸雜誌,而且11 月就由新潮社出版了單行本《奔赴戰禍中的北支上海》(戦禍の北支上海を行く)。當紅女作家林芙美子(1903—1951)也以《毎日新聞》特派員的身份奔赴南京,翌年又成爲“筆部隊”成員奔赴武漢,成爲聞名日本的軍中之花,其戰地報告《戰綫》(朝日新聞社,1938 年12 月)和《北岸部隊》(《婦人公論》1939 年1 月)均大獲好評。

在這種形勢下,與中國有着密切關係的金子夫婦自然不可能不爲所動。而且三千代的弟弟也於戰争爆發伊始的1937 年9 月就應征上了前綫(兩年後在華北地區受重傷被送返回國)。因此可以説無論對小家還是對國家而言,中國都變成了森三千代的“敵人”。然而當年在中國的所見所聞和與中國文人間的友情,尤其是與鈕先銘的愛情,都令她無法簡單地將自己置身於中國的敵對方去。因此既受大批文人奔赴中國前綫“報道”戰事之舉的觸動,又不想被政府輿論所牽制,金子夫婦以私人身份於這年年底親赴天津、北京實地考察,並廣泛接觸了淪陷地的中日雙方人士。回國後金子發表了散文《没法子——在天津》(没法子——天津にて,載《中央公論》1938 年2 月)、詩歌《洪水》(《中央公論》1938 年6 月)、《北京》(《知性》1939 年5 月)、《八達嶺》(《日本學藝新聞》1939 年11 月27 日)等一系列詩文,介紹了自己在平津的所見所聞,對追隨日軍前往中國試圖趁火打劫的日本人的貪婪和傲慢持批判態度。而三千代也發表了《曙街》(連載於《都新聞》1938 年5 月1—3 日)、《北京晴日》(北京晴れたり)、《北京淺春記》、《八達嶺騾馬行》(這幾篇最初發表刊物和年代不明,均收録於1941 年出版的《女人之旅》(をんな旅))等紀行文章,其中雖然有着期待日本統治下的“中日友好”的天真,但絲毫找不到對日軍“節節勝利”的興奮。可以説通過這次實地勘察,金子夫婦基本上看穿了日本侵略戰争的本質。

不過對森三千代而言,這次中國之行其實還有另一個目的,那就是尋找昔日戀人的踪迹,但終無所獲。她當然不可能知道這期間鈕先銘在南京所經歷的一切。1941 年三千代發表了長篇小説《曙街》(あけぼの街),描述了自己在中國的所見所聞,即使在中日交戰的嚴酷情形下,也毫不掩飾自己對先銘的深切思戀,以及對中國百姓的關愛和同情。

《曙街》先於1940 年8 月至翌年5 月連載於《文章草紙》雜誌,1941 年6 月出版了單行本。小説以半自傳的體裁描繪了中日戰争爆發後不久女記者寺澤水子來到天津,極力尋訪舊日情侣的情形。女主角的名字雖换,但男主角仍是“柳劍鳴”,兩人相識相戀和别離的過程也與《柳劍鳴》大致相同。只是劍鳴的身份從日本士官學校畢業的中國軍人换成了“東京帝國大學政治科”留學回國的南京大學講師,顯然是爲了顧及中日交戰的背景。寺澤水子從日文報紙上得知開戰後劍鳴的父親成了“新政府”的要人,抱著與劍鳴重逢的希望來到天津,數度造訪柳家在天津的老宅之後,終於見到了劍鳴的弟弟——同是留日學生,在“新政府”任翻譯的“燕生”,通過他又結識了劍鳴的姐姐。水子一方面爲柳家姐弟對自己的友愛甚感欣慰,同時又爲自己與他們之間一進一退的關係而感到困惑。而當她最後明知柳劍鳴已回家,卻被柳家人告知他們無法相見時,内心深處不僅有失望,更有一種被遺棄被欺騙的憤怒。

然而事實上森三千代在天津並没有見到柳劍鳴的家人,小説裏的這些情節純屬虚構。“燕生”流利的日語和待人接物的態度,有些三千代熟知的郁達夫的影子,而劍鳴姐姐的模特兒則是她在北平見到的中國女性。幽森的中國式宅院和“姐姐”優雅怡人的氣質,以及雖然語言不通但雙方用手勢和笑容表示好意,包括“姐姐”悄悄地將三千代領到房内便所之類的細節,都在之前發表的北京遊記裏有過描述,中國女性的細致温婉給她留下了深刻的印象。

如果説金子光晴對中日戰争的認識理性並有遠見,三千代對中國的態度則更加感性,也正因爲此,在兩國刀兵相見時她表現得也就更加困惑。一面感覺中日雙方有着難以逾越的隔閡:“就仿佛隔著一條大河,雖然相互間能夠通話,能夠打量,但無法觸摸到對方”;但同時她也認識到“這並非完全起因於國籍問題,其實一般普通人之間的關係,不也是如此嗎?”因此主人公一面爲“支那人不可理解”的言行而憤懣,但同時又會感到“東洋之間有著骨肉般的近似,没有任何不可理解之處。人與人之間的心靈,就這樣合流歸結到了一處”。可以説這種仿徨和矛盾是《曙街》的一個主旋律,但作者最終得出了“來到中國,一切按照日本的規矩解釋是錯誤的”這個結論。顯然這與充斥著全日本社會的反華叫囂大相徑庭。

其實森三千代與林芙美子和吉屋信子同屬女性同仁雜誌《女人藝術》及其後身《輝耀》(輝ク)的成員,而《輝耀》在中日戰争爆發後即成了日本女作家積極支持戰争的一個據點,每期不過幾頁的雜誌上充滿了熱烈歌頌“聖戰”的内容。因此一味爲日軍“節節勝利”叫好的吉屋信子,或者雖然對日軍傷兵“深感痛惜和崇敬”,但視中國士兵的累累屍骨爲“物體”,“只有冷酷的無動於衷之感”的林芙美子,可以説代表著一般日本社會的民族意識。

與比相對,森三千代的作品中則找不到這種敵對和冷漠。與丈夫金子光晴所持有的無政府主義式的對中日雙方的批判態度不同,三千代筆下的日本兵日本人中也有許多純樸正直的正面形象,她也有站在日本人立場説話的時候。但即使如此她也無法對侵略的現實視而不見。北京車站只對中國旅客實施搜身檢查,而且日本女警察一直將手伸進美麗的中國少女胸部;書店裏所有抗日關係的書籍都不見蹤影;天津的日文報紙僅僅因爲刊登的照片上偶然含有日本軍人的身影即遭到禁止處分,以及日本警察的飛揚跋扈等細節,都被她以貌似不經意的筆調一一揭示出來。《曙街》在水子與柳家的交往之外,描繪的另一條主綫是長期生活在天津租界的日本舞女西尾咲子和舊情人、日本浪人柴山逸太的故事,並通過他們展現出天津的日僑社會。從森三千代描述的一個個故事中,我們也能看到作者對戰時下大發横財,將中國視作殖民地的日本一般百姓之貪婪和傲慢的批判。而且作者還經常將視綫投向被侵略被侮辱的一方,除了上述的柳家姐弟之外,她也描述了一般行人、車夫、乞丐以及遭受洪水之苦的難民孩子等形象,筆調也非居高臨下的憐憫,而是充滿了深切的關愛和同情。

正如評論家石崎等指出的那樣,日本近代文學中很少如《曙街》那樣真實具體地描繪挣紮在底層的勞苦大衆,“衆多日本人對待外國人和外國的風土文化時,常常采取一種與己無關的旁觀者態度,或者根本無視對方的主體性而蠻横地加以教化或者同化。但她采取的態度,顯然與别的作家不同,可以從中看出其拒絶從屬於政治的態度”。而這種態度的由來,除了石崎指出的通過長期的海外生活所獲得的“正確審視外國的眼光以及理解‘他者’爲何物的身體感覺”之外,顯然也與作家跟中國的友人和戀人之間結下的種種“緣分”密切相關。

戰争期間,金子光晴暗地裏寫下了許多反戰詩歌,戰後被稱爲日本唯一的反戰詩人,同時三千代也埋頭創作了許多以生活在日本及海外的女性爲主人公的作品,逐漸成爲日本著名的小説家。1944 年他們的獨生子接到了入伍通知,爲了拒絶讓孩子赴戰場當炮灰,他們令其在雨中奔跑,再用煙熏誘發哮喘騙得醫生證明,成功地逃避了兵役。在號稱“一億一心”的日本舉國投入戰争,大量文人奔赴前綫充當侵略戰争之喉舌的氛圍中,金子夫婦作爲作家和父母的這些言行舉動,實在都是需要睿智的遠見和驚人的勇氣的。

1945 年日本戰敗後,鈕先銘以國民政府軍令部二處少將處長的身份赴芝江參加停戰交涉工作,之後又赴南京參加了戰後處理工作,9 月9 日還親列了在南京舉行的停戰儀式。在這期間他接觸到了日軍侵華總司令部副參謀長今井武夫(1898—1982)少將和金子夫婦的友人、文學家草野心平(1903—1988)。鈕將軍通過他們與三千代取得了聯繫,顯然他也一直没有忘懷這位異國戀人。今井武夫在戰後出版的回憶録中,詳述了自己作爲一名侵略軍的敗將,抱著赴死的心情赴芝江,卻受到鈕先銘等中國將領真摯寬大的對待而深感震撼的經歷。在南京期間,今井又從鈕將軍等中國軍人的口中得知了他們在戰争期間的苦難遭遇,深感“無地自容”,同時也對“中國民族寬大的包容力和超越勝敗的友情”極爲感動。他也提及了受將軍之托給三千代傳遞書信之事,稱他是一位“有著詩人般纖細的神經和寬厚仁慈之心的人”。

而三千代也在1946 年9 月4 日的日記中寫道:“草野心平來訪。已有五六年未見。聽他談及中國的事情。得知鈕先銘的消息,心跳如雷。”翌年7 月29 日又寫道:“今井氏來訪。交給我柳劍鳴的書信,聽他談及柳劍鳴的消息。”看來在三千代心目中,鈕先銘和柳劍鳴已經合二化一了。她很快給鈕先銘寫了回信,並於這年寫下了短篇小説《女弟子》(生前未發表),回憶了自己當年赴平津尋訪先銘之前的復雜心情。小説中描述主人公珊子偶爾進電影院觀看戰况紀實片,對影片中有意將日軍的“英勇”和中國軍人的“遲鈍”形成對比的意圖感到“很假,很不愉快”,同時還在畫面裏的中國軍人中發現一個年輕軍官很像昔日的戀人。

劍鳴那雙仿佛傾訴著什麽似的大眼睛,微笑裏時時帶有悲傷的表情在她腦海裏浮現出來,可是現在卻必須視他爲敵,這種情形令她覺得非常狼狽。回想起當年劍鳴雖然顧慮到她的感情,但仍然不時表現出對日本軍閥的憎惡,而這種憎惡,如今恰得其時,熊熊燃燒起來,他會用什麽眼神面對自己這個敵國女人呢?想到這裏珊子不僅没有後退,反而有一種將臉龐暴露在狂風裏被吹得絲絲作痛的快感。

其實這個場面在森三千代的日記(確切時期不明,大致在1939 年6 月前)中也有記載,屬於她的親歷所感。雖然在戰時發表的《曙街》中三千代無法正面描述劍鳴對日軍的憎惡,但是我們能夠在字裏行間感受到她始終無法將自己擺在劍鳴的敵對方,常常自覺不自覺地擔當起劍鳴的“代言人”,反過來爲僞政府服務的“弟弟”燕生的形象卻常有負面描寫。

在重新獲得聯繫之後,雙方常有書信往來,鈕先銘還從臺灣給三千代寄去了戰後日本奇缺的衣料等禮物,但重逢則要等到1950 年前後鈕先銘訪日之時。

三、二十年後的重逢——三千代的《新宿雨瀟瀟》和鈕先銘的《傳家寶》

天長地久有時盡,

此恨綿綿無絶期。

白樂天《長恨歌》結尾的這兩句詩,無人不曉。

柳劍鳴將之寫在紙上出示於我,然後説:

“這兩句詩説盡了我的心思。中日間長達八年的戰争,毁了我們的戀愛。如今兩國雖然恢復了來往,昔日之敵成今日之友,但流逝的歲月卻一去不復返了。”

二十年别後重逢,柳劍鳴的這番感慨,實在也道出了我的心聲。這兩句中國古典詩句,幽幽切切地蕩漾在我的心靈深處。此時的我,正摇晃在開往新宿的輕軌電車裏。

這是森三千代發表於著名文學雜誌《小説新潮》上的中篇小説《新宿雨瀟瀟》(新宿に雨降る)的開頭部分。作品從戰後兩人的重逢開始,詳細回顧了他們相識、相戀和相思的情形,同時穿插了重逢後的種種場面,筆調委婉細膩,實爲一篇美麗動人的愛情小説。雖然用了假名,比如今井武夫爲“巖井中將”、草野心平爲“春野良平”,但情節很少虚構,基本上是一篇自傳作品。作者還詳細地介紹了鈕先銘在南京的經歷,毫不掩飾地披露了當時在日本還鮮爲人知的南京大屠殺的場面。小説中很多情節,包括鈕先銘參加南京保衛戰,撤退時渡江落水,奮力上岸後被永清寺的僧侣所救,然後削■扮僧長達8個月之久,幾度逃脱日軍追捕的魔爪,最後在僧侣的幫助下逃出南京回到上海家中,以及自己被誤報戰死,妻子改嫁他人等細節,都與鈕先銘的自傳一致,但比自傳出版早了近20 年。小説中描繪這些經歷是通過今井武夫獲知的,但金子光晴回憶都是鈕先銘去他們家訪問時親口敍述的。而鑒於兩者的描述即使在具體的地名人名、故事細節以及文筆上都有許多相一致的地方,筆者推測鈕先銘很可能早就寫下了回憶録的手稿,並曾給三千代詳細介紹過主要内容。

有關重逢之前的故事,《新宿雨瀟瀟》只增加了别離前曾去熱海旅遊的細節,大致是前幾篇作品的疊加,但與之前相比,《新宿雨瀟瀟》裏的“柳劍鳴”形象則有了很大變化。雖然初識時的外表仍然一如既往:“他的一雙大眼睛,仿佛當年在巴黎歌劇院的包廂裏看到過的外國貴公子那般充滿激情,加上很有分寸又略帶憂郁的表情,在我心裏激起了一種從未體會過的感情”。如前所述,最先令三千代爲之傾倒的,正是三千代在小説中多次借他人之口提到的這種“日本軍人中很少見的”帥氣,以及日本男人中很少見的對待女士的熱情又儒雅的騎士風度。而這種氣質,可以説在《新宿雨瀟瀟》裏得到了進一步的展現:

然而明知雙方的心正逐漸走到一起,無奈離别卻在明朝,此時此地又能如何,可謂雙方的心境。

“可恨我們的相見實在是太晚了。”

我不由深深地嘆了一口氣。隨着我的嘆息,劍鳴輕輕拉過我,在我晚禮服吊帶下裸露的肩上印下了一個熱熱的吻。

酥軟無力的自己,早早地開始回味這個伊始即終,只能生存在記憶中的情戀。劍鳴一旦離開日本,再會即告無期。雙方都不要羈絆對方,不要有任何約束,我暗自在心裏決定。

“别傷心,你没有任何責任。”

我想儘量減輕對方的負擔,可是劍鳴將閃亮的大眼凝視著一處,毅然決然地説:

“我和妻子離婚!所以,也請妳……”

我不知爲什麽有點兒着慌,

“你怎麽會這麽想?就這樣挺好。就這樣離别挺好。這樣,和你相愛的這一瞬間,我就會至死不忘了。”

“那麽我延期出發,直到妳改變主意。”

離天亮只有一個小時了。兩個人擠在狹窄的單人床上,一直睡到旭日高照。

接下來的一周,兩人在新宿銀座共度時光,我竭盡全力讓别離變得美好,年輕的劍鳴則一心一意要與我相約未來。

“三年後我一定來接妳。中日必有一戰,届時我必攻來,在這東京定城下之盟,條件是讓他們交出妳。”

(中略)

正好我妹妹從老家來東京,住在我的房間裏。兩人共度的最後一個夜晚,没了去處,在街上漫步到最後,宿在了新宿的一家旅店。那個暖意洋洋的春夜,也下着瀟瀟的雨,將霓虹燈的紅緑融化成了一團。

這個場面,最早出現在《柳劍鳴》中,這裏除了文筆從稚嫩轉爲老練之外,當時多少還有點“姐弟戀”的悠然和居高臨下的三千代的眼光,也已經轉爲對戀人的敬慕與熱愛了。

二十年後重逢,明日即將别離,今夜的新宿街頭,依然是瀟瀟雨。

不過這已不是昔日的街景。新宿因空襲變成了一片荒野,如今好不容易剛剛恢復了昔日的喧囂。

但是我和劍鳴,卻仿佛重續二十年前的約會,並肩走在街頭。他一如以往的細心,只要碰到水窪,就會伸手來扶。一個小小的動作,一句不經意的話語,都將我拉回到二十年前。雖然二十年前的柳少尉那略留著稚氣的臉龐,如今已成古銅色,身體也變得偉岸,笑容裏透著自信和親和,但是毫無疑問,他依然是那個他。二十年來,我自己也經過諸多變遷,早已不是當年的我,但是如今與他並肩漫步街頭,似乎又回到了昔日與他相會時的自己。

重逢後,兩人雖然在朋友家和三千代家數度見面,最後又在新宿的一家小旅館過了一夜,但是各自都有了新的家庭,自然無法重續舊緣。三千代在作品中詳細描述了自己内心的糾結,昔日“站在長城上,將頭伸出城墻,環視著漫漫無際的荒野,從心裏呼喊:——劍鳴,你在哪兒?”的召唤,如今雖然仿佛伸手可及,但是她無法破壞先銘的妻子尤其是孩子的幸福。

小説的最後部分,先銘向三千代展示了自己昔日轉戰中國時寫下的幾首情詩,略舉最後一首爲例:

蜀山花開燕歸遲

寥落春光不自知

顛沛嘗背三歲約

相思聊寄一心癡

惟收比翼盟來世

曾幾留連好夢時

夜永客窗止明月

湛湛緣債至今結

而三千代一邊聽著劍鳴對這些詩的解説和吟誦,一邊將現實中的情人化成了昔日觀看過的京劇舞臺上的武生:

青年將軍感嘆夢之來遲,欲拭去落在征衣上的點點淚痕,但這些淚痕卻仿佛胭脂一般難以除去。劍鳴在詩裏描繪的中國南疆的昆明蜀山等地,昔日不正是尚小雲扮演的女主人公被發配前往的蠻荒之地嗎?露出條條裂縫的幹涸的土地上,立著幾棵細瘦的楊柳樹,青黄的樹葉微微顫動。一眼望不到頭的荒野大道平伸而去,兩邊偶爾會突然出現那麽幾間瘦骨伶仃的土屋,孤零零地緊挨在一起。白肚子的烏鴉般的鳥群,發著饑餓的啼聲從頭頂上飛過。無論是朝日,還是夕陽,摇晃在幹冷的黄土地上的太陽,都仿佛帶著一張沙塵面罩,既陰冷,又昏暗。

劍鳴轉戰仿徨的土地,是否真是這樣的情形,説實話我也不知道。但此時此刻,浮現在我眼前的劍鳴的身影,已經成了昔日在戲臺上看到過的,臉上畫著奇怪的臉譜,頭上戴著花冠,背插好幾面小旗,手持馬鞭,吟唱着自己坎坷的命運和對愛人的思慕的那個京劇武生。也許説到底,一切都只是一場白日夢而已。

如上所述,雖然當年劍鳴曾對三千代發誓説“三年後一定來接妳”,但三千代並未當真。雙方各有婚約,而且“年輕的劍鳴對將來的抱負也是非凡,若娶一個來自敵國的女人,顯然與己不利,明擺著雙方最終都不可能有一個幸福的未來”。但是也許雙方都没有想到,這段感情卻深深地留在了兩人心底,一直持續了二十年。然而二十年後重逢時,他們之間的距離依然遥遠。雖然三千代筆下的第四個“柳劍鳴”,已經遠超前面三篇,不僅帥氣的外觀形象未變,更增添了飽經滄桑的内涵,文武雙全又柔情似水,可謂完美無缺。然而這個親和温暖,令作者爲之傾倒的有血有肉的男人,到了這裏卻突然化成了戲劇電影中的人物形象,變得如夢似幻,顯然這也真切地顯現了三千代的内心感受吧。

據鈕先銘之子鈕則誠先生向筆者介紹,鈕先銘寫有自傳小説《傳家寶》(創作時期不明),描述了一段三千代的作品中從未提到過的動人故事:先銘的父親鈕傳善生前是政府高官,同時也是著名的書法家和虔誠的佛教徒,1920 年代曾在自己政治生涯空白的數年間隱居上海,每日在家中的佛堂“師陶軒”抄寫經書。先銘一生與父親聚少離多,因此這幾年承歡膝下,跟隨父親抄經練字的日子成爲難忘的記憶。但日後師陶軒毁於日軍炮火,父親的墨寶也散失殆盡,令他痛惜不已。然而戰後鈕先銘再赴日本時,卻意外地從三千代手中得到了一幅父親的遺墨。這張條幅原是二十年前他與三千代相愛時,趁父親給日本著名作家武者小路實篤(1885—1976)贈送題字時順便爲戀人代求的。因爲他向父親隱瞞了與三千代的關係,條幅的擡頭是“森先生”,三千代還爲此樂不可支:“他老人家萬想不到他所送字的森先生,竟是他未來的兒媳。”但是戰争將他們分離,戰後他委托今井武夫尋找三千代,並得以相見。而在見面的當天,三千代就向他展示了自己珍藏著的這幅墨寶。

她並没有馬上遞給我,而是放在矮桌上,很仔細地一層一層打開綢質包袱和紙卷,又站了起來,將畫軸的一頭遞給我,牽著掛帶慢慢地捲開,呈現在我的面前的竟是先嚴的一幅字。我的眼淚馬上奪眶而出,是孺慕之深?是感慨之極?總之是使我感激涕零。

我一手牽著畫軸,雙腿就地跪在榻榻米上,咽噎地説:“三千代!我真没有想到妳還保存着先嚴這一張條幅,這一次戰争非同小可,我不僅應當感激妳,而且應當欽佩妳。”

“對不起,我不應當引起你這樣的傷心,可是你要知道,正如你所説,這一次戰争是非同小可的。我也不知道自己有多大的毅力,總之在大轟炸之下,在千回流轉之中,我卻保存了這一張字,這就是我對你的心,也就是對老太爺的敬仰,同時更是對我們關係的珍惜。”她説著也哭了起來。

這幅遺墨最終成爲他們的臨别紀念,也成了鈕先銘的傳家之寶。不知爲什麽三千代在《新宿雨瀟瀟》裏完全没有提及這段故事。總之我們不僅可以從鈕先銘的作品中證實他與三千代的相戀,以及戰後他委托今井武夫尋找三千代的事實,還能從雙方的作品中深切感受到相互之間的愛慕和尊敬,這份愛情可謂已經超越戰争、國籍和時空,甚至包括婚姻形式,變得極其純粹,而且日後在三千代不幸癱痪,不得不放棄文學創作之後仍然持續了許多年,成爲她晚年生活的一個精神支柱。據森三千代的兒媳登子女士告訴筆者,戰後鈕先銘訪日時,常來森家探望,回臺灣後與三千代之間也常有書信往來,並互贈禮物。而鈕則誠先生向筆者提示的鈕將軍《寄三千代》(創作時期不明)也是一份最好的證言:

七年兩度渡扶桑 真信今生見面難

垂老最憐傷往事 青春已誤伴還鄉

歲回夜雨寒新宿 但祝朝陽照吉祥

莫問明朝何處是 行雲流水總天長

結 語

與鈕先銘重逢之前,森三千代就已經患上了嚴重的風濕病,這導致她的手腳逐漸喪失功能,最終於1950 年代中期陷入癱痪,正值創作高峰期的著名女作家不得不忍痛結束了自己的寫作生涯。反之丈夫金子光晴則在戰後成爲“唯一的”“反戰詩人”受到文壇矚目,同時更因其與年輕女性和三千代之間的三角戀愛風波以及生活上的大膽無忌而受到媒體的追捧(光晴與情人和三千代數度離婚再婚,最終回到三千代身邊,並隨妻子姓森)。因此戰後很長時期内森三千代一直退居爲“著名詩人金子光晴之妻”,其自身的經歷和作品幾乎完全被湮没,直到進入21 世紀,日本文學界才開始有了一些零星的研究。

筆者最初也是通過對金子光晴與中國的研究,才“發現”了埋没於其背後的森三千代的存在。近幾年通過一系列的追蹤調查,挖掘出許多珍貴的資料,尤被其中的海外題材作品所吸引。事實上早在1926 年森三千代初訪中國後,就寫作了一系列描寫江南景色的詩文,之後自1930 年代至1950 年代初期,又以自己的海外體驗爲養分,創作了許多小説和詩歌。其中僅以中國爲題材的作品,就除了上述描寫柳劍鳴的4 篇小説和《陣雨》和《病薔薇》之外,還有一系列描繪戰時生活在上海的日僑女性生活的短篇小説。此外她也創作了相當多高質量的以巴黎和東南亞爲背景的小説和詩歌作品。

日本評論家渡邊一民在評論發表於中日戰争期間的日本戰争文學時指出,這些作品基本上有兩個特征,一是一旦涉及“有可能妨礙到士兵使命”(即有反戰傾向)的言論時,作家立刻自動“停止思考”,僅使用一些感傷文字令自己避免危險;第二個特征則是他們筆下“描繪的是全部由日本士兵組成的封閉世界,那裏毫無讓‘他者’的中國人進入的余地”。

與此相對,森三千代作品的最大特征,就是“他者”的存在。而且如上所述,她投向“他者”的視綫,也絶非日本近代文學中常見的或仰視或俯視,更多的是“平視”和客觀。毋庸置疑,她並没有如日本反戰同盟的那些勇士一般完全站到中國人一邊來,事實上她在日本文壇的出道和成名恰恰在戰争期間。但是她拋棄了她的女性作家同仁們熱烈爲“聖戰”叫好的政治取向,一直保持了“拒絶從屬於政治”的態度。這在日本全國都被卷入侵略戰争的瘋狂時代,實在也並非易事。個中理由除了與丈夫所共有的,通過獨特的海外體驗所培育的正確審視和理解“他者”之能力密切相關,顯然還要加上女作家與鈕先銘之間持續二十年之久的超越國界戰争和時空的戀情。而且這份感情,可以説在三千代心目中已經超越了一般意義上的男歡女愛,鈕先銘與“柳劍鳴”已合爲一體,成爲她心目中的中國和中國人形象。顯然這也大大超越了一般文學概念上的“他者”内涵。

可以説,以描述“柳劍鳴”的系列小説爲代表的森三千代的海外題材文學作品,在相對缺乏對“他者”的關註與正確描述的日本近代文學中,堪稱一枝奇葩,值得給予重新認識和正確評價。

附記:

本文部分内容取自筆者的長篇論文:《戦時下の思考之眼差し——金子光晴·森三千代の「北支」旅行——》,收入上垣外憲一編:《一九三〇年代東アジアの文化交流》,京都:思文閣出版,2013 年。

衷心感謝鈕先銘之子鈕則誠先生、森三千代兒媳森登子女士和金子光晴研究家原滿三壽先生,他們爲素昧平生的筆者提供了許多珍貴資料,令筆者即使在中日關係惡化時仍然對兩國國民間的友好充滿信心,並對戰時下鈕先銘與森三千代非同尋常的關係有了更深的理解。