赵武灵王改革新探

柿沼阳平,王博(译者)

(帝京大学 文学部,日本 东京都 173-8605)

赵文化研究[教育部名栏]

赵武灵王改革新探

柿沼阳平,王博(译者)

(帝京大学 文学部,日本 东京都 173-8605)

自赵武灵王十九年(公元前 307年)起围绕胡服、骑射、舟楫、修建长城实施了前期改革。以此为基础,确立了以武灵王为主父率领胡服骑射部队,国内行政则由惠文王掌管的这一双重统治体系。然而,前期改革并不单纯囿于军制领域,更多的还体现出“从源于周王朝的礼仪秩序逐渐脱离转而向北方异民族世界接近”的这一作为礼制改革的计划,其目的则是为了将北方诸势力收入其掌控之下,从而与齐、秦抗衡。基于上述计划,武灵王对其之前的国家战略进行了 180度调整,企图联合南、东部,向北、西部推进扩张。最终,赵国以代、中山、邯郸为节点,成功的将燕经济圈、戎经济圈和洛阳经济圈相连。但是胡服骑射这一战术仅在山岳地带才能发挥其原本的效果,实施胡服骑射并未使赵国在军事上较其他诸国形成压倒性优势,再加上合纵的失利,使得单独对抗秦的赵国在外交、经济、战术上均无力与秦为敌,乃至最终迅速步入衰退的道路。

战国时期;赵国;武灵王;胡服骑射;舟楫改革;经济圈;主父

序

春秋战国时期经济性情报网络及物流网络的发达促成了以黄河中游为中心的流通经济的快速发展。笔者在另文中曾提到,战国秦汉时期存在有多种带有自身特产与资源的“经济圈(economic zone)”,且各“经济圈”之间以青铜货币等为媒介不断促使交易的成长①Kakinuma ,Yohei. The Emergence and Spread of Coins in China from the Spring and Autumn Period to the Warring States Period. In. Bernholz, P. & Vaubel, R. eds. Explaining Monetary and Financial Innovation: A Historical Analysis. Switzerland: Springer, 2014.。到战国中后期,出现了至少两个能够支配数个“经济圈”,且促进各“经济圈”间彼此的交易愈加便利,从而产生巨大经济利益的国家,此即为秦、赵两国。其中,秦以其根据地“关中经济圈”为根基,在此基础上又掌握了“巴蜀经济圈”及“戎经济圈”,通过对“经济圈”间商业活动的促进,创造了极大的利益。此外,秦还开发关中,并向巴蜀实施移民,有效规避了伴随人口增加而导致的受耕地面积制约的问题。上述一系列措施的实施帮助秦国一跃而成为强国。另一方面,赵国位于“燕经济圈”(今北京一带)及“洛阳经济圈”(今郑州、洛阳一带)之间,笔者曾提到,自战国中期以后,赵国开始发挥出连接两大“经济圈”的重要作用,而对于其具体情况则尚未加以深入探讨。那么,赵国究竟是从何时起通过何种途径起到如此作用的?在此间,赵国所起到的作用又产生了何种影响?此外,为何即便如此的赵国依然败给了秦国?

值得注意的是赵武灵王的动向。众所周知,赵武灵王是引领赵国进入最强盛时期的重要人物,亦是于武灵王十九年(公元前307年)左右实施“胡服骑射”的改革领军人物。那么,其实施所谓“胡服骑射”这一改革的最根本目的是什么以及具体如何实施?虽然这项改革一般多被看作是积极地军事性改革,但在经历改革后的赵国最终在秦国面前仍然是不堪一击,其原因究竟何在?虽然关于上述诸问题至今已出现了一部分颇有见地的研究成果,但笔者却仍在些许问题上有着与之所不同的见解。况且,以往研究也并未完整准确地掌握贯穿于武灵王一生的这一远大计划的真面目。因此,本文在整理对“胡服骑射”以往研究的基础上,尽可能的不拘泥于“胡服骑射”,尝试解明武灵王所提出的国家战略之全貌。

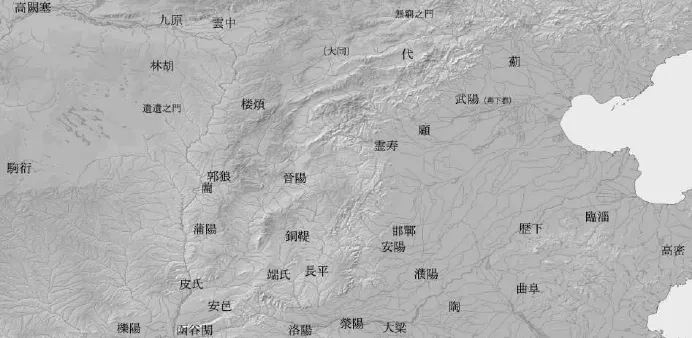

图1 战国时期赵国与其地形

图2 战国秦汉时期的“经济圈”(economic zone)

一、以往的研究成果及其中存在的问题

关于“胡服骑射”的目的,一直以来都存在有通过这种军制改革,强化军事实力的说法①将“胡服”与“骑射”均看作是军制改革的主要有,王国维:《胡服考》,《观堂集林》,中华书局,1959年;缪文远:《赵武灵王胡服骑射考-〈战国策检论〉稿之一》,《历史论丛》,第二辑,齐鲁书社,1981年;何清谷:《赵武灵王与胡服骑射》,《秦史探索》,兰台出版社,2004年;叶高树:《赵武灵王的易俗及其宮廷政争》,《台湾师范大学历史学》,第23号,1995年;张焕君、高敏:《从赵武灵王胡服骑射看战国时期社会思潮》,《山西社会主义学院学报》,2011年第3期;孙乾博:《论胡服骑射促使赵国逐渐走向衰亡》,《重庆交通大学学报(社会科学版)》,2010年第3期等。另外,石本利宏也列举了作为军制改革,武灵王不仅实施了胡服、骑射的改革,还对舟楫(水战的技术)加以改进,石本利宏:《战国赵における“胡服骑射”改革》,《东洋史苑》,2009,第72号。,或体现外交姿态变化的说法[1]。此外,最近还出现了将“胡服”与“骑射”区别开来,在指出“骑射”所具有的军事意义的同时,提出“胡服——脱离周王朝的礼制秩序,转而开始向胡靠近”的这一强调“胡服”在礼制变革中的意义的看法①沈长云等:《赵国史稿》,中华书局,2000年;桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》,《名古屋大学东洋史研究报告》,第30号,2006年。。那么,究竟该如何看待“胡服骑射”最为妥当?在此之前,如下两点值得注意。

其一,“胡服骑射”改革是手段而非目的。也就是说,在以往研究中,“胡服骑射”改革被看作是军事制度、外交及礼制上的改革,这一侧面固然十分重要,本文也会对此进行探讨。然而,无论“胡服骑射”改革的实态为何,真正重要的是,武灵王希望通过这一改革将北方诸势力置于其统治之下(参见《史记·赵世家》《战国策·赵策二》等)。“胡服骑射”不过是为达到这一目的的诸项改革之一而已。关于北方诸势力的范围目前虽存诸多说法,但可以确定的是当含有中山(灵寿等)及三胡(楼烦、林胡等)。特别是其中的中山作为“千乘之国”,曾几次击败齐、燕、赵等“万乘之国”,而赵国更曾在与其交战中遭遇惨败,以致一直对中山耿耿于怀②《史记·赵世家》武灵王十九年条云:“先时中山负齐之强兵,侵暴吾地,系累吾民,引水围鄗,微社稷之神灵,则鄗几于不守也。先王丑之,而怨未能报也。今骑射之备,近可以便上党之形,而远可以报中山之怨。而叔顺中国之俗以逆简、襄之意,恶变服之名以忘鄗事之丑,非寡人之所望也”。《战国策·赵策二》亦有几乎相同的记载。《战国策·齐策五》云:“日者,中山悉起而迎燕、赵,南战于长子,败赵氏。北战于中山,克燕军,杀其将。夫中山千乘之国也。而敌万乘之国二,再战北胜,此用兵之上节也”等。中山冥王墓所出土的青铜器“冥鼎”上也记载了中山破燕之事。。

而且,“胡服骑射”在本质上是一种仅对北方诸势力才有效的战术。“胡服骑射”常被与以往的战车部队放在一起加以对比。但“骑射”实际上并非在任何情况下均强于战车③顾炎武:《日知录·卷二十九·骑》云:“春秋之世,戎翟之杂居中夏者,大抵皆在山谷之间,兵车之所不至。齐桓、晋文仅攘而却之,不能深入其地者,用车故也。中行穆子之败翟于大卤,得之毁车崇卒。而智伯欲伐仇尤,遗之大钟,以开其道,其不利于车可知矣。势不得不变而为骑,骑射所以便山谷也。胡服所以便骑射也。是以公子成之徒,谏胡服而不谏骑射。意骑射之法必有先武灵而用之者矣”。然而,对于这种骑马战法作等闲视之者不在少数。石田英一郎:《天马の道-中国古代文化の系统论に寄せて》,《桃太郎の母 比较民族学的论集》,法政大学出版会,1956年;大室干雄:《胡服骑射》,《新编滑稽-古代中国の异人たち》,せりか书房,1986年等,均认为骑马部队与战车部队相比全面占优。引用顾炎武此说的论者中也有不少人轻视这一特性,认为由于胡服骑射无所不能,因此方才被传播进入中原诸国。另外,孙乾博:《论胡服骑射促使赵国逐渐走向衰亡》对强调胡服骑射改革的意义这一一般说法加以驳斥,认为赵国在武灵王以前曾拥有强大的军队,而胡服骑射的作用仅在于将其进一步强化而已。但是这一看法也忽视了兵种在某一方面的优劣这一点。。“骑射”较战车更能发挥效果的环境往往仅限于战车无法有效行动的山地。一旦到了平地,则战车更为稳定,较“骑射”具有更强的攻击力。其时马镫尚未普及,骑马战斗缺乏稳定性,而战车的士兵则可以使用弩及戟。这一点想必即使不考虑相关史料的可信性高低也能想通。《银雀山汉简·孙膑兵法·八阵篇》云:

车骑与战者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后。易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩。险易必知生地、死地,居生击死。[2]

正如郝良真、史延廷所指摘出的,即便在武灵王十九年胡服骑射改革实施以后,赵国除了步兵外依然保有战车部队[3],并在与韩、魏、秦等国的交战中加以灵活运用。例如,在武灵王二十一(公元前305年)年攻打中山时,所有士兵均非“骑射”,军中有“车骑”,赵军外又有与其所不同的“胡、代”之兵,主力则全为步兵④《史记·赵世家》武灵王二十一年条云:“攻中山。赵袑为右军,许钧为左军,公子章为中军,王并将之。牛翦将车骑,赵希并将胡、代”。大室干雄:《胡服骑射》认为这些全部是骑兵部队。的确统率左军、中军、右军的将军均被强制身着胡服。然而,武灵王十九年实施的是胡服改革,仅仅通过此招揽胡人骑兵而已(《史记·赵世家》武灵王十九年条“遂胡服招骑射”)。很难想象在其后两年时间内赵国全军都被改编为骑兵。而且,想要确保及培养这样庞大的骑兵队伍所需马匹也绝非易事。事实上,为此所设置的“骑邑”并没有顺利的进展下去。而且,本文出现有“车骑(战车部队)”,因此可知,左军、中军及右军应为步兵部队。反过来,假如当时赵军全军均已经完成向骑兵的改编工作,那么,其后李牧讨伐匈奴之时,不仅率领骑兵,其中还有战车及步兵则与之相互矛盾。。赵国末期活跃于第一线的名将李牧也曾亲率战车1300乘、骑兵13000人、百金之勇士5万人、弓箭部队10万人驱逐匈奴。即,《史记·廉颇蔺相如列传》云:

于是[李牧]乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士五万人,彀者十万人,悉勒习战。

赵国以外的国家(燕国等)亦持续使用了战车。比如,《史记·燕召公世家》云:

今王喜四年,秦昭王卒。燕王命相栗腹约欢赵,以五百金为赵王酒。还报燕王曰:“赵王壮者皆死长平,其孤未壮,可伐也。”……卒起二军,车二千乘,栗腹将而攻鄗,卿秦攻代。

其中,秦国曾数次击败“胡服骑射”后的赵国,这些都表明“胡服骑射”并非如想象的那样无懈可击。由此可知,“胡服骑射”改革是专门针对北方诸势力的特定战术,其目的是为压制北方诸势力。

其二,关于“胡服骑射”的主要文献多有重复,在史料的可信性与史料间的先后关系上亦存在着争议。例如,关于武灵王,《战国策·赵策二》《商君书·更法篇》《史记·商君列传》的记载中均有重复,有人将《战国策》看作《商君书》的抄本或修改版⑤缪文远:《赵武灵王胡服骑射考·〈战国策检论〉稿之一》;郑良树:《商鞅及其学派》,台湾学生书局,1987年;吉本道雅:《商君变法研究序说》,《史林》第83卷第4号,2000年等。,也有人则恰恰相反,认为《商君书》是《战国策》的抄本及修改版⑥容肇祖:《商君书考证》,《燕京学报》第21期,1937年;好并隆司《商君书研究》,溪水社,1992年等。。通常情况下,多以《史记·赵世家》为可信性较高的史料[4],特别是和《史记·商君列传》在内容上不重合的《史记·赵世家》的记载,由于与关于商君的典故间关系薄弱,因而备受关注①石本利宏:《战国赵における“胡服骑射”改革》。。但是,《史记》是司马迁在经过取舍后完成的后来的史料,且我们无法断定其在取舍的过程中有没有缺漏。因此,无论多么重视《史记》,也不能一概单纯的将《战国策》等相关史料摒弃。因此,本文在引用史料时,不会拘泥于关于评论“胡服骑射”的史料,而更关注诸如“于某年实施某事”这样的“纪事”。这是因为,在《史记》与《商君书》中对于议论“胡服骑射”的内容及评论多有重复,相较于武灵王与商君的故事存在较为混淆的问题而言,“纪事”部分则不太存在与商鞅的事迹相混淆的情况,且故事性成分也较低。这与将《春秋左氏传》的“纪事”与其相关评价相区分,把后者看作是后世所附加的内容的这一小仓芳彦的研究手法如出一辙②小仓芳彦《小仓芳彦著作选Ⅲ 春秋左氏传研究》,论创社,2003年。。

基于以上两点,再来审视诸改革的效果。亦即,武灵王以支配北方诸势力为目的所实施的诸项改革具体改变了赵国的何种既有制度?

在此值得注意的是,如笔者在第三节所探讨的,第一,武灵王的改革分为前期与后期;第二,前期改革除“胡服”、“骑射”外,还包括舟楫的改革③石本利宏:《战国赵における“胡服骑射”改革》。,以及修建长城;第三,这些诸改革带来了多重战略性效果。也就是说,在迄今的研究中,最大的争议之一便是武灵王的“胡服骑射”其最大意图是军制、外交、礼制之中的何者。然而诸改革的目的其实并不仅限于其中之一,可以说改革本身仅是达成目的的手段罢了。也就是说,武灵王为压制北方诸势力实施了有效的改革,而改革的效果很有可能是多方面的。多数以往研究都试图根据史料中武灵王的言辞中摸索其改革的真实意图,但这种方法却仍有值得商榷的余地。在当时的赵国内部存在多数反对派,武灵王为了对他们加以有力驳斥,因此往往会从某一特定角度出发从而主张其所实施改革的意义。这种从武灵王的言辞探索其改革意图的尝试有其限定性。因为,如前所述,诸史料中关于“胡服骑射”的争议及评论在史料上存在问题,而且武灵王的言辞是为了应对改革反对派的各种意见而进行的,并不能断定这些言辞覆盖了其想法的全部。此外,通常而言,改革的效果也并非尽如改革者的意愿。

因此,接下来本文立足于诸改革的目的(强化对北方诸势力的支配)之上,再次解明其实态,从而阐明武灵王实施改革的意图及其效果。

二、武灵王的前期改革及其目的

在本节探讨武灵王所实施的前期改革(关于改革后期参见第三节)。前期改革至少包含四个部分④《史记·匈奴列传》云:“而赵武灵王亦变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡”。此外,《史记·赵世家》武灵王二十七年条云:“大朝于东宫,传国,立王子何以为王。王庙见礼毕,出临朝。大夫悉为臣,肥义为相国,并傅王。是为惠文王。惠文王,惠后吴娃子也。武灵王自号为主父。主父欲令子主治国,而身胡服将士大夫西北略胡地,而欲从云中、九原直南袭秦”。好并隆司:《商君书研究》认为“大夫尽为臣”是指使有封邑特权的士、大夫成为俸禄制下的官僚。然而,在赵国的相关史料对在此之前的记载中,也常见到“王”与“臣”的对话,因此不能对该句作特殊理解。结合上下文可知,这句话的意思是说大夫成为惠文王正式的臣下,而非着胡服的武灵王。。

(一)修建长城;(二)骑射改革;(三)舟楫改革;(四)胡服改革。

那么这四种改革究竟有何种效果?接下来依照顺序分别进行探讨。

关于修建长城,赵国其他的君主也曾进行过⑤《史记·赵世家》云:“成公六年,中山筑长城”; 《史记·赵世家》云:“肃侯十七年……筑长城”等。,其并非武灵王时期才开始实施的特有政策。长城在成为“万里长城”前由战国诸国修建⑥顾炎武《日知录》卷31《长城》。,武灵王时期的长城亦属于其中一部分。然而,如前所述,武灵王与其前的赵国诸王所不同,他积极地对北方诸势力进行压制。因此,对这一时期所建的长城所蕴含的真实意味,也需要结合其背景加以诠释理解。

关于修建长城的原因,目前有诸多说法如下:

A. 至战国时代,阻止战车的阡陌制被废止,出现了新的骑兵,为了抵御其入侵而修建。⑦顾炎武《日知录》卷31《长城》。

B. 自古以来的城郭制度发展扩大,在战争激化的战国时代,为守护庶民而修建。⑧市村瓒次郎:《长城の起源》,《支那史研究》春秋社,1939年。

C. 源自含“封(堆土)”意味的周代封建制度⑨桥本増吉:《支那古代の长城について(一)》,《史学》第5卷第2号,1926年。,在国拥有足够版图的阶段下,为抵御外患,守护君主、战斗斗人员而修建。①同上。

D. 华夏方面镇压异民族之地,并将之从中驱逐,为防止其回归而专门修建②Di Cosmo, Nicola. Ancient China and its enemies : the rise of nomadic power in East Asian history. Cambridge & New York: Cambridge University Press 2002.。

此外,由于长城的范围及时期跨度十分广泛,各自意义亦各自迥异。关于战国时期赵长城所特有的意义,另有数种说法。

E. 为防范北方民族南下,且利于开发边境地区而修建③沈长云等:《赵国史稿》。。

F. 由于武灵王实施亲胡外交,因此赵长城并未为抵御异民族,而是将异民族收于其内,从而防卫北边整体而修建④桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》。。

那么,这些说法中哪种较为恰当?很遗憾目前尚无确凿的文献上的证据。而根据实地考察,固阳县境内的长城大半位于山腹及山顶⑤张海斌、杨惦恩主编:《固阳秦长城》,内蒙古大学出版社,2007年。另外,笔者自身也曾进行过实地考察,参见水间大辅、柿沼阳平:《内蒙古自治区中南部城址视察记-フフホト市·包头市を中心に-》,《史滴》第23册,2012年。,并非在平地。何况,无论有无长城,胡的骑兵似乎都很难穿越山地。因此可以推知,长城并非为防止骑兵入侵,而且为其他目的而建设的。

那么,再次考虑长城所存在的意义时,便有防卫意义及象征意义两种可能。首先来看其防卫意义。长城的核心是每间隔数百米便设置有一座的烽燧,其目的是监视周边的胡,而长城本身则便于士兵在各烽燧间移动,并防止胡派出的侦察兵入侵。作为相同的事例,位于内蒙古自治区额济纳旗居延的汉长城值得关注。汉代长城亦并非紧密相连,其间更为重要的则是烽燧。各烽燧间又有宽达数米的“天田”⑥关于内蒙古自治区额济纳旗居延附近的长城,笔者自身曾进行过实地勘察,其中亦附有天田的照片。参见水间大辅、柿沼阳平、川村潮、楯身智志:《居延汉代烽燧·城邑遗址等踏査记》,《早稻田大学长江流域文化研究所年报》,第5号,2007年。。所谓“天田”是指一列平整的土线,负责监视的士兵们每日将土弄平,假使有敌人通过,则一定会在此留下足迹。其并非是防止敌兵的要塞,而是与烽燧一样对敌人的侵袭加以确认的设施,负责击退敌兵的则是都尉府等上级机构的责任⑦关于这一点,籾山明《汉帝国と边境社会》(中央公论社,1999年等有详细论述。)。因此,赵国长城很有可能具有与之类似的防卫性功能。然而仅凭这一点,尚无法准确地理解当时的赵人为何要发动庞大的人力及时间来营造长城。此时则需要注意长城所具有的象征意义。也就是说,赵国所建立的长城很有可能还具有划定赵国“国境”,并向长城内外宣示国威的象征性目的。虽然目前没有任何可以对此加以佐证的史料,但是只有如此解释才能说通赵国之所以举一国之力营造长城的这一做法。可以说,长城的营造是武灵王对北方诸势力强化统治政策的一个重要组成部分。

骑射改革,如前所述,意味着专为针对北方势力而制订的骑兵战术。关于是否骑射传入中原诸国发端于武灵王,亦或于武灵王之前便已有此战术,目前众说纷纭⑧关于武灵王首创的说法参见缪文远:《赵武灵王胡服骑射考·〈战国策检论〉稿之一》等。而主张在武灵王以前的中原已有骑兵的说法则有,顾炎武:《日知录》卷29《骑》;沈长云等:《赵国史稿》等。此外,大室干雄:《胡服骑射》根据《史记·张仪列传》中“张仪去,西说赵王曰,敝邑秦王使使臣效愚计于大王。大王收率天下以宾秦,秦兵不敢出函谷关十五年。大王之威行于山东,敝邑恐惧慑伏,缮甲兵,饰车骑,习骑射……”,认为武灵王三年(公元前323年)以前,秦曾实施过骑射,而武灵王仅是对此之模仿罢了。然而,这样一来则与之前的“饰车马”相矛盾,前后文也变得不通顺。而且《史记》的各版本均非“骑射”,而是作“驰射”或“战射”(参见水野利忠:《史记会注考证校补》)。可见,大室干雄的说法有误。。另外,关于武灵王所实施的骑射改革为赵国增加了多少骑兵也有诸多说法。不管怎样,这些都无疑表明针对北方采用了骑兵战术。

舟楫改革则是建造战斗中使用的船舶,将之调配至位于赵国与齐国、中山国的边境河流处。据此,不仅有效防备了来自齐与中山的侵略,反过来还强化了在齐、中山入侵时己方的战斗力。就这一点,石本利宏进行过较为详细的研究⑨石本利宏:《战国赵における“胡服骑射”改革》。,似乎在齐国这方面建造舟楫很早便已开始。

关于胡服改革的目的,目前已有诸多说法(参见本文第一节)。其中,自顾炎武《日知录》以后的多数研究成果均将胡服看作是骑射的前提条件,认为两者同属军制改革。然而,从结论上看,胡服改革不仅限于军制,其对于礼制亦带来很大影响,似乎武灵王本人的最初目的便在于此。若细观有关胡服改革的史料,可以发现,其实施的主要目的并非为军制改革,属于礼制改革的可能性很大。关于这一点,很早以前沈长云、桥本明子等便已有所指出。其中,桥本明子的研究颇为详细⑩桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》;沈长云等:《赵国史稿》,中华书局,2000年。。其列举了武灵王要求臣下身着胡服上朝、令太子的傅身着胡服及强制宫廷内部皆穿胡服这三点,指出胡服改革并非直接与强化军事实力相挂钩。在此基础上又提出,当时的服饰体现了穿衣者的身份地位,改穿胡服表现了试图摆脱来自周王朝的礼仪秩序,靠近北方异民族的世界,指出了胡服改革在礼制改革上所具有的意义。然而,最早被命令穿胡服的人是“将军、大夫、适子、戍吏①《水经》卷三《河水》注引《竹书纪年》:“魏襄王十七年,邯郸命吏大夫奴迁于九原,又命将军、大夫适子、戍吏皆貉服矣”。但是正如宋·吕东莱《大事纪》所指出的,魏襄王十七年是周赧王十三年(前302—赵武灵王二十四年),其与《史记》六国年表周赧王八年—武灵王十九年条“初胡服”在年号上有矛盾。缪文远:《赵武灵王胡服骑射考·〈战国策检论〉稿之一》虽然支持《竹书纪年》的说法,但却没有确凿证据。武灵王十九年的胡服改革在《史记》与《战国策》中记载颇为详细,在年号上应该不至于有大的偏差。有可能是武灵王十九年向上层阶级的人们发布胡服令后,又于武灵王二十四年再次下令将范围扩大至下级军吏。因此,将“将军大夫适子戍吏”改为“将军、大夫、适子、戍吏”这一通行说法,应将之理解作“将军的适子、大夫的适子、戍吏”才更为妥当。这里的“适子”究竟是谁之子并不明确。”,他们分别是军队的统帅或军官、士兵。由此,有人提出,由于着胡服利于战争,才产生了相关的改革计划②缪文远:《赵武灵王胡服骑射考·〈战国策检论〉稿之一》。,并从上层开始逐渐普及开来。另外,由于胡服改革引发了强烈的反对,因此可以想见,上层试图通过率先在朝廷穿着胡服,从而达到逐步向下渗透的目的。这样一来,按照桥本明子所列举的证据来看,胡服改革的真实目的很难在军制改革之外寻求。

但我们还有别的证据。值得注意的是,第一,武灵王的改革并非单纯的导入了骑马时的袴。如果为方便骑射的话,武灵王只要将原有的裙式军服改为右衽的上衣与骑马用的袴便足矣。事实上,汉代的袴依照华夏文化礼仪秩序,穿在右衽的上衣之下③林巳奈夫:《汉代の文物》,京都大学人文科学研究所,1976年。。关于武灵王的“胡服”,虽然围绕其长短、形状等有多种说法④王国维《胡服考》等。,却属于“左衽”⑤据《赵世家》,毋卹(赵襄子)的朱书预言中说,赵国将会出现一位风貌怪异的君主,其“左衽界乘”,至休溷诸貉,南讨韩、魏,北灭黑姑。“左衽界乘”的“王”正是指武灵王。另外,王国维:《胡服考》认为胡服相当于唐代的褶(右衽),而这也仅是基于后世注释的推测罢了。,是真正的胡服。对于这种衽的变化,我们必须认识到,其与骑射间无直接关系,其真实意图也已超越了军制改革的范畴。第二,武灵王头戴胡所特有的冠⑥关于“冠”,东汉蔡邕《独断》卷下云:“武冠,或曰繁冠。今谓之大冠,武官服之。侍中、中常侍加黄金,附貂蝉鼠尾,饰之。太傅胡公说曰,赵武灵王效胡服,始施貂蝉之饰。秦灭赵,以其君冠赐侍中”。另外,《续汉书·舆服志下》中可见两种类型的武冠,前者“武冠,俗谓之大冠,环缨无㽔,以系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。……鹖者勇雉也。其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉”,这是前引《独断》中的“大冠”,来自武灵王。关于另一种,“武冠,一曰武弁大冠,诸武官冠之。侍中、中常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之赵惠文冠”,这被认为来自于武灵王之子恵文王。但《后汉书》云:“惠文冠”,王先谦《后汉书集解》云:“赵惠文王,武灵王子也。其初制必甚粗简,金玉之饰,当即惠文后来所增,故冠因之而名”,可见其来自武灵王的可能性极大。后者的别名为“鵕鸃冠”(刘昭注),据《淮南子》卷九《主述训》:“赵武灵王贝带鵕䴊以朝,赵国化之”,其原为武灵王自身的王冠。而关于“带”,前揭《淮南子》中有“贝带”。而关于“靴”,《太平御览》卷六九八所引刘煕《释名》云:“鞾本胡名也。赵武灵王始服之”,曹魏文帝《典略》云:“三代以前,人皆跣足。三代以后,始服木屐。伊尹以草为之,名曰履。秦世参用丝革靴。本赵武灵王易胡服,令有司衣袍者宜靴”。这些冠、带与胡服一起被分于部分臣子。参见《战国策·赵策二》云:“遂赐周绍胡服衣冠貝带黄金师比,以傅王子也”等。另外,五代马缟《中华古今注》卷上《靴笏》云:“靴者仿古西胡也。昔赵武灵王好胡服,常服之。其制短,靿黄皮,闲居之服。至马周改制,长靿以杀之,加之以毡及绦,得著入殿省敷奏,取便乘骑也,文武百僚咸服之”,将靴子看作更为方便骑马之物。另外,《中华古今注》卷中《搭耳帽》云:“本胡服。以韦为之,以羔毛络缝。赵武灵王更以绫绢色为之,始并立其名爪牙帽子。盖军戎之服也”。何清谷:《赵武灵王与胡服骑射》认为爪牙帽子等同于武灵王所创作的帽子,也等同于在北方用于防风沙的帽子。正如何清谷所指摘的那样,靴子和爪牙帽子的确可以看作是军制改革的一部分。然而,《中华古今注》仅仅是后世的一个解释,而同时导入的贝带、冠、貂蝉之饰则未必以骑射为前提。,腰缠胡所特有的贝壳制的带子,冠上插有美丽的鸟羽,脚踩胡靴。正如沈长云等人所指出的那样,这些装饰品亦与军制改革无关⑦沈长云等:《赵国史稿》,中华书局,2000年。。至此可以论定,胡服改革的意图是为了摆脱源自周朝的礼仪秩序,向北方异民族世界靠拢。这种改革的效果立竿见影,以致于在当时似乎的确招揽了一批胡前来⑧《史记·赵世家》武灵王十九年云:“遂胡服招骑射”。但正如缪文远:《赵武灵王胡服骑射考·〈战国策检论〉稿之一》所指出的,骑射部队也许只是驻屯于“骑邑”而已。胡服骑射究竟在赵国全国普及到何种程度仍留有疑问。事实上,武灵王为了令习骑射而在原阳专门设立“骑邑”时亦受到了牛赞的激烈反对(《战国策·赵策二》)。此外,胡服的普及程度也值得怀疑,赵彦、赵兴州、吴志玮:《战国时期赵国服饰文化的中原特征》也指出,战国时期赵国即使在其后也依旧以深衣为中心,将已有的服饰文化持续了下去,(《黑龙江民族丛刊(双月刊)》,2010年第3期。)。

再此,还有一点需要补充说明,亦即所谓“北方的异民族”究竟是什么样的人群。特别是他们在史料中被称作 “三胡(《史记·赵世家》作林胡、楼烦、东胡)”、“黑姑(参见《史记·赵世家》)”、“林胡、楼烦(参见《史记·匈奴列传》)”、“羯羠(参见《史记·货殖列传》)”等,但相互之间又有何不同?关于这一点,以往的多数研究均将视线放在北方异民族与汉人在民族系统及血缘、文化的差异上。但是,这种将他们看作某一特定的民族集团,以试图系统的加以探寻其根源的作法从一开始便存在缺陷。因为,第一,即使是在居住于赵国西北部的民族集团内部,被武灵王收于其麾下的集团虽然被称作“三胡”、“黑姑”、“羯羠”等,但这些“族名(ethnonym)”均属于外名(外部人士为称呼某一特定人群而创造并使用的称呼),并非内名(人们为了确认自我而起的名字),他们并不一定同属于一个民族单位里。第二,民族单位未必等同于文化性单位。因此,并不能将对特定考古遗物的器型分析等得出的文化性单位看作是一个民族单位。原本各文化间的区分便十分暧昧,以哪个考古遗物为基准亦不尽相同。而且,究竟应该关注哪一个文化特征,忽视哪一个文化特征,也取决于观察者自身的视角。第三,北方异民族起源的神话无一能作为系统分析的对象。因为“三胡”、“黑姑”、“羯羠”等即为外名,且其所属集团的范围亦无法界定,因此无法究其根源。关于起源的神话包含有外部虚构(etic)及自身口述流传(emic)两种,二者均未必等同于事实,仅仅与其自身所具有的自我认同意识的形成相关。基于这三点,可以说,想要对“北方异民族”进行严密的定义十分困难①以上论点常在Moerman Michael. Ethnic Identification in a Complex Civilization: Who are the Lue?. American Anthropologist. no.67. p.1215-及1230 1965. Barth,Fredrik ed. 1969. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. London: George Allen & Unwin以后的人类学研究中被指出。在日本也有小坂井敏晶《增补 民族という虚构》等成果,筑摩书房,2011年。另外,采用同样的观点所进行的古代史研究之一还有王明珂(柿沼阳平译):《中国汉代の羌(五)-生态学的边境と民族的境界-》,《史滴》第33号,2012年批判了将汉代的“羌”看作固定民族的传统看法。。因此,在本文中,不会触及有关“北方异民族”的研究,而仅从“武灵王等人将某一特定集团称作‘三胡’、‘黑姑’、‘羯羠’”,以及“该集团身着胡服”、“武灵王通过自身着胡服试图接近他们”这几点进行确认。

那么,胡服改革究竟衍生出何种效果?首先值得注意的是,胡服改革受到大臣们的强烈反对这一点。《史记·赵世家》及《战国策》对其情况进行了详细的描述。如前所述,其中夹杂有关于商鞅变法的逸闻,虽然其描述在涉及到围绕胡服所进行的武灵王及臣下的争论部分时有较强的故事性,但正如《史记·赵世家》及《战国策》中所描述的那样,由于胡服改革意味着脱离周所确立的礼制秩序,因此招致强烈反对这一点是没有疑问的。其次,胡服改革在引起华夏内部对立的同时,也在相当程度上消解了赵国内部许多胡人的不满。于是,对胡服骑射持赞同意见的大臣肥义将之比喻为舜前往苗民之中舞乐,禹前往裸国脱衣的佳话的重演。意味着对苗、裸所实施的安抚政策②《史记·赵世家》武灵王十九年条云:“肥义曰,臣闻疑事无功,疑行无名。王既定负遗俗之虑,殆无顾天下之议矣。夫论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。昔者舜舞有苗,禹袒裸国,非以养欲而乐志也,务以论德而约功也……。王曰,吾不疑胡服也,吾恐天下笑我也。狂夫之乐,智者哀焉。愚者所笑,贤者察焉。世有顺我者,胡服之功未可知也。虽驱世以笑我,胡地中山吾必有之。于是遂胡服矣”。。从中也可看出,当时在赵国居住着为数不少的胡人,而提倡胡服无疑对于支配该群体具有显著效果。那么,赵国内部为何会有如此多的胡人、其从何时开始出现、人口有多少?

对于这些问题,从地图可见,赵国所处的地理环境几乎没有平地,而是山地,其人口的大多数为胡人。赵的王族原本是大国晋国的大夫归属于周的礼制系统,随着晋的分裂,华夏人多半被划归于魏、韩两国。相较而言,赵国在当时其据点位于北方,在地势上属于以山地为主的势力。因此,赵虽为华夏国家,其国内却拥有大量的山地及胡人。基于这样的原因,赵国国民应该早已具备身着胡服、习骑射的文化土壤。只是由于赵国王族向来自负为晋以来的华夏族的一员,因此才对军制改革加以强烈反对。可以看出,这种矛盾早在赵国建国初期便已有之,而真正开始果断解决这一矛盾的则正是胡服骑射改革的实施。“胡服”改革消除了赵国建国以来便已有的国内矛盾,是让王族接近原本便占大多数人口的胡人的一种文化上的转变政策。事实上,“胡服”改革的反对者是赵国的王族,含有大量“北方异民族”的庶民们则未有因此叛乱的迹象。此外,《史记·货殖列传》云:

种、代,石北也,地边胡,数被寇。人民矜懻忮,好气,任侠为奸,不事农商。然迫近北夷,师旅亟往,中国委输时有奇羡。其民羯羠不均,自全晋之时固已患其僄悍,而武灵王益厉之,其谣俗犹有赵之风也。明确记载早在晋未分裂之时,在赵地便已存在有大量异民族,武灵王助长了他们的风俗。

通过本节的讨论可知,(一)修建长城、(二)骑射改革、(三)舟楫改革、(四)胡服改革均是为支配北方诸势力而实施的政策,且在军事、外交、礼制等方面发挥了种种效果。可以说,武灵王在对北方诸势力的控制上取得了一定程度的成功。不仅成功征服中山③关于武灵王征服中山,《史记·赵世家》恵文王三年条云:“灭中山,迁其王于肤施”,《史记》六国年表恵文王四年条云:“围杀主父,与齐燕共灭中山”,《资治通鉴》周赧王二年—赵恵文王四年条云:“赵主父与齐燕共灭中山,迁其王于肤施”等,如桥本増吉:《支那古代の长城について(一)》等所指出的那样,存在恵文王三年主父实施征伐的可能性,也有恵文王四年恵文王前往征伐的可能性。何清谷:《试谈赵灭中山的几个问题》,《秦史探索》,兰台出版社,2004年,列举数条史料,支持惠文王三年说。笔者也根据《韩非子·外储说左上》“主父曰善。举兵而伐中山,遂灭之”所云武灵王消灭中山,遵从恵文王三年说。,安定代地,还将“三胡”、“黑姑”、“羯羠”等收入其下。因而,《史记·赵世家》云:

[武灵王]变服骑射,以备燕、三胡、秦、韩之边。且昔者简主不塞晋阳以及上党,而襄主并戎取代以攘诸胡,此愚智所明也。先时中山负齐之强兵,侵暴吾地,系累吾民,引水围鄗,微社稷之神灵,则鄗几于不守也。先王丑之,而怨未能报也。今骑射之备,近可以便上党之形,而远可以报中山之怨。

那么,他为什么要将势力延伸至北方?此外,武灵王为何在国内不称“王”,而是自称“君”及“主父”,且在生前便让位于其子呢?仅关注胡服骑射改革尚无法全面地解答这些问题。在此,重新对武灵王的事迹加以俯瞰。其可以分为两个阶段。即修建长城、骑射改革、舟楫改革、胡服改革这四个方面的改革所构成的前期改革,及基于此的后期改革。而若将前期与后期的改革放置于一系列整体措施下解读,则可以对武灵王的一生所企划的远大规划有一个较为全面的把握,上述诸问题的解答亦迎刃而解。

三、武灵王的后期改革及其目的

武灵王为何起意征服西、北部的山岳地区?反过来说,武灵王为什么不将其势力扩展至东部及南部?其原因之一在前文已有提及,即赵国对于中山国的旧恨。然而,作为一国之君的武灵王不大可能如此感情用事。而且赵国在长年累月与四周诸国的战争中,与其他国家亦存在或多或少的仇怨。因此,优先选择西、北部地区进行攻击一定另有原因。事实上,赵国在武灵王之前曾经向东、南部地区进行过扩张①《史记·赵世家》武灵王十九年条云:“春正月,大朝信宫。[武灵王]召肥义与议天下,五日而毕。王北略中山之地,至于房子,遂之代,北至无穷,西至河,登黄华之上。召楼缓谋曰,我先王因世之变,以长南藩之地,属阻漳、滏之险,立长城,又取蔺、郭狼,败林人于荏,而功未遂。今中山在我腹心,北有燕,东有胡,西有林胡、楼烦、秦、韩之边,而无强兵之救,是亡社稷,奈何。夫有高世之名,必有遗俗之累。吾欲胡服。楼缓曰善。群臣皆不欲”。。那么,赵国为什么在武灵王时期在国策上发生了180度大转弯?从结论上来看,至少有两个意图含在其中。

第一,这是基于当时中原势力的分布所考虑的。众所周知,当时赵国的东南有齐、魏、韩、秦,齐国处于威王、宣王、湣王时期,秦则处于惠文王、武王、昭襄王时期,均十分强势。另一方面,南方的魏、韩则呈现颓势,并不断被秦所侵蚀。在这种情况下,赵国能独立应对的对手,并非齐、秦,只有魏和韩。然而,魏、韩、赵同属大国晋国分裂后产生的国家(三晋),而三晋在分裂状态下是无法单独对抗秦、齐两国的。因此,赵所看重的并非是三晋相争,而是三晋联合以备西边及东边的秦、齐二国。事实上,武灵王在其即位后并没有与魏、韩进行全面战争,而魏、韩也向赵展示了一定的臣属姿态②武灵王元年,武灵王尚幼小时,由阳文君赵豹为宰相,魏恵王、韩宣王各与太子来朝。。就这样,赵国针对迅速抬头的秦,与魏、韩、燕等结成了联军。然而,即使以三晋之合力,此时也已不是秦的对手(《史记·秦本纪》)。或许这正是促使武灵王在政策上发生180度大转弯的原因。换句话说,武灵王认识到现阶段无法对抗秦、齐,在武灵王十年,代以燕昭王、秦昭王为后盾,向秦、韩、楚、魏、齐派遣重臣,不仅与韩、魏、齐,与秦、楚两国亦建立了友好关系。在此基础上,为打开四方都有敌人的状况③《史记·赵世家》武灵王十九年春正月条。,将矛头对准了北、西部(含中山)的诸势力。特别是中山是其不共戴天之敌,对其发动攻击亦是顺理成章之事。第二,如笔者在另文中所指出的,当时在赵国的北侧有燕经济圈,其南侧则有洛阳经济圈。两个经济圈均各自有自身特产及独特的经济结构④Kakinuma ,Yohei. The Emergence and Spread of Coins in China from the Spring and Autumn Period to the Warring States Period. 2014.。在这种状况下,赵为了提高经济利益,连接两大经济圈,自身成为经济圈之间的节点便十分重要。然而,承担广阔流通经济的商人为楼烦等国人,武灵王有必要对他们采取怀柔政策,将之拉入自身阵营。而中山又恰恰位于连接赵国首都邯郸与燕经济圈的轴线上。因此,武灵王才决定消灭中山,将之吞并。这才是被称作“中山地薄人众,犹有沙丘纣淫地余民,民俗懁急,仰机利而食(《史记·货殖列传》)”的中山的真正价值所在,在该广大区域的交易中常常使用各种“布钱”⑤Kakinuma ,Yohei. The Emergence and Spread of Coins in China from the Spring and Autumn Period to the Warring States Period. 2014.。正如桥本明子所指出的,征服中山意味着代与邯郸的连接。代是与中国西北地区进行交易的重要窗口之一。因此,武灵王征服中山也开拓了以游牧民族为媒介的东西交易政策⑥桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》。。由于从作为其交接点的云中及包头出土的青铜货币并不多,因此可知在该区域的交易过程中,布帛与黄金更受欢迎。如此一来,被冠以“中央之国”、“四达之国”、“四战之国”等名称的赵国作为广大经济的旗手实现了其经济的发展。

那么,赵国在其后又走上了怎样的道路?值得注意的是,如前所述,《战国策》及《史记》中描述了武灵王及其臣下围绕“胡服”所进行的激烈争论。武灵王有力的反驳使得臣下最终对其开始接受。然而,推倒现有的文化及常识往往伴随着巨大困难,并非仅凭合理的逻辑便能完成。因此《战国策》及《史记》所描述的故事性记载难以令人信服,其背后应该有着更为复杂曲折的争论过程及政治性引导。另外,即使王族们在表面上服从武灵王的意见,在内心深处依旧顽固,怀有排斥心理的大臣仍然不在少数。那么,试图接近北方异民族的武灵王在此后是如何与根深蒂固的反对派势力交锋的?换句话说,武灵王在其后应该也实施了考虑到反对派势力的政治政策。

那么,若整理“胡服”改革以后武灵王的动向,第一,他不“称王”,仅长期称“君”或“主父”。也就是说,武灵王虽然在武灵王三年曾一度“称王”,但在其后,他就以国力不足为由而停止了“王”号⑦关于“五国相王”事件,所谓“五国”是哪五国有诸多说法。现在较为可信的是主张赵、韩、魏、燕、中山的,杨宽:《战国史》,上海人民出版社,1980;缪文远:《战国策考辨》,中华书局,1984;沈长云等:《赵国史稿》,中华书局,2000等。此外,关于这一事件的发生时期也有疑问。有据赵世家武灵王八年条“五国相王,赵独否,曰,‘无其实,敢处其名乎’。令国人谓己曰君”而产生的武灵王八年说。但正如陈平:《燕史纪事编年会按》,北京大学出版社,1995;钱穆:《五国相王考》,《先秦诸子系年》中华书局,1985等所指出的那样,前引武灵王八年条是强调武灵王取消王号时期的文章,并不能成为“五国相王”发生于武灵王八年的证据。应该是武灵王三年称王,武灵王八年取消称王的吧。,在此后也一直没有再度“称王”①关于武灵王八年以后其是否曾经恢复过王号这一点有诸多说法。例如,清·梁玉绳《史记志疑》认为,赵世家有“十一年,王召公子职”的记载,亦即武灵王于武灵王十一年恢复了王号。然而,钱穆:《五国相王考》则认为,在赵世家中,武灵王始终被称作“王”,而其最后自称为“主父”,因此武灵王应该没有恢复过其王号。沈长云等:《赵国史稿》也通过别的史料对这一说法进行了引证。笔者取钱穆说。。然而,若武灵王在其执政初期以能力不足为由不称“王”这一点尚可以理解,但在其实施前期改革战斗力得到强化后仍然以同样的理由拒绝称“王”号,则难以说得通②桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》认为,“五国相王”的五国分别指韩、赵、魏、燕、齐,武灵王取消称王的时期为武灵王八年。武灵王由于五国联军被秦击败(《史记·秦本纪》惠文王七年条),于同年表明自己不参加合纵,从而取消了王号。但是五国里含有齐这一点有问题(前揭注释)。而且,在五国联军败北后的第二年,赵联合魏、韩一同进攻秦,其后又反复参与合纵连横,因此武灵王取消王号不大可能与武灵王八年表明不参加合纵有关。。而且,严密说来,武灵王让“国人”称他为“君”,这种作法与西汉时代的南越正好相反。南越君主由于畏惧西汉,对西汉一直自称“王”,但在南越国内却僭称“皇帝”。武灵王则相反,在国内取消了“王”号。值得注意的是,武灵王通过“胡服”改革试图背离周王朝,向北方异民族世界靠拢,从而引起国内激烈的批判。在这种情况下若仍僭称“王”,则会使得重视周制的反对派变得愈加激烈。因此,武灵王通过向国内自称“君”号,则正是为了减轻与重视周制的臣子们的摩擦。这与东汉末年曹操没有选择强行登基如出一辙,可以看作是出于对既有礼仪秩序的考虑。而且,武灵王仍旧保持了周室辅佐者姿态的大原则这一点从记载了关于武灵王容姿的《史记·赵世家》亦可窥见。《史记·赵世家》形容武灵王的嘴如同鸟喙,与嬴姓始祖之一的中衍(殷帝大戊的功臣)具有相同特征,暗示了武灵王是中衍的转世,这也从侧面印证了武灵王自己认可其为周室的辅佐者身份。

这样一来也就可以作如下解释。武灵王在其前期改革后便让位于其子。这种于生前让位的事例在战国时期属于异类中的异类,极为罕见。而且武灵王从“君”变为“主父”,儿子为“王”。但是“王”位一直以来在国内都是武灵王所回避的号,因此乍一看颇有些矛盾。为何惠文王即了“王”位?再次探寻武灵王让位的原因,《史记·赵世家》武灵王二十七年条云:

二十七年五月戊申,[武灵王]大朝于东宫,传国,立王子何以为王。王庙见礼毕,出临朝。大夫悉为臣,肥义为相国,并傅王。是为惠文王。惠文王,惠后吴娃子也。武灵王自号为主父。主父欲令子主治国,而身胡服将士大夫西北略胡地,而欲从云中、九原直南袭秦,于是诈自为使者入秦。

这说明武灵王在让位后作为“主父”继续“胡服骑射”改革,统治北方异民族,而将对国内华夏人的统治权委托于其子惠文王。也就是说,武灵王通过前期改革试图“背离周王朝——向北方异民族靠拢”,自己并没有进一步以“称王”的手段加剧对周室的背离,从而避免了与中原诸国的摩擦。同时,又让其子为赵(华夏之国)的“王”,以此对于北方异民族及华夏人进行分割统治。事实上,在惠文王即位之时,国内的“大夫”并不面向“主父”,而是对惠文王“悉为臣”。原本,惠文王的傅(周绍、肥义)被强制身着胡服,惠文王虽然也难免受到了胡服的熏陶,但主父对惠文王的要求则是“治国”。也就是说,依靠胡服骑射的对外征伐在其后属于主父(武灵王)的职责。而且,据在惠文王即位前后捏造的故事,赵的宗祖赵简子曾在梦中与天帝相见,预言其第十代子孙(武灵王)会成就数种伟业,并娶舜的后裔(《史记·赵世家》)。这里出现的舜的后裔是指惠文王的母亲惠后吴娃(孟姚)。通过这一记载表明惠文王延续了代表华夏正统的舜的血液。吉本道雅认为《史记·秦本纪》开头中的划线部分是其后补充插入的关于武灵王的预言③吉本道雅:《战国期の易姓革命说》,《中国古代史论丛》,第5集,2008年。。

女华生大费,与禹平水土。已成,帝锡玄圭。禹受曰:“非予能成,亦大费为辅”。帝舜曰:“咨尔费,赞禹功,其赐尔皁游。尔后嗣将大出”。乃妻之姚姓之玉女。大费拜受。

吉本道雅认为这条预言“将这一对夫妇神秘化,以强调惠文王的正统性”,“为了淡化前295年弑杀武灵王的污名,而在弑杀后不久捏造的”。然而,这个故事是将武灵王、惠后吴娃、惠文王三人神格化的记载,似乎并没有淡化弑杀武灵王污名的作用,因此,这一记载有可能是在惠文王即位前后杜撰的。这表明惠文王作为“胡服骑射”的武灵王之子,不仅拥有支配胡人的资格,其作为舜的后裔同时亦享有华夏之王的身份。也就是说,从这一阶段起,赵开始转变成为同时受其境内北方异民族及华夏人所共同拥护的一个大国。本文将之称作“后期改革”。这种分为前后两期的一系列改革如前所述,其与其他国家所实施的改革有着截然不同的特质。因此,诸如将商鞅变法与武灵王的诸改革单纯加以比较,并提出“前者比后者在某处更为出色”等看法④孙乾博:《论胡服骑射促使赵国逐渐走向衰亡》;侯廷生、郝良真:《试论战国后期的秦赵关系-兼评赵国灭亡的根本原因》,《先秦两汉赵文化研究》,方志出版社,2003年等。,仅是将前者作为评判后者的基准罢了,也正因此错失了武灵王改革的本质。此外,《韩非子》中可以看到关于武灵王的记载,在其中均认为弑杀武灵王的首谋是惠文王的傅李兑(奉阳君,亦作李税、李脱),而这才应该是惠文王为洗刷其弑杀父王所捏造的故事吧。

其后,赵国武灵王开始计划讨伐秦。前引《史记·赵世家》惠文王元年(前299年)条云:

主父欲令子主治国,而身胡服将士大夫西北略胡地,而欲从云中、九原直南袭秦,于是诈自为使者入秦。《史记·赵世家》中的“略”字一般作“侦查”之意①桥本明子:《战国赵の“胡服骑射”》。,在此处亦不大可能为率领士、大夫进行攻击之意,因此,“略”字意为“侦查”,亦是为攻击秦而进行的事先准备。

但是武灵王最终并没有如愿以偿对秦发动进攻便结束了其一生。在其统治 20年后开始宠幸妃子吴娃,废黜太子章而立吴娃之子为惠文王。在此后长达数年间长居深宫②《史记·赵世家》云:“主父初以长子章为太子,后得吴娃,爱之,为不出者数岁”。,导致对秦、齐的征讨计划被延迟。太子章并未完全被放逐,而是被列为代的安阳君,章后来试图秘密对惠文王策划发动政变,以致于连武灵王亦受到其牵连致死,这也是阻碍武灵王实施其计划的最大原因。即便如此,在武灵王死后,赵国的威势并未随之迅速衰落,而是接二连三地涌现出如廉颇、乐毅、赵奢、李牧这样的铮铮名将,追随包括有齐国的诸国共同抗秦。主管手工业的官僚制度方面也在惠文王时期得到了长足的进步和完善③参见下田诚的研究报告:《武灵王から恵文王へ-青铜兵器铭文から见た战国麓の机构的改革の实践-》,2011年度第三回例会,2012年3月10日,于东京大学。。如前所述,赵通过确保代、中山,成功使得“燕经济圈”、“戎经济圈”及“洛阳经济圈”相连接,并以此极大提升了经济利益,直至赵国灭亡。战国末期在赵国滞留着以吕不韦为首的大商人,冶铁工商业者们积极地致力于开发新技术也与“经济圈”的联通密切相关。即便如此,赵国依然没有能够完成武灵王以来所提出的由北方讨伐秦的计划。其中的重要原因之一便是以往研究已经多次指出的,失去了一代英雄武灵王的缘故④赵志超:《论赵武灵王的袭秦战略》,《战争史研究》,2011年第5期。。然而,如前所述,赵国在其后名将辈出,并非人才不足。令人注意的是,与主父和惠文王将华夏与戎进行分割统治时期相比,在武灵王死后,必然会出现对北方统治松弛的现象。事实上,在赵国,其后匈奴屡屡叛变,李牧等人不得不对其进行讨伐。在这种状况下,所谓的自北边征讨秦的计划自然难以得到贯彻实施。而且赵国不仅在针对秦的合纵遭遇失败(外交性失败),还由于将军赵括的失策导致长平之战的惨败(战术性失败)。原本,关于赵括之所以在长平遭受如此大败的一个重要原因,有赵国粮草不足的说法。得到这样的结论是由于论者强调赵国是农业欠发达的国家,因缺乏经济实力而最终败给了秦⑤孙乾博:《论胡服骑射促使赵国逐渐走向衰亡》认为赵之所以灭亡,其原因在于:1.赵是农业欠发达国家,2.国家与民意不相符合,3.政局动荡,4.因为过度的军国主义而导致疲惫。然而,如前所述,第1点原因并不能成为其原因。后三点原因也较为抽象,看不出与其他国家的区别。此外,高峰:《战国中后期赵国重商政策所产生的作用及其影响》(《学术探讨》2011年8月)认为,赵国虽然享有广阔地带的商业利益,但最终由于其农业生产力低下而导致最终在长平之战走向灭亡,其结论与孙乾博论文相一致。[附记]本文是对拙撰日文论文的译文:《战国赵武灵王の诸改革》,《日本秦汉史研究》,第13号,2013年3月,第58-85页。。诚然,赵国作为辽阔的经济地区的旗手一跃成为大国,但其多数领土为山地,粮食的自给率并不高,在逾一年的长平之战时还曾向齐国请求过粮食方面的救援(《史记·田敬仲完世家》)。但若细读《史记·田敬仲完世家》的记载,可知赵军的败北与粮食援助并没有任何直接的因果关系。倒不如说问题在于齐、楚完全没有向赵军输送任何援军。其他的史料也都没有记载长平的败因是出于粮食不足,也看不出任何赵曾向燕、魏、韩、楚寻求粮食支援的痕迹。相反,当时的赵国不仅周全的灵活运用其作为宽广的经济旗手的地位调配供给粮草,长平之后的首都邯郸在遭到攻击时仍然保持有一年以上的余粮。因此,将农业欠发达的赵国断然等同于经济落后国这一见解显然仍有商榷的余地。《吕氏春秋·应言篇》云:

秦虽大胜于长平,三年然后决,士民倦,粮食……。

可见,长平之战也给秦很大打击。且“粮食”后面脱一个字,但它在文脉上看应该意味着“缺乏”。也就是说,当时的秦国也缺乏粮草。要言之,赵国是一个与秦国有着不同经济基础的大国。即便如此,其依旧没有独立对抗秦国的实力。因此,在经过一年以上的消耗战后,赵国终于在外交、战术上陷入了困境。

结 语

本文对战国时期赵武灵王所实施的一系列改革进行了探讨。武灵王十九年(公元前307年)起以胡服改革、骑射改革、舟楫改革、修建长城为轴心实施前期改革,以此为基础,确立了以武灵王为主父率领胡服骑射部队,国内行政则由惠文王掌管的这一双重统治体系。然而,前期改革并不单纯囿于军制领域,更多的还体现出“从源于周王朝的礼仪秩序逐渐脱离转而向北方异民族世界接近”的这一作为礼制改革的计划,其目的则是为了将北方诸势力收入其掌控之下,从而与齐、秦抗衡。基于上述计划,武灵王对其之前的国家战略进行了180度调整,企图联合南、东部,向北、西部推进扩张。最终,赵国以代、中山、邯郸为节点,成功的将燕经济圈、戎经济圈和洛阳经济圈相连。但是胡服骑射这一战术仅在山岳地带才能发挥其原本的效果,实施胡服骑射并未使赵国在军事上较其他诸国形成压倒性优势,再加上合纵的失利,使得单独对抗秦的赵国在外交、经济、战术上均无力与秦为敌,乃至最终迅速步入衰退的道路。

[1]靳生禾. 赵武灵王胡服骑射考辩——兼与缪文远先生商榷[M]//历史文献研究(北京新1辑). 北京:燕山出版社,1990.

[2]银雀山汉墓竹简整理小组. 银雀山汉墓竹简[M]. 北京:文物出版社,1985.

[3]郝良真,史延廷. 略论赵国兵种结构的演变——兼谈胡服骑射军事文化的影响[M]//先秦两汉赵文化研究. 北京:方志出版社,2003.

[4]藤田胜久. 《史记》赵世家の史料的性格[M]//史记战国史料の研究. 东京:东京大学出版会,1997.

K231

A

1673-2030(2015)04-0005-11

2015-09-15

柿沼阳平(1980—),男,日本东京人,日本帝京大学文学部史学科专任讲师、早稻田大学长江流域文化研究所特别研究员。