离职后福利设定受益计划会计核算例析

华北水利水电大学管理与经济学院 刘艳丽

一、引言

财政部于2014年年初,修订发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。此次修订充实完善了短期薪酬及辞退福利的相关规定、新增了离职后福利内容,涵盖了除以股份为基础的薪酬以外的各类职工薪酬。福利的会计核算是难点,特别是其中的设定受益计划,仅从准则条款的字面上看,某些相关概念就非常晦涩难懂。本文拟通过举例的形式详细介绍离职后福利计划的会计核算方法,以期能够对修订后职工薪酬准则中该部分内容的理解起到抛砖引玉的作用。

新准则将离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划两种,二者的会计处理方法完全不同,对其进行正确的区分是准确核算离职后福利计划的前提。设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划,而设定受益计划是指除设定提存计划以外的其他离职后福利计划。两者区分的标准是承担离职后福利义务的主体不同,设定提存计划义务的承担主体是企业以外的第三者,一般为社会保险经办机构、基金公司等。例如企业为职工缴纳的养老保险和失业保险,职工离职后由保险机构支付其相应的福利金额,如果以后保险机构不能按约定向职工支付福利,企业也不再承担替代支付的义务,这就是一项设定提存计划;设定受益计划的义务承担主体是享受服务的企业本身。例如,某企业为了能够留住高级管理人才,拟定一项计划。该计划约定,如果满足条件的管理人员能够连续在企业工作满十年,离职后企业将每年承担其医药费用的50%,在这项计划中,义务的承担者为企业本身,这项规定就属于设定受益计划。

二、设定受益计划义务确认的会计核算

设定受益计划义务的确认包括入账时间确认、入账金额的确认和所入账户的确认。

(1)设定受益计划入账时间的确认。企业会计准则规定,企业应将设定受益计划义务归属于职工能够获得离职后福利而提供服务的期间,而不是离职前为企业提供服务的所有期间。例如,一项计划规定,为企业服务满10年以上的职工,将会在离职时获得一次性10000元的福利补助,预计某职工将在15年后离职,则其15年后所能获得的10000元福利应平均归属于其提供服务的最初10年。

(2)设定受益计划入账金额的确认。企业在某期确认和设定受益计划相关的负债时,要将未来支付给职工的离职后福利折现,金额包含:一是与当期服务相关的设定受益计划义务的现值,二是前期累计确认的设定受益计划义务现值所产生的利息。

[例1]假设某企业为了能够吸引高级人才长期留在企业而出台一项规定,该规定的内容如下:学历为硕士以上的管理人员,如果能够连续为企业服务5年以上的,离职后可以一次性获得50000元的补助。假定该规定开始执行当期,企业预计有某位学历为博士的部门经理刚好5年后将要离职。表1可以反映该部门经理5年内每年设定受益计划义务的形成过程。(本例中假设折现率为10%)。

表1 设定受益计划义务计算表 单位:元

准则中明确规定,当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,企业应当按照直线法,将累计设定收益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务,至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。例如,某企业的一项设定受益计划规定,如果职工能够连续为企业服务满10年但不满20年的,在离职后可一次性获得10000元的补偿,如果服务的期限在20年以上的,可以在离职时一次性获得50000元的补偿。在这项规定中,显然,某职工的工作年限如果超过20年,其所获得的离职后福利的水平要明显高于工作年限介于10年和20年之间的职工,在这种情况下,按准则规定,应将50000元平均分摊至职工为企业提供服务的最初20年,即在职工提供服务最初的20年期间,每年按250元的现值再加上利息计入当期的损益。

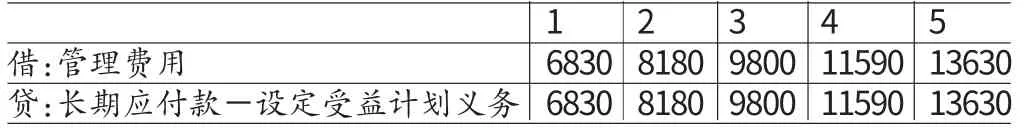

(3)设定受益计划所入账户的确认。设定受益计划义务属于职工薪酬的范畴,与其相应的负债本应记入“应付职工薪酬”科目中,但由于该科目只核算一年内到期的短期应付职工薪酬,而设定受益计划义务属于长期负债,所以应将其计入“长期应付款”科目,并通过“设定受益计划义务”明细科目和其他经济业务区分。借方应计入当期损益。例1中各年的会计分录如表2所示。

表2 设定受益计划义务各年会计分录 单位:元

二、设定受益计划精算假设变更的会计核算

准则规定重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动应计入其他综合受益,且在后续的会计期间不允许转回到损益中。这部分内容主要是指精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整而导致的设定受益计划义务现值的增加或减少,其中精算假设及经验调整主要指折现率的变化、福利金额或比例的增减、职工提供服务年限等条件的变更。

[例2]接例1,假设在第四年年初,企业决定调整折现率,将原来的10%调整为7%,其他条件不变。

分析:该例中,企业在第4年年初调整了折现率,这属于精算假设的调整。在调整前,企业已经按10%的折现率确认了三年的应付福利义务,企业应重新按7%的折现率追溯计算,并调整差异。调整的计算过程如表3所示。

表3 精算假设变更差异计算表 单位:元

表3中,按照7%的折现率计算,企业前3年期间应确认的累计设定受益计划义务应该为26180(7600+8732+9848)元,而其账面上累计已确认的设定受益计划义务是按照10%的折现率计算的24780(6800+8180+9800)元,差异为1400元,该差异在调整时,按照准则的规定,不允许计入损益,而是作为其他综合受益入账,且在后续期间不允许转入损益,但是企业可以在权益范围内转移,本文参考国际通行的办法,即在企业不再承担未来职工福利的支付义务时,可以将其直接转入未分配利润中。本例中企业在第4年年初调整折现率时所做的分录如下:

借:资本公积——其他资本公积 1400

贷:其他应付款——设定受益计划义务 1400

三、设定受益计划义务解除的会计核算

设定受益计划义务可以通过两种方式解除,一是职工离职后,企业根据计划条款和所包含的精算假设向职工支付福利。二是通过和其他主体的交易解除全部或部分福利义务,例如可以通过购买保险单而将福利义务一次性转移给保险公司。

[例3]接例2,假设企业在第5年年末职工离职时,按原计划一次性支付给该职工福利50000元,则在实际支付时的会计分录为:

借:长期应付款——设定受益计划义务50000

贷:银行存款 50000

本例中由于设定受益计划的精算假设曾经发生过变更,在设定受益计划义务解除时,还要将计入“其他综合收益”中的变更差异1400元结转到未分配利润账户中。

借:利润分配——未分配利润 1400

贷:资本公积——其他资本公积 1400

如果企业是通过第二种方式解除义务的,一般会产生一项结算损益或利得,其金额为结算价格与结算日已确认的设定受益计划义务负债的差额。

[例4]假设某企业有一项设定受益计划,计划规定如果本单位职工能够为企业连续提供服务满20年的,则在其离职后的10年中,企业每年为其提供5000元的医疗补贴。假定满足条件的某职工在2014年年末退休离职,根据计划条款规定,企业将在2015年~2024年的十年期间每年末支付给该职工5000元医疗补贴。假设该企业所用的折现率为10%,则在2014年年末时,该项设定受益计划义务已确认的现值应该为5000×(p/A,10%,10)=5000×6.1446=30723元,假设企业在2014年年末将该项义务以28000元的价格转移给了保险公司,转移后不再承担连带支付义务。这项交易会产生一项结算利得,金额为2723(30723-28000)元,会计分录为:

借:长期应付款——设定受益计划义务 30723

贷:银行存款 28000

营业外收入——设定受益计划结算利得2723

实务中,不同企业的离职后福利计划内容各不相同,而其中的设定受益计划一般都会涉及精算,如果企业的财务部门并没有配备专业的精算人员,那么对于财务从业人员来说,正确核算离职后福利无疑是一项具有挑战性的工作,企业应结合自身实际情况,正确核算职工离职后福利。

参考资料:

[1]中国会计准则委员会:《国际会计准则第19号——雇员福利》,中国财政经济出版社2013年版。