新疆于田MS7.3地震余震序列重定位研究

詹小艳薛莹莹江昊琳王恒知王 俊朱元清

1)中国南京 210014江苏省地震局

2)中国上海 200062上海市地震局

新疆于田MS7.3地震余震序列重定位研究

詹小艳1)薛莹莹1)江昊琳1)王恒知1)王 俊1)朱元清2)

1)中国南京 210014江苏省地震局

2)中国上海 200062上海市地震局

截至2014年3月18日00时,新疆地震台网共记录于田MS7.3地震M≥3余震57次,2—3级余震147次。主震位置较为精确,可以采用基于初至波视速度的主事件定位技术,对余震序列进行重新定位。通过对震源区附近进行网格搜索,对序列地震中具有6个以上P波初至的M≥ 2事件重新定位,获得182个高精度结果,为研究此次地震的发震构造提供参考。

重定位;网格搜索;序列地震;视速度

0 引言

据中国地震台网中心测定,2014年2月12日17时19分在新疆于田发生MS7.3地震,此次地震震源位置为36.1°N,82.5°E,震源深度12km。据新疆维吾尔自治区地震局调查结果显示,新疆于田MS7.3地震震中区烈度为Ⅸ度,Ⅷ度区及Ⅸ度区分布在高山无人区。等震线长轴呈NEE走向分布,灾区总面积约128 310km2,地震造成直接经济损失10.8亿元,属于较大的破坏性地震(http://www.eq-xj.gov.cn/)。此次地震位于青藏高原西北缘,塔里木盆地南缘,震源区附近地质结构复杂,是西昆仑地震带康西瓦断裂、阿尔金地震带和东昆仑地震带可可西里断裂的交汇区域。目前,精确可靠的余震震源分布仍然是研究发震断层构造、破裂尺度的重要依据之一。如黄媛等(2008)通过对汶川地震及余震序列进行重定位后研究了汶川地震的发震构造,苏金蓉等(2013)采用类似方法对2013年四川芦山MS7.0地震的发震构造进行研究。研究结果表明,对于具有明显地表破裂特征的大地震,余震序列分布尺度与主震破裂尺度相当 (Wells et al,1994;Biasi et al,2006);对于大量5—6级中强地震,地表破裂痕迹不明显,可以利用余震序列的分布尺度粗略估计断层破裂尺度(蒋海昆等,2007)。

1 重定位原理

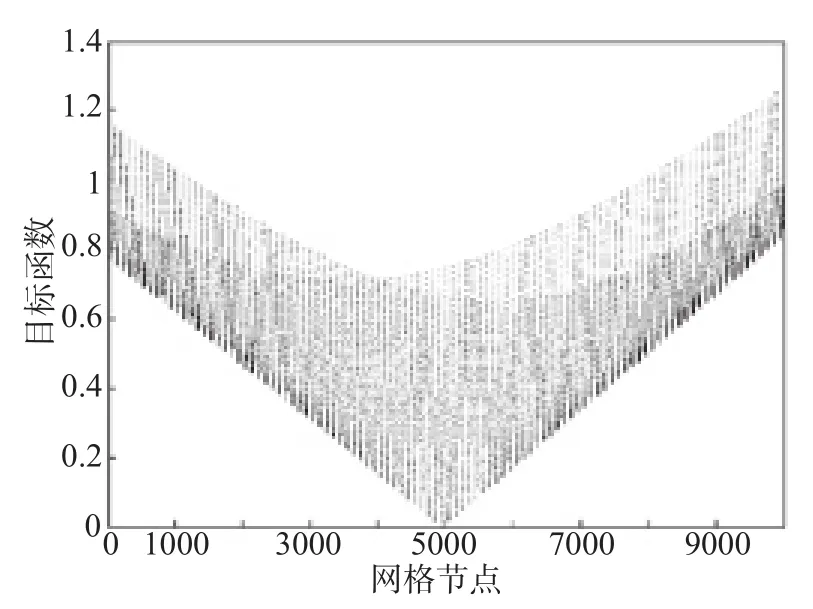

本文采用的地震重定位原理为:①根据精定位后主震震中位置,计算主震震源到各个定位台站路径之间的初至波视速度,即地震波在地表的传播速度(Bormann,2012)。使用的初至波包括Pg、Pn震相,共36个(含和田台阵的10个子台)基本等方位角分布,台站分布见图1。主震位置采用王俊等(2014)利用新疆区域地震台网和新疆和田地震台阵联合定位方法精确测定的结果(36.197°N,82.467°E)。陈运泰研究小组的结果(http:// www.cea-igp.ac.cn/,2014)显示,此次MS7.3地震破裂比较集中,沿走向(242°)的破裂长度约70km。从新疆地震台网编目分布[图7(a)]看,大部分余震仅分布在主震附近;②以1km为间隔,将震源区1°×1°的范围(以主震为中心)网格化(图2);③根据主震视速度值(图3),计算初至P波从网格点传播到各台站的理论走时;④将地震事件的实际观测视速度走时与理论走时差的均方根作为目标函数进行搜索(朱元清等,1997),主震的目标函数搜索结果见图4。由图4可见,在潜在震源位置上,只搜索出1个目标函数最小值,表明结果是收敛的,不存在多解,于是目标函数最小值对应的位置即为重定位后的主震位置。

图2 震源区的网格节点Fig.2 The grid points of source area

图3 主震到定位台站视速度2次幂拟合曲线Fig.3 The 2 power curve fi tting results of the apparent velocity between the main shock and stations

图4 主震目标函数的搜索结果Fig.4 The results of objective function of the main hock

从主震到定位台站视速度2次幂拟合曲线(图3)可见,视速度随震中距的变化是渐变过程,没有明显起伏变化,对提高定位精度,即减小目标函数残差比较重要。统计显示,对于M ≥ 3的地震,每个事件的平均初至个数为18个,2—3级地震的平均初至个数为6个。从图5可见,初至震相Pn(蓝色)、Pg(红色)走时与震中距的线性度极高,说明震相的拾取准确性和精度均比较可靠。余震震相残差均方根柱状分布见图6,其平均值约0.359 s,其中红色线条为残差均方根分布的包络线,可见基本以0.3 s为中心正态分布。赵仲和(1983)认为,当到时数据的误差服从正态分布时,通过多加权的计算方法可以得到合理的定位结果。

图5 P波初至走时与震中距的关系Fig.5 The travel time curve of P wave offset time

图6 余震残差均方根分布Fig.6 The distribution of aftershocks of the residual RMS

2 重定位结果

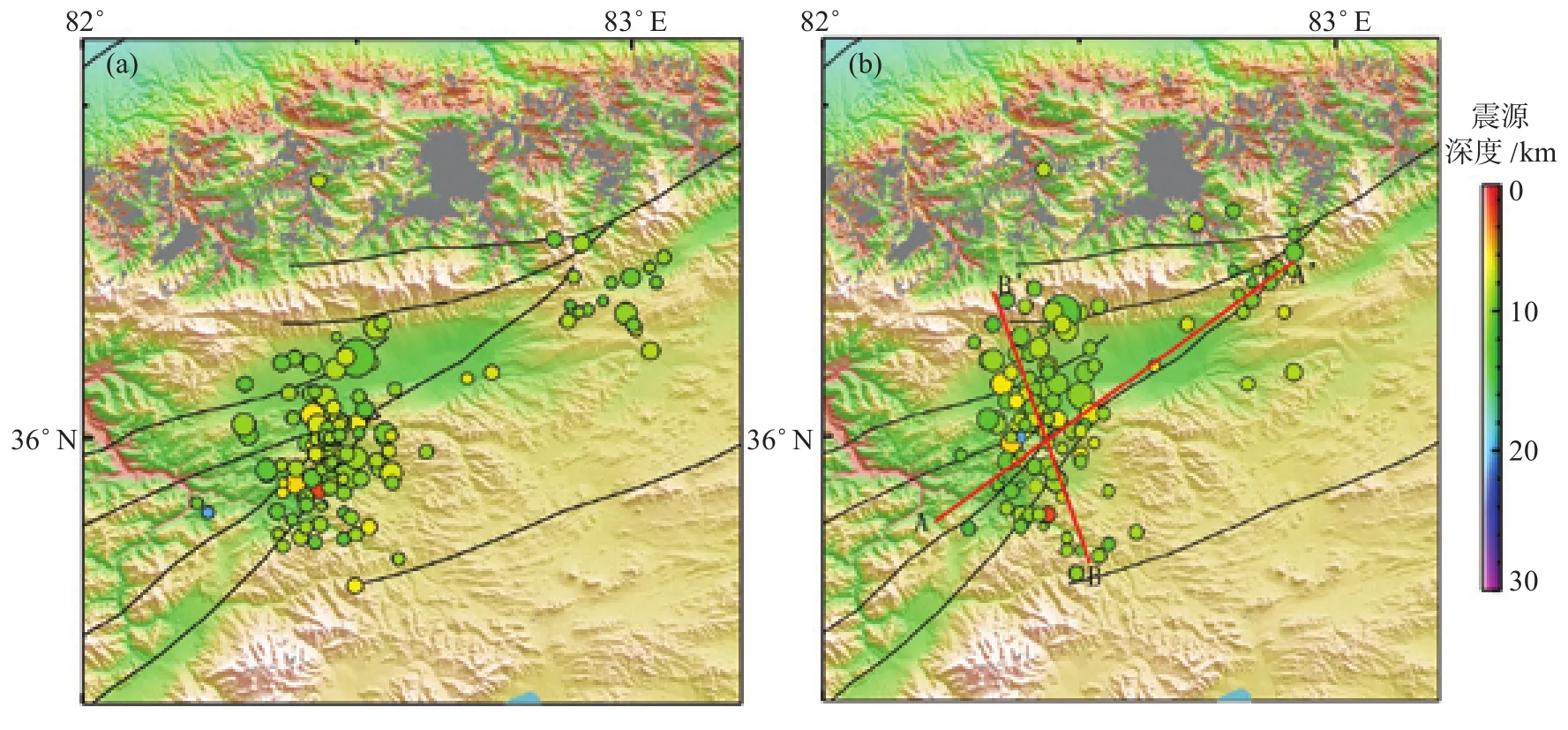

依据上述方法,对M ≥3(57次)余震及初至震相数大于等于6的2—3级地震进行重新定位,最终获得182个高精度定位结果,约占序列地震中M ≥ 2地震的89.2%。定位前后震中分布见图7。由图7可见:①重定位后震中分布与构造断层的结合程度更高,且方向性更加显著,地震序列呈NE向分布;②余震主要集中在WS部,呈近SN向分布,EN部余震较少;③余震区中间出现余震空段,推测可能存在尚未破裂的空区。

图7 重定位前后余震分布Fig.7 The distribution of the aftershocks before relocation and after

中国地震局地球物理研究所、中国地震台网中心应急部、GCMT、USGS认为,MS7.3地震断层类型为走滑断层,并给定其震源机制解,见表1。由表1可见,断层的震源机制解一致。参考中国地震局地球物理研究韩李波博士的矩张量反演结果(http://www.ceaigp.ac.cn/,2014)(断层节面Ⅰ:走向239°,倾角82°,滑动角-22°;断层节面Ⅱ:走向332°,倾角68°,滑动角-171°),取断层节面Ⅰ、Ⅱ走向在震源区的投影,对应图7(b)中AA′、BB′节面。由图7(b)可见,地震重定位后,余震分布沿BB′节面走向(近SN向)特征明显,因此推测节面Ⅱ为主地震主破裂面。也有学者认为,该次级余震分布区可能是主破裂区外另一个被触发的地震破裂面(程佳等,2014)。

表1 于田MS7.3地震震源机制解Table1 The focal mechanisms of Yutian MS7.3 earthquake

3 结论

采用主事件定位技术,对于田MS7.3地震具有6个以上P波初至的M≥ 2余震重新定位,所得空间分布与房立华(2014)采用双差定位获得的精定位结果基本一致,表明基于视速度的主事件定位方法可靠。

本研究定位误差来源主要为主震位置误差和余震分布震源区结构差异。其中,主震震源位置的误差,主要影响序列地震的绝对位置及相应走时残差,但不会影响地震相对位置。在获取精确到时(误差量级10 ms)资料时,主事件的震源位置定位误差可控制在10 m量级(Deichmann et al,1992;周仕勇等,1997)。若以文中的0.359 s走时误差计算,折合位置误差仅约0.359km。主震位置的绝对误差成为影响序列地震绝对误差的主要因素。但由于主震位置采用结合台阵方位角校正技术得到,误差约1.5km,此即为序列地震的绝对误差水平。此外,余震序列事件与主震距离(平均约23.5km)远小于事件到台站的距离(平均约453km),在重定位中,对余震采用主震的视速度计算理论走时,能有效消除震源至台站的共同传播路径效应,因此震源区的结构差异对计算结果影响有限。

感谢地震震源深度研究推进小组全体成员对本研究工作的支持和帮助。

程佳,杨文,刘杰,等.2014.2014年2月12日新疆于田MS7.3地震序列及其构造背景研究[J].地震学报,36(3):350-361.

房立华.余震序列重新定位结果[EB/OL].2014,http://www.cea-igp.ac.cn/tpxw/269361.shtml.

黄媛,吴建平,张天中.汶川8.0级大地震及其余震序列重定位研究[J].中国科学(D辑),2008,38(10):1 242 -1 240.

蒋海昆,郑建常,曲延军,等.中国大陆中强以上地震余震分布尺度的统计特征[J].地震学报,2007,29(2):151-164.

王俊,宋秀青,陈向军,等.新疆于田MS7.0地震主震精定位研究[J].中国地震,2014,30(2):188-197.

赵仲和.1983.区域地震台网地震定位能力分析[J].地震学报,5(4):567-476.

周仕勇,许忠淮,韩京,等.主地震定位法分析以及1997年新疆伽师强震群高精度定位[J].地震学报,1997,21(3): 258-265.

朱元清,赵仲和.提高地震定位精度新方法的研究[J].地震地磁观测与研究,1997,18(5):59-67.

Bormann P.New Manual of Seismological Observatory Practice [M].GFZ,NMSOP-2,2nd web edition,2012,doi:10.2312/GFZ.NMSOP-2_ch2.

Biasi G P,Weldon R J.Estimating surface rupture length and magnitude of paleoearthquakes from point measurements of rupture displacement[J].BSSA,2006,96(5):1 612-1 623.

Deichmann N,Mariano G.Rupture geometry from high-precision relative hypocenter locations of microearthquake clusters [J].Geophys J Int,1992,110:501-517.

Wells D L,Coppersmith K J.New empirical relationships among magnitude,rupture,length,rupture width,rupture area and surface displacement[J].BSSA,1994,84(4):974-1 002.

Relocation of aftershock sequence of Yutian MS7.3 earthquake in Xinjiang

Zhan Xiaoyan1),Xue Yingying1),Jiang Haolin1),Wang Hengzhi1),Wang Jun1)and Zhu Yuanqing2)

1)Earthquake Administration of Jiangsu Province,Nanjing 210014,China

2)Earthquake Administration of Shanghai Municipality,Shanghai 200062,China

As of March 18,2014,Xinjiang Seismic Network recorded the aftershocks of magnitude 3 or more in the Yutian MS7.3 earthquake were 57 times,the aftershocks of magnitude 2 to 3 were 147 times.Because the accurate position of main shock has obtained,so we can use the main event of primary wave velocity based on positioning technology,to reorientation of the aftershock sequence.In this article,with the grid search method in the focal region,the sequence of earthquake M 2 or more and more than 6 initial P wave first arrivals are repositioned.The 182 results with high accuracy are obtained.The results can provide a reference for the study of seismogenic tectonics of the earthquake.

relocation,grid search,sequence of earthquakes,apparent velocity

10.3969/j.issn.1003-3246.2015.04.003

詹小艳(1984—),女,工程师,现主要从事强震动监测及研究

江苏省地震局青年基金(2015年度)、中国地震局测震台网青年骨干专项(20140330)共同资助

本文收到日期:2014-12-26