拳击前手直拳与后手直拳地面支撑反作用力特征比较研究

史东林,王 艺,郭 丞,杨 丹,张 健,苏彦炬

(1.河北省体育局 体育科学研究所,石家庄 050016;2.河北经贸大学 体育部,石家庄 050061)

力量素质分类的细化是力量训练理论发展的显著特征。快速力量被分为起动力量,爆发力以及反应力量。起动力量和爆发力的区别在于发力速度变化趋势和发力时间上。前者发力初期力量增速快,而后者则在后续发力过程中力量增长速度有优势[1-3]。起动力量和爆发力因为发力特征不同,在训练过程中,在确定负荷强度时,应注意区别对待[4-7]。拳击是典型的快速力量项目,而对于该项目专项用力特征相关实验研究很少,在其专项快速力量细化研究方面,尚存空间。

关于拳击上肢专项力量特征定性研究较多[8-9],也有研究认为下肢蹬伸是击打发力的起点[4,10]。相关研究表明:下肢快速蹬地发力对出拳速度和击打效果均具有十分积极的意义[11-15]。拳击击打技术主要分为前手拳和后手拳,技术结构也存在差异。岳东升等的研究采用了一块测力台,运动员前手直拳击打,采集了Z 轴方向最大支撑反作用力值[16],该研究测试结果为双脚合力,未对两脚进行区分。苏彦炬研究了前手直拳下肢蹬地发力特征[12],该研究对后手直拳技术击打下肢蹬地发力特征未曾涉及,而前手直拳与后手直拳下肢蹬地地面反作用力是否存在差异,相关研究未见公开发表,故此围绕前后手直拳下肢用力特征比较的研究很有必要。

本研究拟运用两块同步采集的KISTLER 三维测力台和VICON MX 红外高速摄影系统,对运动员分别以前手和后手直拳全力击打固定目标,地面支撑反作用力特征进行比较研究,力求细化拳击专项力量训练理论,给拳击力量训练计划制订提供理论支撑。

1 研究对象与方法

1.1 测试对象

本研究测试对象为上海体育学院男子拳击运动员16名,其中健将3名,一级2名,二级11名。平均年龄17.5±2.5岁,平均训练年限3.6±1.7年,平均身高1.68±0.09m,平均体重57.2±4.1kg。

1.2 实验方案

测试仪器:两块KISTLER 三维测力台(采样频1 000Hz)与VICON MX(采样频100 Hz)红外高速摄影系统同步采集。

实验流程:受试者先进行15min热身,再进行3min击打手靶练习。按照VICON FULLBODY 模板为受试者粘贴全身Marker。两块测力台左、右并排平行放置,运动员双脚分别站在一块测力台上,两脚尽量接近测力台的中心,击打目标工程人置于测力台X 轴方向前0.25m 处。正式测试之前,根据不同拳种技术击打要求,调整受试站立位置及工程人位置、高度方便最佳击打。采用前手直拳及后手直拳,以最快的速度、全力击打功夫测试工程人。采集每名受试3次成功的数据。

1.3 数据处理

运动学和地面支撑反作用力数据处理采用Visual3D 软件,Butterworth 数字滤波器采用20 Hz的频率,进行低通滤波。

处理后的地面支撑反作用力数据导入Excel表格,利用合力计算公式,采用公式计算合力,再结合发力时间,绘制出时间—力量曲线。确定两种击打技术前、后脚从积极蹬地发力到达最大力量峰值的时间,50ms时力值,计算发力50 ms 力量值占最大力量增长值的百分比。

结合运动学数据考察指标确定蹬地发力起点:出拳之前,后手直拳后脚蹬地发力起点为后腿脚尖外旋开始的时间点;前手直拳前脚蹬地发力起点为前脚尖着地瞬间时间点。

采用SPSS17.0对所得数据进行处理,将前手直拳与后手直拳蹬地发力达到最大力量峰值的时间进行T 检验(P<0.01)。

2 研究结果

2.1 后手直拳双脚地面支反力测试结果

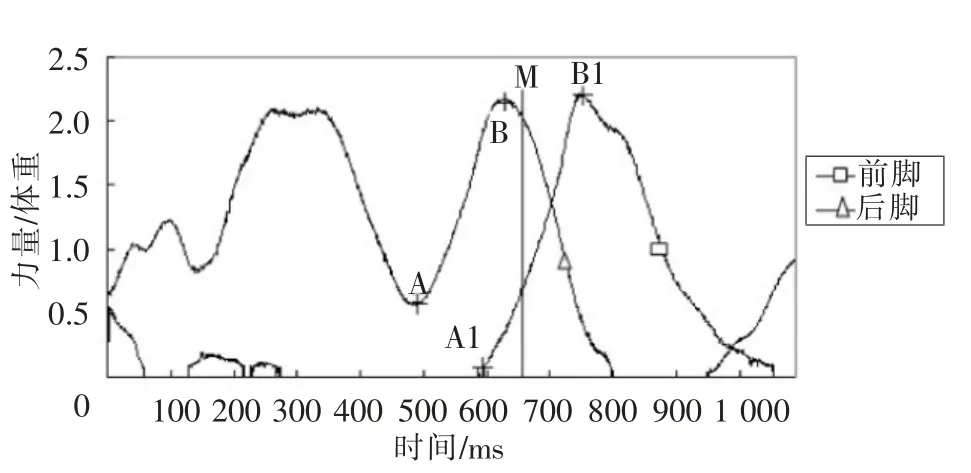

图1 后手直拳击打前、后脚力量/体重-时间变化曲线

表1 后手直拳双脚蹬地快速力量参数一览表

2.2 前手直拳双脚地面支反力测试结果

图2 前手直拳击打前、后脚力量/体重-时间变化曲线

表2 前手直拳下肢快速力量参数一览表

3 分析与讨论

3.1 发力时长与快速力量属性特征之间的关系

图3 拳击和标枪快速发力对比图

力量分类细化是当代力量训练理论研究的一大特点[17]。从发力时长以及发力速度特征区别,快速力量的下位概念中起动力量和爆发力存在不同特征。起动力量是极短时间内,约50ms就能增加到较大的力量,而爆发力更侧重于肌肉收缩后进一步后续收缩发力的能力[1,4,8]。

比勒对比分析了拳击和标枪运动员的用力特征(图3),拳击初始发力的时间力量曲线表现为斜率很大,即用力初期发力速度快,具备起动力量特征,很短时间内即达到最大力量值,而标枪用力特征表现为后续力量提高速度比发力初期要高,用力时间也长于拳击,比勒认为标枪项目的爆发力特征明显[8]。

对于起动力量和爆发力的发力速度和发力时长,训练学领域主要存在以下观点。有学者认为:小于150ms的发力时间,起主要作用的力量素质为爆发力和起动力量[4]。另有观点认为:地面支撑反作用力反应蹬伸发力的快速力量发力时长为100—200ms[18]。有研究认为起动力量从发力开始到达最大力量峰值的时间很短,可能小于50ms;如果发力的时间长于50ms,则发力50ms时力量值在其最大力量值中所占比重较大,以百分比计算,这个比例应在60%以上,此外还需满足相对较大的绝对值;而爆发力在发力开始时,力量快速增长特征不明显,发力时间长于起动力量,约在200ms之内完成发力过程[12]。

3.2 前手直拳与后手直拳地面支反力比较

本研究采集运动员全力击打固定目标过程中,下肢蹬地的反作用力部分参数,探讨拳击下肢专项用力特征。首先选取蹬地发力到最大峰值时间,代表用力时间的长短,其次选取发力时长50ms力值占最大力量百分比这一指标代表了发力初期的发力速度。我们利用上述两个指标来分析比较拳击前手直拳与后手拳下肢地面支撑反作用力特征。

研究结果显示,采用后手直拳技术击打,前脚主动发力开始至达到最大力量峰值的时间均值为197ms,后脚为133 ms。前、后脚发力50 ms达到最大力量峰值的百分比,分别为18.28%和31.72%,所达到的最大力量百分比很小,符合爆发力特征,即在早期发力快速增长特征不明显,力量快速增长集中在发力的中后期,即后续发力特征较为明显。综合上述特征,我们认为后手直拳下肢蹬伸,专项用力特征表现为爆发力。因前脚是前手直拳的主要发力脚,我们分析侧重于前脚数据。前手直拳前、后腿发力达到峰值的时间为84ms和57ms,在90ms内均达到峰值,且前脚发力50ms达到最大力量峰值的60%以上,后脚测试结果也接近这个百分比,满足起动力量特征[12]。前手直拳和后手直拳下肢蹬地发力特征具有较为明显的区别。

图4 前手直拳与后手直拳下肢发力时长比较图

图5 前手直拳与后手直拳下肢发力50ms力值占最大力量峰值百分比比较图

不同项目下肢蹬地地面支撑反作用力的发力体现出不同的特征。王如镇的研究显示,以形意拳崩拳技术击打,双脚蹬地从发力到最大力量时间大约为200ms[19],与本研究所测得后手直拳下肢蹬地发力时长相近。与本研究比较,主要区别在测试对象不同,应用技术不同,运动员水平差异,此外该研究采集地面支撑反作用力只用了一块测力台,不能区别单下肢蹬地发力特点,需进一步细化其测试结果才有意义。部分项目蹬地发力时间很短,跳远运动员起跳蹬地发力约为45ms;棒球投球下肢蹬伸平均发力时间约为50 ms,高水平铅球运动员蹬伸的时间约为80ms。与本研究结果相比,发力时间短,而与前手直拳测试结果相近,起动力量特征明显。

将前手直拳与后手直拳地面支撑反作用力的发力时长以及50ms力值占最大力量峰值百分比进行T 检验,统计结果显示,二者间均存在显著性差异(P<0.01),集中特征表现为前手直拳发力时间短,力量增长速度快,而后手直拳发力时间长,发力初期力量增长速度慢,图4、5也能较为直观地反映出这一趋势。从测试结果可以发现,后手直拳技术击打发力过程中,后脚的蹬伸发力时长均短于相应的前脚,从技术结构角度分析,可能是由于重心过度到前脚,支撑时间较长的原因。综合研究结果表明:拳击前手直拳和后手直拳下肢专项力量特征存在差异,由于技术动作结构的不同,前手直拳动作幅度小,发力迅速,起动力量特征明显;后手直拳动作幅度大,发力时间长,后续发力的特征明显,表现为爆发力特征。

4 结论与建议

本研究结果表明:拳击后手直拳与前手直拳,地面支撑反作用力特征存在差异。后手直拳下肢蹬地的发力时长比前手直拳要长,满足有关爆发力概念中的后续发力能力较强的特征,且双脚均是主要发力脚。而前手直拳前脚为主要发力脚,起动力量特征明显。

一般起动力量训练的负荷强度为30%—50%最大力量[13],因此在训练实践中,建议后手拳下肢专项力量训练负荷强度安排应该满足爆发力训练的要求,负荷强度比前手直拳安排要高一些,负荷强度50%—60%最大力量为宜,拳击项目所用器械手套、护具等重量很轻,类似为徒手项目,外来负荷很小,因此在制订复合训练强度时,建议采用负荷强度范围的下限,重视发力速度的训练,力量训练动作设计应更接近实战要求。

[1]王保成,杨汉雄.竞技体育力量训练指导[M].北京:中国科学技术出版社,2001:4.

[2]吕季东.专项力量测量的理论与方法[M].1 版.北京:北京体育大学出版社,2007:6.

[3]陈小平.力量训练的发展动向与趋势[J].体育科学,2004,24(9):36-40.

[4]万德光,万猛.现代力量训练[M].北京:人民体育出版社,2003:4.

[5]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.试论快速力量及其分类[J].运动,2012(13):44-46.

[6]苏彦炬,袁艳,吴贻刚.快速力量负荷的确定[J].河北体育学院学报,2012,26(2):49-53.

[7]刘晔,郑晓鸿.体能训练基本理论与实用方法[M].北京:北京体育大学出版社,2011:50.

[8]Bührle M.Dimensionen des kraftverhaltens und ihre spezifischen trainingsmethoden[M].Schomdorf:Hofmann,1985:82-111.

[9]华宇澄,陈美蓉,周士彬,等.拳击运动员专项力量、供能能力及专项速度的研究[J].体育科学,1994,14(4):48.

[10]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击力量训练研究进展[J].运动,2012(8):1-3.

[11]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击后手直拳下肢快速发力对出拳速度的影响[J].中国体育科技,2013,49(2):118-122.

[12]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击前手直拳下肢专项力量特征及其与击打效果关系研究[J].上海体育学院学报,2013,37(3):66-72.

[13]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击后手摆拳下肢快速发力对出拳速度的影响[J].天津体育学院学报,2013,28(1):35-39.

[14]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击后手勾拳下肢快速发力对出拳速度的影响[J].山东体育学院学报,2013,29(3):55-62.

[15]苏彦炬,吴贻刚,袁艳.拳击前手直拳下肢与出拳速度关系研究[J].北京体育大学学报,2013,36(7):139-144.

[16]岳东升,张翠,宋祺鹏,等.山东省64公斤级男子拳击运动员直拳技术动作的运动生物力学分析[J].山东体育科技,2011,33(1):14-17.

[17]汪东明,段子才.肌肉力量训练的生理学研究进展[J].河北体育学院学报,2014,28(1):65-68.

[18]刘耀荣.快速力量分类与影响因素研究[J].当代体育科技,2012,2(6):11-13.

[19]王如镇.形意拳劲力发放的定量化研究——以崩拳为例[D].上海:上海体育学院,2011:26.