高速铁路追踪列车间隔时间测试方法标准化研究

凌 熙,杨文韬

(中国铁道科学研究院运输及经济研究所,北京 100081)

高速铁路追踪列车间隔时间测试方法标准化研究

凌 熙,杨文韬

(中国铁道科学研究院运输及经济研究所,北京 100081)

针对高速铁路追踪列车间隔时间测试没有标准化方法的现状,明确测试理论基础,规范测试方法。运用到达车站间隔时间的分析计算方法探讨高速铁路追踪列车间隔时间测试理论,提出高速铁路列车速度与密度合理匹配关系是追踪列车间隔时间测试的理论基础,计算结果符合我国高速铁路实际情况。指出司机操纵差异、咽喉长度、线路条件等是影响追踪列车间隔时间测试出现偏差的重要因素,从测试组织过程、测试结果以及结果的动态分析角度规范追踪列车间隔时间测试方法,方法可操作性较强,能够体现线路实际列车追踪运行能力,已应用于10余条高速铁路的运行试验工作。

高速铁路;追踪;方法;标准化

高速列车追踪测试的目的是验证高速铁路的追踪列车间隔时间是否满足设计要求。高速铁路设计中提出的该指标主要是信号设计、行车密度的运营目标要求。《高速铁路工程动态验收技术规范》(TB 10761—2013)在运行试验检测方法的要求中指出列车运行图参数测试要利用高速铁路运行试验数据采集系统[1],该规范仅就测试技术手段进行了规范。现有的关于追踪列车间隔时间的文献多以研究分析合理的检算方法为主要内容,参考文献[2-8]从追踪列车间隔时间的动态特性、检算方法以及仿真优化设计等方面进行了较为深入的分析论证。从2008年开始的追踪列车间隔时间测试,技术手段不断改进完善,对测试方法的相关标准化、规范化要求却依然空白,这与我国高速铁路建设的高标准、严要求不相适应。提升高速铁路联调联试及运行试验的标准化水平,不仅有利于提升高速铁路运行试验技术水平,也将有利于高速铁路建设“走出去”战略的顺利实施,基于此,应进一步推进采用标准化方法。追踪列车间隔时间测试是运行试验的重点内容,该项测试基于高速列车速度与密度合理匹配理论,其核心是追踪列车间隔时间的分析计算,计算结果有助于分析测试结果的合理性和准确性。

1 追踪列车间隔时间测试的理论基础

对于准移动自动闭塞,追踪列车间隔时间是衡量列车密度的主要指标之一。追踪列车间隔时间主要由车站的发车间隔时间I发、区间追踪列车间隔时间I区(一般以I通代替)、列车通过车站的间隔时间I通及到达车站的间隔时间I到组成,在计算一个区段追踪列车间隔时间时,取4种间隔时间的最大值。根据多条高速铁路的设计、测试以及运营经验,到达车站的间隔时间I到往往是限制因素。

(1)到达车站的间隔时间计算方法

到达车站的间隔时间I到,是指自前一列车到达车站停车时起,至同方向后一列车到达车站停车时止的最小间隔时间。

到达追踪行车条件:前行列车驶出车站咽喉区后,联锁能够分段解锁并为后行列车办理好进路,进站信号机能够正常开放,则后行列车即可正常进站,此过程为快车追慢车的过程。

后车行车过程:后行列车首先从区间限速到达减速点,然后减速到咽喉入口处,速度达到咽喉限速。再以咽喉限制速度行驶一段,开始从咽喉限速减速至站台限速,最后从股道绝缘节处出清(实际测试取为列车停稳时刻)见图1。到达车站的间隔时间计算公式[9]为

其中l列——列车长度,m,这里取单组为200 m;

l防——列车安全防护距离,m,一般取120 m;

v运——前后列车间隔距离内列车平均运行速度,km/h;

l制——列车由最高速度至停车的制动距离,m;

l岔区——进站信号机与反向出站信号机间轨道电路的长度,m;

t司确——司机确认车载设备信号显示至操作制动系统的时间,s,一般取6 s;

t到作——车站办理列车到达作业时间,s,一般取18 s。

图1 进站追踪行车过程示意

(2)计算条件

①列车最高运行速度为200~350 km/h。

②列车紧急制动距离按最新修订的《铁路技术管理规程(高速铁路部分)》规定取最大允许值,见表1。

表1 列车紧急制动距离[10]

③列车最大常用制动距离根据试验和理论计算结果取为紧急制动距离的1.15倍,见表2。

表2 列车最大常用制动距离

④平直道线路条件。

(3)计算结果(表3)

表3 不同速度等级列车到达车站的间隔时间计算结果 min

表3是选取不同制动初速和不同岔区长度的追踪列车到达车站间隔时间计算结果,其中对于岔区长度的划分,500、300 m为中、小型中间站近似岔区长度,1 000 m为始发终到车站近似岔区长度。由表3可以得出如下结论。

(1)平均运行速度愈高,追踪列车间隔时间愈小,可实现的行车量愈高。在已知设定条件下,各速度等级的列车,除个别数据外,到达车站的间隔时间都可以实现4 min。

(2)平均运行速度与制动初速的比值(列车制动能力、岔区长度是制约该比值大小的关键因素)是影响追踪列车间隔时间的主要因素,该比值从0.7减少到0.4,追踪列车间隔时间最大增加了1.6 min,而岔区长度从300 m增加到1000 m,追踪列车间隔时间最大增加了0.5 min。

(3)根据各条高速铁路追踪列车间隔时间在运行试验阶段获取的测试结果,平均运行速度与制动初速的比值在0.5左右,在这个比值以上,300 km/h以下的列车能够比较容易地实现3 min的间隔时间。

(4)350 km/h速度等级的列车只有在平均运行速度与制动初速的比值达到0.6以上时才有可能实现3 min的间隔时间。对于设计速度350 km/h的高速铁路,在列车制动能力、咽喉限速等因素的限制下,进行设计时或运营过程中需研究采用合理的追踪列车间隔时间。

2 追踪列车间隔时间测试的影响因素

根据武广、郑西、沪宁等多条高速铁路运行试验的测试经验,影响追踪测试过程的主要因素如下。

(1)前后追踪两列车司机操纵的差异

列车追踪运行试验通常要求司机紧贴列控模式控制曲线运行,然而由于司机操纵的差异,实际操纵过程中难以完美贴线运行。

(2)线路条件、列控系统的限制

由于线路存在坡道,两车难以在同一地点实现加减速过程,如列车追踪运行过程中通常会发生前车减速,两车距离过近后,列控系统发挥作用,后车在未到达前车减速点前就已开始减速,导致时间差变大。

“我永远爱她。一个长期单身的男人,对婚姻谈不上什么真知灼见,好比一个体操运动员,在长期中断训练之后,技艺生疏,已无胆量重返赛场。我忘不了她。她带走了我的爱,我连爱的能力都丧失了。”

(3)咽喉长度的限制

由于追踪列车出发过程中,前车出清第一离去以后才可以办理后车发车进路,车站咽喉过长对于追踪列车的发车间隔产生直接影响;咽喉长度同样对追踪列车的到达间隔产生直接影响。

(4)测试计划的影响

实际追踪测试过程中,如果安排的追踪运行区段越长,I发、I通、I到全部实现测试计划要求的可能性越小。

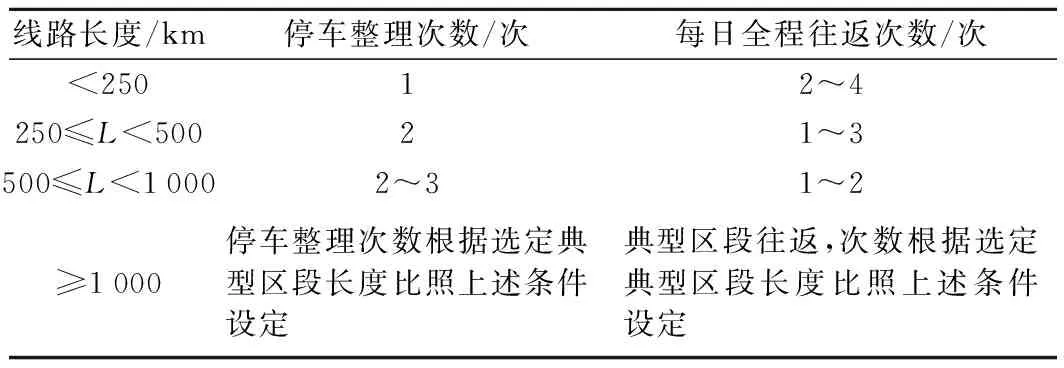

3 追踪列车间隔时间测试计划的编排

通常留给高速铁路运行试验的时间约为1个月左右,但往往由于动态验收等工作的提前,导致列车的追踪测试可利用时间为1~3 d,因此,需在有限时间内获取尽可能多的有效数据。可根据线路类型、长度、车站数量等条件灵活编排测试计划,计划应覆盖始发终到站并尽量覆盖大型中间站,且应有利于列车运行至最高速度。通常测试计划可按表4条件编排,其中停车整理站一般为区段内具备同时停放2列动车组条件的大站,按线路长度尽量均匀分布,一般不超过2次。设置停车整理站的主要目的是避免前后列车长途旅行产生操作上的偏差且需测试大站列车到达车站的间隔时间。

表4 测试计划的编排条件

图2为长度约310 km、包含10个车站且列车最高行车速度为200 km/h的线路开展4 min追踪测试计划示意图,在C、G站停车整理1 min,停车整理站之间、停车整理站与始发终到站之间的区间按列车到发典型区段处理。

图2 追踪测试计划示意

4 追踪列车间隔时间测试条件和结果的标准化

(1)测试条件和结果的规范处理

①列车追踪运行测试需在CTC办理进路的条件下进行;

②列车追踪运行测试动车组列车按模式控制曲线(ATP限速曲线)±2 km/h正常运行。

高速铁路满足追踪间隔设计要求的某个或几个典型列车到发区段较其他区段在客流输送、调度指挥方面具有更高的灵活性。为确保测试组织可操作、方法合理,可考虑列车追踪运行测试组织不以验证整条高速铁路严格满足追踪间隔设计要求为目标,而就典型列车到发区段进行验证,并且认为一条高速铁路存在典型列车到发区段满足追踪间隔设计要求,那么该条高速铁路就具备了符合追踪间隔设计要求的列车追踪运行能力。测试结果的取值建议按如下要求进行规范处理。

①高速铁路上行或下行方向典型列车到发区段进行不同组别的列车追踪运行测试,该测试区段追踪列车间隔时间取I发、I通、I到的最大值,即I=max(I发,I通,I到),高速铁路同一运行方向的追踪列车间隔时间取不同测试区段I的最小值。

②高速铁路上下行方向追踪列车间隔时间分别确定,并取上下行追踪列车间隔时间的较小值,即I线=min(I上,I下),那么该条高速铁路具备了I线间隔列车追踪运行的能力。

③根据测试结果,高速铁路追踪列车间隔时间I线应取整到30 s,即测试值秒位不大于30 s按30 s处理,大于30 s按1 min处理。

(2)测试结果的标准化分析方法

由于样本数据量的限制、追踪过程的偏差等因素的干扰,一般需对测试结果进行动态分析,以寻求符合线路技术设备条件、相对合理并接近真实值的追踪列车间隔时间。

在高速铁路运营过程中,出于列控系统保有合理安全余量且缩短到达间隔[12]的考虑,列车进站停车一般在到达理论减速点前提前降速,若后行列车追踪较紧,则受进站信号未开放影响而提前降速,如图3所示柳南客专追踪测试列车到达五塘站速度里程图K177+934里程点。实际测试中,由于理论追踪列车间隔时间用测试方法逐步逼近几乎无法实际操作,为了确保测试过程相对高效,通常要求列车做紧追踪,即按发车间隔低于设计追踪间隔20 s左右掌握,用以避免发车和区间追踪间隔过小而对到达间隔产生过多的不利影响。动态分析法就是在列车紧追踪条件下,综合分析后行列车距离进站信号机合理间距处的追踪列车间隔来推算列车到达车站的合理间隔时间。

式中I闭——前、后车在后车减速点处实际间隔时间,min;

t冗——后车冗余走行时间,min;

t减——后车运行至减速点的时刻;

t信——为后车开办进站信号的时刻;

I减——为后车补偿t冗后的前、后车间隔时间,min;

t后——后车从提前减速点处至停站的运行时间,min;

t前——前车从后车提前减速点处至停站的运行时间,min;

图3 D8233(前车绿色)和D8243(后车红色)次列车追踪到达五塘站速度里程

5 结语

追踪列车间隔时间测试的标准化方法从典型区段、车站入手,抓住追踪运行测试的实际需求和目标,不就全线是否严格具备3~4 min列车追踪运行能力进行验证,可操作性较强,更加符合高速铁路运营实际,体现列车追踪运行能力。建议将“测试条件和结果的规范处理”相关内容纳入《高速铁路工程动态验收技术规范》(TB 10761—2013)运行试验部分。

[1] 中华人民共和国铁道部.高速铁路工程动态验收技术规范[S].北京:中国铁道出版社,2013.

[2] 周艳红,唐金金.高速列车追踪运行过程仿真方法研究[J].铁道标准设计,2012(8):116-120.

[3] 杨宏图,石雨.高速铁路追踪列车间隔时间的动态特性研究[J].中国铁路,2011(1):40-44.

[4] 石先明.对我国客运专线列车追踪间隔时分的研究[J].中国铁路,2005(5):32-35.

[5] 李博,田长海.高速铁路追踪列车间隔时间的检算[J].铁道运输与经济,2007,29(7):20-22.

[6] 魏方华,吴倩,刘澜.一次模式曲线列控方式追踪间隔的模拟计算与优化设计[J].交通运输系统工程与信息,2007,7(3):105-110.

[7] 黄超.高速列车追踪到达车站间隔时间计算方法初探[J].铁道运输与经济,2009,31(7):85-88.

[8] 黄永柳.城际铁路中间站布置形式对列车追踪间隔的影响[J].铁道工程学报,2010(6):115-118.

[9] 中国铁道科学研究院.列车速度密度重量关联性研究[R].北京:中国铁道科学研究院,2011.

[10]中国铁路总公司.铁路技术管理规程(高速铁路部分)[M].北京:中国铁道出版社,2014.

[11]中华人民共和国铁道部.TB10621—2009高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[12]薛强.列车追踪间隔仿真与牵引计算[J].城市轨道交通研究,2011,14(10):41-43.

Study on Method Standardization of High-speed Railway Tracking Train Interval Test

LING Xi, YANG Wen-tao

(Transportation & Economics Research Institute, China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China)

In view of the fact that there is no standardized method for high-speed railway tracking train interval test, this paper aims to define test theoretical basis and standardize test method. By analyzing and calculating the interval of trains arriving at the station, this paper holds that reasonable matching relationship of high-speed railway train speed with density is the theoretical basis for tracking train interval test and the manipulating differences in drivers, the throat length and the line conditions are important factors that may result in deviations during the test. The method for tracking test is standardized with respect to test organization, test results and dynamic analysis of results. The standardized method is proved applicable in reflecting practical train tracking ability of the line, and has been applied to more than 10 of the high-speed railways.

High-speed railway; Tracking; Method; Standardization

2014-12-19;

2015-01-28

凌 熙(1981—),男,助理研究员,2007年毕业于北京交通大学,工学硕士,E-mail:x68000@126.com。

1004-2954(2015)10-0023-04

U238; U292.4+1

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2015.10.006