胡耀邦百年:解放人,尊重人

吴丽玮

胡耀邦与小女儿满妹

最后的岁月

在女儿满妹的眼中,父亲胡耀邦的最后两年是在沉默中度过的。“看着他沉默不语的时间太久了,我担心他会闷出病来,就怂恿孩子们去找他玩一种叫‘宾构(Bingo)的小游戏,以分散他的注意力。可是玩着玩着,他又会走神儿,重新陷入沉思。有时我们陪他打牌,打着打着,他会突然把牌一推,说:‘没意思!然后转身走开。”

从1987年1月突然辞去中共中央总书记职务开始,胡耀邦家里顿时清静下来,他决定再好好地读些书,首先是重读《马克思恩格斯全集》。胡耀邦在团中央工作时曾担任其秘书的严如平向本刊回忆:从20世纪50年代开始,《全集》陆续出版,胡耀邦是出版一卷便读一卷,后来也读过四卷本《选集》,对此早已烂熟于心,现在再拿起重读,是因为恢复工作后的10年里,他又对马克思理论有了新的认识,希望以此来分析中国社会主义建设实践中出现的新情况和新问题。在读到21卷《〈在科伦陪审法庭面前〉一书序言》时,他抄录下一段话放在案头:“对历史事件,不应当埋怨,相反地,应当努力去理解它们的原因,以及它们还远远没有完全显示出来的后果。”

在担任总书记之后,1984年他们一家搬到了中南海东墙外的会计司胡同25号。这里是个年久失修的小四合院,搬进新家的第一天,小客厅的地板就被二儿子刘湖一脚踩出个大洞,掉漆的大门甚至没有重新油漆过,后来一个美国友人到胡家拜访后,特意送了一桶油漆给他。虽然简陋,但胡耀邦却很满意,房子紧邻着中南海,后来中央办公厅在红墙上开了个门,胡耀邦从家的后门就能直接进中南海勤政殿办公。他为了坚持每天走1万步,晚饭后就走出后门在中南海的林荫道上散步。

一直以来,胡耀邦都有一个愿望,想走遍全国的每一个县。三联书店即将出版的画册《耀邦侧影》的编辑张荷说,最初想制作一张印着胡耀邦足迹的中国地图出来,但把地点一标注,发现密密麻麻根本没法呈现,最后只能放弃了。据统计,全国2300多个县,胡耀邦走访过1703个,在辞去总书记前一个多月时,他还说过,现在71岁了,准备再“挣扎”一下,争取把10个没有去过的地、州、市跑完。“当了总书记后,我有一个打算,趁身体好的时候,先到边远地区看看,年老了再到内地大中城市看看。”

1988年春天,老骥伏枥的胡耀邦终于决定继续去完成这个夙愿,他对曾经的部下张黎群说,他现在还有政治局委员的职务在肩,“白拿工钱不出力,这叫‘官老爷……要发言,说什么、怎么说,我给自己定一条规矩:不能空对空,不能无的放矢。因此,必须到实际中去调查研究”。他走了河北易县、涿州、天津等地,后来有人劝他,以休养为重,少讲话为好,这令胡耀邦彻底灰了心,他放弃了走遍全国的计划,最终决定就此停下。

他把人生中的最后一次旅行留给了老家湖南一线。

满妹回忆说,1988年秋天,沉默的胡耀邦慢慢涌起了对故乡的思念,几次都说想回湖南老家看看。“这对父亲来说,是从来没有过的。”11月,胡耀邦到达长沙,去了一趟张家界,回来后住在毛泽东到长沙时所住的省委九所六号楼,每天上午看书和文件,下午请一些湖南的老同志来聊聊天,或者跟年轻人打两圈桥牌,这是他难得的快乐时光。有一位牌友说,要提高水平,打到北京去,胡耀邦连连摆手说:“打到北京去不算,要有信心打到桥牌王国意大利去。”

胡耀邦在长沙度过了自己最后一个生日,照例像往年各种忙碌的生日一样,又是没有家人陪伴的。11月20日晚,他要了一碗清淡面条,自己在里面加了些辣椒油,有滋有味地吃起来。周围的工作人员觉得他胃口不错,很高兴,后来才知道原来那天是他73岁的生日。

这次旅行多多少少改善了胡耀邦的心境。考虑到回乡会惊扰太多人,他的哥哥胡耀福从老家浏阳赶到长沙来与他相聚,在家务农的哥哥给他带了红南瓜、茄子干、苦瓜条和豆角片,跟他讲了许多老家亲友的近况。几天后,来长沙参加学术讨论会的于光远、胡绩伟两位老友也顺道过来看他,三个人天南地北地谈得很热烈。转年元旦过后,胡耀邦不小心染上了风寒,广西自治区区委邀请他去温暖的南宁休养,这时他的夫人李昭和女儿满妹过来陪他,前前后后来探病的老干部也特别多。满妹回忆说,父亲特别感叹:“我这辈子有两个没有想到:一个是没有想到被放在这么高的位置上;一个是没有想到在我退下来以后,还有这么个好名声。”

胡耀邦跟广西同志一再重申,一不听汇报,二不谈工作,只想安安静静地调养身体。他邀请自己的年轻朋友聂卫平到广西来陪他玩桥牌。聂卫平回忆说,当时胡耀邦很少说话,情绪不高,他想到姜昆正在南宁演出,就把姜昆请来,果然姜昆把胡耀邦逗得哈哈大笑起来。胡耀邦非常清楚自己已经退出了政治舞台,他在与聂卫平交谈时也透露了这种忧伤的情绪。他说:“我们两个是忘年之交,关系很不错,你现在是越来越忙了,我呢,今后可能会不做什么工作,越来越闲了。今后你不要再花很多时间来陪我了。”聂卫平说自己差点哭了出来。

胡耀邦在从南宁回到北京一个月后,即因急性心肌梗塞不幸去世。他带着遗憾离开,但却留给世人一个勇敢改革、仗义执言的先锋形象。

回归常识

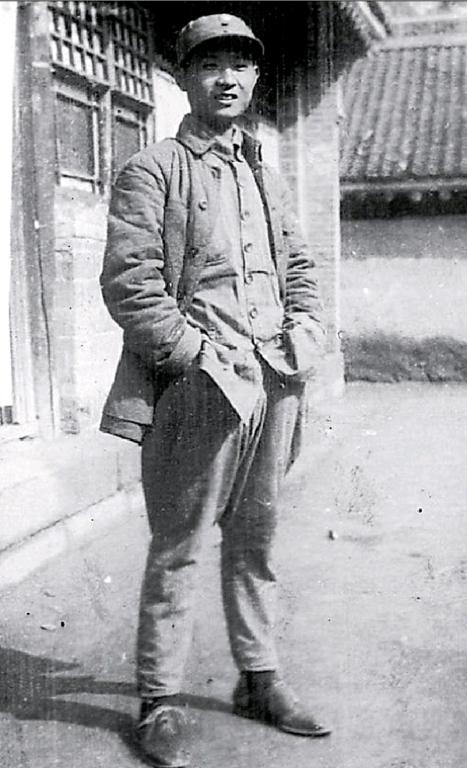

1941 年时的胡耀邦

1957 年8 月1 日,胡耀邦与苏联共青团中央委员拉兹杜霍夫在莫斯科友谊公园“中国林荫路”旁植树

1986 年2 月7 日,胡耀邦在云南罗平县板桥区长底乡参加春节联欢会,并与各族群众跳起民族大团结舞

中央党校是胡耀邦重新恢复工作的起点。

1976年10月6日,国家粉碎了“四人帮”。10月8日上午,叶剑英即派儿子叶选宁到胡耀邦家,向胡耀邦问好,并希望他养好身体,迎接党分配的工作。叶剑英让胡耀邦对如何治理国家提些建议,胡耀邦思考了两天,提出了三件最重要的事:停止批邓,人心大顺;冤狱一理,人心大喜;生产狠狠抓,人心乐开花。

只是在当时华国锋等人为求政局的稳定,一切都按照过去的方针来办,胡耀邦的建议并没有得到应有的重视,在揭批“四人帮”时,同时还要继续“批邓、反击右倾翻案风”,在1977年2月,《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》的社论《学好文件抓好纲》里又提出了坚决维护毛泽东的决策和指示的“两个凡是”。考虑到“批邓反右”对胡耀邦的影响,叶剑英在1977年2月提出,中央党校要恢复,让他去那里担任常务副校长,“远在西郊,是非少”,比较让人放心。

当时参与复校的中央党校教授沈宝祥向本刊回忆,胡耀邦3月25日正式报到上班,4月7号就开了党校第一次整风会议。“中央党校当时在全国有个特殊的现象,因为这里的‘文革班子是由康生亲自组建的,所以并没有像其他单位一样,造反派在粉碎‘四人帮之后就得到解散。在中央党校,他们仍是主要的骨干,被邀请参加这次整风会议,胡耀邦还请来‘文革前任命的老干部以及各中央机关党支部的代表一起参会,共70人。这样一来倒也好,造反派的领导班子成了大家批判的对象,我们双方之间展开了激烈的争论,于是在中央党校内部就形成了一个很积极的氛围,也让胡耀邦充分认识到思想理论问题的重要性。”

5月,胡耀邦即提出:“把被林彪、‘四人帮颠倒了的思想是非、理论是非、路线是非颠倒过来。”怎么做,他决定办一个刊物,将一个又一个问题逐个击破。沈宝祥是这份刊物的创办者之一。1977年7月15日,著名的《理论动态》在紧张筹备之后创刊了,就大家关心的现实问题,《理论动态》发表了《“四人帮”关于民主派问题的谬论必须深入批判》、《按劳分配是否必然产生资产阶级分子的探讨》、《关于社会主义企业利润的几个问题》、《农村集市贸易是资本主义的自由市场吗?》等文章。沈宝祥说,当时每期只印刷了300份,但这些文章很受欢迎,一些省市的领导人因为手中的刊物不全,特意打电话到中央党校,补要遗漏的几期。

沈宝祥回忆,胡耀邦办公和住宿的二层小楼是《理论动态》编辑部开会的地方。“有一次我在他办公室,他向我提出,能不能找到一个一通百通的东西。到了12月份,他就找到了这个‘一通百通的东西,他提出,要用实践标准检验十年‘文革。”

1978年5月10日,《理论动态》发表了著名的《实践是检验真理的唯一标准》,文章鲜明地指出:“一个理论,是否正确反映了客观实际,是不是真理,只能靠社会实践来检验。这是马克思主义认识论的一个基本原理。实践不仅是检验真理的标准,而且是唯一的标准。”第二天,《光明日报》在第一版和第二版以“本报特约评论员”的署名转载了这篇文章,《人民日报》、《解放军报》等报纸也随后全文转载,在全国引起了强烈的反响。

沈宝祥回忆说:“我们被叫到胡耀邦的办公室开会,一进门,看到胡绩伟坐在沙发上,他拿出本子,把前一晚吴冷西给他打电话讲述的内容讲给胡耀邦和我们听。吴冷西说,‘这篇文章犯了方向性的错误。理论上是错误的,政治上问题更大,很坏很坏。‘很坏很坏是一个很大的帽子,胡耀邦听了有点激动,也有点生气,他说:‘我跟老人家干革命几十年,我怎么会反对他!”

中央党校决定以《马克思主义的一个最基本的原则》来继续投入这场关于真理标准问题的大讨论。沈宝祥说,此时汪东兴和中宣部已经下了禁令,《人民日报》和《光明日报》陷入了很大的困境,《理论动态》也被点名批评,胡耀邦找到罗瑞卿,想在《解放军报》上首发,获得了罗的支持,此后这篇文章又经过几大报纸的转载,再次影响了全国,在叶剑英、邓小平等多人支持下,真理标准的讨论在各条战线各个领域扩展,使得“两个凡是”受到极大的冲击。

为什么胡耀邦能成为让社会回归常识的旗手?他的老部下严如平说,胡耀邦的磊落一直如此。1969年3月,在“九大”召开前夕,胡耀邦曾给毛泽东写过一封信,信里既没有谈自己的险恶处境,也没谈“阶级斗争为纲”,而是建言,中国的发展不应照搬苏联模式。“在那个年代,他可是身处逆境,连个人的问题都自顾不暇的啊!”严如平认为,胡耀邦在中央党校工作前,早已对这些理论问题进行过深入的研究,因为他“一直好读书,好思考”。胡耀邦在团中央工作期间,严如平作为他的秘书,和他一起住在富强胡同6号。那时胡耀邦只要有空,就一个人坐在院子里读书。“读的最多的是马克思的原著,反复读,比照着读,有段时间他工作空闲,就去开明书店的仓库里借了一套市面上看不到的《二十四史》来读。他读到什么新的东西,总是想方设法地运用到工作中,比如读了《农业发展纲要》,就琢磨着怎么能用在团中央的工作中,又或者读到什么,就突然问我们,教育青年人,是该禁止还是引导?我看应该像大禹治水那样,堵不如疏。”

“他总是劝年轻人,学历不高没有关系,但你们有没有决心和毅力,一天读一万字,一年就是365万字,这样我们可以定一个‘十年寒窗计划。”严如平说,胡耀邦真心实意地想带动周围的年轻人一起读书,他把各个学科都拉一个书目出来,告诉我们应该怎么去读。“历史学的问题让我们去请教范文澜,文学推荐我们去问韦君宜。指导意见都非常具体。”

解放人

1982 年,少先队员给出席共青团第十一次全国代表大会的胡耀邦戴上红领巾

1979年2月,共青团中央在北京召开一年一度的各省、市、自治区团委书记会议。胡耀邦带头步入会场时,突然看到后排坐着一个人,胡笑着走过去,先是询问这个人的工作和身体情况,拉着他的手,让他同自己一起往会场前方走,然后安排这个人在第一排中间的位置就座。随后,胡耀邦快步走上主席台,指着这个人,对全体与会者说:“在我们团的高级干部中,谁吃的苦头最多呢?是陈模。团中央在1957年打‘右派,整了一批好同志,其中就有陈模同志。他受委屈了。这件事情我是有责任的,因为我是第一书记,也是签了字的嘛!我向陈模同志道歉,也向其他同志道歉。”说着,胡耀邦向陈模连鞠三躬。这一举动,让包括陈模在内的与会者都惊讶不已。接着他又说:“我还要向团中央机关及所属单位所有挨整的同志道歉!我要强调的是,今后这种整人的事,不要再发生了!”又连着三鞠躬,现场很多人都因此激动得流下了热泪。

严如平是《胡耀邦传》的主要编写者,他告诉本刊,无论是在团中央,还是短暂工作过的中国科学院,以及后来的中央党校,胡耀邦始终都在自己的职权范围内尽力保护人少受伤害。1957年全国开展“反右派”运动高潮之时,担任共青团中央第一书记的胡耀邦正在国外参加世界青年代表大会。严如平回忆说,胡耀邦返程时刚到新疆乌鲁木齐,就马上给北京打电话了解团中央划分“右派”的情况。“他听说划了59个‘右派,大为惊讶,在电话里就赶快叫停。”对那些已经划成“右派”的人,他的处理也是相当宽松的,有些甚至被毛主席点名的“右派”,他也尽量安排工作,竭力保护。“他回来召集这些人开会,一开头就叫他们‘同志们,让‘右派们特别感动。‘你们好好改造还是会有机会的,这给了团中央的‘右派们极大的信心。”

“文革”后期,由于“四人帮”和康生的插手,中央组织部被很多老干部形容为“门难进,脸难看,话难听,事难办”的官僚衙门,这种情况一直持续到粉碎“四人帮”之后仍没有改变,一些老干部去中组部上访,要求落实干部政策,平反冤假错案,但中组部的主要领导却叫人拦住,不许进门,造成了很坏的影响。1977年10月7日,胡耀邦在《理论动态》上主持撰写的《把“四人帮”颠倒了的干部路线是非纠正过来》在《人民日报》发表后,引起了极大的轰动,12月,在邓小平、叶剑英等人的建议下,中共中央决定任命胡耀邦出任中组部部长。

胡耀邦到中组部后给下属规定:今后如有受冤挨整的老同志来中组部伸冤,都要同他们见面谈话,任何人不能阻拦,又跟身边的秘书和警卫人员打招呼,凡到家里来上访的人,也要一律热情接待。

在入主中组部之前,来找胡耀邦上访的人已经很多了。很多人看了他的文章,知道他特别热心,无论是北京的还是外地的,都纷纷打听到他在富强胡同6号的住处,递材料要求平反。有一次胡耀邦的车刚到家门口,一个外地上访人员突然出现在他面前,递上一沓上访材料。警卫人员问他是怎么找到的胡耀邦家庭住址,这个上访人员说,他用了5天时间,从中组部大门开始,看着车出来,在哪里拐弯,每天跟一段路,才找到了富强胡同。上访人员对胡耀邦的秘书说,他不会纠缠耀邦同志,只要把材料递给他,他就一定可以解决,自己这就回原籍等着,充分信赖胡耀邦给老干部平反的决心和能力。

富强胡同6号于是就变成了“第二上访办公室”,不仅他本人,包括他的家人和工作人员连同警卫班、阿姨、勤务员,甚至秘书的家属在内,人人都要做接待,对谁都不得拒绝。陶铸的夫人曾志当时和胡耀邦一起在中组部工作,她曾在回忆录中写道:有一次,武汉钢铁设计院党委书记朱鸿翔早晨不到7点就赶到胡耀邦家门口,他向警卫人员说明来意后,就一路畅行直奔后院的卧室。胡耀邦夜里改稿到凌晨两点才休息,听到动静就爬起来,边穿衣服边和朱鸿翔说:“你来找我可找对了。”洗漱之后,胡耀邦带着朱鸿翔来到小餐厅,餐厅边已经有几位上访者在等候了。胡耀邦一边喝粥一边听几个人讲情况,告诉他们一定在三个月内帮忙解决问题,之后才匆匆忙忙赶去中组部上班。果然不到三个月,朱鸿翔家的冤案就彻底平反了。

新中国成立30年来,冤假错案累计的数量之多,历史罕见,胡耀邦一上任,就将他的工作形容为“积案如山,步履维艰”。曾志回忆说,在还没有纠正“文革”错误的特殊历史时期,面对众多复杂难办的案件,胡耀邦十分讲究处理问题的策略性,那就是不断强调要贯彻执行党的“十一大”路线。“他依据‘十一大华国锋同志政治报告中提出的八项任务,策略地、巧妙地使一些难题得到华国锋同志的批准,或者让华国锋同志本人提出政策性的意见。耀邦同志在到中组部上任的第一次全体人员大会上,没有讲一句个人的话,只是全文传达了‘十一大华国锋同志政治报告中讲的八项任务,特别是强调了第八项任务中关于干部工作的论述,但我们从中完全理解了他拨乱反正、平反冤假错案的决心,从而使大家受到极大的鼓舞。”

针对棘手的具体问题时,胡耀邦发表了很多真知灼见。曾志曾写道,在面对“文革”中非正常死亡的问题时,胡耀邦认为除了极少数反党分子外,一律都不下自杀的结论,只写上何时去世,让他们享受革命干部的待遇,免得家属子女背包袱。“那样虐待干部,那样逼供信,搞得人痛不欲生,我们党历史上从来没有过,在这种情况下,你还说人家‘畏罪自杀,太不通情理了。当时,林彪、‘四人帮为什么那样煽动红卫兵?他们的罪恶目的就是让一些‘勇敢分子杀人,他们可以不负责任。死因不要查了,都要查个水落石出吗?我看水是要落的,就是政策一定要落实,但石不一定出来,水落石不出。”

当时从中央到地方各部门,很多人都把毛泽东开展政治运动中决定、批准的各种案件列为平反的禁区,有些人认为只要处理“文革”期间的错误问题就行了,“文革”以前的定案不应该再碰。胡耀邦提出:“经过对实际情况的调查核实,凡是不实之词、不正确的结论,不管什么时候、什么情况下搞的,不管哪一级组织、什么人定的批的,都要实事求是地改正过来。”这个被称为“两个不管”的方针实际上是用来冲破“两个凡是”的,上百万被认为是“铁案”的案件,都由此开始重新复查甄别,包括刘少奇案、“六十一人叛徒集团案”等在内的重大冤案得以平反昭雪。

在给“右派”平反的问题上曾经出现过激烈的交锋。1978年春,专门研究解决“右派”问题的会议在烟台举行。曾志回忆说,胡耀邦预计,人们不会很快就能完全摆脱“左”的束缚,果然会上的主要负责人认为,摘掉“右派分子”的帽子后,在妥善安置方面不再歧视他们就可以了,不必再平反,只有极少数完全搞错的才做个别纠正。胡耀邦派去参会的杨士杰代表他在会上发言说,不能因为我们工作上的疏漏,使历史上的冤假错案得不到彻底的解决,对他们的改正和安置,不能单纯就其生活问题,而应当调动他们的积极性,发挥他们的聪明才智,让他们为四化建设做出新的贡献。这番发言在会上引起了强烈反响,两方意见开始在之后的屡次会议上进行激烈交锋,直到当年9月,中央终于以55号文件的形式认可了中组部提出的方案,使54.7万人获得了解放。严如平对此评价说:“落实政策的过程,就是解放人才的过程。这些被改正的同志,大多数有一定的文化水平和实践经验,他们本身就是宝贵的财富,其中不少是有真才实学的专家学者和科研骨干。”

1983年中共中央组织部关于全国组织工作座谈会的报告中总结道,胡耀邦在中组部的三年中,清理“文革”中发生的案件达30多万件,复查新中国成立前后的历史遗留案件高达110万件,300万名干部的冤假错案得到平反纠正,40多万名共产党员恢复了党籍,上千万无辜受株连的干部和群众因此得到了解脱。

(本文图片选自《耀邦侧影》,生活·读书·新知三联书店近期出版)