茂名拍岸浪统计分析

梁广建,侯永强,王静,宗兴发

(1.海军南海舰队海洋水文气象中心,广东湛江524001;2.75822部队,广东广州510510;3.中山大学地理科学与规划学院,广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室,广东 广州510275;4.95180部队,广东湛江524012)

1 引言

拍岸浪是海浪传至浅海时,海表以下的海水受海底的摩擦限制,使得波峰的运动快于水下部分,波峰前伸,前侧变陡,后侧变平,波峰折向前方,发生破碎的波动(见图1)。海滩破碎带波动过程受到岸滩地形、潮汐水位变化的明显影响,波动过程和地形演变是相互耦合在一起的[1],具有比深海和开阔陆架海域更复杂的演变规律和更快速的时空变化;它对近岸建筑物的安全与稳定[2]具有较大的威胁。我国海浪预报的研究在20世纪60年代受到重视,1965年由国家科委组织的海浪预报研究会,集中了我国一些海浪专家从事这项工作,提出了较系统的深、浅海波浪预报模式。1999年,李绍武从波浪破碎的能量关系入手[3],提出了一种波浪破碎模式,并引入Boussinesq 方程中,得到了良好的结果;2000年,李德筠尝试将Dally 导出的适用于任意水深的破波区内波高衰减解析公式引入基于Boussinesq方程的波浪破碎模型[4];刘百桥通过引入极限波高为随机变量的概念,提出了一种新的破碎波高的概率分布,结合单个破碎波的处理方法,建立了在能量控制上与我国港口工程规范基本等效的破碎波演变波谱模型,并通过实验手段,确定了其中破碎系数与破碎类型指标之间的关系[5]。2001年,滕爱国等从N-S方程出发,采用修正的k-ε 模型来封闭雷诺方程,利用修正的VOF方法跟踪自由表面,通过数值计算成功地模拟出椭余波通过潜堤时波面的变形过程[6]。2002年,李孟国等对有关波浪Boussinesq方程的研究成果进行了系统的归纳总结和评述[7]。2003年,李春颖和李绍武对基于Boussinesq方程的破碎模型和波生流计算相关的技术问题进行了系统的归纳总结和评述[8]。本文利用已有研究成果方法和实测数据对茂名拍岸浪特征进行统计分析。

图1 拍岸浪示意图

2 海浪观测记录的质量控制和处理

本文分析数据采用茂名北山海区2007年和2008年5—10月份西南季风期的观测资料,观测要素为拍岸浪、近岸浪、风、海况、气压、涨落潮等;拍岸浪资料含有两个观测点,两观测点距离3 km,1号观测点海滩坡度为1.6 度,2 号观测点海滩坡度为2.8度,均为沙质底。根据波面变形和波浪的破碎过程将碎波分为3类:溢波、卷波和振波。卷波是当波面随着深度的变浅而变得不对称,直至前侧成为铅直,进而向前倒卷的波。拍岸浪观测主要在卷波出现时进行。由于拍岸浪区随涨落潮而改变,故采用标杆法观测,既在破碎带垂直岸线设置一系列标杆,标杆的数量及距离依地形与潮差确定,标杆上画有标尺,以目测方式观测,每3 h 观测一次,即在每天的8 时、11 时、14 时和17 时进行人工观测。在观测过程中结合天气过程,在台风前后等能引起较大拍岸浪的天气过程中进行加密观测,加密观测每小时观测一次,直至拍岸浪的变化趋于平静。波浪盖过标杆的最高与最低的距离为波高,以拍岸区最大波高为拍岸浪波高,同时记录相应的水深及涨落潮情况。近岸浪观测点距岸边2 km,水深15 m,观测仪器为波浪骑士,选取与拍岸浪对应时刻的波浪数据。采用缺测比率最小的原则,对原始观测资料序列进行了优选;通过两观测点资料对比分析的方法,消除了地形变化及人为因素等引入的异常值。

3 拍岸浪统计特征分析

3.1 拍岸浪月分布特征

从2007—2008年西南季风期间拍岸浪月分布特征的统计分析结果(见表1)中可以得出,拍岸浪在西南季风期间变化比较有规律,各月平均最大浪高基本在100—140 cm 之间,而10月则波浪最大;最大拍岸浪处最大水深也是10月最深,9月出现了最小值;而8月平均周期最大。

3.2 波高分布特征

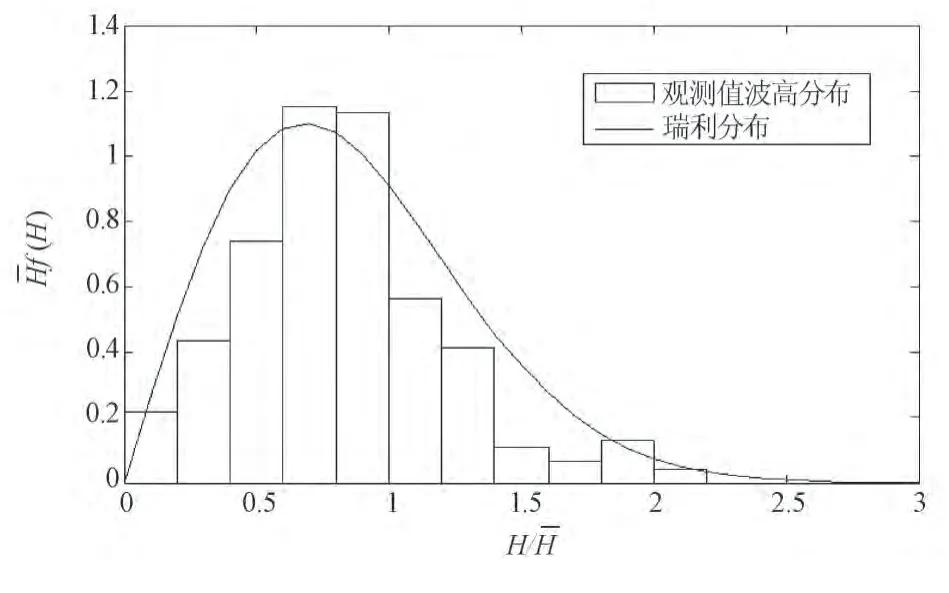

在海上连续观测到一系列的拍岸浪波高,先后出现的数值是杂乱无章的,但是将波高依大小的次序排列并加以统计分析以后,所得的结果表明,它们遵循一定的分布规律。Longuet-Higgins 曾提出了在窄谱条件下波高服从瑞利分布,累积概率为:

概率密度函数为:

3.3 周期分布特征

表1 北山5—10月份拍岸浪各要素分布及近岸浪波型特征

图2 波高概率密度观测值与理论值的比较

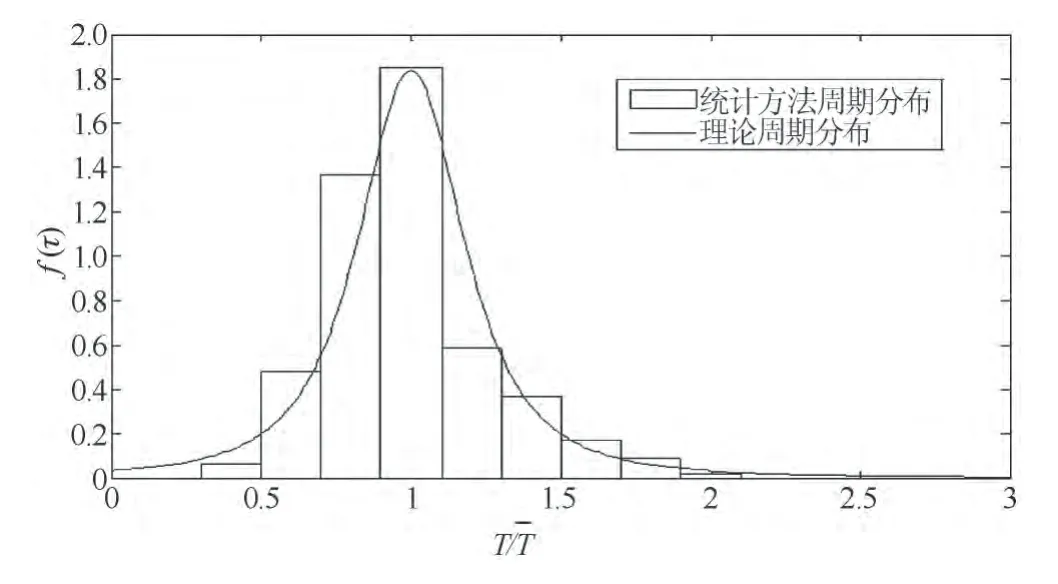

海浪远非严格的周期性运动,在得自一固定点相对于时间的波面记录上,海浪的周期可定义为相邻两上跨(或下跨)零点间的时间长度。也可将它定义为相邻两显著波峰间的时间长度。这样的得到的周期长短不齐关于周期分布的研究也很多。本文采用Longuet-Higgins 提出的适用于窄谱的周期分布理论形式,概率密度函数计算如下:

Longuet-Higgins 的理论是以窄谱为前提的,且其中波高与周期不相关,故此理论应在ν 和相关系数r(H,T )均较小的情形下计算才能达到较好的结果。通过计算,北山观测资料所得的谱宽度的无因次量 ν=0.266 ,波高和周期的相关系数r(H,T )=0.17。结果如图3 所示,观测所得的周期分布与理论分布吻合良好。

4 近岸浪与拍岸浪的比较

4.1 近岸波型特征

从北山地区5—10月份近岸风浪、涌浪分布(见表1)中分析可发现,在5—10月份,近岸浪风浪个数多于涌浪个数只出现在10月份,涌浪最多则是在8月份。涌浪最多的8月拍岸浪平均周期最长,近岸浪风浪多于涌浪的10月拍岸浪平均周期最小。这说明涌浪增多风浪减少时,拍岸浪平均周期逐渐增大,反之,减小。

图3 周期概率密度观测值与理论值的比较

4.2 近岸浪高和波长与拍岸浪关系

波浪传至海岸附近时,最终以某种形式破碎。破碎时水质点的水平速度增大并伴有强烈的搅拌,因此碎波的影响特别重要。在理论研究和观测中,判断波浪破碎的指标有3个[9],分别被称为运动学判据、动力学判据和几何学判据,其中运动学判据好于其它判据。Munk 最先应用能量方法进行计算,得到了波浪破碎时的浪高Hp与深水浪高H0和深水波长L0的关系式:

4.3 波浪的破碎判数γ

波浪的破碎判数γ 对研究波浪破碎及沿岸流和泥沙运动有重要的意义,γ 是海浪破碎时的波高与水深之比。波浪传至浅海,海表以下的海水受到海底的摩擦作用,发生破碎现象,此时的波高与水深比大约为3:4,Bowen[10]等的实验结果表明波浪破碎时γ 的值在0.88—1.28 之间,Weisher 和Byrne(1979)报告的平均值为0.78,我国常用0.78。由于观测站点的坡度不同,所以对北山2008年两个站点的资料分别进行了计算,发现站点1 的拍岸浪波高与水深之比集中在0.5—1.16 之间,其平均值为0.783,站点2 集中在0.49—1.32 之间,其平均值为0.760。由于地形的原因,站点2 的坡度较大,以至于站点2的γ 集中范围大于站点1,平均值也略小于理论值。总的来说,计算得到的波浪破碎判数γ与理论值非常接近。

图4 由(4)式计算出来的观测波高变化和拟合曲线

5 相关性分析

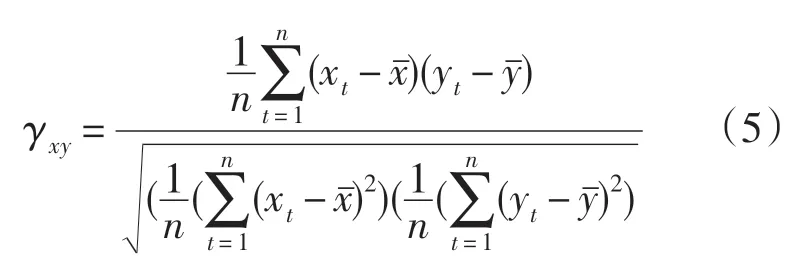

对于各相关要素进行定量的相关性计算,公式如下:

式中,y 为拍岸浪波高,x 为近岸周期、近岸浪高、风速等。

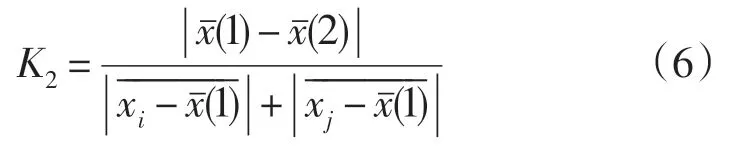

对于非连续性数据的指标,例如海况,涨落潮等要素,用K2指标法[11]对其分级计算。计算公式为:

式中,xi为要素分级情况,例如x(1)代表涨潮时拍岸浪浪高,则x(2)代表落潮时拍岸浪浪高,风向根据相对海岸线得方向分向岸风与离岸风,海况分为0—2和大于2两级。一般认为:

K2≥0.5时因子x能提供足够的信息;

0.2≤K2<0.5时因子x能提供中等信息;

K2<0.2时因子x不能提供信息。

表2 各观测要素与拍岸浪高的相关性

表2 为拍岸浪与各要素的相关性计算结果,从表2中可以得出,在非连续性的数据中,只有海况可以提供中等的信息,也就是说海况与拍岸浪浪高的相关性较好。通过相关系数的计算,发现近岸浪的波高、周期以及百米塔的风速与拍岸浪浪高成较好的正相关。拍岸浪源于深水中的海浪,变幻莫测的海面风是它的主要原动力,海况引起的变化可以归结为百米塔风的影响。当波浪于深度逐渐变浅的水底向上传播时其要素就会发生变化,但与原来的要素仍有关系,所以近岸浪的周期和波高变化与拍岸浪高密切相关。

6 结论

(1)通过对拍岸浪各要素的分布分析得出,观测的波高分布与理论分布(瑞利分布)较吻合,但在低频大波附近误差比较明显;北山观测资料所得的谱宽度的无因次量ν=0.266,波高和周期的相关系数r(H,T)=0.17,在窄谱、周期和波高相关性较小的情况下观测所得的周期分布与理论分布吻合情况良好;

(2)在近岸浪与拍岸浪的比较过程中发现,涌浪较多的8月拍岸浪周期较大,风浪较多的10月,拍岸浪波高最高。站点1拍岸浪波高与水深之比集中在0.5—1.16 之间,其平均值为0.783,站点2 集中在0.49—1.32之间,其平均值为0.760。由于地形的原因,站点2的坡度较大,以至于站点2的γ 集中范围大于站点1,平均值也略小于理论值。总的来说,计算得到的波浪破碎判数γ 与理论非常接近;

(3)相关性分析发现,海况、近岸浪的波高、周期以及百米塔风速对拍岸浪的浪高影响较大。

[1]陈子哌,李志强,李志龙,等.海滩碎波带波性质的统计对比分析[J].中山大学学报(自然科学版),2002,41(6):86-90.

[2]冯芒,沙文钰,李岩,等.近海近岸海浪的研究进展[J].解放军理工大学学报(自然科学版),2004,5(6):70-76.

[3]李绍武,王尚毅,柴山知也.一种近岸区波浪破碎模型[J].海洋学报(中文版),1999,21(1):103-110.

[4]李德筠,张伟,李绍武.一种基于Boussinesq方程的近岸区破碎波模型[J].海洋工程,2000,18(3):34-38.

[5]刘百桥,赵子丹.近岸不规则波的破碎演变模型[J].天津大学学报,2000,33(5):560-564.

[6]滕爱国,沈永明,郑永红,等.波浪变形数值模拟[J].大连理工大学学报,2001,41(3):359-362.

[7]李孟国,王正林,蒋德才.关于波浪Boussinesq 方程的研究[J].青岛海洋大学学报(自然科学版),2002,32(3):345-354.

[8]李春颖,李绍武.基于Boussinesq 方程的波浪破碎模型的研究综述[J].港工技术,2003,(4):1-4.

[9]文圣常, 余宙文. 海浪理论与计算原理[M]. 北京: 科学出版社,1984.

[10]陈卫跃. 杭州湾北岸潮滩波浪特征与统计分布[J]. 海洋科学,1990,(6):16-22.

[11]施能.气象统计预报中的多元分析方法[M].北京:气象出版社,1992:35-36.