1960年以来山西秋季连阴雨的气候特征分析*

王栋,谭桂容,耿新,3

(1.南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京210044;2.山西省榆社县气象局,山西榆社031800; 3.南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,江苏南京210044)

1960年以来山西秋季连阴雨的气候特征分析*

王栋1,2,谭桂容1,耿新1,3

(1.南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京210044;2.山西省榆社县气象局,山西榆社031800; 3.南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,江苏南京210044)

利用山西省66个测站1960-2009年秋季(9-11)月的逐日降水量,采用线性倾向估计、累积距平法、EOF及Morlct小波分析方法,系统地分析了山西秋季连阴雨的变化趋势和时空结构特征,建立了秋季连阴雨强度指数模型。结果表明:山西秋季年际区域性连阴雨次数和阴雨日数呈明显的线性减少趋势,过程雨量呈波动上升趋势,连阴雨次数的累积距平表现为“三升两降”型变化;山西秋季连阴雨的年际和年代际变化特征明显,1960-1970年代中期,有5~6年的周期变化,1990年代后期有2年的周期变化特征,年代际变化呈“波动状”变化规律;全省秋季连阴雨从南到北呈递减分布,除北部的天镇、山阴、繁峙等呈增加趋势外,各代表站表现为一致的减少趋势,南部、东南部及五台山为连阴雨多发区,大同盆地、忻州盆地、太原盆地为少发区;山西秋季连阴雨存在2~3年、8年左右的显著振荡周期。1970年代中期到1980年代中期,8年左右振荡周期的振幅最大,能量最强,是周期振荡最强的阶段。

山西;秋季连阴雨;气候特征;Morlct小波分析;时空结构;年代际变化

连阴雨是山西秋季常见的一种气象灾害,对工业、交通、仓储等诸多行业造成危害。就农业而言,秋季正是山西农果作物的生长和成熟季节,也是主要作物冬小麦的主播期,连阴雨形成的灾害将极为严重[1]。2007年9月26日至10月10日,山西发生罕见连阴雨天气,全省66个代表站中,52站出现连阴雨,过程降水量平均达108.1 mm,中部地区的降水量比常年同期偏多4倍,46个代表站持续阴雨10~17 d。阴雨天气使玉米、高粱、谷子、豆类等已成熟的作物无法收获,导致发芽、霉烂;小麦错过适播期;低温寡照造成蔬菜发生重度的腐烂病、霜霉病等病害;持续降雨导致红枣、苹果、酥梨等出现烂果、落果和霉变、腐烂。仅晋中市农作物受灾面积达17.4万hm2,成灾面积9.06万hm2,减产20%以上。

秋季连阴雨的危害,早已引起气象工作者的关注和重视,有不少学者对其特征和成因进行了研究[2-19],高由禧[2]早在1950年代就我国秋雨和秋高气爽的气候特点以及成因做了详细的研究,指出华西秋雨的起迄日期与亚洲上空急流的进退和印度季风的进退有关。王秀文[5]对北方麦收期间出现的连阴雨天气过程与环流形势和影响系统的关系进行探讨,确定连阴雨天气的概念模型。方建刚[6]分析了陕西省2003年秋季连阴雨降水的特征和形成秋季连阴雨天气的天气学、热力学特点。程鹏等[7]应用等熵位涡原理,对2005年5月中旬西北地区东部的一次连阴雨过程进行了诊断分析。温汉光等[8]对2009年秋季山西省北中部的连阴雨天气的主要影响系统作了重点分析,对各物理量场进行诊断,初步揭示了此次连阴雨过程的成因和降水特征。刘天适等[11]对西北地区以及陕西秋季连阴雨,特别是对陕西1980年代的秋季连阴雨过程做了较系统分析,建立了秋季连阴雨的中期预报方法。魏锋[12]分析了甘肃1967-2001年连阴雨的天气气候特征。张智等[13]分析了宁夏全年和汛期连阴雨发生次数的气候变化特征及其突变、周期变化。邹旭凯等[14]分析了长江三峡库区连阴雨发生次数、持续时间的时空分布特征。方建刚等[15]对陕西2011年秋季强连阴雨期间的欧亚大气环流异常特征进行了分析,得出“欧亚500 hPa高度距平场“北高南低”的分布是这次强连阴雨产生的大气环流背景”。以上对于连阴雨的研究多集中在华西、西北和南方一带,针对山西区域秋季连阴雨的研究却不多见,已有的研究[8-9]是从天气学角度侧重于连阴雨天气过程和降水变化特征的分析,鲜见关于山西秋季连阴雨气候变化特征及其突变和空间结构等方面的论文。因此,本文拟分析近50年来山西秋季连阴雨的气候变化特征及其突变和空间结构,尝试建立山西连阴雨定量化风险评估模型,以期为决策部门做好防灾减灾工作提供技术支撑。

1 资料和方法

1.1 资料来源及处理

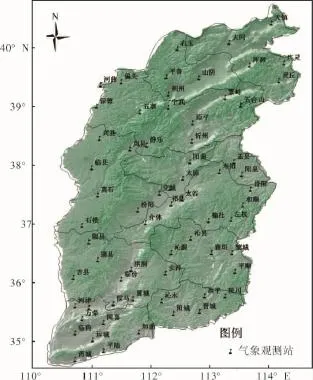

图1 山西省66个观测站位置分布

气象数据来源于山西省气象信息中心地面实测资料,根据山西气候特点、区域环境、地形条件等因素,均匀选取了山西区域资料连续,且资料序列相对较长的66个测站(图1)作为代表站,统计66个站点1960-2009年间9-11月的逐日降水量(日界为北京时20:00时)作为分析资料,以连阴雨发生次数、连阴雨持续天数和过程降水量作为定量表征指标。参照山西气象部门天气标准,将秋季(9-11月)连阴雨的统计标准定义如下:

(1)连续阴雨日数≥5 d,每天日照≤3 h(允许其中一天日照≥3 h),但过程开始和结束日降水量必须≥0.1 mm,过程降水量≥30 mm,记为一次连阴雨过程。

(2)若连续阴雨日数≥11 d,允许有两个不相邻微量降水日。

(3)66个代表站中,有10站以上处于同一连阴雨期内,定义为一次区域性连阴雨过程。

(4)连阴雨出现月份,一般以连阴雨开始日的月份作为统计月。

(5)连阴雨过程跨两个月时,若两个月的过程日相同,以开始日的月份为统计月,否则取过程日多的月份为统计月。

1.2 方法

采用线性倾向估计[20]计算气候倾向率来分析连阴雨的时空变化趋势;用Mann非参数统计检验方法[20],对连阴雨发生次数的累积距平进行变化趋势的显著性检验;采用Mann-Kendall检验[20](简称为“M-K”检验)对连阴雨事件进行突变检测;利用Morlct小波分析方法[20]揭示秋季连阴雨的多尺度周期性演变特征;采用经验正交函数(EOF)方法将秋季连阴雨次数距平序列展开,分析连阴雨异常的时空结构。在ArcGIS环境下,通过反距离加权(Inverse Distance Weighted,IDW)差值法绘制山西秋季连阴雨发生次数、连阴雨总日数、连阴雨倾向率变化等的空间分布图。

2 秋季连阴雨时空分布特征

2.1 年代际变化

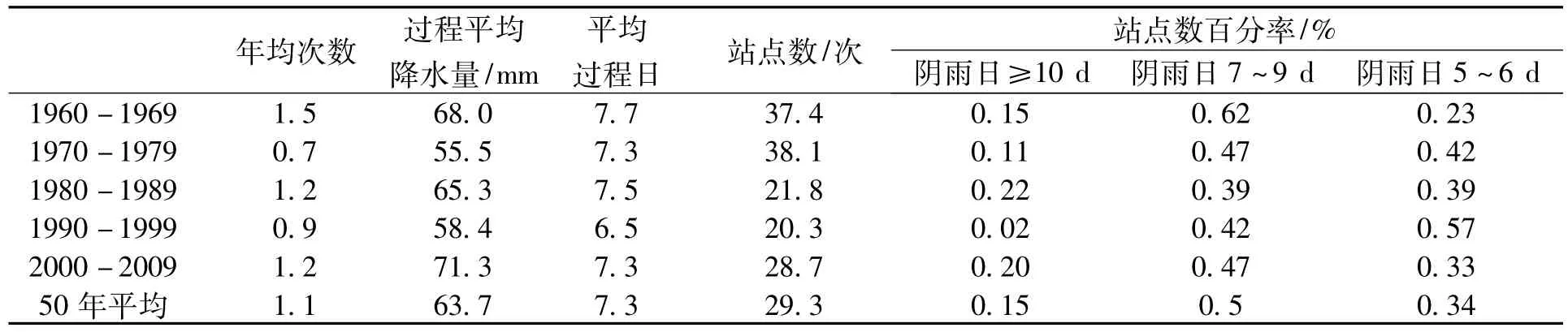

对1960-2009年山西秋季区域性连阴雨的年代际统计见表1。山西出现秋季区域性连阴雨55次,平均每年发生1.1次。连阴雨过程日数以7~9 d居多,占到50%,10 d以上较少,仅占15%。最长连阴雨发生在1985年9月8-27日,晋中的左权站出现了持续20 d的阴雨天气,过程降水量达151.4 mm;其次是发生在1962年9月22日-10月10日,山西南部的万荣、闻喜、垣曲、沁水、高平、晋城、陵川出现了19 d的连阴雨,过程降水量平均达145 mm。结合图2a观察山西秋季区域性连阴雨的年代际变化,1960年代连阴雨相对较多,且阴雨持续时间长,过程降水量大,影响范围广。1980年代前中期连阴雨出现一小高峰,过程降水量多且持续时间长。1970-1980年代初、1980年代后期至1990年代连阴雨持续偏少,过程降水量小且持续时间短。2000年以来,连阴雨又明显增多,其强度也有所增强。总之,山西秋季区域性连阴雨的年代际变化特征较为明显,表现为“波动状”变化规律。

2.2 年际变化

1960年以来,山西秋季连阴雨次数的线性变化总体呈较明显的下降趋势(图2a),其年际变化倾向率为-0.28次·(10a)-1,用非参数统计检验方法(Mann)进行变化趋势的显著性检验,Z=-0.277 7,Z0.05=0.189,︱Z︱>Z0.05,通过了0.05的显著性水平检验,表明山西秋季连阴雨次数下降趋势显著。连阴雨次数的累积距平主要表现为“三升两降”型变化,即1960年代初至1970年代中期、1980年代中期、2002年至2009年为相对多连阴雨期,1970年代后期至1980年代初期、1980年代后期至2000年代初期为连阴雨偏少期。由图2b可见,秋季连阴雨过程雨量距平曲线的线性变化呈上升趋势,年际变化倾向率为2.63 mm(10a)-1,未通过0.05水平的显著性检验,但阶段性变化明显。从过程雨量的5年滑动平均曲线可以看出,1960年代为过程雨量明显偏多期,1970年代至1980年代初期为明显偏少期,之后呈逐步增多趋势,2000年代中期开始,过程雨量显著增多。

表1 1960-2009年山西秋季区域性连阴雨的年代际变化

图2 1960-2009年山西秋季区域性连阴雨次数距平和累积距平及过程降水量距平年际变化

2.3 月际变化

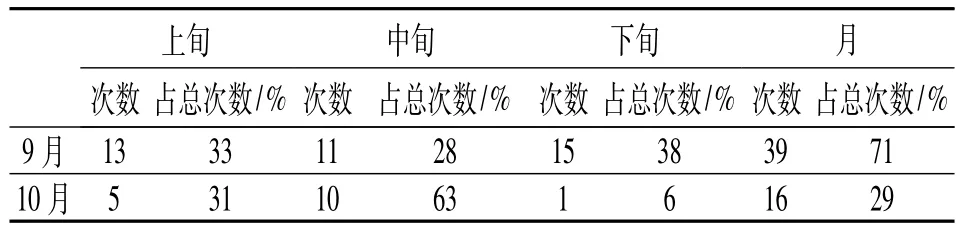

由表2可见,山西秋季连阴雨主要集中出现在9月上旬至10月中旬,10月下旬仅有1次,出现在1975年10月21-28日,11月未出现连阴雨。9月的连阴雨最多,共出现39次,占秋季连阴雨的71%,10月出现16次,占29%。统计资料显示,1990年代起,山西秋季连阴雨更集中地发生在9月。1990年代9次连阴雨,9月出现8次占总次数的89%。2000年代12次连阴雨,9月出现9次,占总次数的75%。表明1990年开始,山西秋季连阴雨发生在9月的几率明显增大。

表2 山西秋季区域连阴雨各月逐旬平均出现次数

2.4 空间分布特征

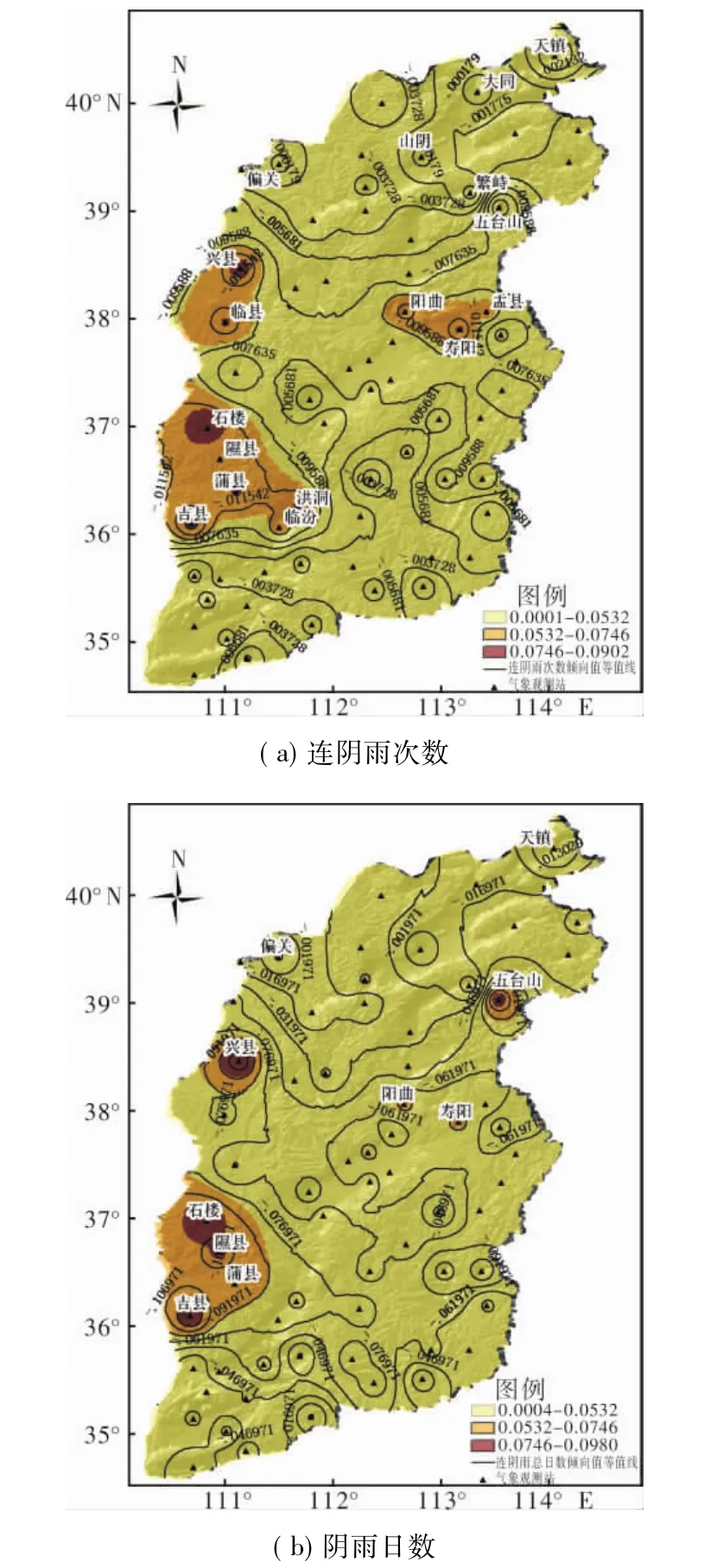

图3给出了山西各代表站1960-2009年秋季连阴雨次数和连阴雨总日数的分布。秋季连阴雨次数分布大体上由南向北减少,存在明显的北少南多分布特征(图3a)。南部、东南部、晋中东山及五台山为连阴雨多发区,其中芮城、垣曲至沁水一带为最多区域。西部高原区的忻州南及吕梁次之。大同盆地、忻州盆地、太原盆地的低值带为连阴雨少发区,最少区域位于北部的天镇、大同至右玉一带。这与山西秋季降水量的分布相一致[21]。由图3b可知,秋季连阴雨总日数的分布与连阴雨出现次数的分布基本吻合,也呈南多北少分布特征。

由山西各代表站不同连阴雨日的分布可知(图略),连阴5~6 d的站点占41%,主要分布在五台山、晋中的东山、晋东南至运城一带;连阴7~9 d的站点占46%,分布在五台山、晋东南及南部地区;连阴雨10 d以上的站点占14%,分布在吕梁的临县、石楼及南部地区,北部的大部分县站未出现10 d以上的连阴雨天气。

为进一步了解近50年来山西秋季连阴雨变化的各地差别,分别计算了山西66个代表站连阴雨次数和阴雨日数的线性变化趋势(图4)。由图4a可知,除偏关及大同盆地的天镇、大同、山阴、繁峙外,其余各站的连阴雨次数均呈下降趋势,中西部的临县、兴县、石楼、蒲县、洪洞、吉县和寿阳下降趋势明显,相关系数通过0.05的显著水平检验,隰县、临汾和北中部的五台山、阳曲、盂县通过0.10的显著水平检验。从图4b可见,除偏关、天镇外,其余各站的阴雨日数均呈下降趋势,兴县、石楼、隰县、吉县、五台山下降趋势明显,相关系数通过0.05的显著水平检验,蒲县、阳曲、寿阳通过0.10的显著水平检验。可以看出,山西秋季连阴雨发生次数及阴雨日数变化趋势的区域差别不明显,各测站之间下降趋势存在差异。总体来说,近50年来山西各地秋季连阴雨次数和阴雨日数呈下降趋势。

图3 山西秋季连阴雨出现次数和连阴雨总日数分布

3 突变检验与周期

图4 山西秋季连阴雨次数和阴雨日数线性趋势分布

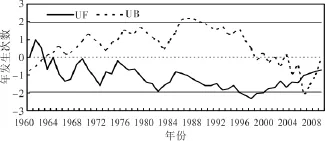

图5 1960-2009年山西秋季连阴雨发生次数Mann-Kendall统计量曲线

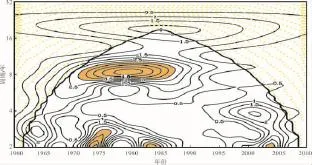

山西秋季连阴雨发生次数从1960年代至1990年代呈显著的下降趋势,1999年开始增多,是否出现了气候上的突变?用“M-K”法进行检验,给定显著水平α=0.05,即U0.05=±1.96,结果由图5可知,未通过置信度为95%的临界值,表明山西秋季连阴雨没有发生显著的突变(图5)。利用Morlct小波分析山西秋季连阴雨发生次数变化的多时间尺度特征(图6),小波图中的阴影区就是通过95%信度检验的周期信号。去除边界效应,山西秋季连阴雨的变化存在2~3年、8年左右2个可信的显著振荡周期。其中,1970年代前期、1980年代前期和2000年代前中期,存在2~3年的振荡周期,周期强中心出现在1970年代中期前,周期振荡呈明显的阶段性;1970年代至1980年代中期,存在显著的8年左右振荡周期;1960年代、1990年代的振荡周期不明显。在1970年代中期到1980年代中期,山西秋季连阴雨8年左右振荡周期的振幅最大,能量最强,是周期振荡最强的阶段。

图6 山西秋季区域性连阴雨发生次数的Morlct小波分析图

4 秋季连阴雨强度的时空演变特征

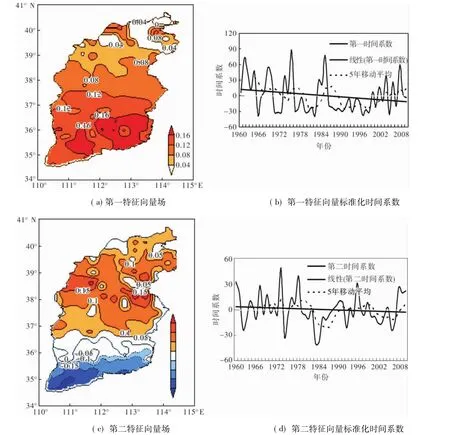

为了进一步分析山西秋季连阴雨的时空结构,对山西66个测站1960-2009年(共50年)秋季连阴雨次数的距平场做EOF展开,特征值收敛迅速,第1特征向量方差贡献率为55%,第2特征向量方差贡献率为16%,通过north模态显著性检验的前3个特征向量的累积贡献为78%。

图7 山西秋季连阴雨EOF分析特征向量场及标准化时间系数

图7中给出了山西秋季连阴雨EOF分析的前两个模态,这两个模态基本反映出山西秋季连阴雨的主要时空结构。从第一模态(EOF1)的空间分布可以看出(图7a),山西秋季连阴雨最主要的模态表现为全省一致正信号特征,数值由北向南逐步增大,大体呈纬向空间分布。三个高值区分别位于晋东南、运城中部至临汾中南部和吉县,表明这些高值区是最容易出现秋季连阴雨异常的区域。从相应的标准化时间系数趋势线可以看到(图7b),趋势线反映的时间系数呈下降趋势,表明近50年来,山西秋季连阴雨总体上是趋于减少的。时间序列表现出明显的年际变化特征,1960年代至1970年代中期,显示有5~6年的周期变化,1990年代后期显示有2年的周期变化特征。平滑曲线则更清楚地反映出年代际变化特征,即1970年代后期之前,连阴雨波动大,基本为正位相,1970年代后期到1980年代初表现为负位相,1980年代中期为弱的正位相,1980年代后期至1990年代持续负位相,2000年后又转为正位相,这与(图2a)的实况基本吻合,表明该特征向量的变化基本反映了山西秋季连阴雨的主要变化特征。第二模态(EOF2)的空间分布则主要表现为山西北、中部的多(少)连阴雨与南部地区少(多)连阴雨的反位相分布型(图7c),也就是说,当山西北、中部地区秋季连阴雨偏多时,南部往往偏少,反之亦然。与此相对应的时间系数略呈下降趋势(图7d),时间序列存在明显的年代际变化。从滑动平均的结果可以看出,在1980年代之前,基本表现为正位相,1980年代为较强的负位相,1990年代为弱的正位相,2000年开始转为负位相。重4个等级(表3)。根据表3分级标准对各代表站1960-2000年的秋季连阴雨个例,逐站回算RLYY,结果表明,连阴雨强度指数RLYY的等级范围,对连阴雨过程强度的确定较为准确。

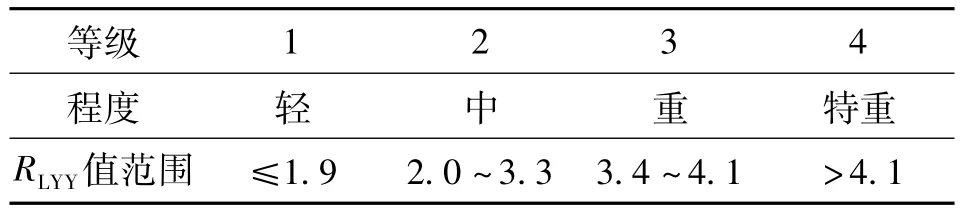

表3 秋季连阴雨强度指数RLYY分级表

5 连阴雨强度模型的建立

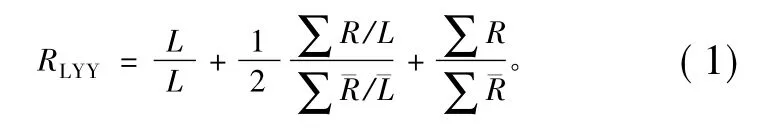

连阴雨的危害程度,主要取决于过程降水量和阴雨持续的天数,参考项瑛等的连阴雨强度模型[22],结合考虑各因子权重,确定山西秋季连阴雨强度指数的计算公式为:

以2001-2010年间出现的秋季区域性连阴雨作为建模样本资料,按式(1)计算山西66个代表站共401个秋季连阴雨个例的强度指数,参考降水分级标准,依据样本个例的平均强度指数百分比值确定分级阈值,即以平均强度指数的-30%、+30%、+60%对应值作为分级阈值,将山西秋季连阴雨强度指数RLYY分为轻度、中度、重度、特

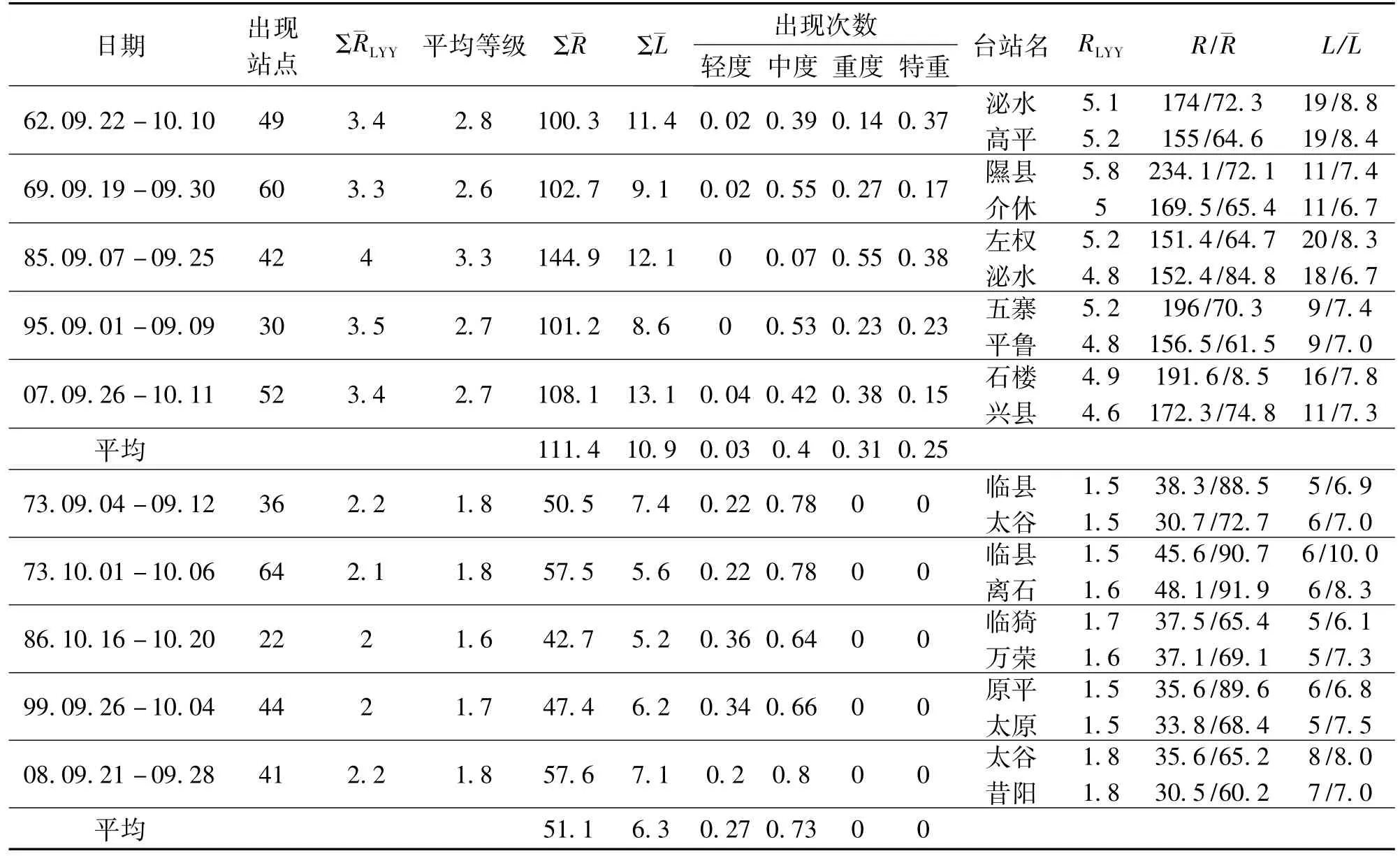

对1960-2009年山西发生的55次区域性秋季连阴雨,逐站计算出每次连阴雨过程的强度指数和等级以及每次过程的平均强度指数和平均等级。从站点数达20站以上的过程中,选取5个平均强度指数值大的过程和6个平均强度指数值小的过程,作为典型强、弱连阴雨过程的代表,并从每次过程中选取两个代表站点(表4)。由表4可知,强连阴雨的过程雨量为100.3~144.9 mm,平均达111.4 mm;阴雨日数9~13 d,平均达11 d;连阴雨过程站点数30~60个,出现轻度连阴雨的站点仅占3%,中度连阴雨站点占40%,重度连阴雨站点占31%,特重连阴雨的站点占25%。弱连阴雨的过程雨量为42.7~57.6 mm,平均51.1 mm;阴雨日数5~7 d,平均6 d;连阴雨过程出现站点22~64个,出现轻度连阴雨的站点占总出现站点的27%,中度连阴雨的站点占73%,没有出现重度以上的连阴雨。由以上可知,连阴雨强度指数RLYY可以较准确地反映出山西秋季连阴雨过程的强弱程度。

表4 山西秋季连阴雨强、弱过程的强度指数对应表

从山西秋季连阴雨强度指数50年的年际变化曲线可以看出(图略),山西秋季连阴雨强度指数的线性变化略呈上升趋势,曲线变化与图2b实况相吻合。1960年代为正距平,表明连阴雨偏强,1970年代至1980年代初为负距平,表明连阴雨偏弱,之后沿平均线附近波动,2000年代中期开始,显著上升,呈正距平,表明连阴雨强度趋于增强。

由此可见,该连阴雨强度指数模型,能够较客观、准确地反映山西秋季连阴雨的强度,可为进一步定量评估连阴雨的影响提供科学依据。

6 结论

(1)近50年来,山西秋季区域性连阴雨次数和阴雨日数总体上呈一致的下降状态,尤其是连阴雨次数的平均时间变化曲线呈显著线性减少趋势,年际变化倾向率为-0.28次·(10a)-1,累积距平表现为“三升两降”型变化。连阴雨过程雨量呈阶段性缓慢上升态势,年际变化倾向率为2.63 mm(10a)-1;山西秋季区域性连阴雨年代际变化特征明显,表现为“波动状”变化规律。1960年代初至1970年代中期、1980年代中期至1990年代初期是连阴雨多发期,1970年代后期至1980年代初、1980年代后期至2000年代是少发期,2002年开始趋向多发期;山西秋季连阴雨主要出现在9月上旬至10月中旬,11月未出现连阴雨。9月的连阴雨最多,占秋季连阴雨的71%。从1990年代开始,山西秋季连阴雨更趋向于集中发生在9月,尤其是1990年代,9月连阴雨占秋季连阴雨的89%。

(2)山西秋季连阴雨次数和阴雨日数分布大体上由南到北递减,呈明显的北少南多分布特征。连阴雨的多发区主要位于山西南部、东南部、晋中东山及五台山地区,最高值出现在沿中条山的沁水、垣曲至芮城一带。少发区位于大同盆地、忻州盆地和太原盆地,最低值出现在北部的天镇、大同至右玉一带。山西秋季连阴雨过程时长一般为5~9 d,10 d以上的连阴雨较少,尤其北部的大部分县站未出现过10 d以上的连阴雨。

(3)山西秋季连阴雨的变化存在2~3年、8年左右2个可信的显著振荡周期。2~3年的振荡周期,出现在1970年代前期、1980年代前期和2000年代前中期,周期振荡呈明显的阶段性,周期强中心出现在1970年代中期前;1970年代至1980年代前中期,存在显著的8年左右的振荡周期,这一时期,山西秋季连阴雨8年左右振荡周期的振幅最大,能量最强,是周期振荡最强的阶段。1960年代、1990年代的振荡周期不明显。

(4)对山西秋季连阴雨的EOF分析表明,山西秋季连阴雨最主要的模态有两个:第一模态(EOF1)的空间分布表现为全省一致变化型的连阴雨分布,数值大体由北向南逐步增大,呈纬向空间分布。三个高值区分别位于晋东南、运城中部至临汾中南部和吉县。时间序列表现出明显的年际变化特征,1960年代至1970年代中期,有5~6年的周期变化,1990年代后期显示有2年的周期变化特征。第二模态(EOF2)的空间分布则主要表现为山西北、中部的多(少)连阴雨与南部地区少(多)连阴雨的反位相分布型的连阴雨分布,当山西北、中部地区秋季连阴雨偏多时,南部往往偏少,反之亦然。

(5)综合考虑过程降水量、连续阴雨日数长度及各因子的权重,建立了山西秋季连阴雨强度指数模型,该模型能够较准确地反映出连阴雨过程的强弱程度,可为决策部门客观地定量评估连阴雨的影响提供科学依据。

[1]冯佩芝,李翠金,李小泉,等.中国主要气象灾害分析[M].北京:气象出版社,1985:110-117.

[2]高由禧,郭其蕴.我国的秋雨现象[J].气象学报,1985,29(4):264-270.

[3]张秀雯.上海地区早秋连阴雨的中期预报方法[J].气象,1979(12):35-38.

[4]林纾,章克检.西北地区中东部2000年与2001年秋季连阴雨分析[J].气象,2003,29(2):34-38.

[5]王秀文,李胺.北方麦收期连阴雨天气环流特征[J].气象,2007,25(1):58-62.

[6]方建刚,白爱娟,陶建玲,等.2003年陕西秋季连阴雨降水特点及环流条件分析[J].应用气象学报,2005,16(4): 509-517.

[7]程鹏,赵庆云,李红萍,等.西北地区东部一次连阴雨过程等熵位涡分析[J].干旱气象,2007,25(1):58-62.

[8]温汉光,董存仙,蒋云盛.山西北中部一次秋季连阴雨过程分析[J].贵州气象,2010,34(4):24-25.

[9]王正旺,庞转棠,魏建军,等.一次秋季罕见强连阴雨过程分析[J].气象与环境科学,2008,31(Supp.1):44-47.

[10]鲍媛媛,阿布力米提,李峰,等.2001年华西秋雨的时空分布的特点及其成因分析[J].应用气象学报,2003,14(2): 215-222.

[11]刘天适,周全瑞.1981年8月13-24日汉中、宝鸡地区连阴特大暴雨天气分析[J].陕西气象,1983(5):13-15.

[12]魏锋,白虎志,孙秉强.甘肃省近35年连阴雨天气气候特征分析[J].成都信息工程学院学报,2005,20(4):479-482.

[13]张智,梁培,陈玉华,等.宁夏连阴雨气候变化特征分析研究[J].灾害学,2010,25(1):69-72.

[14]邹旭凯,张强,叶殿秀.长江三峡库区连阴雨的气候特征分析[J].灾害学,2005,20(1):84-89.

[15]方建刚,易俊莲.2011年陕西秋季连阴雨天气的大气环流异常特征分析[J].灾害学,2013,28(1):6-10,27.

[16]冯明,邓先瑞,吴宜进.湖北省连阴雨的分析[J].长江流域资源与环境,1996,5(4):379-384.

[17]于风英,常平,杨学斌.鲁西北罕见的秋季连阴雨环流特征分析[J].气象,2009,35(10):71-78.

[18]冯军,尚学军,马敬霞.2007年秋季特长连阴雨过程分析[J].气象科学,2008,28(Supp.1):88-91.

[19]谷秀杰,孔海江,王友贺.2005年河南省秋季持续阴雨天气成因分析[J].气象与环境科学,2011,34(2):44-48.

[20]魏风英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007:36-171.

[21]周一鹤,施有功,王余初,等.山西天气预报手册[M].北京:气象出版社,1989:74-78.

[22]项瑛,程婷,王可法,等.江苏省连阴雨过程时空分布特征分析[J].气象科学,2011,31(Supp.1):36-39.

Analysis of Climate Characteristics of Continuous Autumn Rain during the Past 50 Years in Shanxi Province

Wang Dong1,2,Tan Guirong1and Geng Xin1,3

(1.Department of Atmospheric Science,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China; 2.Yushe Meteorological Bureau of Shanxi Province,Yushe 031800,China;3.Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education,Nanjing 210044,China)

Based on day-by-day precipitation data of 66 stations in autumn during 1960-2009 in Shanxi Province(September-November),by usingmethods such as linear trend estimation,cumulative departuremethod,EOF and Morlctwavelet analysis,change trend and spatial-temporale structure characteristics of continuous autumn rain in Shanxi province are systematically analyzed and an intensity indexmodel of continuous autumn rain is established.Results show thatnumbers and days of regional continuous autumn rain in Shanxiprovince are of an obvious linear decrease tendency.The process rainfall appears rising trend and the number of continuous rain's cumulative departure shows the pattern of three ascents and two descents.It turned out that the continuous autumn rain in Shanxi province had significant yearly and decadal variation character.There is a 5-6 years periodic change during the 60's to the mid 70's,and 2 years periodic variation character in the late 90's,and the decadal variation shows an undulating change rule.The continuous autumn rain in Shanxiprovince is degressive from the south to the north,in addition to the northern Tianzhen,Shanyin and Fansi shows an increasing trend,the last representative stations are consistentwith the decreasing trend.Continuous rain occurred easily in southern,southeast and Wutai mountain area,less easily in Datong basin,Xinzhou basin and Taiyuan basin.Continuous autumn rain in Shanxi province has 2-3 years and 8 years remarkable oscillating period.During themid 70's to themid 80's,approximately 8 years hasmaximum amplitude and the strongest power,was the strongest periodic oscillation period.

Shanxi;continuous autumn rain;climate characteristic;Morlctwavelet analysis;spatial-temporale structure;decadal variation

P4P;X40

A

1000-811X(2015)01-0075-08

10.3969/j.issn.1000-811X.2015.01.015

王栋,谭桂容,耿新.1960年以来山西秋季连阴雨的气候特征分析[J].灾害学,2015,30(1):75-81.[Wang Dong,Tan Guirong and Geng Xin.Analysis of Climate Characteristics of Continuous Autumn Rain During Past50 Years in Shanxi Province[J]. Journal of Catastrophology,2015,30(1):75-81.]

2014-08-13

2014-09-23

国家公益性行业专项(GYHY20120616,GYHY20130628);国家自然科学基金项目(41075070)

王栋(1985-),男,山西晋中人,硕士研究生,主要从事气候变化研究.E-mail:wangdong-1618@163.com