泗洲寺探微

苏文龙

(梧州学院,广西梧州543002)

泗洲寺探微

苏文龙

(梧州学院,广西梧州543002)

泗洲寺是古代泗化洲的著名佛寺,如今仅存少许遗迹与史料,文章据此探讨该寺的建筑规模、庙产、典型信众与始建年代等问题,解开若干谜团,为梧州佛教文化史提供一个典型个案。

宗教文化;佛教;泗化洲;泗洲寺

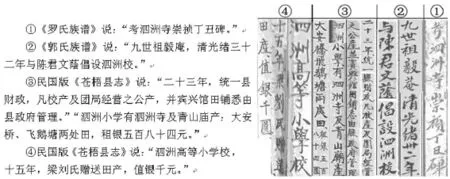

泗化洲是广西壮族自治区梧州市西郊面积不足1平方公里的小岛,古称泗化洲,今称梧州市长洲区长洲镇泗洲村。本文是实践乡村文化建设的引玉之砖,旨在探讨泗洲寺的有关问题,解开若干谜团,抢救即将湮灭的乡村文化史。前两节引用的参考资料如图1所示,其中有非出版物民国版《苍梧县志》(1)与若干古代族谱。

图1

一、泗洲寺的建筑规模及其残迹

同治版《苍梧县志·卷八·佛寺》[1]说“泗洲寺在泗化洲。”《罗氏族谱》说泗洲寺有崇祯丁丑碑。耄耋翁(2)说,该寺前座是门厅,中座是大雄宝殿,后座是方丈室,还有10多间小僧房,建筑面积约800平方米,规模之大仅次于青山庙;占地约4000平方米,面积之广居泗化洲众多庙宇之冠。门厅侧边厢房墙上镶嵌有几块石碑,其中两块刻有“庆历”“崇祯”重修的字样,更古老的始建石碑的字迹已经模糊了。

清朝末年,变法思想深入人心,仁人志士寻求救国救民之道。1898年,朝廷重臣张之洞《劝学篇·设学》[2]建议把寺观改为学堂,各地乡绅“以兴起其乡学堂为急者,当体察本县寺观情形,联名上请于朝,诏旨宜无不允也”。《梧州市志》[3]3214记述清末梧州创办最早的几间学堂:“光绪三十二年……在泗化洲设立泗洲小学堂。”《郭氏族谱》说:“九世祖毅庵,清光绪三十二年与陈君文蔭倡设泗洲校。”这里所说的“倡设”,是指乡绅郭毅庵(贡生)、陈文蔭(邑庠生)于1906年“联名上请于朝”,拟把泗洲寺改建为学堂。官府允其所请,人们便拆掉华光庙与三界庙,其砖瓦木料用于修建学

堂。泗洲寺的小僧房被改建成10多间小教室,大雄宝殿用作大礼堂,方丈室用作办公室,未曾改变佛寺的主体结构。

此后泗洲校经过多次改建,佛寺的主体结构尚存。1988年,泗洲校被改建成一座三层教学楼,该寺就荡然无存了,大量青砖用于砌筑学校围墙,石料、瓦当被用来重建青山庙,如今尚存“泗洲寺”石刻牌匾。

二、泗洲寺庙产与典型信众之谜

古代实行保甲制。民国版《苍梧县志》说:“凡户十为甲,或多或寡,视户之畸零而定。”据泗化洲史料记载,明代嘉靖三十四年(1555年),这里有5甲,50多户,近300人,可见这里古代人口也不多。已知泗洲寺曾经住着10多个僧侣,那该寺的经济基础怎样?

这个问题与泗洲寺的庙产有关。民国版《苍梧县志》说:“民国二十三年(1934年),统一县财政,凡校产及团局经营之公产,并宾兴馆田铺悉由县政府管理。”“泗洲小学有泗洲寺及青山庙产:大安桥、飞鹅塘两处田,租银五百八十四元。”这里“宾兴馆”是古代资助学子参加科举考试的公益机构,有田铺等产业。大安桥、飞鹅塘原属苍梧县平乐乡中堡,距泗化洲10多公里,近邻藤县。

当代知名学者陈明远[4]说:“抗战前夕,在上海、南京、北平、天津等地市场上,大米每斤5~6分钱。”则584块银元可购买大米约1万斤。

上述庙产形成于清代。县志把泗洲寺与青山庙的庙产混为一谈,要稍加分析。一般地说,古人“敬神祈福庇今生,拜佛行善修来世”,敬神捐香烛钱者人多钱少,拜佛捐献遗产者人少钱多。因此县志所谓“泗洲寺及青山庙产”应是泗洲寺庙产居多,则该寺每年田租收入约为7000斤大米,再加上香烛钱,足可供养10多个僧侣。僧侣们不必四处化缘,可以安心普度众生,劝人向善。

人口不多的乡村,有10多个僧侣弘扬佛法,必有饱读诗书的居士著书立说。耄耋翁见过该寺僧侣与居士撰写的著作,说泗洲寺的碑文很精彩,有人记得其中佳句:“群峰献秀,文明久著于形廷;百汇皆归,富裕素嘉于闾里。由神灵而地杰,故俗美而风淳。”现在人们忘记了碑文作者的姓名,也忘记了历代众多僧侣的法号,但有一个信众因乐善好施而载入史册。

民国版《苍梧县志》记载:“泗洲高等小学校,十五年,梁刘氏赠送田产,值银千元。”梁刘氏是清末的寡妇富婆,也是最虔诚的信众。她体弱多病,自以为来日无多,便在佛前立下遗嘱,捐赠遗产给泗洲寺,积德行善修来世。1906年佛寺被改建为学堂时,梁刘氏仍然健在,其田产尚未成为遗产,不能捐献出去。民国十五年(1926年),郭维翰校长改建校舍时经费短缺,梁刘氏雪中送炭,把田产赠送给泗洲校,了却公益捐赠的夙愿。她死后,师生们每年清明节都为她扫墓,缅怀她对家乡教育事业的贡献。

现代西方经济学鼻祖亚当·斯密(Adam Smith)的《国富论》[5]说:“宗教经济是宗教活动的基础。”梁刘氏赠送“值银千元”的田产有良田近20亩,每年租谷收入4000多斤,在泗化洲算是中等财主。中等财主也成为典型信众,佛寺的经济基础就相当雄厚了。

三、泗洲寺始建年代之谜

始建庙宇需要天时、地利、人和。古代庙宇常用槅木制作梁柱,同治版《苍梧县志·卷十·物产》[1]说铁力木(槅木)“质坚如铁,千年不坏”。已知青山庙隔河对岸(今长洲水利枢纽船闸西出口一带)古代是盛产槅木的原始森林,因而这里拥有建造庙宇的地利。泗化洲古代神庙众多,可见这里不乏修建神庙的人和。古人敬仰神灵的观念根深蒂固,佛教是外来宗教,始建佛寺须有皇帝大力倡导。天威难测,皇帝的宗教信仰常有改变,因此始建泗洲寺有待天时。

泗洲寺原有庆历年间(1041-1049年)与崇祯丁丑年(1637年)两次重修寺院的石碑,其时间

跨度约为600年。如今石碑已毁,我们只能据理推测该寺最有可能的始建年代。如果该寺从始建到首次维修也经历了600年左右,那么由庆历上溯600年应该是南北朝。

《中国全史·宗教卷》[6]说,佛教自两汉之际传入中国,东汉时期没有太大发展。儒释道三教之争始于东晋而炽于南北朝,北朝发生过两次声势浩大的灭佛运动,南朝的三教之争也日趋激烈。宋文帝刘义隆尊儒、崇佛、敬道,他懂得三教都劝人向善,儒与道有助于治国驭民,佛学有利于辅助王化,因而他称赞佛教:“若使率土之滨,皆纯此化,则吾坐致太平,夫复何事!”南北朝时期的宋文帝需要宗教辅助王化,泗化洲人却趁此天时始建青山庙敬仰神灵,可见外来宗教不敌传统宗教,始建佛寺必须移风易俗。史书表明,南朝刘宋与箫齐的皇帝都没有移风易俗的魄力,佛教尚未深入人心,此时不可能始建泗洲寺。

梁武帝箫衍崇佛的决心是前无古人、后无来者的。他少年习儒,壮年敬道,晚年崇佛,主张三教同源(“穷源无二圣,测善非三英”),尊崇释迦、孔子、老子为三圣,运用皇权压制三教之争,给僧尼享受更多特权。梁武帝在位48年(502-549年),享寿86岁。从普通八年至太清元年(527-547年),梁武帝在20年间4次舍身当和尚,史载“群臣以钱一亿万奉赎皇帝菩萨”,震撼朝野。

梁武帝以非凡魄力移风易俗,创造出一个宗教繁荣的文化盛世。《南史·梁本纪》[7]评说:“自江左以来,年踰二百,文物之盛,独美于兹。”《南史·郭祖深传》[7]叙事:“帝大弘释典,将以易俗……都下佛寺五百余所,穷极宏丽,僧尼十余万,资产丰沃,所在郡县不可胜言。”唐代诗人杜牧有诗《江南春》吟诵遍地佛寺的盛况:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

泗化洲人的宗教热情非常旺盛,因而古代神庙众多。除了唯一的一座泗洲寺属于佛教建筑,其他庙宇都属于道家神庙,可见古代敬神者远远多于拜佛者。古代泗化洲人拥有建庙的地利与人和,不会错过历史上最有利的崇佛天时。考虑到宋代以前发生过著名的“三武一宗法难”,综合该寺在庆历年间首次维修的史料,即得较合理的推论:泗洲寺始建于“皇帝菩萨”梁武帝晚年崇佛时(527-547年)。

四、泗洲寺兴旺发达之谜

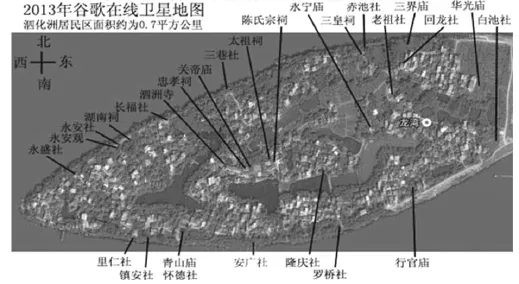

一方水土养一方人。已知泗化洲古代有27座庙宇(见图2),其中青山庙等今已重建,陈氏宗祠等今存残迹,泗洲寺等今原址尚存,为什么这里的佛教文化如此繁荣?

图2 泗化洲古代27座庙宇位置图

这个问题与自然环境和人文环境有关,即地利与人和。浔江东段的长洲、泗化洲、泗恩洲及其两岸的乡村合称“三洲两岸”,这是古代梧州郊区开发得较早的乡村。民国年间泗洲小学校长郭绍虞编辑乡土历史地理教科书,今原书已佚,有人记得其中佳句:“吾乡四面环水,有舟楫之利而兵匪不侵,耕读渔樵皆宜而农商称便,此乃躲避兵荒马乱之宝岛仙乡也。”

古代以水路交通为主,有舟楫之利则容易发展经济。泗化洲处于西江主航道上,便有许多货运大船上南宁、下广州,赚取长途货运的差价。苏品威是泗化洲第一个有史可考的船主,他发家致富后于乾隆十九年(1754年)修建苏屋码头,这古迹文物如今尚存。洲头顶绰号“三碌竹”的陈家船主也很著名,他始建于光绪二十年(1894年)的陈家百年老宅残迹今犹在,它见证了泗化洲古代船运业的辉煌。

此外,泗化洲古代还有许多往返周边圩市的短途渡船,这些渡船就像今天的客车,方便“三洲两岸”的民众趁圩做生意。会做生意的泗化洲人发家致富,在外乡购买许多田地,许多富人“积资几至万金”或者“租谷收入数万斤”。道光年间,郭元益在藤县潘垌经商致富,购买数百亩田地,打算举家迁往潘垌享福,岂知遭遇“咸丰之乱”,其侄郭茂楠死于匪乱。郭元益侥幸逃回泗化洲,打消了迁居潘垌的念头。郭家百年老宅残迹今犹在,它见证了泗化洲古代社会的安定及经济发展领先于周边地区。

相对富裕的泗化洲人重视教育,古代蒙馆与书房众多,历代人才辈出。《梧州市志》[3]3207说,明代梧州城乡只有几间普及教育的社学,其中就有“泗化社学”。同治版《苍梧县志·卷四·选举表》[1]标注270多位清代科举人才的籍贯(一般只标注乡级厢里,但龙圩、长洲、泗化洲例外),泗化洲占17人。据县志、族谱、碑记等史料记载,泗化洲在明清两代有据可查的科举人才共有254人(含举人10人,贡生57人,秀才187人),按人口比例而言,泗化洲读书人的成才率冠于“三洲两岸”。

文明社会需要宗教信仰,宗教信仰有助于形成“俗美风淳”的和谐社会。佛教早已融入中华传统文化之中,扎根在乡绅和民众心中,便有添加香烛钱的虔诚信众,以及像梁刘氏那样捐赠田产的典型信徒。人们夯实宗教经济的基础,泗洲寺就显得富丽堂皇了。

五、泗洲寺躲过“咸丰之乱”之谜

清代“咸丰之乱”是中国历史上著名的浩劫之一,梧州府的古迹文物毁于一旦,泗洲寺却躲过这场浩劫,其原因何在?

“咸丰之乱”始于道光二十八年(1848年),炽于咸丰之世(1851-1862年),终于同治二年(1863年)。在这15年间,各地乡村被杀数十人或被掳数百人的惨案在县志中屡见不鲜,特别是咸丰七年(1858年)八月初十夜,艇匪攻陷梧州,大开杀戒。同治版《苍梧县志·卷十八·外传纪事下》[1]说:“贼入城,争夺民房,男女老幼尽行掳赎,不能赎者荼毒备至,投之于江……长洲土匪乐光三、白蚁华等皆为大头目,耀武扬威,荼毒梓里。”梧州市文史专家陈侃言的《史识梧州·咸丰七年的屠城之役》[8]说:“艇匪们入城后大开杀戒,烧杀抢掠,老弱妇孺、书生学子无一幸免,屠城三日,血洗梧州。当时五万多人口的梧州,战死和被杀的军民达三万多人……可怜梧州,一片焦土!数千年历史文化积淀的古城,其城池、民居、街衢、府廨、学宫、佛坛、寺庙、坊表、楼阁、营垒、驿站、商肆皆毁于此刀兵炮火之中。”

据县志与族谱记载,泗化洲有数十人逃避梧城而死于匪乱,其中被官府表旌的泗化洲罹难者便有10多人。泗化洲隔河对岸也不安全,同治版《苍梧县志·卷十八·外传纪事下》[1]说:“同治元年(1862年)二月,平乐乡古萨贼首吴保等掳泗化洲采樵妇女三十余人,团练追捕不及。”

泗化洲相对安全。这里四面环水的天险好似宽

阔的“护城河”,小股来犯之敌在河中会成为箭靶子。但岛屿面积不能太大,否则防线太长,顾此失彼;人口不能太少,否则防守无力,不堪一击;人口也不能太多,否则“林子大了什么鸟都有”,容易滋生“荼毒梓里”的盗魁。泗化洲的面积和人口恰到好处,既有众志成城的人和,又有“护城河”的地利,这里就成为躲避兵荒马乱的世外桃源。

有一次,长洲盗魁白蚁华率领匪贼夜袭泗化洲,负责警戒的团丁是个胆小鬼,逃跑了。年方12岁的郭和正勇敢地冲上前来点燃火炮,轰然一声巨响,惊醒了枕戈待旦的团丁。团丁们纷纷冲上前来,箭如飞蝗,火枪弹丸如雨。匪贼无心恋战,掉转船头就走。后来白蚁华成为梧州屠城的大头目,忙于“荼毒梓里”,就无暇光顾小小的泗化洲了。

泗化洲独具特色的地理环境与人文环境,使许多古迹文物能够躲过“咸丰之乱”,一直保存到“破四旧”之前。即使在声势浩大的“破四旧”运动中,仍然有人冒险保存古代史料。这些史料在实践乡村文化建设的今天,显得弥足珍贵。

六、泗洲寺与泗洲大圣之谜

清末泗洲寺被改建为泗洲校时,该寺敬奉的如来佛祖、观音菩萨被搬迁到永安观。永安观毁于近代,近年重建后仍然敬奉着原来的10樽菩萨或神像:如来佛祖、观音菩萨、盘古大帝、华光大帝、文昌帝君、真武大帝(北帝)、华陀、雷震子、财神爷、泗洲大圣。

有关资料说,僧伽大师是观音化身,唐代自西域来中土化缘,所到之处遗有泗州大圣。我国各地原有很多泗洲寺,其中最著名的是湖北省云梦县下辛店镇泗洲寺村的泗洲寺。该寺始建于南朝梁武帝大同7年(541年),毁于近代,1998年重建时虽然没有修旧如旧,但画栋溢彩,碧瓦凝云,各种雕饰犹存古貌。其大殿建筑面积117平方米,钟楼建筑面积50平方米。这是湖北最古老的佛寺,如今已被列入国家级文物保护单位。

号称泗州大圣的僧伽大师到过泗化洲吗?缺乏权威史料,但有古代传说可供参考。据说泗化洲原名“思化洲”,泗洲寺原名“思化寺”。泗州大圣曾经到过思化洲驱邪逐妖,因而思化洲人把“泗州大圣”改称为“泗洲大圣”,思化洲改称“泗化洲”,思化寺改称“泗洲寺”。自古以来,泗化洲人在每年元宵节都举办青山庙会,其中就有象征泗洲大圣驱邪逐妖的活动,并且流传着许多有关的下俚歌,仅举一例如下。

大圣 驱邪逐妖魔,华船收载送江河。

洲中 永享升平福,士庶欣吟大有歌。

从上史料推断泗化洲青山庙与泗洲寺始建于南朝,它们与湖北泗洲寺同样古老,但若论建筑面积与建筑规模,前者远胜于后者。我们期待着前者也能像后者那样成为国家级文物保护单位。

梧州是一座具有两千多年建城历史的古城,历史文化积淀深厚,但古代兵荒马乱,许多古迹文物来不及载入史册就被圮毁了。据乾隆版《梧州府志·卷七·坛庙》[9]记载,梧州府五邑(苍梧、藤县、岑溪、容县、怀集)有史可考的古老庙宇,始建于唐代者仅有梧州的关帝庙、城隍庙、光孝寺、冰井寺、白鹤观,以及藤县的伏波祠。其他庙宇都始建于唐代以后。

风光旖旎的泗化洲是世外桃源,至今犹存若干古迹文物,其中青山庙与泗洲寺历史之悠久,实为梧州府五邑之冠。重点保护这些古迹文物,既有助于开发泗化洲旅游景区,也有助于梧州市申报中国历史文化名城。

注释:

(1)该《苍梧县》志由(民国)李衡宙总纂,(何虚中手抄本)藏于梧州市图书馆。

(2)本文作者采访的耄耋翁:陈明达(1916-)、罗福保(1923-)、冯敬莹(1924-)、郭宗祥(1924-)、郭仁(1926-)、陈泉(1926-)、苏日文(1928-)、黎灿荣(1928-)、黎鉴荣(1928-)、陈远柱(1928-)等。

[1]李百龄总修,罗勲、严寅恭纂修,王楝续纂.苍梧县志[M].同

治十三年(1874等).2010年,苍梧县志编纂委员会办公室编校,南宁市开源彩色印刷有限公司.

[2]苑书义.张之洞全集:第12册[M].石家庄:河北人民出版社,1998.

[3]黄方方.梧州市志[M].南宁:广西人民出版社,2000.

[4]陈明远.文化人的经济生活[M]//陈明远.陈明远文集1.西安:陕西人民出版社,2013.

[5]亚当·斯密.国富论[M].孙善春,等,译.北京:中国华侨出版社,2011.

[6]张岱年,季羡林,史仲文.中国全史百卷本·宗教卷[M].北京:中国书籍出版社,2011.

[7](唐)李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.

[8]陈侃言.史识梧州[M].桂林:漓江出版社,2010:29-30.

[9](清)吴九龄修,史鸣皋纂.梧州府志[M].现存乾隆刻本、同治十三年(1873年)凤台书院重刻本、1976年台湾成文出版社影印本.

G122

A

1673-8535(2015)04-0001-05

苏文龙(1947-),男,广西梧州人,梧州学院研究员、梧州市历史文化研究会副会长,研究方向:组合数学与图论,历史文化。

(责任编辑:高坚)

2015-05-06