福州重修宫观主要建筑特色探析

梁虎

(福建工程学院 建筑与城乡规划学院,福建 福州 350007)

福州重修宫观主要建筑特色探析

梁虎

(福建工程学院 建筑与城乡规划学院,福建 福州 350007)

道教建筑是中国传统建筑的杰出代表。福州于21世纪80年代后重修的许多道教宫观,在对传统道教建筑艺术的继承和发展中,体现了地域特色。文章以福州市区宫观建筑为研究对象,通过实地调查与综合比较,阐述了宫观建筑现状,从选址、布局、空间感等方面剖析了重修建筑的主要建筑特色,反映了新修宫观对社会环境和地域文化的适应,彰显了传统建筑艺术在当代的继承与发展。

建筑特色;道教;重修宫观;继承性发展

0 引言

福州老城区有“三山鼎立,一水环绕”的独特风貌。历史上福州道教繁盛,较有影响的宫观有:泰山庙、城隍庙、道山观、九仙观、裴仙宫等[1]。道教建筑及其文化是福州重要的城市遗产。然而这些宫观较少保留至今,市区现存宫观大多是21世纪 80年代后的重修建筑。宫庙建筑作为精神建筑,虽非生活实用,但一直是古人优先营建的建筑品类,是中国传统建筑里极致讲究的一部分。即便是当代宫庙建筑,也是最好的传承了传统建筑文化的精髓[2]。

长期以来,关于道教建筑的研究主要以道教圣地遗存建筑为对象[3-5],成果包括道教建筑文化、建筑选址、建筑布局、建筑构造、建筑装饰、宗教礼仪、宗教思想等,其论述非常丰富[6-7]。涉及重修论题,学术界多强调原貌恢复,对进行改造和增加新内容讨论较少。部分人士以现代建筑学理论为指导对新修宫观进行了理论探索与实践尝试[8]。相对而言,福州重修宫观多位于闹市区,且规模小,是民间社会在近20年内立足于自身条件,充分利用当地匠人和物质资源,以组织者对宗教教义的理解为指导,适应社会发展的成果。这些重修建筑体现了地方建筑艺术,揭示了古建筑更新发展的可行途径,同时还注重了与城市环境建设的融合,借鉴当代建筑的理念,形成了古今建筑有机结合的独特风格。

1 福州道教建筑概述

福州道教历史悠久,秦汉年间就有黄老道、方仙道的活动踪迹。五代及宋元时期,全真教、正一道在福州均有突出的发展,留下众多历史遗迹。南方地区著名的“闾山三奶派”便是活跃在福州地区的陈靖姑与其高徒林九娘、李三娘共同创立。明清以后道教俗神崇拜兴起,福州民间更是涌现了大量民俗神庙宇如:在福州民间社会有着深远影响的东岳信仰,其信仰圈层系统就有所谓“九案十三堂”的泰山信仰格局[9]。还有五帝信仰、白马王信仰、关帝信仰等民俗神庙宇,由此可见道教已经深入福州民间,地域文化特色突出。

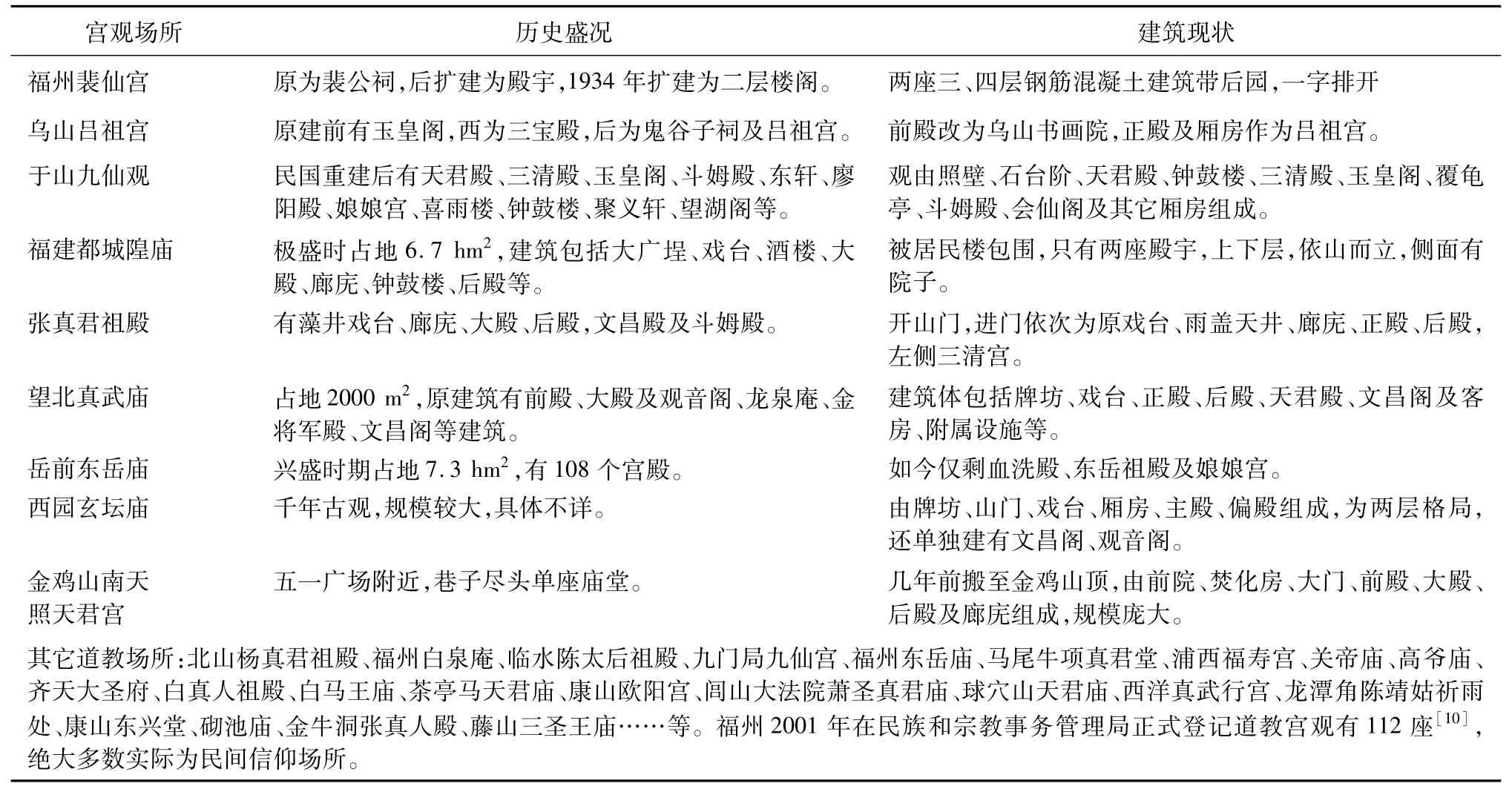

市区道教场所主要分布在古城近郊,于山、乌山、屏山等山体附近较多,城市内河沿岸及部分水陆节点也建有一些宫观。在一些先民聚居区,也有一定数量的道教民俗神庙宇。其中于山九仙观对历史建筑的保留较为完整。作为正统的全真教道场,于山九仙观保留了山门、天君殿、钟鼓楼、三清殿、玉皇阁、斗姆殿、会仙阁等,建筑规模宏大,宗教建筑群完整,符合传统道场空间组织模式。市区其它道教场所一般规模较小,主祭一神,建筑以近20年内新修居多,且部分建筑近1、2年刚修建完工,见表1。

表1 主要宫观建筑简表

2 重修宫观主要建筑特色

2.1 选址及布局灵活

2.1.1 选址体现了道教宗教文化

重建首先考虑原址恢复。但由于历史原因及城市发展,宫观原址多被现代建筑挤占,只剩有限空间。在这种情况下,原地重建几乎不可能,因此很多宫观选择在原址附近或新址重修。

选址方式(1)是占据山顶 将宫观建于山顶是道士最原始的做法,其意在于居高而近天,方便与神仙沟通。老城区除于山、乌山、屏山相对于市区有近100 m高差外,其余均为小山丘,在山顶建宫观只是取其意象。

选址方式(2)是靠山近水或位于河畔 城市建成区自然风貌改变较大,作为道教经典理论的风水学说,要求宫庙选址符合风水概念。最佳风水模式,何晓昕先生概括为“枕山、环水、面屏”[11]。宫观通常选择在山丘脚下、河畔近处重建,如康山欧阳宫、土山真君庙等。风水理论曰:“吉地不可无水”,又称:“水者地之血气,如筋脉之流通也,故曰水聚材(财)也”[12]。福州市区只存留有少量山丘,但是河网密布。如无山丘可靠,选择近水场地兴建道场也是一种方式。

图1 现存主要宫观场所分布图

2.1.2 靠近城市公共用地

重修宫观用地多偏小,只能满足主要祭祀及必要辅助空间,场地剩余很少,缺少集散场所及引导空间。当举办活动,人流较多时,室外场地明显不足。因此部分宫观选择在街道、公共场所、城市绿地附近修建。这样在需要的时候可以充分利用公共场地,平时也可以利用公共场所安排引导空间,布设标识物。

2.1.3 建筑布局充分适应场地环境

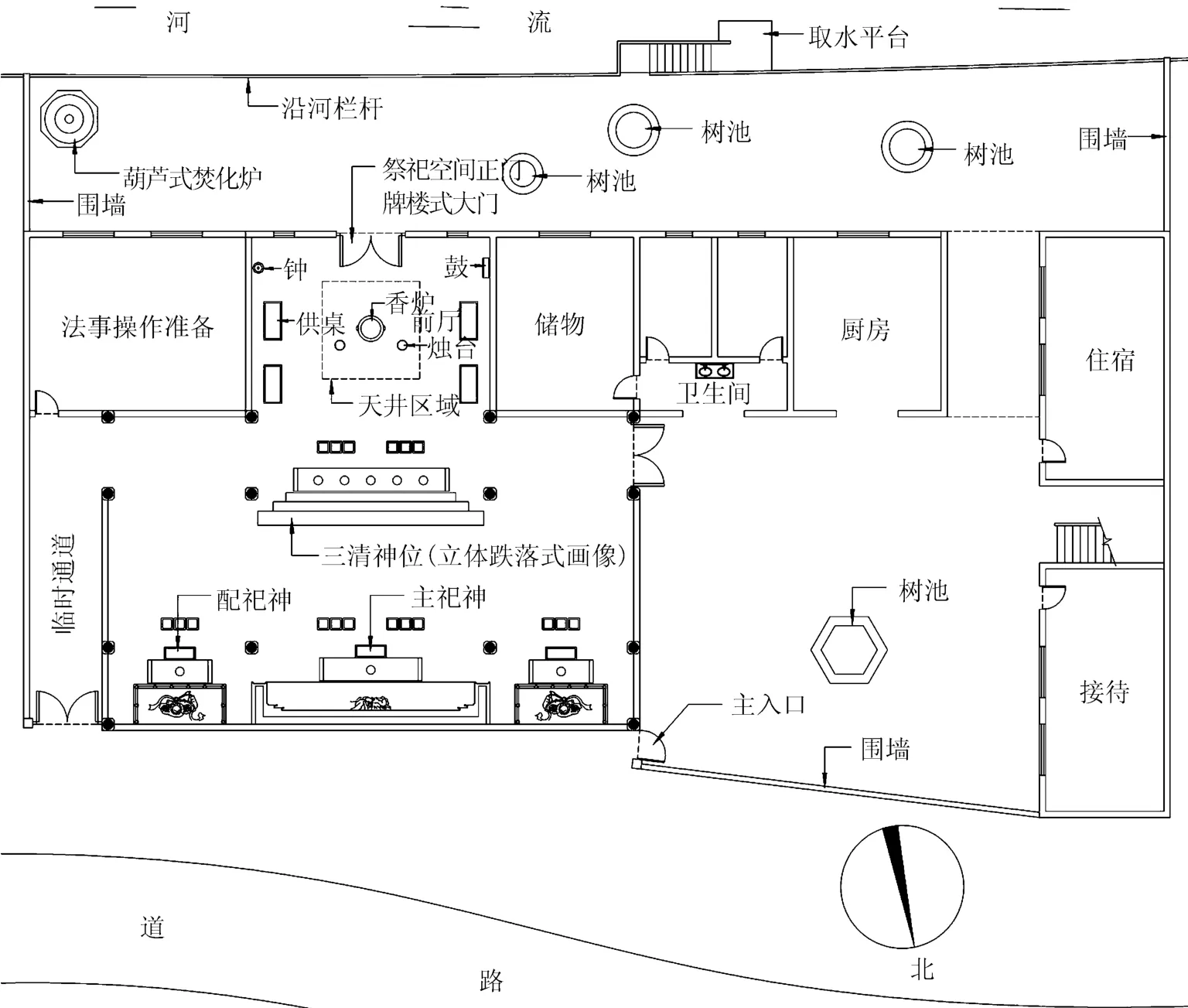

道教建筑基本上是由中国传统的四合院组成,大多在中轴线上布置供奉神像的主要殿堂,并作为斋醮场所。于主轴线两侧的轴线上布置次要殿堂,如纪念殿[5]。重修宫观受用地限制,无法容纳道教诸神,中轴线的排布方式受到限制,因此选择了更加灵活的建筑布局方式,不苛求传统的轴线空间序列。如化工河边的康山欧阳宫,其用地东西长,而南北短。整体布局将正门、前厅、大殿沿轴线布置;法式准备空间位于轴线东侧;住宿、接待、餐饮及内院位于轴线西侧;与河岸交接地带留有前院空间(如图2所示)。

图2 康山欧阳宫平面图

2.1.4 融合闽地传统民居布局形式

纵向组合的多天井式布局是福州民居常见的布局形式[13]。这种布局形式开间小、纵深大,适合城市密集区房屋排布。道教建筑群以中轴对称、前后递进、适中居中布局为准则,纵向组合的多天井式布局适合宫观建筑平面组织,有利于宫观融入城镇肌理。宫庙常以核心殿堂为中心,在用地允许的情况下,将大门、前厅、中庭、正殿、后殿沿中轴线前后排布,左右设有檐廊,前殿后寝;如配祀其它神明,可在主要祭祀空间两侧另起院落,二者之间以风火墙分隔,这与闽地民间大宅的布局近似。

2.2 空间封闭

位于城镇区的宫观建筑通过高墙深院以及紧凑的建筑单体,使宫观与周围街市完全隔离,闹中取静。除位于风景区及公共绿地的道庙相对明朗外,福州市区的道教场所空间封闭性特色突出。

2.2.1 建筑单体组合紧凑

城镇区的宫观规模多偏小,在整个祭祀序列上,各功能区域连接紧密,祭祀主题突出。建筑单体排布紧凑,前后屋檐相连,抬头不见天日,少有庭院空间(如图3所示)。鉴于福州湿热多雨,紧凑的建筑排布有利于缓解夏日炎热。同时在多雨时节,屋顶连着屋顶的群体空间能满足各种祭祀活动、法式活动在室内正常开展。大面积屋顶覆盖,使雨污不易入内,有利于日常卫生的维护。

图3 东岳祖殿鸟瞰图

2.2.2 墙体开窗少且多高侧窗

宫庙建筑开窗少,光线昏暗。通常入口只设门,无窗。穿过低矮的门房进入前厅、天井,天井区域常设有雨盖,光线只能从雨盖檐口下的侧窗透过。在正殿部分,正殿建筑多三面实墙,少数在后面开有必要的门。正殿拜祭区侧墙上开有高窗,使这一区域光线略强于神像所在的神龛部位。整个祭祀序列上,光线明暗相间,以暗为主,昏暗的光线渲染了宗教的神秘。

2.2.3 高大植物影响了建筑采光

宗教场所常栽有高大乔木,这些树木能彰显宫观场所的神圣。受湿热气候影响,福州道观附近及庭院内部栽植的樟树、榕树生长的枝繁叶茂,常独木成林,树荫浓郁。高大的树木使原本少开窗的宫庙内部光线愈加微弱。

2.3 建筑单体运用

传统的殿堂、楼阁建筑结构复杂,细部装饰繁琐,所需材料、构件繁多,不适合当代社会。在重修宫观建筑群中,建筑单体形态相对简单,高低错落、分隔与围合、对比、对称等手法的运用突出了建筑群体形象。

传统建筑类型中的殿、堂、楼、阁、亭台、檐廊、牌坊、大门、围墙在宫观重修中都有使用,其中殿堂是主体。殿通常单檐歇山顶,灰色筒瓦覆盖,较少上釉。堂一般硬山坡屋顶,黑色板瓦,形象简单朴素。传统的斗拱、穿枋等檐下构件逐渐简化,或只作为装饰构件。梁、枋及藻井上的各种复杂工艺在减少,代以简单形式表达。

楼阁较少使用,在用地受限,场地无法安排主要功能建筑时,重修可选择向空中发展。部分道教场所因建筑群体轮廓造型的需要,也在局部安排了楼阁。神仙好楼居[14],这是楼阁存在的文化渊源。

亭子使用不多,部分重修场所将其置于空间序列的重要位置,以拜亭(抱厦)的形式出现。福州的拜亭装饰繁缛细密,层次叠叠的如意斗拱托起脊角高翘的歇山屋顶,部分还以薄金片装饰。檐下额枋、雀替及垂花柱雕刻生动,彩绘精美。精细装修拜亭目的有:(1)拜亭体量小,对其进行细致装修,总体成本不高,视觉效果明显;(2)拜亭位置特殊,处于正殿之前,此处光线明亮,视角最佳,建筑细节展示清楚;(3)拜亭高翘的脊角在视觉上活跃了正殿横向平展的屋脊线。

檐廊、披榭是宫观中使用最多的元素。其构造简单,围合感强,适宜连接湿热气候影响下的各大单体建筑,应用灵活。

牌坊作为中国传统建筑的独特元素在重修建筑群中使用少,主要是受用地限制。山丘或自然风景区的道观有使用牌坊,所用牌坊一般一间两柱或三间四柱,石制。牌坊围合感弱,起引导作用,所以城镇区道教场所很少使用。

阶梯式大门是福州地区宗教建筑独特的正门形式。这种大门形体高大,有效的将嘈杂的街市与安静的宗教空间分隔。它一般采用三阶式或五阶式,每阶都覆有脊瓦。阶端脊角高翘,脊瓦下有制作精细的额枋,或为泥塑的人物、花卉、动物,或为彩绘的八仙、八宝、祥瑞动植物,或以龟背锦为装饰题材的格栅图案……。匾额是大门的必要元素,竖向或横向长方形,白底金字或黑底金字,石质。匾额可采用彩绘或雕刻艺术,阴刻、阳刻、透雕皆有。在匾额左右可以泥塑龙虎堵,门头及门脊上也可剪黏制作仙人、龙虎、凤凰、蝙蝠等。门洞常采用拱形,条石门框,门口置石狮或抱鼓一对,整个大门繁简适中(如图4所示)。

图4 阶梯式大门图

除阶梯式大门之外,随墙门使用最为普遍。在院墙上开一矩形门洞,条石镶边,匾额、楹联装饰。部分宫观使用垂花门,在正门上加一个由如意斗拱装饰的歇山式披檐,使之成为入口焦点。

庙宇正门为显隆重,常做三道门,也称“三通门”,意寓走入三门,跳出三界[15]。

风火墙是福州民居最具特色的外部构件,也是福州宫庙建筑最具艺术魅力的部分。道教场所对空间封闭性要求高,因此风火墙在道教建筑群中运用多,布置自由灵活。风火墙在高起之处常做成弧形、弓形、马鞍形、折线形与一波三折形,墙体随屋顶坡面走势分台下降。在起翘的坡角处设有牌堵,牌堵上做有几层线脚,还彩绘或泥塑有道教常用的图案。高低错落的风火墙,曲折多变,视觉效果美观。

2.4 细部装饰及物品陈设反映了民间的创造性

2.4.1 建筑色彩的使用

正统道教建筑墙体、柱、门窗一律使用红色,福州重修宫观延续了这一传统。老福州城白墙灰瓦、林木葱郁,红色彰显了宫观建筑的存在,标示了它作为宗教场所的独特性。

灰色是建筑另一主要色彩。宫观屋顶多使用灰瓦,板瓦居多,少数使用筒瓦的歇山式建筑也不用琉璃瓦。黄色琉璃瓦仅在宫观局部如神龛屋盖、门楼披檐使用。这与同处一地的佛教建筑形成鲜明的对比,充分体现了道教“返璞归真”的建筑美学。

在遵守传统的同时,部分民俗神道教场所大胆的使用了青、黑两色。如供奉白马王的砌池庙,其院墙和两侧风火山墙都使用了青色;供奉五帝下医神高真人的高爷庙外围墙体全部使用了黑色,其颜色选择依据阴阳五行学说[7]。

2.4.2 细部装饰

福州宫观的屋脊装饰很有特色。除弯曲起翘、燕尾高挑之外,其牌堵与犀头上精美的彩绘与石雕充分展示了地方传统工艺。部分道庙还使用了泥塑及剪黏工艺,塑造龙凤飞舞、八仙祝寿、金戈铁马等,人物、动物形象生动。通常屋顶上装饰有鸱吻、宝顶及走兽(如图5所示)。

木雕、石雕是福州传统特色工艺,重修宫观充分利用了这一技术资源。门窗、屋檐、梁架、椽头、垂花柱、雀替、格栅都有木雕的使用,在一些重要部位还使用了漆金木雕。石雕用在门框、门槛、抱鼓石、柱身、柱头、柱础、栏杆、勒角及其它装饰部位上。石雕采用青石、白石,取材人物、动物、花卉,色彩古朴。尤其是石雕龙柱,头上尾下,似穿云破雾直上九天,成为各宫庙的镇庙之宝。

楹联、匾额、刻字也是道教营造文化氛围的重要手段。吕祖宫精巧的“书卷额”,衬托了吕祖的文化底蕴与高深修养。一些宫观墙上硕大的阴阳八卦图和金字描幕的“护国、佑民”大字有力的昭示了道教哲学和爱国精神。

2.4.3 室内外物品陈设

焚化炉是室外最具特色的物品,以炼丹炉为原型,葫芦造型,通体绛红或金黄,体型硕大,让人联想起道教背葫芦的神仙(如图6所示)。葫芦是道士盛放丹药的器具,葫芦造型很好的传达了道教救助世人的思想。炉身也有塔形的,用塔做装饰的还有斗姆殿两侧的石塔。塔虽非道教物品,但也很好的妆点了宫庙的宗教氛围。

图6 焚化炉图

左钟右鼓是道场的必备物品,但凡庙堂,钟鼓必备。只是钟鼓楼的形式大为简化,有的只是一个缩微的楼阁,有的直接将钟鼓置于殿堂檐廊两侧的墙壁上。

宫灯是道教的标识物之一。较有特色的宫灯有两种:一种是圆筒形,灯笼上只写有道府的名号,显得古朴大气;另一种是八棱柱形,较为精致,形似花灯。

通常室外陈设物品还有抱鼓石、石狮子以及香炉。

室内部分特色较少。大殿通常设有神坛、神龛,神坛上放置神仙塑像,塑像前设供案,用以陈设贡品。案前有斗香桌,桌上设大香炉一只、烛台一对、香筒一对。有的还在斗香桌两侧摆放一对千佛灯,金光闪闪。斗香桌前有拜垫,神像周围的梁枋悬挂有成双成对绘有符咒的黄色幡条。

2.5 新材料与新结构的合理使用

2.5.1 钢筋混凝土在结构上的使用

道教建筑重建初,因考虑“树木是大自然中富有生命的物质”,多坚持以木结构为主[16]。实际实施中因符合要求的木材短缺以及获取木材的成本高,很多道教建筑最终还是使用了钢筋混凝土结构。

福州地区潮湿多雨,早期的殿堂为了避免潮气破坏,大厅立柱采用石木结合,即立柱上部为木柱,下部为石柱。这样的组合解决了功能上的问题,但造成柱身色彩的不统一,且与传统道教柱、窗、墙都使用红色相违背,不利于整体氛围的营造。钢筋混凝土柱的使用能有效解决了这一问题。同时柱子形状、粗细也可以根据需要设定,而不必考虑是否有符合要求的木材。钢筋混凝土柱使空间布置灵活,可以根据功能需要改变柱位,增大或缩小开间、进深。在用地紧张的建筑密集区,钢筋混凝土结构利于宫庙建筑竖向发展,可以局部增设楼阁,满足实际需求;或加大各单体建筑的高差,使空间富于变化。

2.5.2 各种现代装饰材料的引进与运用

墙面采用混凝土加色料抹面,较好解决了外墙的耐候性和色彩的稳定。尤其是围墙,常年风吹日晒,表层极易遭到破坏,新抹面材料的使用避免了经常性的维护。

墙面砖是宫庙建筑使用的另一种现代材料。传统殿堂使用石砌勒脚,使整个建筑在立面上形成三段式。采用一定色彩、质感的墙面砖对墙基贴面,效果好,经济成本低。个别场所,建筑墙体满贴红色面砖,颇有些闽南红砖墙体的印迹。

门窗隔扇使用花窗加玻璃,既透明,采光好,又展示了传统装饰中的棂条花格艺术。

2.6 与历史遗存的充分融合

部分宫观场所存有少量历史建筑及文物。在后期重修建设中,规划布局以历史原貌为参照,充分考虑遗存物在场所中的价值。新的建设以遗存构筑物为出发点向四周延伸,使新建与遗存成为统一体。同时新修建筑在建筑样式、装修材料及细部做法上力求与遗存建筑相近,这使得保留有历史建筑的宫观场所,传统建筑艺术特色更为突出。一些整体新建的道教场所,由于对传统建筑艺术继承不足,地域特色严重缺失,如金鸡山南天照天君宫,布局与佛教建筑群无大差异,福州地区最具特色的起伏式风火墙也未加以运用,地域特色很不明显。对于历史文物,如石碑、石匾、石柱、香炉、石雕等,重修视这些物品为珍宝,按照其实际用途将其置于显眼位置,周围其它物品的安排充分衬托了遗存物。

在受实际情况限制的场所,新增建筑无法与遗留建筑体组合布局,福州的风火墙及平行轴线式庭院布局有效解决了新旧建筑的融合。风火墙将原有遗存建筑与新修部分隔开,按照轴线平行的模式形成两个独立的空间序列。新修建筑只需在入口及屋顶部分与遗存建筑保持呼应,在内部空间布局及装饰上可以按照当前条件有所不同。这样新旧建筑并存,不失为美观。部分民用建筑直接改造为宫观附属建筑的,新旧建筑的融合局限于外立面的统一。通过在外立面增加与旧建筑相同的语素符号,如栏杆、斗拱、石雕、宗教符号等细部元素及统一色调,从而使新纳入部分与旧建筑融为一体。

2.7 适应民众生活需求

城镇区的宫观建筑植根于周围民众,依赖信众进行日常维护和管理,新修宫观在功能设置方面反应了民众需求。用地条件允许的宫观设有较大的前厅、前院或侧院。前厅摆放一定数量的桌椅,方便民众休息。前院及侧院预留有做法事的周转空间。部分宫观甚至在前厅或侧院设有社区活动中心。膳堂部分因道士多为在家道人,人数少,无需大面积的斋堂、厨房,较传统模式简化。仓储空间也借用角偶空间或其它临时场地。风景较好的道教场所设有较多宿舍,方便道士、信徒及游人住宿。厕所、洗刷场所常设置在高台下、角偶处,很方便。

3 结语

福州道教宫观在重修过程中继承了传统道教建筑艺术,在此基础上根据城市现状、材料供应、建造技术、地方习俗及现实需求进行了改进。改进是在遵循道教主旨思想和礼仪的基础上的灵活创造,是对社会发展的适应,体现了道家“顺其自然”的主张。这种改进成功的延续了道教传统建筑面貌,以一种缓慢的变化融入社会发展,对传统工艺推陈出新。

在重修宫观中,也存在很多缺憾。由于资金和设计的不足,有些殿堂过于依赖现代建筑技术、建筑材料,以至于不伦不类,破坏了宗教形象;有些对传统造型手法简化失度,造成特色不突出;也有些过于世俗,装饰繁杂,与道教俭朴持道的思想相去甚远。以上种种问题反映了民间力量的局限性,良好的宗教建筑还是需要专业建筑人士的介入和政府的辅助才能完成。

[1] 丁常云.福建道教及其社会影响[J].中国道教,1997(1):32.

[2] 金立敏.闽台宫庙建筑脊饰艺术[M].厦门:厦门大学出版社,2011.

[3] 王晓,梁琦.武当山道教建筑导引空间分析[J].华中建筑,2012,11:114-117.

[4] 陈牧川.江西道教建筑文化研究与分析—以江西龙虎山正一道为例[J].四川建筑科学研究,2009,35(6):298-300.

[5] 乔匀.中国古建筑锦集—7道教建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1993.

[6] 叶建华.对地方性道教建筑群选址特点的勘察研究—以山西武乡会仙观建筑群为例[J].四川建筑科学研究,2013,39(5):281-283.

[7] 詹力耘.四川道教建筑装饰研究[D].成都:西南交通大学,2010.

[8] 易南君.南方地区当代道教建筑外部空间环境设计研究[D].长沙:湖南大学,2012.

[9] 盖建民.东岳信仰与白玉蟾道教金丹派南宗略考—以福州、宁德地域为中心[J].社会科学研究,2013(6):125.

[10]甘满堂.村庙与社区公共生活[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[11]何晓昕.风水探源[M].南京:东南大学出版社,1990.

[12]陈全慧.巴渝地区道教建筑研究[D].重庆:重庆大学,2013.

[13]戴志坚.福建民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[14]孙宗文.中国道教建筑艺术的形成、发展与成就[J].华中建筑,2005(7):145.

[15]罗明月.道教宫观建筑中的养生意蕴[J].周口师范学院学报,2012(6):19-20.

[16]张建忠.论宗教文化旅游资源开发[J].生产力研究,2009(7):140.

(学科责编:李雪蕾)

Analysis of the main architectural features in rebuilding Taoist temples of Fuzhou

Liang Hu

(College of Architecture and Urban Planning,Fujian University of Technology,Fuzhou 35007,China)

The Taoist temple is the outstanding representative of the Chinese traditional architecture.In Fuzhou,many Taoist temples are restored in the 1980's.These temples inherit the traditional Taoist architectural arts.At the same time,they have developed their own features.The research on the Taoist temples in the urban area of Fuzhou has been done though the methods of field investigation and comprehensive comparison.This paper elaborates the present status of the Taoist temples and analyzes main architectural features of the rebuilding temples.from the aspect of site selection,layout plants,space feature and so on,showing their adaptation to social environment and local culture.These restored Taoist temples reveal the inherited development to traditional arts in the present age.

architectural features;Taoism;restored temple;inherited development

TU-252

A

1673-7644(2015)03-0236-07

2014-12-06

梁虎(1980-),男,讲师,硕士,主要从事风景园林设计方面的研究.E-mail:lhu0113@163.com