北京市密云县前火石岭泥石流沟形成条件及特征分析

丁 霞

(北京市地质工程设计研究院,北京密云 101500)

北京市密云县前火石岭泥石流沟形成条件及特征分析

丁 霞

(北京市地质工程设计研究院,北京密云 101500)

北京地区现有泥石流沟856条,分布在北京北部燕山山脉和西部太行山脉一带,受地形地貌、地质条件、降雨条件以及人类活动影响较明显,总体以暴雨沟谷型泥石流为主。密云县前火石岭泥石流沟是燕山山脉一带典型的一条泥石流沟,文章在地质调查和勘查的基础上,从地质条件、地形地貌、降雨条件、人类活动等方面,综合分析前火石岭泥石流沟的形成条件及特征,同时对泥石流沟的发育情况进行深入剖析,按10年一遇暴雨强度的设计标准,在泥石流沟上游、中游、沟口3个断面计算泥石流运动特征参数,得出该泥石流沟为低易发-中等易发稀性水石流,目前处于发展阶段的停歇期,区域高强度集中降水为泥石流灾害的激发因素,泥石流的峰值流量等运动参数沿沟逐渐增大。分析结果对该泥石流沟的治理方案制定具有重要意义,对燕山山脉一带泥石流沟的防治具有借鉴作用。

泥石流;特征分析;地质灾害

0 前言

泥石流是由水、土、岩石等多相物质在山区坡地上或沟道内相互作用发展而形成的一种自然灾害,可以视为介于崩塌、滑坡等块体运动与山洪水流之间的一种物理过程。水多土(石)少,容易形成山洪;水少土(石)多,容易形成滑坡碎屑流。当水土达到一定比例,既可以在一定动力作用下受剪流动,又可以由内部的屈服强度抵抗一定的剪切力而停积,形成所谓的泥石流。

泥石流形成发育有3个必要条件:第一,要有松散固体物质,这些物质来源取决于地层岩性、地质构造、新构造运动与地震、不良地质现象等因素;第二,水源条件,水不仅是泥石流的组成成分.也是松散固体物质的搬运介质。第三,地形条件,形成泥石流的地形特征是地形陡峻.沟谷坡降大。

1 区域地质条件及泥石流发育情况

1.1 区域地质条件

前火石岭泥石流沟位于北京市密云县北部山区,地处燕山南麓,属暖温带大陆性季风气候,区域年均降雨量约600mm。降雨多集中在汛期(6~8月份),占年降水量的70%~75%以上。前火石岭泥石流沟属中低山区侵蚀地貌,海拔标高614~960m。总体地形东南高西北低,相对高差100~300m,谷宽20~80m。

泥石流沟地处燕山台褶带之承德迭隆断三岔口—丰宁中穹断与燕山台褶带密(云)怀(来)中隆断交界处。附近区域性断裂为怀柔—白马关深断裂。断裂带东北段有北北东向石城—冯家峪断裂破碎带出露。

沟域主要发育太古代构造层、中元古代构造层和中、新生代构造层。大部分地区的基岩为晚太古代四合堂群宋营子组(Arsy),下部为厚层斜长角闪岩及各种混合岩,原岩以基性-中基性凝灰质火山沉积岩为主,局部少许杏仁状变玄武岩(图1)。☒

根据现场踏勘、探槽情况及民用水井调查,沟域内地下水类型分为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。

第四系松散层孔隙水主要赋存于河道松散冲积层中,沉积物主要为砾石、卵石、碎石,补给方式主要来自大气降水入渗和基岩裂隙水侧向径流,以自然蒸发、植物蒸腾作用为主要排泄方式。

图1 区域地质图

沟域内的基岩大多为中生界侏罗系后城组,上部主要岩性为角闪斜长片麻岩、变粒岩,具有发育一定深度的裂隙,经过构造运动和风化作用,裂隙发育强烈,基岩裂隙水多赋存于此。补给方式主要为大气降水入渗,排泄方式丰水期表现为沿河流呈带状排泄补给河水;枯水期表现为自然蒸发、植物蒸腾作用。

泥石流沟位于中山断块山地工程地质亚区,属块状结构岩体工程地质段,部分区域属片状结构岩体工程地质段,工程地质特征为片麻岩、凝灰岩等坚硬块状变质岩体互层或夹于其中的中-浅变质岩体,岩体强度和稳定性较差,地基土以冲洪?积土、卵石土和碎石土为主,其下为基岩,岩性为太古代变质岩(片麻岩),中风化至强风化,为较好的天然地基。

1.2 泥石流灾害发育情况

该泥石流沟主沟道全长约2700m,平均纵比降12.6%,支沟平均纵比降22%~28%,流域面积约2.08km2,沟谷内地质条件较复杂。褶皱构造发育,局部崩塌危岩较发育,第四系坡积洪积层附着于山坡、坡脚处,厚度自0.5~2.0m不等,支沟与主沟汇交处堆积物较厚。

据泥石流活动情况调查(表1),番字牌地区近百年间群发性泥石流爆发频率约在10~12年;近20年该泥石流沟未发生大规模泥石流,最近一次是1991年该地区暴雨期间,有洪水携带泥沙块石自沟谷冲出,属水石流,流量较大。

表1 北京密云番字牌地区泥石流活动情况调查表

沟道下游存在大量中粒径在20~200mm的碎石、块石,磨圆较好。最大漂石粒径约1.30~1.50m,根据沟谷下游沟口泥石流堆积物数量及形态推测,该区域历史上可能发生过规模小于1×104m3的泥石流,间隔超过20年;沟谷内松散堆积物较多,在强降雨激发下,可能导致泥石流再次爆发。

依据《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T 0220-2006),对泥?石流沟的13个影响因素综合量化打分,判定该泥石流沟为低易发—中等易发,类型为水石流,属稀性,具有低频特点,威胁对象为沟谷下游村庄居民区。目前泥石流处于其发展阶段的停歇期。

图2 泥石流分区图

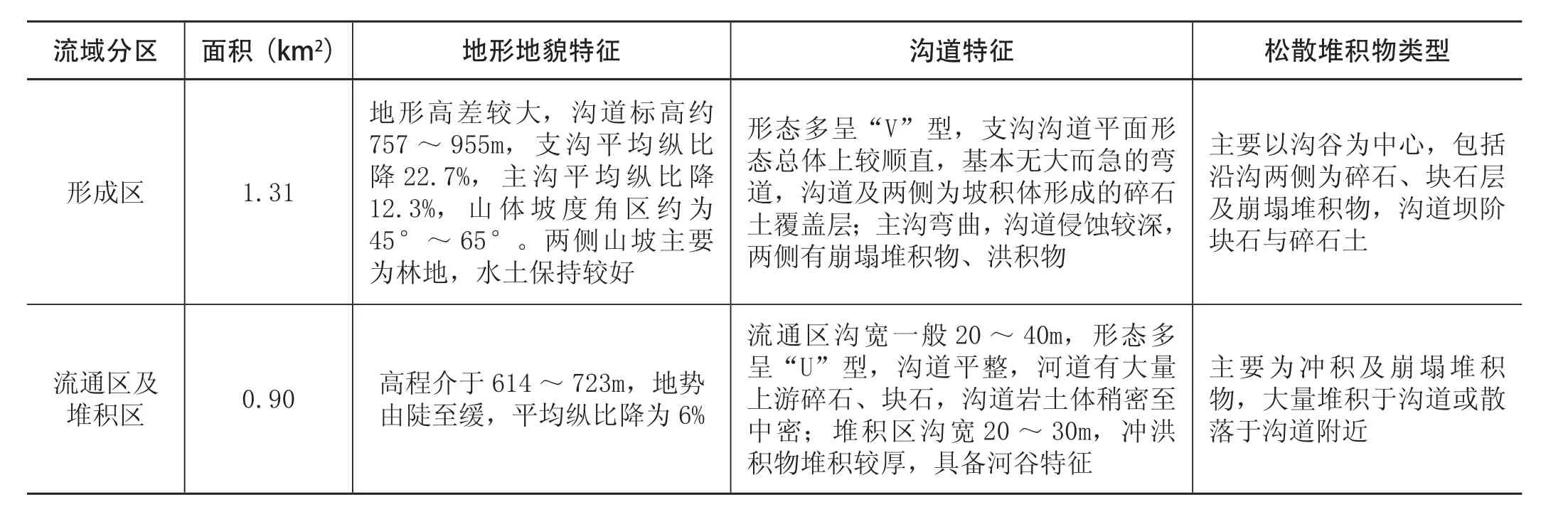

根据泥石流的发育现状和特点,将泥石流沟划分为形成区、流通区及堆积区三部分,详见(表2、图2)。

表2 沟谷分区特征表

2 泥石流形成条件

2.1 丰富的物源

泥石流沟形成区的物源主要来自沟床,部分来自坡面,由于沟床与坡面自身物质的贮存方式、储备方量及组成成份等方面有较大差别,因此其参与补给泥石流的方式与规模各不相同。

(1)沟床补给:是泥石流的物质来源之一,有粗粒含量大、粘性物质少的特点。占泥石流总补给量的90%以上。碎屑物颗粒级配相差不明显,一般多呈圆状、似圆状,磨圆性好,大于200mm块石约占固体物总量的10%;20~200mm的卵石占固体物总量的50%;2~20mm的碎石、砾石占固体物总重量的20%,0.05~2mm的砂土占固体物质总重量的20%。沟道堆积物质厚度自0.5~2.0m不等。主沟沟道宽约8~30m,沟道总长度约2700m,估算沟道内可供泥石流再启动的物源方量约为 8.1×104m3。

(2)坡面补给:该泥石流沟内存在两处可见的崩塌现象,一处为自然崩塌,另一处系人工采石造成的崩塌,两处均为小型崩塌,总量约730m3。

(3)松散堆积物:沟谷松散堆积物质较厚,第四系残积、坡积、洪积层附着于山坡、坡脚处,沟谷松散堆积物质厚度自0.5~2.0m不等,支沟与主沟汇交处堆积物较厚,约1m,共计18条支沟,长度为400~600m,沟道坡积、洪积平均覆盖宽度约15~25m,据地形图估测沟谷内第四系松散坡积、洪积物方量约为18.0×104m3。

(4)其他物源:踏勘发现,沟内有村民自建干砌石挡墙20余座,简单垒砌,个别已被水冲出缺口,如遇强降水,这些干砌片石都可以成为泥石流沟再次启动的物源。粗略估算可提供的物源量约为 200m3。

2.2 适宜的地形条件

山体的坡型、坡度及坡向、沟谷形态和发育程度、沟床纵坡大小和曲直状况都直接影响泥石流的形成和运动。沟域内东南高西北低,沟道两侧山势较陡,自然坡度角约为40°~70°,地形高差较大,相对高差100~300m,沟谷下游与沟源分水岭高差达344m。泥石流沟由18条支沟及1条主沟组成,形成区支沟沟谷多为东北—西南向,单沟纵坡比降约为22%~28%;主沟沟道近南北向,为坡洪积物汇集流通区,沟道平均纵比降12.6%,沟道内坡洪积物堆积。

较陡的沟道为泥石流的形成提供了较好的势能条件,各支沟在暴雨作用下,将坡面各种松散堆积物携带进入沟道,顺流而下,通过沟道揭底冲刷卷动沟道内的松散堆积物源,汇入主沟,支沟泥石流固体物质部分停积于沟口平缓开阔地带,部分沿主沟向下游运动,冲刷主沟沟道,主沟多为稀性水石流或高含沙山洪。沟口堆积区沟道渐宽,一般50~70m,具备河床形态。冲洪积物有一定分选性,支沟洪积扇扇顶部为块石、碎石、砾石;边缘多为砂土、亚粘土。

2.3 充足的水源

该泥石流沟地处燕山南麓,中低山区,受气候与地形影响,降水量具有年际变化大、地区差异显著、季节分配不均、汛期降水集中等特点。全区年平均降水量为600mm,为北京市降雨较集中地区,降雨总量高,汛期降水可占年降水的70%以上,且暴雨强度大。根据雨量及泥石流资料分析,本区泥石流属于大暴雨—特大暴雨型。降水量集中和降水强度大是引发泥石流灾害的激发因素。

当前期雨量达80mm,日降雨在150mm以上,1小时雨强一般在50mm左右,就可能引起泥石流暴发。根据密云县降雨和泥石流之间的统计数据表明,近30年来,当日雨量在100~200mm时可能出现泥石流;当日雨量超过200mm时易形成群发性泥石流,规模也较大。总体来说强降雨控制着该泥石流形成的范围、规模与强度。

2.4 强烈的人类工程活动

该泥石流沟内的人类活动较为强烈,主要为水利工程、拦挡工程及养殖建筑等。由于人类生活、旅游、工程建筑等一系列活动,对沟谷中下游沟床形态造成了一定程度的堵塞和形状变化,如干砌石挡墙的砌筑、坍塌等。

3 泥石流运动特征值

按十年一遇暴雨强度的设计标准,分析该泥石流沟上游、中游、沟口3个断面泥石流运动特征,这些运动特征参数反映了泥石流的规模、强度和流体性质(表3)。

(1)泥石流峰值流量

假设泥石流与暴雨同频率、且同步发生,计算断面的暴雨洪水设计流量全部转变成泥石流流量,根据现有沟谷面积,植被发育和径流系数,按水文方法计算出断面不同频率下的小流域暴雨洪峰流量,选择堵塞系数,计算泥石流峰值流量。计算公式如下:

式中:

QC——频率为P的泥石流洪峰值流量(m3/s);

QP——频率为P的暴雨洪水设计流量(m3/s);

φ——泥石流泥沙修正系数;

DC——泥石流堵塞系数。

(2)泥石流流速

泥石流流速是决定泥石流动力力学性质的重要参数之一。根据泥石流发育类型、流体组成等因素,采用北京市政设计院推荐的北京地区稀性泥石流经验公式(2)计算

式中:

Vc——泥石流断面平均流速(m/s);

mw——河床外阻力系数,按规范确定取4.0;

Rc——水力半径(m),以平均水深代替;

I——泥石流水力坡度,以沟床纵坡代替;

α—— α = (γHφ +1)1/2全面考虑的摩擦系数取α=1.5。

(3)一次过流总量

依据泥石流历时T(s)和最大流量QC(m3/s),按《泥石流灾害防治工程勘查规范》公式:

计算一次性泥石流过流总量,一般泥石流峰值历时T(s)为20~60min,本次计算选取60min。K取0.202。

(4)泥石流整体冲击力

泥石流冲击力是泥石流防治工程设计的重要参数,泥石流整体冲压力按《泥石流灾害防治工程设计规范》中的公式(4)计算

式中:

δ ——泥石流整体冲击压力(kN);

λ ——建筑物形状系数,矩形建筑物取1.33;

γc——泥石流重度(kN / m3);

Vc ——泥石流断面平均流速(m/s);

α ——建筑物受力面与泥石流冲压方向的夹角。

(5)泥石流冲起高度

泥石流遇反坡,由于惯性作用,将沿直线前进的现象称为爬高;泥石流遇阻,其动能瞬间转化为势能,撞击处使泥浆及包裹的石块飞溅起来,称为泥石流的冲起。泥石流爬高和最大冲起高度按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》中公式(5)和(6)计算:

表3 泥石流沟主要断面运动特征值

式中:

ΔH ——泥石流最大冲起高度(m);

ΔHc ——泥石流爬高(m);

Vc ——泥石流平均流速(m);

b ——迎面坡度的函数。

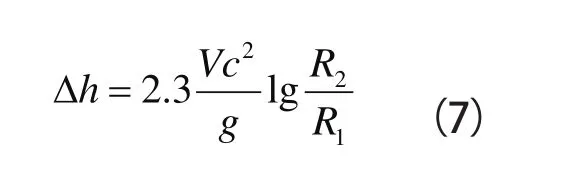

(6)泥石流的弯道超高

弯道超高是因为泥石流在沟槽转弯处因凹岸处流速较快,流体增厚,凸岸一侧流速较慢,流体变薄产生的超高现象。其计算按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》中公式(7)计算,泥石流特征值计算结果如表3。

式中:

Δh ——弯道超高;R2——凹岸曲率半径;R1——凸岸曲率半径;Vc——泥石流流速。

4 结论

前火石岭泥石流沟为低易发—中等易发,类型为水石流,属稀性,具有低频特点,威胁对象为沟谷下游村庄居民区。目前泥石流处于其发展阶段的停歇期。主沟沟道长约2700m,宽约8~30m,沟道两侧坡面崩塌碎石堆,第四系残积、坡积、洪积层附着于山坡、坡脚处,沟域较厚的松散堆积物质,尤其在支沟与主沟汇交处最厚,沟谷内村民简单垒砌的挡墙,都为泥石流的形成提供了大量的物源;而东南高西北低的地形,两侧较陡山势,较大的高差,又为泥石流的形成提供了较好的势能条件;区域较集中降水量以及高强度降水成为引发泥石流灾害的激发因素;这些使得该泥石流沟具备了再次启动的条件。

按十年一遇暴雨强度的设计标准,计算该泥石流沟泥石流运动特征值可知,泥石流的峰值流量、流速、一次过流总量、整体冲击力、最大冲起高度、爬高、弯道超高沿泥石流沟逐渐增大,变化区间依次为:0.9~4.29 m3/s、1.49~2.70 m/s、0.065~0.312万m3、4.76~15.62 kN、0.11~0.37 m、0.18~0.60 m、0.077~0.216 m。

建议利用拦挡工程对该泥石流沟的物源物质进行拦挡,以消除泥石流沟再次启动带来的不利影响。

[1]胡凯衡,崔 鹏,李 浦. 泥石流动力学模型与数值模拟[J]. 自然杂志,2014,36(5):313~318.

[2]韦京莲,赵 波,董桂芝. 北京山区泥石流降雨特征分析及降雨预报初探[J]. 中国地质灾害与防治学报,1994,5(增刊):45~52.

[3]莫美仙,张世涛,李杏茹. 昆明东川城区后山泥石流特征及成因分析[J]. 中国地质灾害与防治学报,2006,17(4):85~90.

[4]李纯玉. 四川龙池镇孙家沟泥石流调查研究[J]. 江西农业学报,2014,26(4):107~110.

[5]张杰坤. 泥石流研究综述[J]. 中国地质灾害与防治学报,1994,5(4):1~8.

[6]赵忠海. 北京山区泥石流灾害预警方法研究[J]. 地质灾害与环境保护,2014,25(4):14~19.

[7]闫龙超,于志凡,赵 甫. 大河沟泥石流形成条件研究[J]. 甘肃水利水电技术,2014,50(10):40~41.

[8]陈淑芬,梁 宇,黄洪明. 茶地湾沟泥石流危险性评估[J]. 能源・地矿,2014,22(3):149~151.

Forming Condition and Characteristics Analysis on the Qianhuoshiling Debris Flow Gully in Miyun County, Beijing

DING Xia

(Beijing Geological Engineering Design Institute, beijing 101500)

There are about 856 debris flow gullies in Beijing area, located at Yanshan Mountains in the northern area of Beijing and Taihang Mountains in the western area of Beijing. Infl uenced by topography, geological conditions, rainfall conditions and human activities, the debris fl ow type is mainly rain gully debris fl ow. The Qianhuoshiling debris fl ow gully is a typical debris fl ow gully in the Yanshan Mountains. On the basis of geological survey and exploration, this paper comprehensively analyzes the forming conditions and characteristics of the Qianhuoshiling debris flow gully from geological conditions, topography, rainfall conditions and human activities, while the development of debris fl ow gully is analyzed in depth. According to the design criteria of once rainstorm in every10 years, the motion characteristic parameters of debris flow are calculated respectively in three sections of the upstream, midstream, headstream of the debris fl ow gully. We come to the conclusion that the debris fl ow belongs to the water stone fl ow and is in the rest period of the development stage at present. High intensity concentrated rainfall is the motivating factor for the debris fl ow. And peak fl ow landslides and other motion parameters gradually increase along the debris fl ow gully. The analysis of the article is of great signifi cance to the selection of the control scheme of the debris fl ow gully. At the same time, it has a reference for the prevention and control of debris fl ow along the Yanshan Mountains.

Debris fl ow; Characteristic analysis; Geology disaster

P642.23

A

1007-1903(2015)03-0033-06

10.3969/j.issn.1007-1903.2015.04.007

项目来源:北京市密云水库周边地区特大型地质灾害防治工程项目

丁 霞(1983- ),女,硕士,工程师,主要从事矿山地质环境、地质灾害的防治以及矿山生态修复。Email: 58324837@qq.com