明代的庶吉士教习官

郭培贵,刘明鑫

(福建师范大学 社会历史学院,福州350007)

庶吉士教习制度构成了明代庶吉士制度的核心内容和科举的重要组成部分。其正式创立于宣德五年(1430)三月①《明宣宗实录》卷六四载:宣德五年三月己巳,宣宗谕阁臣杨士奇等曰:庶吉士“进学,必得前辈老成开导之,卿等日侍左右无余闲,其令学士王直为之师,尝提督教训,所作文字亦为开发改窜;卿等或一两月或三月一考阅之,使有进益,如一二年怠隋无成则黜之”(台北:“中研院”史语所1962年校印本,第1523-1524页,以下各朝 《实录》皆引此本)。,此后持续发展到明末,并被清代所继承。其中,奉旨教习庶吉士的官员称为“教习官”,俗称“馆师”①《明神宗实录》卷三九八载“万历三十二年七月壬申,教习庶吉士,例有馆师二员”(第7483页)。,在庶吉士管理和进学活动中处于主导地位,且在相当程度上发挥着连接和维系阁臣与庶吉士的纽带作用,对当时政治产生了重要影响。20世纪以来,学术界陆续发表了不少研究明代庶吉士的成果,但迄今未见专门研究庶吉士教习官者。②代表性成果有吴仁安 《明清庶吉士制度拾零》(《安徽史学》1984年第1期),《明代庶吉士制度述论》(《史林》1997年第4期),颜广文 《明代庶吉士制度考评》(《华南师范大学学报》1993年第4期),耿清珩 《明代庶吉士述略》(《中国史研究》1995年第1期),董倩 《明代庶吉士制度探析》(《社科纵横》1996年第4期),王尊旺 《明代庶吉士考论》(《史学月刊》2006年第8期),郭培贵 《明代各科庶吉士数量、姓名、甲第、地理分布及其特点考述》(《文史》2007年第1期),《明代庶吉士群体构成及其特点》(《历史研究》2011年第6期)等文。相关著作有王天有 《明代国家机构研究》(北京大学出版社1992年版,第71-72页)和郭培贵 《明史选举志考论》(中华书局2006年版,第211-221页),《明代科举史事编年考证》(科学出版社2008年版,第51、59页)。本文拟对此进行探讨。

一、教习官总数、功名出身及其官级资格

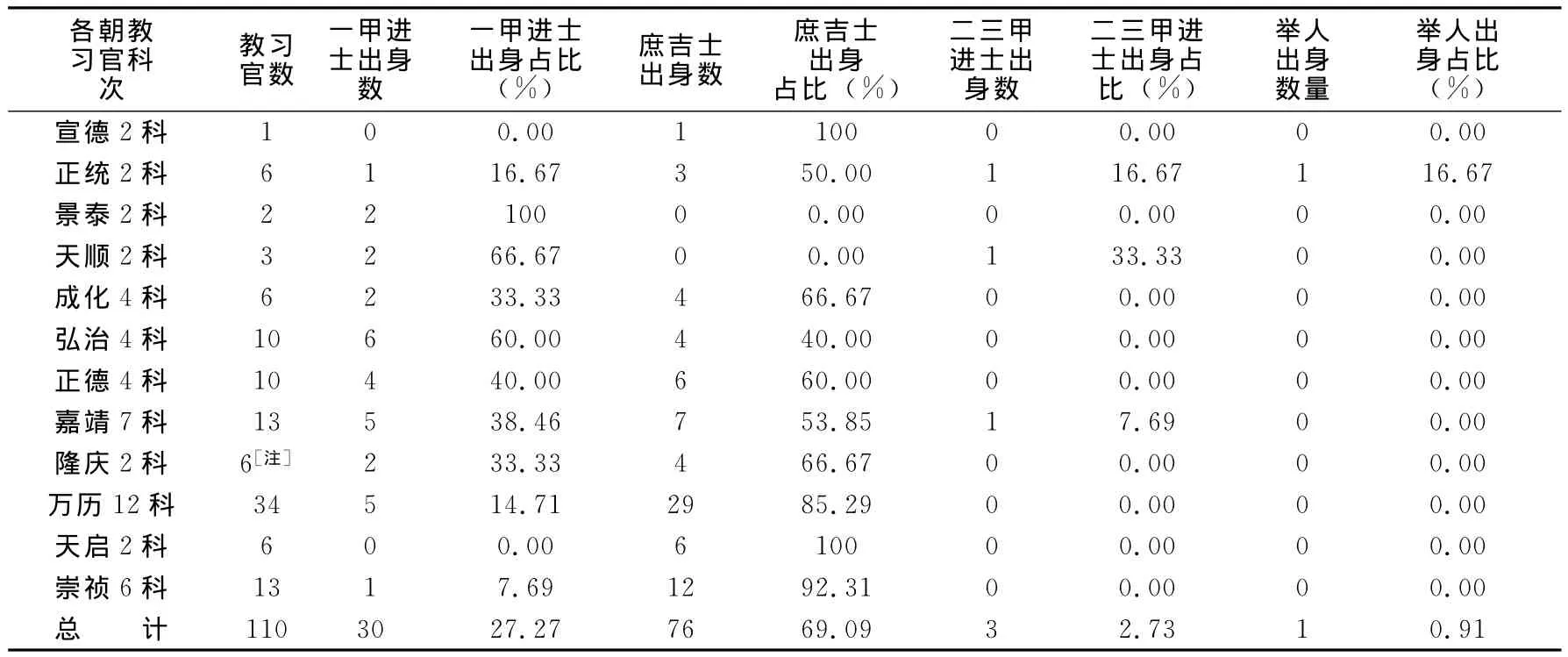

宣德五年(1430)三月,明廷首设庶吉士教习官,命学士王直充之;而且,该科和宣德八年教习官都由王直一人单独充任;至正统元年(1436),才改由王直和少詹事兼侍讲学士王英两人共同充任[1]卷15,283;正统十三年(1448),又令“侍读习嘉言、侍讲王一宁、编修赵恢提督教训”[1]卷165,3199-3200,这是明朝首次同时任命翰林官三人教习庶吉士,但仅为特例,且时间很短;至次年五月,吏部左侍郎兼翰林院学士曹鼐就上言“本院庶吉士缺官教训”,并重新奏准以“侍讲刘铉、修撰王振”教习庶吉士[1]卷178,3449。自此以后,每科庶吉士一般都是任命两名教习官同时教习。那么,明代庶吉士教习官共有多少名?其功名出身构成状况又如何呢?回答这两个问题,对于认识明代教习官的总体规模及其文化素养具有直接意义。为此,笔者在对相关史料进行搜集、考订和梳理的基础上做了分类统计,并把所得数据列表显示(表1)。

表1 明代庶吉士教习官功名出身统计③ 本表统计依据为明宣宗、英宗、宪宗、孝宗、武宗、世宗、穆宗、神宗、光宗、熹宗等10朝 《实录》以及 [明]程敏政《篁墩文集》卷四六 《石丘处士吴君墓碑铭》(《景印文渊阁四库全书》第1253册,台湾商务印书馆1986年影印版,第125页上),[明]王世贞 《弇山堂别集》卷八四 《科试考四》(中华书局1985年版,第1595页),[明]沈德符 《万历野获编》卷一○ 《鼎甲同为庶常》(中华书局1959年版,第255页),[明]俞汝楫 《礼部志稿》卷五三 《尚书毛澄》(《景印文渊阁四库全书》第597册,第978页上)、[清]张岱 《石匮书后集》卷八 《贺逢圣列传》(《续修四库全书》史部第320册,上海古籍出版社2002年版,第480页上),[清]谈迁 《国榷》卷八九“崇祯元年六月壬子”、卷九○“崇祯二年九月甲午”、卷九六“崇祯十一年五月己丑”、卷九七“崇祯十三年四月癸亥”、卷一○○“崇祯十七年正月乙未”(古籍出版社1958年版,第5446、5495、5811、5862、6014页),[清]孙承泽《春明梦余录》卷七 《策士》(北京古籍出版社1992年点校本,第116页),[清]李清馥 《闽中理学渊源考》卷七五 《宗伯林平庵先生欲楫》(《景印文渊阁四库全书》第460册,第730-731页),《广东通志》卷四六 《人物志》(《景印文渊阁四库全书》第564册,第193页)等文献。对于担任过2次以上教习官者,本表仍以1人计,计入首次充任教习官的朝代,如王直先后担任宣德五年、八年和正统元年教习官,则仅计入宣德朝1人;又如高仪先后担任嘉靖四十四年、隆庆五年教习官,仅计入嘉靖朝1人。

由表1可知,自宣德至崇祯,实任庶吉士教习官者共110人,其功名出身构成表现出以下特点:

首先,教习官几乎皆为鼎甲和庶吉士出身。拥有鼎甲和庶吉士功名的教习官共106人,占教习官总数的96.36%;而二、三甲进士出身者3人,举人出身者仅为1人,二者合计4人,仅占教习官总数的3.64%;且隆庆以后教习官无一例外都是鼎甲和庶吉士出身。这反映了教习官与所教庶吉士之间保持着较为合理的功名出身和文化素养结构。明代科举功名体系空前完备:由高到低分别由鼎甲进士(状元、榜眼、探花)、庶吉士、二甲进士、三甲进士和举人等构成[2];因其都是通过激烈的文化考试而获得,故其也就自然各与一定的文化素养层次相联系。从常理讲,教习官的功名出身应高于或至少与所教庶吉士一致才是合理的。因只有如此,才能保证其总体文化素养高于新选庶吉士并为其所信服,从而保障师资质量和教习秩序的正常运行。另外,因庶吉士以及绝大部分鼎甲进士都有着在教习官“督训”之下的进学经历。①自永乐三年开始,一甲进士就与新选庶吉士一起进学;但“自嘉靖丙戌后,进士及第者不复入馆肄业”,至隆庆五年,又恢复与新选庶吉士一起入馆读书([明]黄佐、廖道南 《殿阁词林记》卷一○ 《文渊》,《景印文渊阁四库全书》第452册,第277页;《明穆宗实录》卷五八“隆庆五年六月壬寅”,第1420页)。这也便于其将来一旦受命出任庶吉士教习官就可尽快适应工作。

其次,出身庶吉士的教习官成为教习官的主体。由表1可知,自宣德至崇祯,出身庶吉士的教习官占了教习官总数的69.09%,远高于非庶吉士出身者;而且越到后期,占比越高:宣德至嘉靖间教习官共51名,其中,出身庶吉士者25名,出身鼎甲者22名,分别占同期教习官总数的49.02%和43.14%,前者比后者虽有一定数量优势,但尚不显著;隆庆至崇祯间,教习官共59名,其中,出身庶吉士者51名,出身鼎甲者仅为8名,分别占同期教习官总数的86.44%和13.56%。由此可见,明后期出身庶吉士的教习官已在数量上占据绝对优势。其成因应是充任教习官者通常具有翰林官经历,而庶吉士选任翰林官的人数远多于鼎甲进士。据笔者统计,自景泰七年(1456)至崇祯元年(1628),庶吉士选授翰林官者多达427名,②据明英宗至熹宗各朝 《实录》以及 《国榷》《崇祯长编》等文献,其中,庶吉士通过散馆而选翰林官者380名,散馆外授翰林官者47名。而同期鼎甲入选翰林官者仅为177名,③永乐二年,一甲进士铨选翰林官成为定制;自景泰五年至崇祯元年共举行59科殿试,每科殿试一甲三名(状元、榜眼、探花)全部入选翰林官,则总计应为177名。前者是后者的2.41倍。自隆庆二年(1568)至崇祯元年,庶吉士选授翰林官者为224名,而同期鼎甲入选翰林官者仅63人,前者是后者的3.56倍,其被擢为教习官的机会自然也就大大多于后者。

在明代官制序列中,庶吉士教习官并非正式的专设官员,而是通常由翰林院、詹事府的官员临时奉旨充任。[3]卷70,选举二,1701翰、詹官具备何种官级资格,才有可能被命为教习官呢?宣德时,其官级资格有所上升,如宣德五年三月首任教习官王直以正五品的“右春坊右庶子兼翰林院侍读学士”的资格充任,两月后即被升为正四品的“少詹事兼侍读学士”,仍教习庶吉士。[4]卷66,1558正统间新任命的6位教习官,除“少詹事兼侍讲学士王英”为正四品外,其他5位分别是正六品的侍读习嘉言,侍讲王一宁、刘铉以及从六品的修撰王振和正七品的编修赵恢,职级比宣德时还有所下降。天顺八年(1464)三月,明廷命正四品的“太常寺少卿兼侍读学士”刘定之教习庶吉士;[5]卷3,91弘治六年(1493)六月,又命正三品的“太常寺卿兼翰林院侍读学士”傅瀚及正四品的“太常寺少卿兼翰林院侍讲学士”李东阳教习庶吉士。[6]卷77,1486也即自宣德五年至成化二十三年(1487),充任庶吉士首席教习官的最高官职仅为正四品的“少詹事兼侍读学士”或“太常寺少卿兼侍读学士”;弘治六年,首席教习官首次由正三品的“太常寺卿兼翰林院侍读学士”充任;正德六年(1511)三月,则首次以正三品的“吏部右侍郎兼翰林院学士”充任;[7]卷73,1624十二(1517)年三月,又首次命正二品的“掌詹事府礼部尚书兼翰林院学士”充任,[7]卷147,2880成为明代充任庶吉士教习官的最高官职。不过,这种情况此后并不多见,较常见的还是以正三品的吏、礼二部“侍郎兼翰林院学士或侍读学士”充任,如据笔者统计,自正德至崇祯,正二品教习官仅有16位,而正三品的教习官则多达56位。发生上述变化的原因主要是庶吉士通过选充翰林官进而在天顺后成为阁臣的最主要来源,通过选任科道官进而成为执掌监察和舆论的重要力量,对当时政治与社会的影响日益增大;而教习官又是庶吉士管理和教学过程的主导者;因此,提高充任教习官的官员的职级也就成为一种需要和必然。

二、教习官的职责和教习内容

作为庶吉士管理和教学过程的主导者,教习官的具体职责主要有以下几个方面:

其一,提督训励、教习文章。如宣德五年(1430)三月,命首任教习官王直“提督教训”庶吉士,“所作文字亦为开发改窜”①《明宣宗实录》卷六四“宣德五年三月己巳”,第1523-1524页。按:此为明代正式创立庶吉士教习制度之始。此前庶吉士入翰林院进学或“就文渊阁进学”,皆无专官教习;自此始令专人教习;且令阁臣“或一两月或三月一考阅之,使之进益”。。正统元年(1436)后,每次钦命庶吉士教习官,都是明令其“教习文章”②《明英宗实录》卷一五“正统元年三月戊寅”、卷二三九“景泰五年三月乙丑”、卷三一三“天顺四年三月丙戌”,第283、5208、6561页;《明宪宗实录》卷三“天顺八年三月己卯”,第91页。,或“教习文业”[7]卷73,1624;正统十三年(1448)四月,“令本院侍读习嘉言、侍讲王一宁、编修赵恢提督教训”[1]卷165,3200,于“授受之际”,“督责”庶吉士认真读书。[8]卷四,公署教习

其二,稽考课业,即对庶吉士的学业和出勤进行考课。教习官对庶吉士的课业考试称为“馆试”,首任教习官王直奉旨“三月一考其文辞,以观所进”[4]卷100,2244。有的教习官甚至“日逐授书稽考”[9]卷32,庶吉士,508,也即“面命而耳提之,日省而月试之”③[明]高拱 《高文襄公文集》卷二 《论养相才》,陈子龙 《皇明经世文编》卷三○二,中华书局1962年影印本,第3194页下。《崇祯长编》卷四四“崇祯三年三月甲申”也载“馆课之法,日省而月试之”(第2627页)。。成化初,刘定之任教习官,便以“小玉堂蔬圃诗”“中秋赏月赋”“应制灯诗”来考试庶吉士。[10]卷五,方正但最常见的还是每月一考。[9]卷32,庶吉士,508万历时“每旬”还有“馆课”。[11]卷15,科场·阁试,391另外,教习官还应“设会簿”,稽考庶吉士的出勤状况。[8]卷四,公署教习

其三,编辑教材。教习官还往往要编辑教材作为教习和“以程多士”的依据,具有代表性的,如万历时由教习官王锡爵增订、沈一贯参订 《增订国朝馆课经世宏辞》15卷,教习官陈经邦等辑 《皇明馆课》48卷,教习官沈一贯辑 《新刊国朝历科翰林文选经济宏猷》17卷,教习官张位辑 《皇明馆课标奇》21卷,教习官刘元震、刘楚先辑 《新刻乙未科翰林馆课东观弘文》10卷,教习官曾朝节、敖文祯辑 《新刻辛丑科翰林馆课》8卷,教习官杨道宾等辑 《新刻甲辰科翰林馆课》12卷,教习官顾秉谦、郑以伟、杨景辰分辑的 《新刻癸丑科翰林馆课》《新刻己未科翰林馆课》《新刻乙丑科翰林馆课》等。[12]教习官的教习内容主要分为文、诗两大类。早在永乐三年(1404),明成祖就对庶吉士提出了“为文必并驱班、马、韩、欧之间”的要求,[13]卷38,643提倡诵习汉、唐、宋古文。明代首任教习官王直也说:“太宗皇帝锐意文学之士,诏择进士读书禁中,学古为文章,期至于古人而后已。”[14]卷13,题段侍郎燕集图后,287正统以后,教习庶吉士则专以南宋理学家真德秀纂辑的 《文章正宗》和明初文人高棅选编的 《唐诗正声》“为日课”;嘉靖时,仍要求庶吉士研习“《唐音》、李杜诗,以法其体制”[9]卷32,庶吉士,505、508。 《明 史》 也 说 高 棅“所 选 《唐 诗 品 汇 》《唐 诗 正 声 》, 终 明 之 世, 馆 阁 宗之”[3]卷286,文苑二,7336。但从万历十八年(1590)刊刻的王锡爵 《增订国朝馆课经世宏辞》所辑文章和诗歌看,从洪武初年学士宋濂的 《高皇帝谕中原诏》和 《圣寿节早朝》诗,到万历十七年(1589)状元焦竑的 《己丑廷试策》和 《长至阁中谒拜先师有述》诗,所收皆为明代作品,可见迟至万历时,庶吉士所习文、诗已皆是当代之作。从该书所收文、诗的分类及所占卷数看,不同文体共分31类、11卷:其中既有行政公文性质的“诏、册、玺书、诰、檄、露布”和“奏、疏、表、笺”等,也有论说文性质的“议、论、策”等,还有“致语、韵语、序、记、传、碑、考、评、辩、解、说、书、颂、赋、箴、铭、赞、跋”等实用文;[15]2-9、24-382“诗类”虽仅占2卷,但内容丰富,细分为五言古诗、五言律诗、五言排律、五言绝句、七言古诗、七言律诗、七言排律、七言绝句、歌等9个小类。[15]10-22、383-445另外,还有2卷“附录”为“台省名臣章疏类”,缀于最后。此外,书法字帖也应是教习官的教习内容,因永乐时,成祖要求庶吉士“学书者必如羲、献,然后已”[14]卷9,赠解祯期诗序,583;嘉靖末大学士徐阶也强调庶吉士对“晋、唐法帖,亦须日临一、二副,以习字学”[9]卷32,庶吉士,508。以上所述大致反映了明代庶吉士教习官教习内容的基本面貌。

明代创立庶吉士教习制度,旨在为明廷选拔阁臣等高级和重要官员培养后备人选。弘治六年(1493)大学士徐溥等言:本朝储养人才,“自及第进士之外,止有庶吉士一途,凡华国之文与辅世之佐,咸有赖于斯”[6]卷74,1388。嘉靖十四年(1535),大学士李时奏言:“国朝庶吉士之选,储养翰林以备馆阁之用。”[21]卷174,3779;卷546,8813万历中,礼部侍郎吴道南也说:“我朝用人,所重莫如制科,而最重者尤在馆选,盖以充侍从而备顾问、秉文衡而培揆席,俱于是系。”[16]卷472,8913由此可知,正统以后,教习官的教习内容既无修、齐、治、平的品格理想教育,也无治国理政的策略探讨,庶吉士“不习州县之劳,足不履边障亭堡,山川险易之势,士马、刍粮、钱谷出入之数,尚未尽谙,祖宗朝大典大制、因革 沿创未尽 习”[17]卷248,书四十四。这 显然难以 达到培养 庶吉士 将来“备 顾问、赞 机 密”的 目的,[9]卷32,庶吉士,508甚至还导致其“卑陋者多至奔竞,有志者甚或谢病而去,不能去者多称病不往,将近三年则纷然计议邀求解馆”的后果。甚至天顺八年(1464)所选庶吉士,到次年即“相率入内阁”请求解馆,

大学士李贤谓曰:“贤辈教养未久,奈何遽欲入仕?”有计礼者抗声对曰:“今日比永乐时,何等教养!且老先生从何处教养来!”贤稍责之;即曰:“吾辈教习虽例该三年,已烧却一年矣!”谓癸未春闱灾故也。贤怒甚,明日请旨,各授职,罚礼观政刑部,又数月授南京刑部主事。礼之言虽近不恭,然不可谓无稽者。[18]卷10,公署,279

然此后的教习状况并未得到应有改观,以致弘治六年(1493)又出现了庶吉士因对学习内容缺乏兴趣而“悉注病假而去”的情况,“李西涯(东阳)与程篁墩(敏政)同教习庶吉士,每至院检阅会簿,悉注病假而去,西涯口占一绝云:‘回廊寂寂锁斋居,白日都消病历除;窃食大官无寸补,绿阴亭上看医书。’”[19]卷87,国朝,375尽管明中后期不断有人提出改革庶吉士教学内容的建议,如隆庆时高拱言:

其选也,以诗、文;其教也,以诗、文;而他无事焉。夫用之为侍从,而以诗、文,犹之可也;今既用之平章,而犹以诗、文,则岂非所用非所养、所养非所用乎!……翰林庶吉士固未尝不可也,今也,止教诗、文,更无一言及君德、治道,而又每每送行、贺寿以为文,栽花、种柳以为诗,群天下英才为此无谓之事,而乃以为养相材,远矣![20]卷2,论养相才,3194

但终明之世,其教习内容也未真正扭转到经世致用的轨道上来,如万历十七年(1589)庶吉士黄辉入馆时,“馆课文字多沿袭熟烂,目为 ‘翰林体’;及李攀龙、王世贞之学行,则又改而从之。辉刻意学古,一以韩、欧为师,馆阁文稍变。时同馆中诗文推陶望龄,书画推董其昌,辉诗及书与齐名”[3]卷288,焦竑传附黄辉传,7394。可见万历时庶吉士仍以诗文、书画为学习重点,而对有裨吏治民生和经邦强国的策略则不予提及,还有不少庶吉士连诗文也不屑学习,而是“日奔走权要,交通贿遣,时人有‘不读书、管闲事’之诮”[21]卷386,6808。崇祯七年(1634),翰林侍读倪元璐奏言改革庶吉士教学内容:“至于教习之师,理自难齐。但须大举更张,一新沿套。如读经济典故之书,习平章处分之事;讽诵易以讲说,励其启沃之忠;诗赋代以制诰,淬其丝纶之业。至于宴会往来,通行严禁。日省月试,三年有成,救时之科,尽于此矣”。崇祯帝对倪氏所言虽然“善之”,[22]卷93,5679-5680但实际仍无改变。

三、教习官的任期及其特点

明代庶吉士教习官并无制度层面的固定任期,客观上的任期主要由以下原因所形成:

其一,教习官自受命教习庶吉士到所教庶吉士散馆而自然卸任。这又可细分为两种情况,一是随新科庶吉士入馆进学到散馆,如天顺八年(1464)三月,选进士李东阳等十九人为庶吉士,“命太常寺少卿兼侍读学士刘定之、学士柯潜教习文章”;成化元年(1465)八月,庶吉士散馆,定之、潜即卸任教习官。[5]卷3,91-92;卷20,408二是在庶吉士进学期间被任命为教习官到所教庶吉士散馆,如隆庆六年(1572)九月,太常寺卿兼翰林院侍读学士丁士美受命教习隆庆五年庶吉士,[16]卷5,188万历元年(1573)五月,该科庶吉士散馆,丁士美即卸任教习官。

其二,教习官自受命教习庶吉士到奉调其它官职而离任。这种情况多发生在随新科庶吉士进学而任命的教习官身上,如成化二年(1466)三月,刘定之受命教习新科庶吉士,同年十二月,因奉命入阁而离任;[5]卷27,535;卷37,738弘治六年(1493)六月,李东阳受命教习新科庶吉士,次年八月,因升职“专管诰敕”而离任;[6]卷77,1686;卷91,1672嘉靖二十六年(1547)四月,张治受命教习新科庶吉士,次年二月,因升南京吏部尚书而离任;[21]卷322,5982;卷333,6112万历二十年(1592)六月,罗万化受命教习新科庶吉士,同年十二月因受命“回部管事”而离任。[16]卷249,4642;卷255,4733但有时在庶吉士进学过程中任命的教习官也会奉调而离职,如泰昌元年(1620)八月,郑以伟受命教习万历四十七年(1619)庶吉士;同年十月,就因升职而离任。[23]卷8,200;[24]卷2,103-104

其三,教习官自受命为庶吉士教习官到因回乡守制、探亲或个人患病、去世等缘故而离任。如成化五年(1469)三月,丘濬受命为庶吉士教习官;同年八月,“以母丧去任”[5]卷65,1321;卷70,1375。隆庆六年(1572)四月,马自强受命教习庶吉士,同年十一月,因“丁母忧”离任。[25]卷69,1668;[16]卷7,272万历四十二年(1614)八月,顾秉谦受命教习庶吉士;同年十二月,因奏准回乡探母离任。[16]卷523,9854;卷527,9910万历十一年(1583)六月,周子义受命教习庶吉士;十三年(1585)九月,因病请假而离任。[16]卷138,2574;卷165,3008万历二十九年(1601)十月,敖文祯受命兼教习庶吉士;次年十月,“卒于官”[16]卷364,6786;卷377,7082。

由以上原因形成的教习官任期,表现出以下两个特点:

一是庶吉士教习官任期长短不同,甚至相差悬殊。其中,任期最长的当属明代首任教习官王直,他连任宣德五年、八年和正统元年三科庶吉士教习官,累计长达9年零11个月。①《明英宗实录》卷六四“正统五年二月乙酉”载:“命行在礼部左侍郎兼翰林院侍读学士王直理部事”(第1223页),王直自宣德五年三月任庶吉士教习官至此“理部事”,累计共9年零11个月的时间。任期短者还不到1个月,如傅瀚于弘治六年六月癸酉日被任为教习官,同月辛卯日,即因升任“礼部右侍郎”而离职,[6]卷77,1486、1495任期仅19天;高仪于嘉靖四十四年八月丁丑日被任为教习官,次月庚子,因“总校大典”而离职,[21]卷549,8848;卷550,8855任期仅23天;秦鸣雷于嘉靖四十五年四月癸酉日被任为教习官,次月庚子,因给事中周世选劾其“卑污不职”而“令致仕”,[21]卷557,8956;卷558,8969任期仅28天。有的任期甚至还不到10天,如刘春于正德十六年五月丁丑日被命为教习官,次月癸未,便卒于官,[21]卷2,109;卷3,119任期仅6天;张元祯于弘治十八年三月辛亥日被任为教习官,次月己未,便因奉命“专管诰敕”而离任,[6]卷222,4207;卷223,4209任期仅8天。另外,以上提到的毛纪、郑以伟等任教习官皆不足2个月,顾清、顾秉谦、丘濬、罗万化分别为3、4、5、6个月,马自强、丁士美、靳贵、刘定之、张治分别为7、8、9、10、11个月,敖文祯任教习官为1年零1个月,李东阳为1年零2个月,任教习官最长的周子义为2年零3个月;而明代庶吉士教习官的平均任期则应在1年零1个月左右。②明各朝 《实录》《国榷》等文献对庶吉士教习官奉命充任教习和卸任教习时间有明确记载的有82名,占教习官总数的74.55%,在逐一确认的基础上,统计出其平均任期为12.82个月,该结论似能大致反映明代庶吉士教习官平均任期的基本状况。

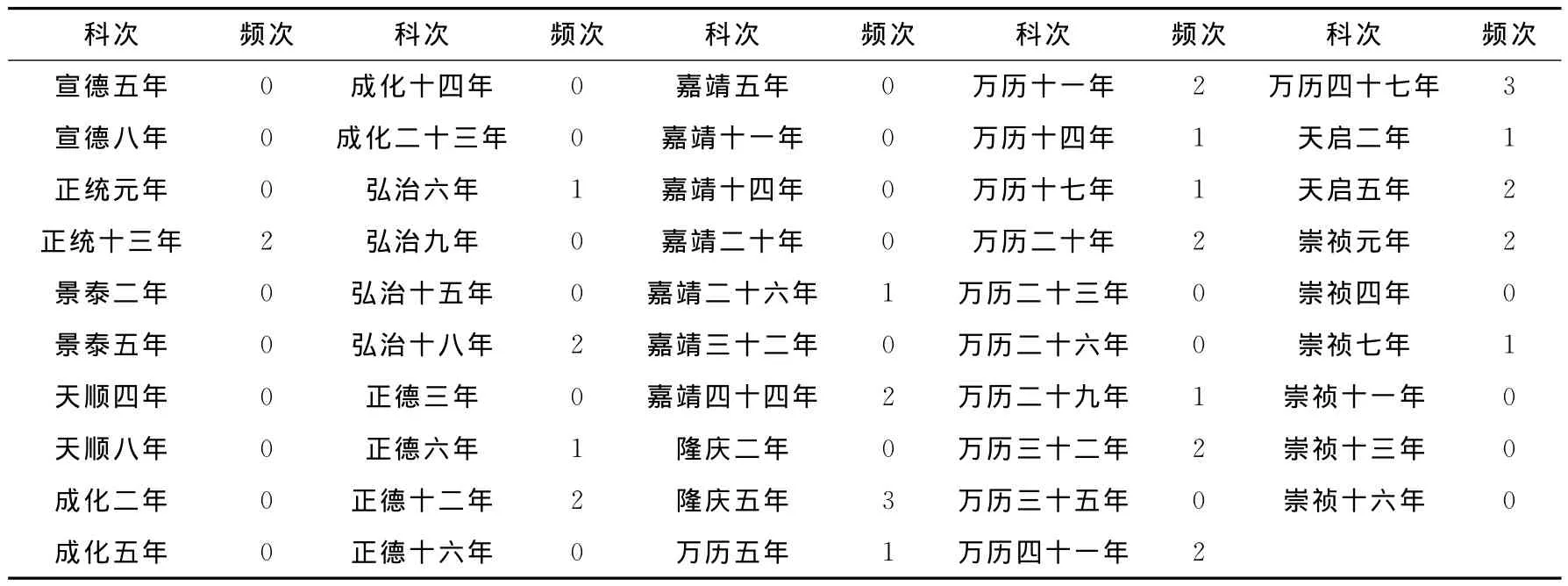

二是明中后期教习官更换渐趋频繁,任期呈现不断缩短的趋势。表2所示统计数据就反映了明代历科庶吉士教习官的更换状况:宣德五年(1430)至嘉靖二十年(1541),发生更换庶吉士教习官的科次有5科,占同期总科次(24科)的20.83%,也即大多数科次的教习官没有发生更换。嘉靖二十六年至崇祯十六年(1643),发生更换庶吉士教习官的科次有16科,占同期总科次(25科)的64%,也即与前者相反,大多数科次的教习官都发生了更换。而且,宣德五年至嘉靖二十年发生更换2位教习官的科次有3科,而绝无更换3位教习官的科次;嘉靖二十六年至崇祯十六年发生更换2位以上教习官的科次有9科,其中更换3位教习官的科次有2科。由上可知,明代中后期更换庶吉士教习官的频次要高于前期,同时也就意味着教习官的平均任期在缩短;①笔者统计82位明代庶吉士教习官的平均任期,得出宣德至正德间约为1.21年、嘉靖至崇祯间约为0.99年的结论,也与此判断相符。而所有这些,对于稳定庶吉士的教习秩序、提高培养质量都是不利的。

表2 明代历科庶吉士教习官更换频次统计表②“更换频次”指更换教习官的人数。

四、教习官与阁臣的关系

庶吉士教习官与阁臣有着十分密切的关系,主要表现在以下几个方面:

首先,教习官人选例由阁臣推荐。庶吉士教习官一般先由阁臣向皇帝推荐人选,再由皇帝任命。如正统十四年(1449)五月,阁臣曹鼐等“奏本院庶吉士缺官教训,今推选得侍讲刘铉、修撰王振堪教庶吉士读书。从之”[1]卷178,3449。又如天顺四年(1460),“命学士刘定之、侍读学士钱溥教习”庶吉士,也是“从学士李贤等奏请”[1]卷313,6561。《会典》也载教习官例由内阁“奏请学士以上等官二员”充任。[26]卷221,翰林院,1097且该规定至万历后期仍在执行,如万历三十二年(1604)七月,大学士沈一贯等言:“今年庶吉士蒙恩选定,例有教习官二员,臣拟上未蒙赐允,今不敢坚执,再推一员,望皇上就中点发二员,以便遵奉;推于慎行、周应宾、唐文献。”[16]卷398,7487次月,即“命吏部右侍郎周应宾、礼部右侍郎唐文献各以原官协理詹事府事教习庶吉士”[16]卷399,7490。万历三十六年正月,大学士朱赓等奏请皇帝“速赐简发”所推教习庶吉士官萧云举、王图。[16]卷442,8398

阁臣在推荐庶吉士教习官人选时,除主要考虑其职级资格、才学和人望等因素外,有时也难免会受到个人特殊关系的影响。如,成化五年(1469)三月,侍讲学士丘濬受命为教习官,时任阁臣彭时为其馆师;[5]卷65,1321;[1]卷239,5208弘治九年(1496)闰三月,侍读学士王鏊受命为教习官,时任阁臣徐溥为其座主;③《明孝宗实录》卷一一一“弘治九年闰三月己酉”,第2019页;据 《皇明贡举考》卷五 《成化十一年会试》载,成化十一年会试正主考官为徐溥,录取会元为王鏊(第310-311页)。又如,弘治十八年三月,太常寺卿兼翰林学士张元祯受命为教习官,时任阁臣刘健为其同年;④《天顺四年进士登科录》,《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》,宁波出版社2006年影印本,第一函;《明孝宗实录》卷二二二“弘治十八年三月辛亥”,第4207页。另据 《明孝宗实录》卷一六载,弘治元年七月丙寅,张元祯从编修升左赞善,即因“内阁大学士刘健与之为同年,念其久次,故特转之”(第384页);后又被命为纂修 《大明会典》副总裁,也是“从大学士刘健等言也”(《明孝宗实录》卷一五四“弘治十二年九月戊寅”,第2750页)。万历二十年(1592)六月,罗万化升任“礼部尚书兼翰林院学士教习庶吉士”,时任阁臣赵志皋、张位皆为其同年。[16]卷249,4642;[27]当然,也并非只要具有上述特殊关系,就一定会对阁臣推荐教习官产生影响;一般而言,只有相关官员得到阁臣赏识且具备了相应的职级资格和一定才学及人望等基本条件的前提下,上述关系才可能发挥影响;如果阁臣所荐人选不符合充任教习官的基本条件,就可能受到弹劾。

其次,教习官的教习过程要受到阁臣的考核与指导。明代庶吉士制度的实施与运作,总体上都是在内阁的领导和直接参与下进行的;因此,教习官的教习过程自然要受到阁臣的考核与指导。早在宣德五年(1430)庶吉士教习制度确立之初,宣宗即谕阁臣杨士奇等曰:

后生进学,必得前辈老成开导之;卿等日侍左右无余闲,其令学士王直为之师,尝提督教训,所作文字亦为开发改窜;卿等或一两月或三月一考阅之,使有进益;如一、二年怠隋无成,则黜之。[4]卷64,1523-1524

可见,明廷在首次任命庶吉士教习官的同时,就确立了阁臣对庶吉士“一两月或三月一考阅之”的“阁试”制度。“阁试”虽然考的是庶吉士,但同时也应是对教习官教习效果的考核。此后,明廷每任命庶吉士教习官,如景泰五年(1454)、天顺八年(1464)、成化二年(1466)、成化五年、成化十四年任命教习官,都同时申令阁臣拥有“提督考校”的权责。①《明英宗实录》卷二三九“景泰五年三月乙丑”,第5208页;《明宪宗实录》卷三“天顺八年三月己卯”、卷二七“成化二年三月乙卯”、卷六五“成化五年三月辛亥”、卷一七六“成化十四年三月丙戌”,第91-92、535、1321、3183页。嘉靖后,阁臣每月都对庶吉士进行“朔、望阁试”。②[明]徐阶 《世经堂集》卷二○ 《示乙丑庶吉士》,《四库全书存目丛书》集部第80册,齐鲁书社1997年影印本,第47页;《万历野获编》卷七 《内阁·吉士不读书》、卷一五 《科场·阁试》,第200、391页。如嘉靖六年(1527)十月,起家于“大礼议”的张璁刚入阁,即因庶吉士“间有不赴”朔望阁试者而“震怒”,遂“密揭于上,谓俱指为费铅山私人,于是俱遣出外授官,无一留为史官者”[11]卷7,内阁·吉士不读书,200。当然,这种在平时阁试中因触怒阁臣而致一科吉士皆劣选的情况仅是特例;在所有阁试中,对庶吉士仕途影响最大的还应是由阁臣主持对每科庶吉士的终结考试——散馆考试,其成绩分为上卷和中卷两个等级,考为上卷者才能留在翰林院任职,中卷者则只能铨选科道官或六部主事;所以,散馆考试实际成为决定庶吉士仕途命运的考试。相形之下,教习官的权威就微不足道了,因其既无参与阁试的资格,在平时的教习过程中也无单独处置违纪和怠惰庶吉士的权力。

教习官接受阁臣的指导集中体现在须遵循阁臣所定的教习条例上。如嘉靖四十四年(1565)内阁首辅徐阶在其制定的 《示乙丑庶吉士》中,不仅有关于庶吉士修身、进学等方面的具体规定,而且也有对教习官的明确要求,如要求教习官须“日逐授书稽考”,“每月馆师出题六道,内文三篇、诗三首,月终呈稿斤正,不许过期”等。[28]卷20,规条·示乙丑庶吉士,47

第三,充任教习官增大了入阁的可能性。充任庶吉士教习官不仅是难得的士林荣耀和在未来可期的统治高层中预植人脉的大好机会,而且拥有教习官经历者入阁的可能性也在逐渐增大。

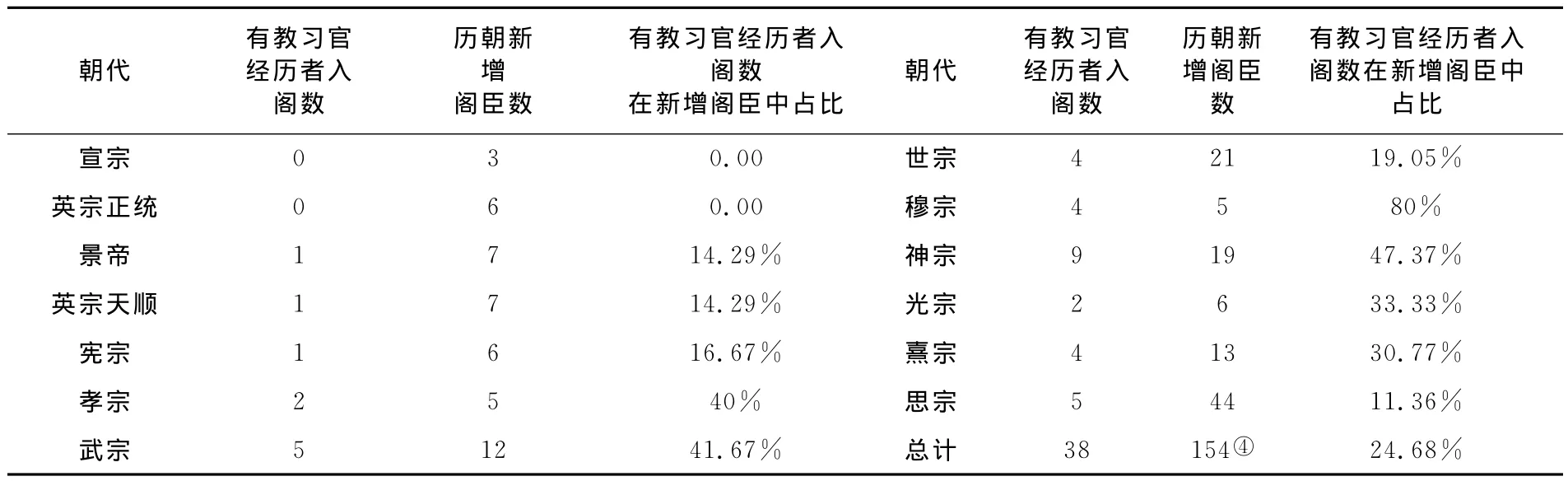

表3 明代历朝有教习官经历者入阁数及其在新增阁臣总数中占比③ 此处“历朝”指的是历朝皇帝的在位时间,因特定年号虽与特定皇帝相联系,但明代皇帝在位时间又与年号不完全一致,如“天顺”为英宗年号,但因天顺八年正月十七日英宗崩逝,二十二日宪宗即位,故天顺八年自此都是宪宗在位。

由表3可知,明代有教习官经历者入阁共计38名,分别占教习官总数(110名)和同期新增阁臣总数的34.55%和24.68%,也即超过1/3有教习官经历者成为阁臣,有近1/4的阁臣拥有教习官经历。这两个占比在数值上虽不算高,但考虑到有教习官经历者在当时有可能入阁的官僚圈中占比要显著小于以上两个占比的情况,那么,这两个占比就是相对较高的数值。就不同时期来看,至正统时尚未出现有教习官经历者入阁的情况,说明此时的教习官和入阁还没有产生联系;自景帝开始出现这种情况,则意味着教习官开始和入阁发生联系,尽管此后各朝有教习官经历者入阁的比例仍有起伏,但至熹宗朝总的趋势是不断提高。如英宗天顺、宪宗、孝宗3朝,有教习官经历者入阁总数在同期新增阁臣总数中平均占比为22.22%;而到武宗、世宗、穆宗3朝,就上升至34.21%,比前3朝提高了11.99个百分点,其中,穆宗朝更达到最高值——该占比数升至80%;神宗、光宗、熹宗3朝该平均占比上升至39.47%,比武、世、穆3朝平均占比又提高了5.26个百分点。以上说明庶吉士教习官入阁的可能性在不断增大,反映了教习官地位的不断提升及其与阁臣关系的加深;而崇祯时该占比数的明显下降则与思宗对阁臣选拔制度的改革有直接关系。

五、余 论

以上主要通过考实和统计方法考察了明代庶吉士教习官的规模、功名、官级资格、职责、任期、教习内容及其与阁臣的关系等内容;在此,笔者认为仍有必要做出以下补充说明:

其一,教习官在阁臣培植庶吉士势力的过程中起着重要作用。永乐以后,阁臣奉旨充任会试主考官成为常例,故每科会试的中式者都称主考会试的阁臣为座主,而自称门生;[29]而庶吉士又都是由“内阁取中”的,[30]卷五,计开讲义三章故其与阁臣的关系自然就更加密切。庶吉士教习制度的创立,不仅使庶吉士培养制度更加完备,而且由阁臣推荐的教习官又在相当程度上发挥着连接和维系阁臣与庶吉士的纽带作用,成为阁臣在庶吉士中培养势力、发挥影响并形成“翰林与政府声气相属”局面的得力工具。[3]卷234,刘纲传,6108由此,在庶吉士逐渐成为阁臣的主要来源的同时,教习官的地位也在不断上升,有此经历者入阁的可能性自然也在不断增长。

其二,上文已经提到,教习官只以诗文为主要教习内容,使庶吉士既缺乏治理国家和社会的理论素养和亲身体验,更缺乏必要的行政经验,故总体上难以适应培养“辅世之佐”的需要。但问题是,明廷为什么长期知其弊而不思改进呢?这是由庶吉士教习制度仅仅是专制皇权的工具性质决定的,对于总体上只想专权而不思进取的明代正统以后的历代君主来说,实际上他们并不希望还未入仕的庶吉士讲求什么治国之策,甚至明确禁止他们对时政发表意见、提出建议,如成化、正德、万历及天启时,先后对言事庶吉士邹智、马汝骥、汪应轸、江晖、王廷陈、曹嘉、刘纲及郑鄤等人的杖责和贬斥就充分说明了这一点;①《明武宗实录》卷一七七“正德十四年八月辛巳”,第3462页; 《明史》卷一七九 《邹智传》、卷一七九 《舒芬传附马汝骥传》、卷二○八 《汪应轸传》、卷二二八 《李化龙传附江铎传》、卷二八六 《王廷陈传》、卷二三四 《刘纲传》,第4755-4759、4762、5486-5487、5987、7359、6107-6108页;《明熹宗实录》卷二七“天启二年十月己丑”,第1388-1390页。如果教习官的教习内容以讲求治国之策为主,那无异于鼓励庶吉士们上疏言事,由此形成对君权的限制,这自然是君主所不愿意见到的。故对君主来说,庶吉士制度只要能够起到向天下显示朝廷公正选才、重视育才和能够为朝廷提供高级侍从人才的作用也就足够了。

其三,明中后期教习官更换的日趋频繁无疑应是造成庶吉士教习官平均任期缩短的直接原因,但除此之外,也应与庶吉士的修业时间趋于缩短有一定联系;②据笔者统计,明代庶吉士自景泰五年至崇祯元年平均修业年限为2.17年,其中,景泰五年至嘉靖二十年共18科,平均修业年限为2.21年;嘉靖二十六年至崇祯元年共20科,平均修业年限为2.1年。而教习官更换的日趋频繁则又与明中后期官员任期由明初的“久任”日益变为“速迁”有直接关系。[31]

[1] 明英宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[2] 郭培贵.明代科举的发展特征与启示[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2006,(6).

[3] 张廷玉.明史[M].点校本.北京:中华书局,1974.

[4] 明宣宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[5] 明宪宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[6] 明孝宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[7] 明武宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[8] 黄佐.翰林记[M]∥景印文渊阁四库全书:第596册.台北:台湾商务印书馆,1986:892.

[9] 孙承泽.春明梦余录[M].点校本.北京:北京古籍出版社,1992.

[10] 焦竑.玉堂丛语[M].点校本.北京:中华书局,1981:158.

[11] 沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局,1959.

[12] 张婷婷.明代后期翰林馆课集的纂辑和刊刻探究[J].古籍整理研究学刊,2014,(1)

[13] 明太宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[14] 王直.抑庵文集[M]∥景印文渊阁四库全书:第1241册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[15] 王锡爵.增定国朝馆课经世宏辞[M]∥四库禁毁书丛刊:集部 第92册.影印本.北京:北京出版社,2000.

[16] 明神宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[17] 贺复征.文章辨体汇选[M]∥景印文渊阁四库全书:第1405册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[18] 黄佐,廖道南.殿阁词林记[M].台北:明文书局,1991.

[19] 蒋一葵.尧山堂外纪[M]∥四库全书存目丛书·子部:第148册.影印本.济南:齐鲁书社,1995.

[20] 高拱.高文襄公文集[M]∥陈子龙等.明经世文编.影印本.北京:中华书局,1962.

[21] 明世宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[22] 谈迁.国榷[M].影印本.北京:中华书局,1958.

[23] 明光宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[24] 明熹宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[25] 明穆宗实录[M].影印本.台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[26] 申时行,等.明会典[M].影印本.北京:中华书局,1989.

[27] 潘运告.明代登科录汇编:第17册[G].台北:台湾学生书局,1969:8849、8850、8866.

[28] 徐阶.世经堂集 [M]∥四库全书存目丛书·集部:第80册.影印本.济南:齐鲁书社,1995.

[29] 郭培贵.明代科举中的座主门生关系及其政治影响[J].中国史研究,2012,(4).

[30] 胡世宁.胡端敏奏议[M]∥景印文渊阁四库全书:第428册.台北:台湾商务印书馆,1986:640.

[31] 展龙.明代官员久任法研究[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2013,(4).