发现莫高窟藏经洞的王道士

文山文

发现莫高窟藏经洞的王道士

文山文

从敦煌莫高窟归来,脑海里始终浮映着那个站在藏经洞前、身穿布衣棉袍、瘦弱矮小而微笑的老头儿王圆箓道士的印象。但翻阅查看一些文章和资料,许多人却都骂他。

1900年5月26日,大漠戈壁上一个早晨,鸣沙山仍然是满眼的黄沙,王道士依旧虔诚的劳作。

当他打扫到现今编号为第十六窟的时候,劳累之余坐下来抽一袋旱烟,顺手将点过烟的芨芨草插入身后洞壁的裂缝。一大截芨芨草插进去却深不可及,用手敲敲洞壁“嘭嘭”有声,王道士好生狐疑,沿着裂缝随手去掉封泥,啊!惊得王道士目瞪口呆。一个沉睡九百多年的旷世宝窟,骤然向这个小道士豁然洞开,引起世界轰动的敦煌莫高窟藏经洞就这样不经意被发现了。

这个今天称之莫高窟17号的洞窟内,层层叠叠堆满了自十六国至北宋时期的手写经卷、文书、绢绣、佛画等珍贵文物四万七千多件,称得上是世界上独一无二的文化宝藏。毫无疑问,王道士是藏经洞的发现者。王圆箓的名字从此被无奈地写进了中国的历史。

王道士如果不是发现藏经洞,他一生可能不会与中国历史有任何瓜葛,他之所以与近现代的学术史和文物史有那么多纠缠不清的关系,不外乎三件事:一是不小心拨开了沙层的洞穴,藏经洞露出真容;二是与洋学者达成买卖交易;三是将得来的银子置换成他自以为很美的雕塑和壁画,而将不合他口味的石窟壁画或雕塑遮盖或弃毁。也正因为此,历史为他戴上了“敦煌石窟的罪人”的帽子,他身后招至的是如潮水般的唾沫。我不否认王道士当年缺乏高远眼光的做法的确充满了罪过,他不懂艺术却置身在莫高窟宝库中,他不懂文物却守着这座文物天堂,他当然更不懂那些洋人为何见到那些人类文化遗存而表现的虔诚无比。

王道士对于这么重大的发现,并非不在意,他赶着毛驴携着两箱经卷去县衙“报官”。官衙漫不经心地翻着经卷,说:“你看古人的这些字,能与我写的书法比吗?”大字不识的王道士讨好地点着头“那是,那是”。

“放在这儿回去吧!”王道士骑着毛驴闷闷不乐地走在荒凉的大漠中。他仰望着苍穹昏黄的天空,自言自语地说:“既然你们当官的对这都不当回事儿,我一个其貌不扬的平民百姓,怎知道是有用还是没用?”

王道士虽这么想,但他没有泄气,仍旧奔走游说,终于遇上了刚出任甘肃学台的叶昌炽。此人是金石学家,一卷写经落入他的手中,顿时眼前一亮,惊讶不已。于是建议甘肃藩台衙门将藏品运送兰州保存。孰料,竟落得藩台大人轻松一句:路隔千里,谈何容易,本官无以筹措运费,存放在敦煌不是好好的么,何必劳神费力呢。

就在衙门府第对价值连城的敦煌宝藏不屑一顾的时候,欧美学者、汉学家、考古家、冒险家们敏感的鼻子闻到了东方飘来的这一缕幽香。正像著名作家余秋雨所说:“他们不远万里,风餐露宿,朝敦煌赶来。他们愿意变卖掉自己的全部财产,充作运一两件文物回去的路费。他们愿意吃苦,愿意冒着葬身沙漠的危险,甚至做好了被打、被杀的准备,朝这个刚刚打开的洞窟赶来。他们在沙漠里燃起了股股炊烟,而中国官员的客厅里,也正茶香缕缕。”

这是多么精辟的阐述啊!尤为那个英籍匈牙利人斯坦因,带着他的慧眼和学识,以情人般的钟爱,将莫高窟拥入他的怀抱。他讲得一口汉话,向王道士做了一番许诺,又从兜里掏出银元再连哄带骗地说着胡话昏话。王道士将斯坦因的话信以为真,他望着庞大的石窟群,愁闷的脸舒展了,他想:有人出钱买,我就卖点吧!卖得的银元用来修缮洞窟、佛像不也是件善事吗?

就这样那些欧美的学者、考古家们从新疆入境,沿着荒无人烟的丝绸之路,一路的奔波,用尽心计与王道士周旋,以白花花的马蹄银换取了一堆被中国官员认为是“废纸”的书卷,带回自己的国家。王道士没 有将那些银元装入他的私囊,他真地用来修缮,使一些佛像免受了风雨侵蚀。

也就在藏经洞被发现的第九年,一些流失在外的经卷被京师几位学者发现,随即上书朝廷要求抢救剩余文献,这会儿的清政府才恍然大悟电令陕甘总督清查藏经洞,所剩文物全部运往北京。而这些经卷文书在运送车辆抵达北京的过程中,竟让一些官贼们转卖给了国外,这不更让人为之气愤吗!

都说王道士无知,他的无知难道比腐朽的清王朝还不可原谅吗?他的无知比无耻又无赖的朝廷命官还不可原谅吗?然而,一个腐朽昏庸王朝所酿成的历史罪责,竟加在了小小的王道士身上,王道士实属充当了清王朝的替罪羊。

王道士虽没有什么彪炳千秋的建树,但作为藏经洞的发现者,绝对有功;他不是贪心之人,他从未将莫高窟的任何东西据为己有,以各种方法得来的银子全都用在他为之倾心倾力的“文化建设”上。他始终是一个“卑微的饥民”,最终贫病而逝。

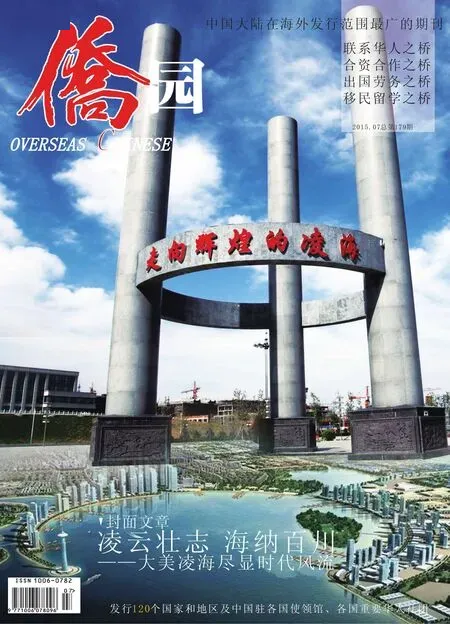

侨园