我国城镇化进程中政府干预力度的实证分析

宋香荣,余沛贞,朱赛君

(新疆财经大学 统计与信息学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

1 引言

西方国家的城市化演进过程是在市场经济条件下自发形成的,它是一种社会自然发展的过程.而我国是一个社会主义国家,我们城镇化发展的最基本动力是产业的聚集以及结构的转换、城乡间的相互作用、科技的发展、制度与政策的调控等.我国异于西方城市化的一个重要特点,是“政府推动”的作用大于“自然演变”的作用,即政府的干预在城镇化进程中起着最基础的、最关键的作用,而且是不可替代的.

2 文献综述

我国绝大多数研究城镇化进程中政府干预度的学者,都认为在我国城镇化进程中政府起着关键性作用.不同于西方由市场推动的城市化,我国的城镇化是在政府的强力推动下不断向前发展的.陈甬军,徐强等通过政府对城镇化推动的实证研究,认为政府的政策导向和国家财政投资对城镇化有重要的影响[1];马远(2011)指出新疆城镇化在功能定位、发展路径、行政体制背景等方面存在的特殊性,决定了新疆的城镇化进程必须更多地发挥政府的作用[2].朱芬华(2007)运用主成分分析、回归分析等统计方法对城镇化进程与政府干预力度的关系进行了实证分析研究,得出了随着城镇化水平的不断提高,我国的政府干预力度逐渐减弱的结论[3];李琳,王发增,李磊(2008)对河南省1978-2006年的数据进行主成分分析和回归分析,论证了河南省城镇化进程中的政府干预力度总体呈下降的趋势[4];谷荣(2006)认为政府是城镇化战略的制定者,政府也是城镇化制度的策划者,政府又是城镇化进程的实施者,而且政府也是城镇化绩效的评定者[5].因此,政府主导型是中国城镇化的一个主要特点,政府行为在城镇化进程中起着基础性指导作用.由于经济体制的起点、经济转型、国际竞争的要求,历史文化的传承以及地方政府的扩张冲动等原因,在推进城市化过程中,政府一直是居于指导和调配地位.

在社会主义市场经济体制下,我国政府干预力度在城镇化进程中虽然在不断的减弱,但是还是处于不可或缺的地位,而且政府在城镇化进程中发挥作用必须建立在充分尊重和发挥市场的基础上.因此在研究城镇化进程中政府干预力度的作用是一个很有研究意义的问题,对我国政府关于城镇化改革的政策制定具有相当的借鉴意义.国内学者基本都认识到政府干预在我国城镇化进程中的重要性,但是有关政府干预行为对城镇化影响的实证分析却不是很多,而且在仅有的实证分析的文章中所建立的政府干预力度的综合评价指标体系有一定的不足,它仅仅反映了政府干预力度对社会经济的影响,并不能很好的反映政府行为对城镇化的影响,而且实证部分只是主成分分析和一般的回归.本文重新选取一些能够体现政府行为对城镇化影响的指标,并且采用计量方法中的双残差回归方法,剔除了城镇化进程市场因素的作用,只从政府的角度来分析其对城镇化进程的影响.

3 理论分析

最初,城市的产生是由于社会分工和物质交换的需求.近代的工业发展是城镇化进程中的最基础的动力源泉,城镇化进程取决于生产力的发展以及不断细化的社会分工.城镇化是社会生产力发展的结果,是社会进步的表现,是一种自然的社会发展过程,不是政府作用的结果[4].对于城镇化的内涵以及本质的了解,不同学科有不同的理解.地理学认为城镇化进程就是农村转变成城市的过程;社会学认为城镇化是由农村的生活方式转变为城市的生活方式,这意味着城镇化进程只是生活方式的转变;而经济学认为城镇化进程是由农村自然经济转变为城市社会化大生产的过程.

我们在综合对城镇化的各种认识后总结:城镇化,是指农村人口在地域和身份上不断向城镇转移,第一产业向第二、三产业转化,农业就业人员不断向非农行业就业,从而使城镇数量不断增加,城镇人口规模与地域规模不断扩大的一种自然、社会历史过程.城镇化的表现主要有两个方面:第一表现为人在地理位置上的空间转移和所在行业的转变和由此引起的生产、生活方式的改变;第二表现为城镇人口与城镇数量的增加、城镇规模的扩大以及城镇经济社会现代化水平的提高[5].

据于西方国家城市化的发展经验,城镇化与工业化在发展趋势上有很强的一致性和正相关性,两者相互影响相互促进.工业化推动城镇化发展的一个关键原因是“循环累积因果作用力”.由循环累积因果关系理论可知,受工业化的经济规律推动,人口、资本、技术等生产要素不断向城市聚集.两者互为因果,城镇化也得到了发展,因此,城镇化与工业化之间呈现明显的正相关性.两者之间的关系的发展经历了由紧密到松弛的过程.由城镇化发展阶段理论可知,城镇化在初级阶段是由工业化推动的.城镇化进入加速阶段之后,城镇化开始加速发展并明显超过工业化.到工业化后期,第三产业成为主导,制造业占GDP的比重逐渐下降,工业化对城镇化的推动作用开始逐渐减弱[6].

由于我国城镇化具有政府干预的特殊性,所以对城镇化进程中政府干预行为的研究很多,其中大部分学者认为,在我国推进城镇化的进程中,政府起着至关重要的作用.学者们已经强烈地认识到政府在城镇化进程中的核心地位,提高交易效率,明确政府的角色;同时也要划清政府与市场之间的界限,政府怎样才能为市场进行经济活动创造好的条件.

4 指标选取和数据来源

首先选取的指标要具有代表性,能够反映我国城镇化水平、市场对城镇化的影响和从不同的侧面反映政府行为对城镇化的影响;其次指标的选取中数据的可得性[2],指标的数据必须能够获得或经过计算可以获得.因此,在选取指标时,必须注意有些指标虽然在理论解释上可行,但是缺乏数据来源或者缺失数据太多,应该予以舍弃并选择一些相同或相似代表性强数据又可得到的指标替代.但是,有些指标的数据虽然容易得到,但解释力度不够,代表性太弱,可信度较低,同样也要舍弃;最后选取的指标要来自权威机构,不能随意篡改数据,保证指标数据的真实性.

城镇化水平的界定方法一般有两种.一种是人口城镇化率,即城镇常住人口占总人口的比重,此指标应用最为广泛,它很好地反映了人口在城镇和农村之间的空间布局;二是非农人口的比重,即非农业人口占总人口的比重,此指标从经济活动上体现了人口的结构关系,也较为准确的体现了城镇化的经济含义和驱动因子[7];除此之外,还有城镇化综合评价得出的城镇化水平.本文中采取人口城镇化率,这里的城镇人口是指居住在城镇范围内的全部常住人口.

市场因素采取工业化率即非农产业所占比重,也即二三产业GDP占总GDP的比重.根据诺瑟姆S形曲线,可知在城镇化初级阶段提高农业发展水平可以加速城镇化的发展进程;在城镇化加速阶段第二产业成为推动城镇化向前发展的主导力量;到了稳定阶段,第三产业对加快城镇化进程的作用是第一位的.而且第二产业和第三产业的发展能够吸纳大量的农村剩余劳动力,对加速城镇化进程的作用是不可估量的,所以非农化对我国城镇化的推动作用较强.

政府对城镇化的干预主要表现在户籍政策,土地政策,行政规划政策,投资政策,规划政策等方面,在这里采用基本建设支出占比、财政收入占比、财政支出占比、国有工资占比、国有固定资产投资占比、城镇固定资产占比、农村居民转移收入占比来综合衡量政府对城镇化的干预作用.这7项指标从不同方面反映了政府对城镇化的干预程度,但是各变量之间可能存在相关关系,因此采用主成分分析方法来消除指标之间的多重共线性的影响,得出一个综合指标.

本文所选取的指标数据均来自1982-2012《中国统计年鉴》,其中的个别缺失数据采用均值平滑法来替代.

5 模型设定

本文采用双残差回归的方法来衡量我国政府行为对城镇化的影响作用.我们将城镇化率对市场因素和政府因素进行OLS回归,我们在衡量政府因素对城镇化影响的时候,政府有可能是通过市场对城镇化间接产生影响,所以我们要剔除市场的间接作用,单独衡量政府行为对城镇化的直接影响.首先介绍一下双残差回归.

5.1 双残差回归思想的理解和具体步骤

假设现在要求的是系数β2

(1)X2对X1进行回归,得到回归的残差记为e2;

(2)Y对X1进行回归,得到回归的残差记为e1;

(3)e1对e2回归,得到的参数估计b2=(e2'e2)-1e2'e1就是β2的估计值.

残差e1中扣除了Y中包含的X1的信息;残差e2扣除了X2中包含的X1的信息.因此双残差(e1、e2)回归仅反应了,在扣除了X1的影响,X2对Y的作用情况,同样说明了系数b2表示的是变量X2与Y的偏相关.

同样,b1的表示与b2一样,它们是一种对称的关系.

由双残差回归得到的偏回归系数,与传统统计学中的偏相关系数是紧密联系的,但从严格意义上来讲,它不是偏相关系数.所谓的偏相关系数,是扣除了中间的影响变量后的相关系数.它和简单相关系数相比,最主要区别是,在通常情况下,简单相关系数是包含了两个变量之间的直接相关关系,而且还包括了变量间的间接相关关系.这里就存在一种极端的情况:假如变量间的相关关系完全是由它们间接相关关系引起的,如果是这样,那么在剔除中间变量相关关系以后,两个变量间就不存在相关关系了;也可以说,如果两个变量之间的简单相关关系是一种负相关,但是在控制了中间变量后就可能表现为正相关.

5.2 模型的设定

模型中被解释变量Y表示城镇化率;解释变量X1表示二三产业所占比重,二三产业比重代表市场因素;解释变量X2政府因素.

回归模型:LnY=c+β1X1+β2X2

(1)将LnY对X1进行OLS回归,产生残差;即市场因素对城镇化的影响;

(2)将X2对X1进行OLS回归,产生残差;

(3)最终得到的参数估计就是估计值.即是剔除了市场因素对城镇化的影响,得到的纯粹的政府行为对城镇化的影响系数.

6 实证分析

6.1 主成分分析

以上选取了七个指标的1981-2012的数据建立政府干预力度综合评价指标体系,每一个指标从不同方面反映了政府行为对城镇化的影响,但是所选取的变量之间可能存在相关关系,而且实测到的数据包含的信息也可能部分是重复的,因此采取主成分分析方法,将七个彼此相关、信息重叠的指标通过适当的线性组合,使之成为彼此独立而又提取了原指标变异信息并带有特定专业含义的综合评价指标.

主成分的具体步骤:第一,对各指标进行标准化处理,以消除量纲不同带来的影响.第二,计算相关系数矩阵,以判定各变量之间的相关度.可以看出部分指标之间高度相关,因此要用方差分解提取主成分.第三,确定主成分个数,根据特征值大于1和累计贡献率大于80%的原则,提取两个主要成分,并且得出两个主成分的特征向量.第四,计算综合得分.将特征向量与标准化后的数据相乘得到F1、F2,综合得分 F=(0.51279*F1+0.42907*F2)/0.94186.从得出的综合得分可以看出从1981年到2012年之间,政府干预力度总体上呈现减弱的趋势[8].

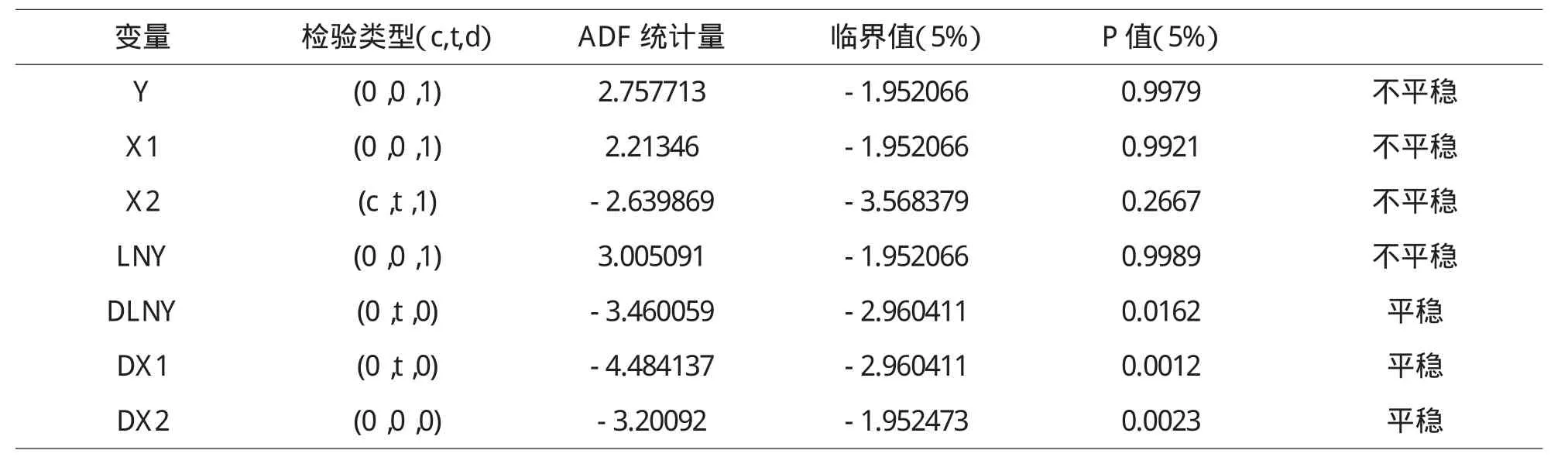

6.2 变量的平稳性检验

本文选用的是时间序列数据,首先要运用ADF方法对城镇化水平Y、市场因素即非农化率X1、政府因素X2进行单位根检验.

表1 平稳性检验结果

6.3 双残差回归

影响我国城镇化进程的因素既有政府因素也有市场因素,但是为了研究纯粹的政府干预行为对我国城镇化进程的影响,就需要剔除市场因素,因此在这里采取的方法是双残差回归的方法.

(1)运用双残差回归,首先用LNY对X1进行OLS回归,得出残差e1,然后采用EG两步法来进行协整检验,看回归结果是否是伪回归以及两者是否存在长期均衡关系.即对残差e1进行单位根检验,如果e1平稳,则回归不是伪回归,两者存在长期均衡关系.

回归方程:LNY=0.492299+0.037107X1

X1和常数C在5%的显著性水平下是显著的,F统计量的P值为0.00000说明模型设定合理;R^2值为0.943123,说明模型拟合较好.从回归方程可以看出:非农比例每上升一个百分点,城镇化率上升0.037107%个百分点.说明市场因素与城镇化增速之间存在正相关关系,即市场因素在我国城镇化进程中具有推动作用.

然后对回归方程的残差e1进行平稳性检验,残差e1的ADF统计量为-2.010909,在5%显著性水平下是平稳的,说明回归不是伪回归,城镇化水平和非农比例存在长期协整关系.

(2)用X2对X1进行回归,生成残差序列e2;

(3)用残差e2对e1进行OLS回归.

e1的系数为 -6.498576,t统计量的 P值为0.0035,说明系数是显著的,e1的系数即为β2的估计值.-6.498576是在剔除了市场因素之后,得到的纯粹的政府因素对城镇化的影响系数,表示政府因素每实际上增加一个单位,城镇化率降低6.498576%个百分点.

仅从影响系数上看,政府干预行为与城镇化的增速之间是负相关的,即政府一旦加强对城镇化的干预力度,城镇化的增速将会放缓.但在实际中,我国的市场发育还不是很完善,而且依据中国国情,完全放任由市场主导城镇化是不可行的,特别是在一些落后地方,城镇化还必须由政府主导.与以往计划经济不同,政府在城镇化进程中的一些行为方式要随之变化,而不是放任不管或紧握不放,应该以市场为主,政府为辅.

7 城镇化进程中政府干预力度的趋势分析

自新中国成立到改革开放之前,我国的城镇化进程完全由政府推进,市场因素无法体现.建国之初,国民经济处在崩溃的边缘,百废待兴,经济基础薄弱,仅靠经济自发的力量根本无法支撑起中国工业化的起步,这就需要一个强有力的政府来推动工业化[9].于是,政府接下来的重工业战略使得经济快速恢复,城市得以发展,人口从农村流入城市,但是在这一阶段,国家实施计划经济,以国家计划代替市场需求,社会生产和分配都由政府决定,再加上严格的户籍制度、人口迁徙政策以及其他因素,城镇化发展受到限制,过程曲折.一直到改革开放前,城镇化才有了一定的发展.从总体上来看,这一阶段城镇化进程缓慢,水平较低,主导动力在政府.

改革开放到1992年之间,我国的城镇化率由78年的17.92%提高到92年27.46%,平均每年提高1.098个百分点,城镇化进入了快速发展时期.随着国门的打开,经济发生了翻天覆地的变化,政府与市场的关系也有了质的飞跃,市场才开始慢慢发挥其作用,政府干预力度减弱,城镇化才有所发展.在这一阶段,市场加速了城镇化进程,但是政府依然是城镇化的主要动力.

十四大以来,我国确立了社会主义市场经济体制,并逐渐完善.城镇化进程加快,由92年的27.46%到2012年52.57%,平均每年提高1.225个百分点.政府干预力度从2000年开始就变成负值,说明政府干预力度已经很弱.市场体制的确立,使得市场得到充足的发展,经济得到自由、快递的发展,然而经济的发展离不开城镇的辐射带动作用,因此城镇化也得到了快速推进,政府逐渐在很多领域让位于市场,在城镇化和经济发展中只扮演了守夜人的角色,为经济和城镇化发展提供稳定、良好的社会环境和制度环境.在这一阶段,市场和政府共同推进城镇化.

8 结语

城镇化进程是在市场经济条件下自然演变的过程,城镇化的发展要遵循自身经济规律.市场是城镇化发展的内在驱动力,政府是城镇化快速发展的有力保障.城镇化已经进入了新的阶段,政府和市场在城镇化进程中的地位也要重新梳理.政府在这个过程中,应该快速调整对城镇化的干预方式,做好自己守夜人的角色,打造服务型政府,为经济和城镇化的健康发展创造一个合理公平的竞争环境和法制健全的制度环境,形成以市场为主、政府为辅的城镇化发展模式,共同推进城镇化可持续发展.

〔1〕陈甬军,徐强.政府在城市化进程中的作用分析[J].福建论坛(经济社会版),总第228期:16-20.

〔2〕马远,龚新蜀.新疆城镇化的特殊性与政府调控路径[J].农业现代化研究,2011(02):139-143.

〔3〕朱芬华.我国城市化进程中政府干预力度的实证分析[J].武汉技术学院学报,2006,6(3).

〔4〕李琳,王发曾,李磊.河南城镇化进程中政府干预度的实证分析 [J].地域研究与开发,2009(05):52-55-61.

〔5〕谷荣.中国城市化的政府主导因素分析[J].现代城市研究,2006(3):51-55.

〔6〕姜爱林.城镇化与工业化互动关系研究[J].财贸研究,2004(03):1-9.

〔7〕谭鑫,朱要龙.西部地区城镇化与工业化协调发展实证研究[J].学术探索,2014(05):59-63.

〔8〕郭显光.如何用SPSS软件进行主成分分析[J].统计与信息论坛,1998(2):60-64.

〔9〕秦震.论中国政府主导型城镇化模式[J].华南师范大学学报(社会科学版),2013(03):24-29+161.