便携式防空导弹面临的光电干扰装备综述

王嘉辰,李家泰,黄 金

(1.总装备部驻上海地区军事代表室,上海 201109;2.上海机电工程研究所,上海 201109)

0 引言

随着便携式防空导弹技术的快速发展,低空超低空飞行的战斗机、武装直升机的生存能力受到严重威胁。为有效躲避导弹的跟踪与攻击,光电干扰技术和装备得到了发展与应用。此类装备的原理是针对红外制导导弹的特点,采用红外欺骗方式欺骗、压制红外导引头,降低导弹的作战效能,从而实现对抗目的,一般可分为红外干扰机和红外诱饵弹两大类。其中:红外干扰机固定在载机本体上,通过红外调制的方式使导弹无法准确探测目标位置;红外诱饵弹从载机上按一定规律投放,从而在导引头视场内形成多个目标,以干扰导弹对载机的正常识别。光电对抗技术的快速发展,使红外干扰机和红外诱饵弹出现了众多类别的系列。本文对国外列装和正在研制的光电干扰装备进行了综述。

1 红外干扰机

1.1 用途与性能特点

红外干扰机的研究起步于20世纪60年代,在70年代开始装备部队并接受实战检验。干扰机安装在载机平台上,保护载机免受红外制导导弹的攻击,既可单独使用,也能与其他告警设备共同构成光电自卫系统。

红外干扰机属非消耗性干扰设备,它发送经调制的强红外辐射能量,用于破坏、降低红外导引头截获和跟踪目标的能力,可弥补红外诱饵弹干扰时间短、携弹量有限等不足,具备抗多目标的能力[1]。

红外干扰机一般在载机飞临可能的危险区域前打开,并保持连续工作状态,直至飞离危险区域。因配置了导弹告警系统,在检测到地面导弹发射后红外定向干扰机开始工作,迅速启动定向干扰照射来袭导弹直至导弹脱靶。由于其重量、体积和功耗均较大,不利于固定翼飞机快速机动飞行,多数产品均列装在直升机、攻击机或运输机上[2]。

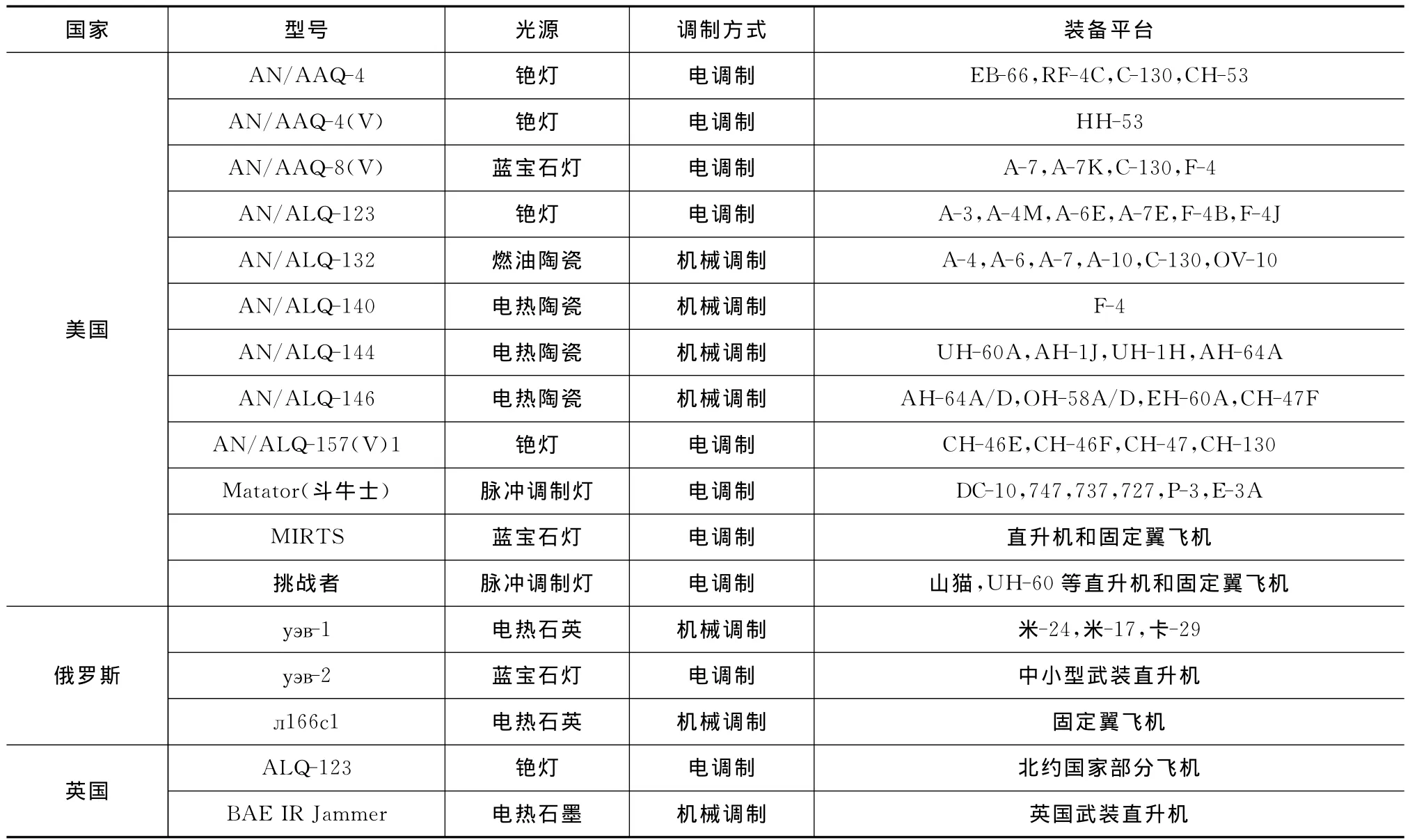

部分国外列装的红外干扰机见表1,典型产品为AN/ALQ-144(V)红外干扰机、斗牛士机载红外干扰系统和挑战者红外对抗系统等。

1.2 分类和工作原理

红外干扰机主要是针对频率、幅度和脉冲调制类红外导引系统而设计的。采用红外调制盘体制的导引头依据调制探测器获取信号的时刻定位目标的角位置。因无法区分内部光电转换器调制频率和外部干扰机调制频率,故干扰机信号与直升机的红外信号混合,从时间序列上无法区分真实目标信息,形成对真实目标信号的破坏,使导引头接收机内的位标器产生螺旋移动,造成导弹无法对目标进行精确定位。

按红外辐射源分类,干扰机可分为燃油加热陶瓷、电加热陶瓷、金属蒸汽放电光源和激光器四类。燃油加热陶瓷和电加热陶瓷光源干扰机一般具有良好的光谱特性,适合干扰工作在1~3,3~5μm波段的红外制导导弹。金属蒸汽放电光源主要有铯灯、氙灯等,该种光源可工作在脉冲方式,重新装订程序后能干扰更多的新型红外制导导弹。激光器光源的红外干扰机又称定向干扰机,其干扰功率大,发散角小,须在引导系统作用下对目标进行定向辐射。

按光源的调制方式分类,干扰机又可分为热光源机械调制和电调制放电光源红外干扰机两类。

a)热光源机械调制

采用电热光源或燃油加热陶瓷光源,其红外辐射是连续的。该辐射在电子机械调制器快速调制下,经计算机处理,产生跟随调制频率的不同能量的红外辐射脉冲,形成了与载机发动机温度、幅度和频率相似的红外辐射特征。

b)电调制

辐射源通过高压脉冲进行驱动,本身直接辐射脉冲式的红外能量,与热光源相比机械调制式无需增加调制器,同时通过控制器控制电源即可改变脉冲的频率和脉宽,实现理想的调制。其特点是编码和频率调制灵活,可更有效地对抗多种调频、调幅式干扰,其缺点是大功率光源的驱动电源体积、重量相对较大。

表1 国外红外干扰机装备Tab.1 Foreign equipment of infrared jammers

1.3 关键技术与发展趋势

a)宽波段覆盖和复合干扰能力

目前国内外列装的红外干扰机多工作于波段1~3μm,部分具有波段3~5μm能力。但随着便携式防空导弹的制导体制发展,未来可能出现8~12μm长波红外制导,以及激光、紫外制导等技术,因此提高全波段的干扰能力成为红外干扰机的重要发展方向。为此需发展宽光谱、大功率红外辐射源,选择高透过率的窗口材料,进一步提高调制深度和能量利用率。此外,红外干扰机的调制针对性较强,需要调制模式与导弹制导方式相匹配,当导弹的信号处理方式和抗干扰算法发生变化后可能会干扰失效,故在增加调制干扰模式的基础上还需复合红外诱饵弹等其他干扰方式。

b)红外定向干扰

传统的红外干扰机在空间辐射范围较宽,理论上可对抗多方向的导弹来袭,但由于其能量辐射分散,为提高对导弹的压制比,需大幅提高输出功率。全向、高能的红外辐射易在战场环境中暴露自身,反而更易招致地面武器射击。因此,红外定向干扰机逐渐成为红外干扰机的发展主流[3]。

红外定向干扰将干扰能量集中在小发散角内,瞄准导弹导引头照射,使干扰能量聚焦在红外导引头上,干扰或饱和导引头上的探测器和电路,使导弹丢失或偏离目标。相比红外干扰机的干扰光源在空间大范围辐射,其能量较节省,亦不易被敌方探测到,但系统较复杂,需要告警系统和跟踪系统联合使用。第一代产品通常使用非相干调制的氙弧光灯,第二代则采用定向激光干扰,与一代相比其效率高、体积小、定向性高。典型产品为美国的DIRCM,LADIRCM,ATIRCM 等系统[4-5]。

2 红外诱饵弹

2.1 用途与性能特点

红外诱饵弹于20世纪50年代伴随红外制导导弹出现而迅速发展,是目前应用最广的红外干扰装备,又称红外干扰弹或红外曳光弹。投放后的红外诱饵弹通过产生强于真实目标的红外辐射,诱骗敌方红外制导导弹脱离真实目标,达到保护载机的目的。红外诱饵弹具有与载机相似的光谱分布;为提高诱骗导弹的效果,常有较高的压制比,在投放后迅速燃烧,短时间内达到有效辐射强度并维持一段时间;结构简单、成本低廉,效费比高[6]。

红外诱饵弹一般与干扰雷达用的箔条弹共用投放系统,可安装在各类直升机和固定翼飞机上。投放系统由多个投弹舱组装,每一投弹舱可一次装填数十发诱饵弹,按预编程或自动编排的投放顺序进行手动、半自动、自动发射。常见的红外诱饵弹使用方式为:载机飞离危险区域后按预装订程序进行单发或双发间隔时间较长的投放,在感知到地面导弹发射后迅速密集投放,在一定空域内形成高辐射区,伴随载机的机动以规避导弹。

2.2 分类和工作原理

红外诱饵弹一般由弹壳、抛射管、药柱、点火装置等组成。弹壳起到发射管的作用,并在发射前对诱饵弹提供保护。抛射管内装有火药,由电底火起爆,产生燃气压力并抛射红外诱饵。

红外诱饵弹的工作原理是:通过红外药柱的燃烧产生与载机红外辐射特性类似,但能量为载机红外辐射能量2~80倍的红外源,该红外源与目标逐渐分离,使红外导引头的跟踪视场逐步偏向干扰源,导致导引头跟踪干扰直至丢失真实目标,达到保护飞机的目的。红外导引头的抗干扰过程即是利用干扰和目标的特征(能量特征、运动特征等)进行区分。因红外诱饵干扰的效费比较高,飞机普遍装有诱饵干扰系统。

2.2.1 单元红外诱饵

单元红外诱饵弹属传统红外诱饵弹范畴,是目前国内外列装数量最多的诱饵弹。其主要成分是能产生红外能量的烟火剂,常采用镁为燃料,聚四氟乙烯为氧化剂。该类干扰弹的特点是辐射温度较高(2 000~3 000K),全光谱覆盖,分离速度15~30m/s。

诱饵弹从载机上发射后点燃,迅速达到最大辐射强度,此时导弹的导引头视场中同时存在目标和红外诱饵弹。诱饵弹的红外能量高、压制比大,诱使导弹偏离真实目标,达到对抗目的。典型产品为美国的 MJU-62/B型干扰弹,用于 AN/ALE-40投放系统,适于各类直升机和战斗机。

2.2.2 多元红外诱饵

多元红外诱饵弹在单元红外诱饵弹基础上改进,通过调整药柱结构形式,在发射后能形成多个空中辐射源(通常为2~3个),增加了导引头视场中干扰数量,加大了导引头识别真实目标的难度。

典型产品为以色列的 MULTI-BLU红外诱饵弹,该弹含独立诱饵3个,可以一定时间间隔投放。

2.2.3 面源红外诱饵

采用液体或固体弹药,在发射点燃后迅速燃烧形成大面积的红外辐射源,模拟载机的红外辐射特性,主要用于对抗采用红外成像制导的导弹。液体类一般采用喷射燃油延时燃烧方式,固体类多采用自燃箔片在空气中氧化燃烧的方式。与液体类诱饵相比,采用自燃箔片诱饵的红外辐射特性更接近载机的羽烟温度和辐射光谱,对抗效果更佳[7]。典型产品为美国的 ALQ-147,MJU-50B,51B;加拿大的MJU-5188,5130;瑞典的BOL等[8]。

2.3 关键技术与发展趋势

传统红外诱饵弹已发展成多种型号产品以适应各类投放器,这些诱饵对抗多数早期红外制导导弹非常有效。由于新一代红外制导便携式防空导弹采用了双光谱鉴别、准成像等技术,通过辨别红外诱饵弹与目标在频谱特性、信号时域变化和气动运动特性等的差异,抗干扰性能有较大提升。为干扰各种新体制红外制导导弹,国外研发了多种体制新型红外诱饵,有运动型、多种体制复合红外诱饵。这些新型红外诱饵可对红外制导导弹进行有效干扰[9-10]。

a)运动型红外诱饵

为对抗红外导引头的轨迹识别技术,一系列诱饵设计技术应运而生,通过改善诱饵弹结构、加装火箭发动机和采用拖曳方式,使其在发射后能一定程度克服阻力的作用,不与飞机很快分离,而是跟随载机继续飞行,可一定程度增强对导引头的干扰效果。运动型红外诱饵主要有空气动力学诱饵、自推进诱饵和拖曳诱饵。

空气动力学诱饵的前端有流线型风帽,确保发射后与载机慢速分离,通常该型诱饵用于直升机或低速运输机,主要由于载机速度低,可增强空气动力学诱饵对抗效能。典型产品为Chemring公司生产的 DSTL-22红外诱饵,可与 AN/ALE-40,45,47系列投放器配套使用。

自推进诱饵主要用于高速飞行的战斗机,采用复合材料装药,烟火材料既产生诱使敌方导弹远离飞机的红外能量,又起推进剂的作用,能产生足够的推力,使诱饵跟随载机飞行而不会迅速下落。其作用过程是:在发射时诱饵的运动轨迹和红外辐射特征与载机相似,随着时间推移,逐渐与载机分离,从而干扰红外导弹。典型产品为Esterline公司的MJU-47/B红外诱饵弹。

拖曳红外诱饵采用缆绳拖曳的方式使诱饵跟随载机运动,其运动轨迹与载机一致,采用运动轨迹识别的导弹将无法正常区分真实目标和干扰。同时,采用电缆控制方式可调节诱饵红外辐射能量和工作时间,进一步提高对抗效果。典型产品为美国ALE-50(V)拖曳诱饵。

b)复合红外诱饵

为提供更高的综合干扰效率,多型复合红外诱饵开始研制并列装。通过综合干扰手段,进一步增加红外制导导弹识别真实目标的难度,提高了载机的生存能力。

红外伴飞面源诱饵采用伴飞与面源诱饵复合的技术体制,能形成光谱和强度与飞机红外特征相似的红外辐射,且飞行速度和运动轨迹与载机相当,可对抗具目标光谱鉴别和运动识别能力的红外制导导弹。典型产品为美国的 MJU-39/40B诱饵弹,为F-22战斗机专门研制,由AN/ALE-52投放器投放。

点面源复合红外诱饵是一项新的复合红外干扰技术,具有两种干扰载荷。载机进行自卫干扰时,可对抗各型红外制导体制的导弹。点面源复合红外诱饵具有代表性产品为 MJU-48/B诱饵弹,除传统单元红外诱饵外,还复合使用了自燃箔片材料,由AN/ALE-47投放器投放,适于美军各类战斗机。

3 干扰对抗措施和关键技术

3.1 干扰对抗措施

随着红外干扰机和红外诱饵弹技术的迅速发展,便携式防空导弹的作战性能受到了极大的挑战,传统的点源制导体制导弹在强光电对抗中处于明显劣势。欲在复杂的战场环境中保持战斗力,可通过以下技术途径实现[11-12]。

a)选择与红外干扰机不相容的导引头体制(如采用脉冲调制体制导引头),以提高对抗调频调幅式干扰机能力。

b)比较红外辐射源的尺寸大小以鉴别目标和干扰,如空间滤波、脉宽和波形鉴别等技术。

c)通过对红外辐射强度的监视,跟踪辐射强度以一定规律连续变化的目标,剔除突然出现的、强度较大的红外诱饵干扰。

d)利用目标和干扰在光谱特性的不同,识别目标和干扰。如在导引头光路中设置不同波段滤光片、采用敏感不同波段能量的探测器等。

e)根据目标和从目标上投放的红外诱饵间存在的运动规律的差异识别目标和干扰。

3.2 关键技术

随着高灵敏度、不同波段、多元探测器的出现,大规模集成电路和新制导体制的出现,为导弹抗干扰技术提供了支撑。新一代便携式防空导弹多采用红外双波段、红外/紫外双波段、红外成像等技术,提高了在光电对抗环境中的作战能力。

双波段技术利用目标和干扰在不同波段类的辐射分布差异的特点,在导引头内设置敏感中红外和近红外(或红外和紫外)的探测器识别目标和干扰。比较两种技术,红外/紫外双波段因其光谱差异较红外双波段更明显,特征提取能力更强,识别红外诱饵的概率较双波段更高,但其对抗面源红外诱饵干扰的能力仍有不足。为解决该问题,后续可重点发展以下关键技术。

a)红外成像

红外成像制导可连续累计目标辐射能量,具有分辨率高、灵敏度高的特点,以及在复杂背景条件下识别、捕获和跟踪目标的能力,抗干扰性能高。红外成像分为光机扫描和凝视焦平面成像两种,与光机扫描型相比,凝视成像能采用瞬时观测景物的电扫取代复杂的光机扫描机构,简化了数字处理电路,可充分发挥探测器的快速处理能力,热灵敏度、空间分辨率更高,是目前重点发展的方向。但由于凝视焦平面探测器须在低温下工作,相应的制冷设备的体积较大、制冷时间较长,一定程度制约了其在便携式防空导弹上的快速应用。

b)复合制导

随着红外定向干扰技术的进一步发展,即使是凝视成像导引头也会出现被红外激光致盲或探测器电路毁伤的后果,作战效能会迅速下降。因此,另一对抗红外干扰的途径是采用非红外制导体制作为辅助手段,即采用多种复合制导方法。当目标开始释放干扰后,导弹从红外制导转入非红外制导方式,原有的各类干扰措施均失效。

考虑便携式防空导弹的重量和体积的特殊要求,激光/红外复合制导技术在本类导弹上具有较高的应用价值。现有的各类机载光电干扰装备均针对红外制导导弹设计,无有效反制激光制导体制导弹的能力。同时激光制导技术经过多年发展,已具备在便携式防空导弹上的工程化应用能力。激光驾束制导、激光半主动制导的弹上制导设备简单特点,成本也相对较低,可延续便携式防空导弹高效费比的特点,而制导交班则成为复合制导的关键技术。

4 结束语

本文对国外针对便携式防空导弹的光电干扰设备的发展进行了综述。早期对付调制盘式红外导引头的红外干扰机,逐渐发展为可同时对付点源、凝视成像导引头的定向干扰,诱饵弹也由早期的单元诱饵弹逐渐系列化发展,发展成多元、面源和其他形式。光电对抗的手段日新月异,为便携式防空导弹的发展带来了极大的挑战,对此需采取相应的对抗措施。未来在对抗干扰算法进行升级的同时,可采用多光谱成像制导、红外/激光复合制导等方式提高便携式防空导弹的抗干扰性能,在未来复杂战场环境中保持较高的作战效能。

[1] 付 伟.红外有源干扰机作用机理及发展现状[J].光电对抗与无源干扰,2000(3):1-11.

[2] 刘 波,范文洁,夏新欣.国外武装直升机红外对抗技术的发展[J].舰船电子工程,2012,32(7):8-10.

[3] 任国光.机载激光红外对抗的现状和发展趋势[J].激光与红外,2000,30(6):323-327.

[4] 杨 帆,朱海波,蔡 军.红外定向对抗技术综述[J].红外与激光工程,2010,39(5):411-414.

[5] 于彦梅,孙 静.单兵便携式防空系统的激光对抗[J].红外与激光工程,2008,37(9):383-386.

[6] 赵非玉,春 孝,卢 山,等.机载红外诱饵技术的发展[J].舰船电子工程,2012,32(3):20-23.

[7] 吴 涛,陈 磊.成像式红外诱饵弹技术的发展[J].舰船电子工程,2010,30(5):31-34.

[8] 王继光,王敏帅,减寿洪.国内外红外面源诱饵弹的发展和试验方法研究[J].红外,2011,32(10):17-20.

[9] 李云霞,蒙 文,马丽华.光电对抗原理与应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2009.

[10] 王 军,高教波,马 玲.红外诱饵的辐射特性及在光电对抗系统中的应用[J].应用光学,2002,23(4):15-20.

[11] 王晓铭,郭 劲,苗用新.光电有源干扰技术与系统[J].光机电信息,2008(5):40-42.

[12] 叶尧卿.便携式红外寻的防空导弹设计[M].北京:中国宇航出版社,1996.