美人记

唐棣

小美人儿引来了镇上人的议论也在意料之中。这些年啊,外镇极少与我们镇的人通婚,传宗接代的事一下就成了问题。

这次,我要记录的人是我本家大户马镇长,我奶奶每次听到我说马镇长就不高兴,非让我跟她一样,喊马老爷。她说,这样显得亲近。

早些年,我们镇子上的人口质量的确很低。马老爷正是那几年在位,于是,故事从他开始说。马老爷一提起这些,就不说话,光瞪眼,他也是受害者——大太太是他叔伯姐姐。这个叔伯姐对他好,连生仨儿子。儿子好是好,儿子们的长相让人忧心,他也瞪眼。大太太心事重,把他瞪眼的事看在了眼里。说突然,也是谋划之中。大太太自己不瞪眼,心里也不舒服,很快就托人招了一个远处的女子来马家,她被轿夫从几座山外抬进了马府后,大太太冷冷说了一句话:“好命的戏子!”女人就是后来的二姨太。小女儿出生时,马老爷大喜。唯一不如意的是小美人儿顶着一头蓬乱的头发。发丝绕着窄窄的额头,出生时拖在肩膀上。到了进学堂的年纪,镇上早传开了歌谣:

“马家来了美人喽,可惜顶着鸡窝头……”

到了十岁,头发又乱又长,难以侍弄,马姥爷才瞪了眼。大太太跟刚进门的二姨太说过的那句话,二姨太也有点想明白了,就无事时,看着娃一头乱发,跟自己说:“好命的女人生的当然是有福的娃。”

马老爷当了多年副镇长,眼看退下来,却起了变化,从有这姑娘半月立即扶了正。虽然,小美人的乱发给人奇怪的感觉,那张脸也的确是全镇第一美的。仨儿子,一个在外读书,长久不见,另两个是不懂事的年纪。府里人都喜欢这最小的女儿,都叫她玥儿小姐。

一天上午,轿夫抬着轿子又往镇东去。路旁聚满小买卖人。外面有风是很凉快的,轿子里却溽热得不行,侧面小窗是敞开的。马小姐忽然紧张得要命。没像往日一般,把头探到窗外去看人。窗外是一条街,街上人自然得让出一条路来,都站边上,往那顶轿子里瞄着。假如,你是人群中的一个,即使人多挡住了你的视野,也会有人跟你说:像电一样!人们底下说,那头乱发就像电一样在眼里燎了一下哩!

“见啦?”人群里有人说。

“美人一个……切糕一块……”卖切糕的麻脸,窃窃说,“这是马小姐呵!她爱吃我的切糕哩!”

“谁呵?”邻摊儿的妇女还望着东面,东面有一条长长的街。街的半截在她眼里,显出一点红色来。轿子还在向东去。

“美人!”麻脸说。

“就是,就是。”

“没看够,就远了。”

玥儿小姐的紧张来自于小腹与锦缎旗袍间藏匿的那个金丝香囊。过去,香囊里总会装点儿香料。也许是她比别的女孩更喜欢香气弥漫的感觉,每次,都小心翼翼,捻一小撮儿塞进香囊。很小,她就喜欢将整个人浸在香气中。有些怪。香囊沉甸甸的,里面除了平日香料,还有一堆饰物。她把手按在上面,一路按着这个秘密,纤纤的手,一路不停地,触碰梦里的未来似的。玥儿觉得,这样做仿佛随时会给自己带来莫大麻烦,或者是永远的幸福,也说不定。总之,她在轿里,心是慌慌的。以前,过集市,她习惯探出头去,一头乱发就会在微风中招展起来。这天,她只在心里嘀咕,“快点儿!快点儿!”她跟自己说了一路的话。快到镇东时,才踏实下来。小窗吹进一阵风来,她双手在头上,胡乱地抓了抓,心想,反正对她凌乱的头发没什么影响。风吹在发梢,打结的头发就会叠过去。第二次胡乱抓抓后,她又嫣然笑了。当然,可能也是她一个习惯。她笑,似乎看到之后,父母生气的模样。甚至,还有种奇特的感觉,我的十七年都为了这场大戏,她在等候。玥儿小姐自己也奇怪,笑了停,停了哭,哭了又笑。她不知自己为什么这样,兴奋冲昏了她的头脑。龙泉镇平常的一天,玥儿平常一样,大方地从大家面前走过,顶着一头乱发,与马府门外的人擦身而过,与集市上的好奇的眼神擦身而过。

红绫轿子去了裁缝铺。新做来的旗袍,玥儿嫌领口和肩膀窄了,要修。事实上,乱发美人不是一般的美人,身材并没有像母亲柳月娥当年那样(她的母亲可曾是一名妖娆的戏子)。玥儿对这些不以为然。“才不那样!才不!”大伙说她这些,她小时候就会一甩头发,气呼呼丢下这句话,再跑进屋去。不久,屋里传来呜呜的声音。她看着镜子里的自己落下泪。长大一些她就知道自己不算美。头很大,脖子显得细。也并非如此,只是头发多而乱,后来有人和她说,是你头发给人的错觉。她穿起衣服来不好看。大家大概能想到,一个这样的人穿起裙子是什么样子吧。镇上人对她的印象就是如此。但是在镇上她还称得上是美的。因为白得出奇的小脸蛋,樱桃小嘴,大眼睛忽闪忽闪的……又都是那么好看。

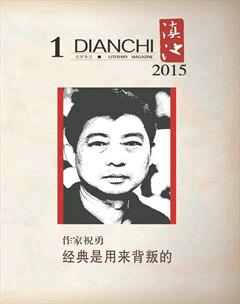

马镇长个头不高,老了之后还秃顶,爱回忆起当兵时候的事。你知道的,尤其是略带回忆口气地说起“那时候”时。他说,管人是美事。我从那时候就想管人!又说,那时候不知道重要的是管自己。

“老爷,太太叫!”

马老爷过了高兴劲,对这女儿就没什么特别的爱了。退一步说,漫漫长日也亏得女儿陪自己解闷,尤其这几年。太太常叨咕,物以稀为贵喽?老爷听得出话里隐含的不乐意,从来不理会,要是她说什么小怪物之类的话,大堂里,正饮茶的他就会喊两字:出去!太太也不言语,她那一边退出大堂,他这一边在想:怪物?要不是一头乱发,还不是镇上的一朵花啊?像她妈当年……老爷是从下人的口中知道“乱发美人”这名字的。想一想也对,“乱发——美人——”大太太责怪,是因为我总在外省客人面前,炫耀自己这个奇怪的女儿。马老爷知道。天长日久,他真的发现做个美丽女儿的父亲比做几个愣头小子的父亲,来得体面。他还是喜欢朋友们向他打听玥儿小姐的事。他觉得自己备受瞩目。

“裴家的女儿,就没有这乱糟糟的头发。”

大太太在旁,送上一杯清茶。

“能和玥儿比?”

马老爷常带着笑,对小姐的乱发抱怨。玥儿知道,自己是父亲的展品,在各位先生太太的眼皮下,和敷衍了事的赞美声里,洋娃娃一样被展示。在玥儿的印象里,父亲好陌生。他喜欢她穿着红色洋装和白色的鞋子站在众人面前,一个挨一个地,给他们斟酒,却不知她并不爱吃他们送进她嘴里的食物,连下人都知道小姐向来就不爱吃那些油腻腻的玩意。玥儿爱吃一种白的软绵绵的东西是从七岁那年开始的。那东西是厨房的李妈回乡省亲时带的。进了府,就一边把那东西举在手上,一边告诉小姐,我们乡下人啊,管这叫“切——糕”。那时,她在院里,也常能听到每逢集市就有人在喊“切”字,因为那音拉得长,她都没耐心听到“糕”字,就睡着了。后来,李妈指给她看,瞧,切糕面上,这是甜枣,树上打得最小的那种。她听得特别仔细。知道了玥儿小姐爱吃这个,每次回家,总专门为她带来些,赶上天气不热时,可连着吃上一月半月的。马府这些下人,真心对小姐好。他们都希望这个模样奇怪的小姐,将来能有个好的归宿。一把长椅放在后院,玥儿小姐喜欢靠在那儿,一边闭着眼睛想东想西,一边吃着切糕,很多人吃多糯米会腻,好像她从来不会。就那样靠,在那里,小口小口吃,静悄悄地,让时光流淌。她不在乎父亲是不是关心自己。他大部分时间在书房里抽烟,对身边人事大多提不起兴趣。她知道,父亲喜欢听人夸自个。他做的功绩的时代过去了。虽然,马府还是镇上大户,却没有了当年的显赫。不同往日,马镇长老了就是老了。从出生后的那次宴席开始,自己就被认为是传奇。

关于老镇长的又一个传奇。据说,她娘愁眉不展是觉得自己根本不像大太太说的似的。她觉得自己嫁到马府是自己命贱造成的。她还是喜欢在戏班唱戏。生了玥儿之后,她就很少唱了。有时,她会躲在屋里唱一段。她不是那种传统的女人。近几年,姑娘待嫁,她也没什么变化。凡事不放心上。大太太管理着府上所有的事物,看见小姐衣服磨破了,就关照李妈,赶快给小姐做件新的。外人见了,当我们马家落势!

玥儿小姐十七岁。从十四岁,求亲说媒没停过。马老爷谨慎得要命,看样子是把嫁女儿,当成自己无聊生活中的又一桩事业!亲自过问,一挑就是两年多。终于,相中了外省朋友给介绍的一个军爷。那人年轻时在战乱中丧偶,之后忙着仕途,官职越做越大……玥儿对这人没印象。父亲提示说:“你们见过,再想想。”后来,才知道是在一次聚会上见过面。那时,她跟在父亲身后。大伙说,那人当时被小姐的乱发迷得死去活来!玥儿不相信,一连几年上门提亲倒是真的。这人深知马老爷的心。时候一长马老爷不禁盘算:

“丫头跟了他,就到了省城,衣食住行先不说,此人仕途光明。”

“随你。”

二姨太点了烟筒。

“你是她娘!”

“太太怎么说?”

“我都怀疑,你这心是死的。一说这事,大太太就给我掉眼泪,说舍不得。”

“娃大不由娘。”

二姨太深吸了几口烟筒。

大大小小的礼物把马府后院摆得满满的。玥儿陪在父母和外省人身边,不时投个微笑给那个埋藏在烟雾后面的脸。马小姐嫁人又成了镇上的一个大事。都说乱发美人是要走了,经常卖切糕给小姐的人后来也学着说,就知道她早晚得走……甚至,玥儿小姐的父亲,某个瞬间,也会怜爱地看她一眼。玥儿非常不习惯父亲这样的举动。她变得伤感起来,不为父亲,她不清楚是不是为自己,想到就要这样糊里糊涂地嫁到外省去,那个比自己大二十岁的军官。她第一次在父亲的面前呜呜地哭起来。马老爷却误会了闺女的意思,当是舍不得自己。转念想,自己多年来也从未特别疼爱过的女儿,想不到还有这般情意,这样眼眶便湿润了。回房去吧!他跟玥儿说。人去屋空,才用衣袖拂着沾沾眼角,踱回书房去。他又钻进那片烟雾里。玥儿为婚事添置新衣。军官送来不少锦缎。送东西的人留下话,又匆匆去了:“让小姐多做几件衣服,将来当太太要讲门面。”

那时开始,红绫轿徘徊在了马府与镇东那家裁缝铺之间。下人们见了,笑她说,真是大喽!她不知为什么每天想去,许是真长大了?铺子不是什么出名的招牌。玥儿小姐听人说那里有一个学徒是留过洋的,做出旗袍来自然多出了几分新潮,和老把式们不同,她穿起来,照镜子,左右一看,觉得特别贴身。有时,看了又看,心里美美的。她慕名而去。以后,玥儿小姐就怎么也忘不了那个学徒,夜里起身,独坐窗前,秉烛观月,月亮大大的。想起来,就恨那洋学徒怎么敢这么放肆!那小子分明是占去了便宜,居然,欺负起我马小姐来,怎么敢这样?玥儿有时气得胸前一起一伏,后来又恼自己,怎么任由他无礼?你木头人?不会不去?若是得寸进尺……最后,她伏在窗口哭。以后的日子里,玥儿常找借口去裁缝铺。下人们开始是奇怪的,怎么平日大大咧咧的小姐一下对衣服这般挑剔起来了?不过一想,也对,她也长大了,快要成亲的人喽。讲究有什么不对?下人们由衷为他们的小姐高兴。马家要有一桩喜事,他这样议论,就觉得小姐没什么了。玥儿小姐到了裁缝铺,说话变得很柔和:“把这儿量量,总觉着不大舒服。还有这儿!”

“小姐,头发真香!”

“是?”她的心跳起了。

“抬手。”洋学徒的手掌正缓缓地穿过她的腋窝,“大婚之日定了没?”

“还没。”

“……”

“看样子……”

“我要远走高飞。”她忽然说出了梦里的话。

“……”

“我要走。”

“……”学徒往后退。

“我说,我要和你走。”

“……”

小学徒在马小姐身上量了又量,每次只觉得这乱发美人实在太挑。而且,她肩膀也着实太宽,做来不易。她穿起旗袍来,也没有东方女子的柔美,不过自己做的是生意,也就没什么了,心想这样奇怪的乱发长在一张漂亮的脸上……乱发美人名不虚传呵!不知是何时开始的事情,玥儿厌恶起那个外省军官来,她发现自己整天只想着那个洋学徒。如果,那学徒向父亲提亲又会怎样?一夜,她为自己这样的想法羞红了脸。

天气好极了,倒是玥儿小姐的心情阴晴不定。她扔下有钱有势的军官,和每天为婚事忙碌的父母。她整日不说话,不是窝房间,把自己浸在香气中,不时对窗外的天空看,就是一次次坐上那顶轿子到镇东边去。在轿子上,她感觉心怦怦跳,终于等到了这一天。自己的青春慢慢有了意义,十七岁的女孩有了一个秘密。带着秘密和他们在一起生活,成了一种罪。

“老爷叫小姐看布料!”

“不去!”他们当玥儿小姐身体不适,或是少女应该有的羞怯,并不值得他们关心。有时候,天空有鸟飞过,她的心就随着去了镇东,她想飞出去。这院子对她来说,太熟悉了。她熟悉这里的一砖一瓦,甚至窗外吹进门来的气息。远走高飞,远走高飞。这是一种什么感觉,玥儿看下人嘴里叨咕着什么退了下去。玥儿小姐与军官的婚期越来越近。

“将来,我们到外省去。这一阵子在你身上花的时间,大家看到了,不补回来的话,可要拱手让人了,我答应你过年回来看望他们。”一次酒宴过后,军官对玥儿轻轻说。玥儿小姐愣住了,继而才下了决心,绝不能和这军官在一起。省长夫人是多少人想都不敢想的事情?当它离自己这么近时,玥儿害怕了。宴会散了。她很累。当晚就做了那个梦。一个人(好像是几年前的自己)在奔跑,从一个湖的方向往城里跑。那里天空是蓝的,鸟无声地高高盘旋着。天边一道残阳,和几个慢慢变大的黑点。一个小姑娘追逐着什么出现在远方,越来越近。不停地跑。进城时,四处是燃烧的房子。学堂外,只有用树枝画大轮船的豁嘴娃。她看着她。街道长长的,小姑娘却一直跟在她身后。这时,她停住脚步向那娃招手,等她走近,才“啊”了一声。也是一个乱发美人!玥儿害怕了。一切都是美好的,独缺少声音,安静在此时此刻很可怕。一个卖切糕的人推着小车沿长长街道走来,无视火的房子。张着嘴喊叫,却没有声音。她需要声音。后半截,是枪声把玥儿小姐从梦境里叫回来。那情景使她联想到很多支离破碎的东西,事物总是对立的。美好与残酷,当看见最美好的未来的同时,无奈的现在全力冲来。想到死,玥儿满头大汗。或许,还有一条路可走。来到窗前,对着窗外,愣半天,才战战兢兢躺回床。

天蒙亮,打发了下人将那张纸送到裁缝铺去,只说想出点儿新花色让小裁缝试试看,并嘱咐下人务必送到学徒手上。人走后,玥儿朝东站上了一会儿。然后,听见有人远远喊叫。声音越来越近。走到后院时,她看到那把长椅心里一阵难受。那长椅和在上面度过的岁月,对她来说,不长,不短。

“切糕。”她不由想起来,表面粘着红枣的食物,伴着甜甜蜜蜜的回忆。她等着熟悉的叫声,“切,糕——”

“今天集市?”她问。

“是呀,小姐。你总算说话了……”李妈到后门,等卖切糕的人。那扇门不经常打开,开启时,总有一种吱——呀的声音响起,听上去遥远而绵长。

“小姐,吃切糕吧?我看还是和小时候一样。”

玥儿给李妈露出笑脸,还看到李妈站在那扇门外,她就说:“想吃。可想吃!”说着,摸了摸头发。

马府的后院有一棵梧桐树。梧桐叶有时被风吹落,随着地上的尘土,在她面前,滚到东滚到西。叫卖声在耳畔。院子很安静。未来让她揪心。她想,未来要像卖切糕人喊的那个“切”字一样长长久久。送去的信是玥儿写给那个洋学徒的,相约两日后的清晨,如愿意,就在镇东的码头上碰面,远走高飞。并且,她说能拿出足够养活他们多年的首饰。她豁出去了。等待的日子总是难熬的。她闭了一会儿眼,然后,站起来,接下来下人们看到小姐就像只神话传说中的狐狸似的,在房间与后院穿梭,停停走走的。为避开下人们的眼光,玥儿想了想,还是放弃一切故事发生之前的举动。这次上路,身上只带了那个随身的香囊。首饰都装在那里。她临出门,在屋里转了很久,想了又想,其实她想去看看娘,而娘又去打牌了。打完牌,娘就回去喝些酒,每天通常在这时候,娘都该是睡着的。有时起夜,她会见娘被下人们抬进屋去。然后,人们速速离开。一次,透过窗格,她看到娘正在床头发呆。那种眼神让人看不明白。玥儿想再去看看。娘不在屋里。她轻轻地推开门,娘又醉在外头了。合上门,她走在廊子里。廊子突然变得很长,走也走不到头。然后,她喊:

“李妈,备轿!”

轿子朝东去。她在轿子里,竖起耳朵听着外面的市声。猛然间,就害怕起这些熟悉的东西来。这些东西将会被留在回忆里,一草一木一人一街,还有一道拐着弯的车辙……她紧紧按着那个香囊,那会是她的未来?一切都显得太正常,玥儿小姐出了门,没有回头留恋地张望,踏上红绫轿子时,她几乎感到了自由正在迎面而来。外省、军官、父亲……还有头上的乱发早被她抛到脑后,她只有怀里的香囊,一切的希望在自己手上。

码头在镇东。集市上的人声远了。轿子到了码头附近,停下来。码头上还没什么人,远处一只驳船映在蓝天下。玥儿下了轿子,打发了轿夫,说,你们回吧!他们不好多嘴,抹着汗水一溜烟儿,消失在了长街上,只剩淡淡的红绫随着摇晃的光晕不止地飘动。裁缝铺在码头东边,每次做衣服,都能听见,此刻的这种水声、盘旋的鸟声,或者风声。学徒和她说过,自己是从这上船出的洋。那是个暗无天日的过程。他的话,总空在这,玥儿小姐想接着说,却无从讲起。平时,来码头都是来送那个军官回省城,要不就是陪父亲去参加什么餐会。每次,这里的人都很少。船只三三两两,远了的,近了的,看着有一种孤单飘荡着。玥儿每次都在码头上空落落的。

“马小姐,请!”

玥儿回过神。船越行越远,看着无际的水面,水上漂起白帆。当然,也有叫声嘹亮的水鸟划过淡淡的阳光。不知不觉,太阳升了老高。学徒的身影还是没出现在玥儿的视野里。时间是漫长的,远处的帆影,渐渐被酡红的光线融化,一点点,一片片,沉入波光。时间涂满了眼前的一切。空空的码头,只一个人临风站着。对面的水中有船只经过。偶尔,还会有人站在舷上朝她使劲地看,然后,她也看着那人,看着船远去。

就这样随船去了远方。玥儿小姐满面泪痕地望着远处的家。她突然明白未来自始至终是独角戏。一段有自由有“爱情”有希望的戏。不可能!不可能那样,不会错的,可为什么他没来? 她在码头的木板上来来回回。为裁缝铺的学徒想了很多理由,到最后自己哽咽地笑了出来。最后,一条船离开了码头。她失望了,暮色沉下来。早就想好的话,她哭着给自己又说一遍。走了,能去哪?她情愿自己说这话了。说时,想起父亲,他就这样!我们有地方是一样的,她想。后来,她走入了风景中。到了马府门前,玥儿转身看了看这一条熟悉的路。街长得不见尾,一头在码头,一头过了马府,西去还要走很久。自己怎么走过来的呢?她叩门,一声、两声、三声。咚——她倒地的声音是第四声。玥儿被下人抬进了府,整整昏迷了一个礼拜。在她身边一直是那个军官,前前后后地照顾。烧退了,军人倒了下去。一个军人也能倒在自个床边,她想,求什么呢?自由?爱情?未来?都是洋毛子骗人的东西!玥儿小姐醒以后,讲的第一句话就是,咱们离开这,你答应过我常回来看看的……这话把军官镇住了。他愣在那,不知所措地看着玥儿。周围人都很诧异,为什么躺在床上,这头发比过去更乱了的小姐要说这些。军官落下泪,不过,他很快就抹了去。也许,谁也没注意。玥儿看得清清楚楚的,他一耸肩膀,挥起手,锃亮的皮鞋,在地上,整齐地“吧——吧”跺了两声,不知给谁行了一个礼。马老爷晃了一下身体,在一群诧异的目光中,做出了一个有模有样的手势出来。至于,一个星期前到底发生了什么,真的没人再想了解。

“就好。就好。”马老爷给女儿说话。

这年春天还没有结束,来自外省的军官用一辆黑色红旗车把玥儿小姐接出了马府。也是那一条街,它已不再漫长,短得,仿佛闭眼,再睁开,人就能在码头上了。今天又是集市。街上人很多。在车里的玥儿觉得这天路旁的人群,都在羡慕这乱发美人,至于他们说了什么,早已被喧闹淹没掉。扎眼的轿车“轰轰”地穿过整个镇,抵达了镇东的码头。过裁缝铺时,玥儿小姐闭起眼,裁缝铺的门口站着很多人,而那个背影一直都没有出现,再不会出现……长睫毛碰到下眼皮的瞬间,那个人居然对她微笑。张开眼,他化成了一滴流到她旗袍上的泪……也再不会出现了。她在码头上又见到了无际的水面,不过这次远处驶来了一抹白帆,嘹亮的水鸟在头顶很高的空中打着转。